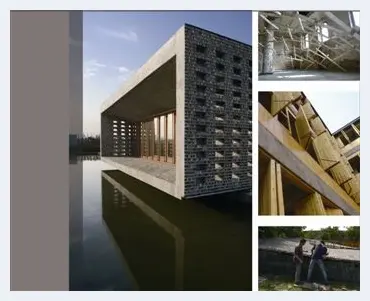

王澍建筑作品

在杭州中国美术学院象山校区见到“普利茨克建筑奖”的新科状元王澍教授,朴素、淡然,是笔者对他的第一印象。

他自称是个智商不高的人,而且,在旁人看来,有点古怪。

他说他读书那个年代,没人去图书馆时,他就一个人泡图书馆;当大家都在课堂里拼命读书时,他就背着包,带着沈从文的《湘行散记》,沈从文写过的地方,“我一个村子一个村子的找,每个地方都走过。”

他临字帖,可以临几十年,“我没想过要成为书法家,但只要我的水平还没达到字帖的程度,我就要不停地临,很笨很笨的人才会这样做,如果我聪明一点,我应该可以成为书法家卖字为生。”

同济大学建筑与城市规划学院副教授、院长助理李翔宁评价他:“王澍始终是个冷静的旁观者,以一种文人式的不合作姿态和中国的社会文化语境,甚至和建筑学的学科本身保持着距离。”

冷静的旁观者,传统与现代的矛盾与对话,是他一直在思考的问题。我们还回不回得去?如果回不去,我们是不是就该完全倒向西方,做一种全球化国际化的建筑?还是扎根于自己的精神根源中,以深切的本土关怀为基础,打通传统与当下建筑语言和美学的隔阂?

中国建筑包含着很强的时间感

河西:你曾两次参加威尼斯建筑双年展。一次是2006年,你操刀主持中国馆“瓦园”;一次是2010年,你的作品“衰朽的穹隆”获该年度威尼斯建筑双年展特别奖。能谈谈这两个作品吗?

王澍:我觉得我今年能获得普利茨克奖和我参加威尼斯建筑双年展——特别是2006年——肯定是有关的。那一届威尼斯建筑双年展的主题是“大都市”,但是我用竹子和瓦为材质做了一个名为“瓦园”的作品,当时很多人不理解,说:“这是个研究大都市主题的展览,你怎么做了这么个东西?”

当然也有人是知音,知道我超越于城市和乡村、传统与现代之外,不是局限于那样的争论中来看问题,而是重新把大家遗忘的东西用有价值的方式提出来。很多外国观众一看就知道这是中国馆,他们常常在中国馆内几个小时不走,他们说他们的心灵被击中了,而不是只是表面上好不好看。到今天为止,我到世界各地旅行演讲,仍常会碰到某个外国友人,跑来跟我说,那一年,他在威尼斯,他们都认为我那一年应该得一个奖。尽管最后我没有拿,但是他们都记得这个作品。

“瓦园”所用的技术基本上还是传统的技术,但是2010年的“衰朽的穹隆”的话,表达的方式很不一样。这个作品看上去好像和传统有点什么关系,但是技术是全新的技术。

河西:你的宁波博物馆、中国美术学院象山校区、“钱江时代”等作品,都可以明显看到设计者试图沟通中国建筑的文脉,将传统与现代巧妙结合在一起的努力。比如说宁波博物馆的瓦爿墙,在材料表皮上就给人以强烈的历史感和无限的遐想空间,这方面你是怎么考虑的?

王澍:宁波博物馆大量的瓦爿墙,它来自于传统。除了瓦爿墙,在宁波博物馆,我们看到,还有一种平行的建筑语言,是混凝土,但这混凝土不是一般的混凝土,它用竹子作为模板浇筑。从这些做法上都可以看到现代与传统的接轨。

我特别强调不要空洞地谈论中国传统,中国传统一定有具体的讨论点。瓦爿墙我最早是在浙东地区发现的,当时我们在做瓷城的保护工作,无意中发现了这种独特的建筑样式。就想,如果不要简单的“修旧如旧”,那么我们应该怎样保持历史和建筑的真实性?

我对瓦爿墙之所以这么感兴趣,还有另外一个原因。有一次,在宁波拆过普通民宅的一家建筑公司的老总问我:唐代的砖头你要不要?我突然意识到,这里连唐代的砖头都有!我就开始做调查,我发现,中国很多建筑都是这样,我称之为“循环建造”。为什么拆一栋建筑,唐宋元明清的砖头都有?因为节约一向是我们的美德,这是一种德行,每一次都是把建材拆下来重新用,而不是把它们随意丢弃。

另外,中国传统中很重要的一点是对时间诗意的体会。中国建筑包含着很强的时间感。

“重建当代中国的本土建筑学”

河西:我知道你特别喜欢山水画,也试图将山水精神融入到建筑之中,所谓“建筑如山”。具体而言,你是怎么思考中国古典山水水墨画的精神在建筑中的体现的?传统,也可以说是一种记忆,你觉得建筑能让我们找回记忆吗?

王澍:我们做完象山校园,有一天,我们从某个角度看,许江说:“这不是范宽的《溪山行旅图》吗?”我说:“你发现了?”他说:“一下子回到了北宋。”作为一个建筑师,建筑与山的距离,一个门洞的大小都需要仔细的估算,我特别喜欢做这样的事,做完之后等着别人来发现。

我是从宋代画家李唐的《万壑松风图》开始思考时间中的景象的,所以你可以从宁波博物馆中看到典型北宋山水绘画的味道。同时,它又影射着正在消失的村落,就像博物馆楼上分成6块小的建筑。更有意思的是,当你站在小建筑之间的缝隙中,看到外面正在建设的高楼时,那种对话和反差,就变成了一个让大家思考的问题,这个建筑就像是思想的发动机。

传统是一种记忆,但是要找回我们曾经的记忆也不是那么容易的,我觉得最好的找回回忆的方式就是普鲁斯特的《追忆逝水年华》。不是说找寻回忆回忆就能回来,回忆也不只是某种意象,墙上的某个记号,回忆可能是你开门的某个动作,你在院子里跟几个朋友聚会的兴奋,在某个走廊里漫无目的的散步时内心的悸动和惶惑,或者你在一个院子听到另一个院子似乎非常遥远的声音,你穿过几间院子看到远处人影在浮动,那种近在眼前远在天边,仿佛有一个世纪那么遥远的感觉。中国人的回忆几乎需要做诗的技巧,回忆有很大的文化跨度在里面。

河西:也有人认为你的建筑还是西化体量处理上加一些传统施工建造的表皮化细节,是地域主义的路数,你是否认同他们的观点?

王澍:地域主义的理论还在一个比较小的范围内实验,真正主流的大建筑师关注点并不在这里,我的作品打动评委的一点可能在于,在世界范围内都刚刚兴起的新思潮,在中国,居然会以这么大的规模、这么高的质量在实验。

我从来不认为我的建筑是艺术家的建筑,我希望我的建筑能对社会发展产生某种影响。而这种思想的推广比我个人的成功可能更为重要,所以我为什么要以拼命的状态、用各种可持续发展的材料进行建筑,其实非常非常困难,质疑我的声音一直都没有停止过。以前,有人认为我是激进建筑师的代表,当我用这样的方式来设计的时候,他们就会站出来指责我:你去探讨中国建筑的传统,意味着你已经背叛了现代建筑的传统!但这是我的选择!

河西:中国古典园林是你精神和设计的重要源泉,中国古典园林是和文人修养,和诗歌、绘画、书法息息相关的,在《造园与造人》一文中,你也说:“在作为一个建筑师之前,我首先是个文人。”作为中国美院建筑艺术学院的院长,你觉得你在培养的,首先是个文人还是建筑师?另外你对陈从周、童寯之后的中国园林学和景观学的发展现状怎么评价?

王澍:文人其实并不是那么好当,但是首先把我们的学生培养出文人的气质,这是可能的。

有人可能知道,我对学生有个培养标准:哲匠。什么叫哲匠?一头是像哲学家一样来思考问题,另一头则是个木匠,就是哲学家和木匠的结合体。

至于中国园林发展的问题,说老实话,陈从周先生的书我基本上没怎么读过,我读了几页觉得气息不合,所以就放下了。相反,童寯先生的书我基本上都读了,而且每一本都读得很仔细,童寯先生之后的园林研究我看基本上停止了,因为园林不是一种所谓的学问,不是用今天的学术方法就可以研究得出来,它需要真正文人的存在,园林才可能存在,当文人在这个世界上消失的时候,我们不能指望园林的研究能够继续下去。也许我能够承接那么一点点文脉。

河西:陈从周的作品为什么没有仔细读?

王澍:我觉得他太文学了。

河西:你不是也很喜欢文学吗?

王澍:那还是不太一样。

河西:你说:“我们的设计课从书法开始,并不是简单地输出‘中国文化’,而是选择贴近身体和本质的东西。现代文明都很干、很干净,是工业化、装配式的干性施工,而我教的建筑是湿的、脏的。”你要教给他们的,是要从泥土中生发出来的一种设计?

王澍:我们的学生,一年级要学木工,要砌砖头,要夯土、有很长时间手画图的训练,大家都在用计算机绘图,用手画全世界都很少了。我们建筑学院有一个口号,叫“重建当代中国的本土建筑学”。但我们建筑学院是中国美院里面国际化程度最高的学院,来访外教最多,在最开阔的视野之下,扎根于本土进行实验。

大学精神与城市肌理

河西:中国美术学院象山校园就出自你之手,对于自己工作的校园,在整体规划上,你是怎么考虑的?

王澍:象山校园,我的基本思路来自于灵隐寺飞来峰,有的教师不喜欢我设计的教室,说太黑了,像修道院,我说你没看到走廊很宽阔,不能在走廊里上课?还有屋顶、院落里,很宽敞明亮,难道不可能上课?甚至,不能像佛陀一样,在树下上课?应该打开思路,有很多的可能性在里面。好的建筑是要教人们如何去使用的。某种程度上既回答了今天我们生活中的很多问题,一定程度上也会颠覆今天的生活经验。

河西:你是不是觉得象山校园的规划设计也是自己所向往的大学精神的体现?

王澍:前些时候,我看过一个评论,说影响中国未来建筑发展方向的两大标志性建筑,一是库哈斯的CCTV新大楼,一个是象山校区。一北一南,代表着中国建筑可能走向的截然不同的方向,很高兴象山校园可以代表另一种方向。

设计之前,我们有一个基本的观点:不能去大学城。我们寻访到这里时,我们一下子就被这里的景致所吸引了,觉得特别适合美术学院的选址。杭州市最后也同意我们在这里兴建新的校园。

我们其实是想恢复一种带有中国传统书院气息的大学校园,中国传统的书院多在山边,它还不简单的是建筑的状态。中国的书院没有入学和毕业考试,想来就来,想走就走,这可能有点理想主义,但是基本的书院气质是我追求的。

我和许江讨论的时候,谈到大学精神。什么是大学?第一:要有自由之学术,我们这个校园能够建成这样,就是自由之学术的结果。许江给我的造价,差不多是其它大学的一半,这么低的造价标准,但还要达到国际水准,我看了后说,我能做得出来,我只有一个要求:“彻底的自由”。他居然就答应了。在漫长的七八年中,他只给我写了3首诗,没有其它的要求。其它大学总有任务书,要你这么改那么改,这里没有,彻底的自由。自由到什么程度?自由到中间的修改,我也不向他汇报,大家对这个建筑最后会呈现什么样都不清楚。等建完之后,许江对我说:“王澍,你的设计又给了我巨大的惊喜!”这是以信任为基础的自由,当然也是一种很大的责任。我记得总图画出来之后,我天天晚上睡不着觉、失眠,一旦我做的决定,几百人的团队、上千工人,一旦决定了,再做大的修改是不可能的,所以责任真是非常巨大。

河西:你的作品,我的感觉是特别注重城市肌理,在建筑保护和城市发展革新之间,你的天平向哪个方向倾向?

王澍:现在最大冲突就是人造和环境之间的矛盾。

有人说,中国的山水画画中建筑周围的事物是环境;我说这不是中国传统的观念,传统的观念是,画中的建筑处于一个次要的位置上,它不是一个地标性的东西,自然比建筑实体重要多了。如果我们有了这么一个基本的观念,那么很多问题就可以讨论和解决了。

象山校园,有人说你为什么把建筑都靠着围墙,里面那么空?我的想法是,要把50%的校园空间还给自然,不仅还给自然,而且还给土地,所以你会看到,我们这里还保留着农田,可以耕种。这些都是具体的做法,用以探讨自然和建筑之间的关系。所以,象山校园不仅是个大型的校园建筑群,还包含着对于新的建筑模式的探索。

河西:在城市改造过程中,老建筑的保护讨论得越来越多,你怎么看建筑保护与城市发展的矛盾?

王澍:说实在话,我们学习西方的东西要远远超过我们学习中国的传统,我们对中国传统的了解多是泛泛之谈,稍微深入一些就不了解。

现在,我们保留的旧已经少到不能再少了,不是拆旧造新的问题,我觉得现在中国,任何的旧,都应该保留,不能再拆了。都说中国人缺少创造性,我看挺有创造性的,比如说北京有“保护性拆除”的创造性做法,

当年在宁波博物馆的周围,30个村子给拆到只剩下最后一个村子,我就建议这个村子一定要保护,村口有一个漂亮的小桥,美得不得了,我甚至觉得宁波没有比这个更美的建筑了,比我们的宁波博物馆还要漂亮。当时我记得我周围有官员说是要保护,但是要“异地保护”,我说:“怎么异地保护?”他说找另一个村,找个空地把这桥移过去。这能是保护吗?我觉得这是破坏!

我觉得我们要爱护自己的文化,我们要自我尊重,如果我们既不自尊也不自爱,怎么可能指望别人爱护和尊敬我们?

河西:在西方明星建筑师纷纷到中国来淘金的现状下,你觉得中国建筑师的状况是否岌岌可危?

王澍:在中国大城市中,很多大型建筑是由西方建筑师来设计的。大家经常看不到,中国有一批青年建筑师在一些二三线城市中做了很多小型建筑,不是他们拿不下大型建筑的招投标,而是他们有意识地在进行一些反标志性的建筑实验。比想法更重要的,我觉得建筑师首先要有思想,要有立场。建筑师,不能没有立场!

![画家林墉:曾经的年轻艺术家偶像[图文] 画家林墉:曾经的年轻艺术家偶像[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxyuxvryvll.webp)

![碎片化的画室历史如何复合[图文] 碎片化的画室历史如何复合[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jjymeaudkyj.webp)

![由“勁”“猛”到“凈”“圓”:張德林的回歸[图文] 由“勁”“猛”到“凈”“圓”:張德林的回歸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sztohxb4oe4.webp)

![字画价格差距悬殊 书法家王贵忱:字好的人太少[图文] 字画价格差距悬殊 书法家王贵忱:字好的人太少[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u4bzhd03di0.webp)

![见仁见智说见地 真心真意谈真知[图文] 见仁见智说见地 真心真意谈真知[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gvwszq3avvh.webp)

![崔如琢:75岁要超毕加索[图文] 崔如琢:75岁要超毕加索[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sz2lvr4fobn.webp)

![非凡气度,书行笔端——朱非老师及其书法漫议文[图文] 非凡气度,书行笔端——朱非老师及其书法漫议文[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oklbfipd3jr.webp)

![易中天:为大众服务的学术明星[图文] 易中天:为大众服务的学术明星[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3beuwyihupk.webp)

![艺术创作是一个自我解放的过程[图文] 艺术创作是一个自我解放的过程[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s5xxgmb1plq.webp)

![刘玉来:齐白石心理五探[图文] 刘玉来:齐白石心理五探[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tqrsii3nimu.webp)

![超现实主义:“看不懂”还是“不用懂”[图文] 超现实主义:“看不懂”还是“不用懂”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4nlqgn3anan.webp)

![宋至元代画坛变革 文人画家内心世界代替客观[图文] 宋至元代画坛变革 文人画家内心世界代替客观[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lulj4uzz4tn.webp)

![访中国国家画院书法院篆刻研究所魏广君[图文] 访中国国家画院书法院篆刻研究所魏广君[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ysmpo2ub53i.webp)

![国画不当代何谈中国当代艺术[图文] 国画不当代何谈中国当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pjujjnox4ee.webp)

![历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文] 历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d4ekwubmka0.webp)

![风雅名士金武祥的岭南生涯[图文] 风雅名士金武祥的岭南生涯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qflpzjnnk2m.webp)

![十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文] 十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3id3zyqld34.webp)

![中国画当如何写生?[图文] 中国画当如何写生?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/djxlkzddxw0.webp)

![中国雕塑院长:没有文化自觉中国不可能崛起[图文] 中国雕塑院长:没有文化自觉中国不可能崛起[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jo123pprm5x.webp)

![艺术评论家的幸与不幸[图文] 艺术评论家的幸与不幸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oufeyhhdbxx.webp)

![毕加索与中国艺术的两次相遇[图文] 毕加索与中国艺术的两次相遇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oz5eqnpzhbk.webp)

![回归自然的心灵--栾可新山水画色彩浅谈[图文] 回归自然的心灵--栾可新山水画色彩浅谈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1svsplj1e5f.webp)