中国美术馆杨子

2012年7月5日,由德国驻华大使馆和中国美术馆联合主办的“从马列维奇到康定斯基——欧洲构成主义”展览在中国美术馆开幕。展览展出82幅绘画,雕塑,拼贴画,水彩画和素描作品,以及58份宣言,艺术家撰写的书籍,以及早期的展览画册和诗集,这些作品记录了上世纪先锋艺术的各个侧面。特别值得一提的是,展览展出的作品均来自德国私人收藏,许多作品也是第一次面对中国观众。中国美术馆引进这样一个展览,也让我们有机会直面文本,近距离体会和感悟那份扑面而来的活跃气息,并重新将视角再次锁定在青春的、革新的、充满激情和实验的欧洲现代主义。

从头开始——来自立体主义与未来主义的猛击

立体主义的铁锤砸碎了空间,未来主义的齿轮扭断了时间,客观世界仿佛被极大地压缩了;相反,人的视觉与触觉经验又似乎被延伸出无限的可能。与旧时代决裂的气息弥漫在空气中,如旋风般扩散开来,被知识分子们争相呼吸着,被肢解的世界,将如何重建与拼贴?

这个问题同样摆在了20世纪初欧洲前卫艺术的面前,即:向着未知世界发起猛烈攻击之后(马里内蒂《未来主义宣言》)(1),谁将带领我们走向前方。激进的俄国艺术家,似乎率先一步找到了某种指向未来新世界的途径,他们迅速吸收了从塞尚到客观立体派与未来主义的理论,领悟出了自己的风格与语言,并分裂出若干个由一个共同指导思想的不同流派,其中应该提及的有辐射主义(Rayonism)、至上主义(Suprematism)与构成主义(Constructivism)。

辐射主义是拉里奥诺夫(MikhailLarionov)与冈察洛娃(NataliaGoncharova)于1912至1913年前后成立的,并在聆听了一系列马里内蒂在莫斯科的有关未来主义的演讲之后,进一步发展了他们的方向,在《辐射主义者和未来主义者:一份宣言》(RayonistandFuturist:AManifesto)中,他们宣称:“辐射主义绘画所力图呈现的是由不同物体的反射交叉光所形成的空间形式,这种形式取决于艺术家的意志。”(2)作为俄罗斯与传统决裂后的第一个非具象画派,辐射主义最初源于对真实物体的分析与解构,在综合了未来主义、立体主义与奥菲主义(Orphism)的视觉经验与绘画语言后,逐步向着纯粹的抽象演进。这种尝试直接启发了马列维奇(KasimirMalevich)和他的至上主义。

与立体主义和辐射主义不同的是,马列维奇的至上主义并不止于从具象的实物基础中演进而来,而是更加纯粹地追溯到一种与形而上相关的非写实现实主义,被他称之为“新的图像现实主义”(3),他在同名论文中谈到:“我将我自己转化为无形,并将自己拖出学院艺术的泥沼,我从具象的束缚中逃脱……生成一种新的现实主义艺术,即非具象的至上主义,一种绝对的创造。”(4)这种“绝对的创造”在马列维奇的作品中,可以理解为几何形式的抽象。对于马列维奇而言,艺术需要的是独立构建的能力,构建的前提即是排除一切与自然相关联的造型,规避由模仿产生的艺术与自然的隶属关系,才能纯粹地“创造”与自然现实毫无交集的世界,从而达到“纯洁的绘画艺术”——即至上主义。这其中推演得最为极致的当属他1915年在彼得格勒“最后的未来主义展览0.10”(TheLastFuturismExhibition0.10)上展出的《黑色方块》(BlackSquare),在艺术完全抛弃了现实对象外壳的那一刻,便孕育出绘画可独立创造世界的新证据。

与马列维奇的至上主义理念相对应的是俄国构成主义。什么是构成主义,事实上很难界定,跟至上主义一样,构成主义要做的也是创造一个新的现实,一个比任何对自然的模仿都更加绝对的形式;但与至上主义不同的是,构成主义将研究领域扩展到三维空间。真正赋予构成主义生命的是塔特林(VladimirY-Tatlin)。1913年,塔特林来到巴黎并拜访了毕加索的工作室。毕加索以铁皮、木板、纸片等实物材料所创作的拼贴作品,给他留下了极深刻的印象。回到莫斯科后,他开始沿着这条线索探索自己的东西,创作了一批他称作“绘画浮雕”或“反浮雕”(CounterRelief)的作品。塔特林的空间试验走得很远,他将至上主义图形转化为真实的三维立体,强调空间中的真实体积,既对至上主义者表达了敬意、又向其提出了挑战;他用空间关系来构成空间关系,用空间来解决空间问题,创造了纯粹的、独立的、自由的三维抽象雕塑。在其后,构成主义也分裂为两股势力:一个是以塔特林为代表的“生产艺术”,主张艺术为革命服务,最具代表性的是他的第三世界纪念碑(ProjectoftheMonumenttotheThirdInternational);另一个是加博(NaumGabo)和佩夫斯纳(AntoinePevsner)继续坚持的,维护艺术家的独立性和艺术创造的自由。

以至上主义、构成主义为代表的几何抽象艺术在西方影响很大,甚至被统称为国际构成主义(InternationalConstructivism),当然这也要归功于马列维奇、康定斯基等人将其理念传递到了欧洲大陆。康定斯基接受构成主义的元素,事实上要比他给予的多。虽然他所著《论艺术的精神》(OntheSpiritualinArt)(这本书写于1910年在德国完成,1912年部分翻译成俄文)直接影响了一批俄罗斯艺术家,并就此完成了俄罗斯步入完全的非具象世界的所有前期准备,但他自己的实验探索还是依靠构成主义,过滤掉了早期自由抽象阶段的无序性和情节感,向一种硬边与规则的抽象转变。

在1914年至1921年间,康定斯基在莫斯科接触到大量马列维奇创作的至上主义作品,并在其之后的作品中也加入了几何学的元素,这可以看作是他对至上主义的善意回应。但康定斯基还是侧身走向了与马列维奇完全不同的非具象主义道路,并也将这条不同的道路,与蒙德里安(PietMondrian)等一起推进到极致的边缘。具体来说,马列维奇是从带有玄学色彩的纯几何抽象中走来,而康定斯基则是从表现主义中走来,他尝试着将不同的色彩与特定的精神和情绪效果产生关联,甚至开始用从音乐那里得来的加标题的方法来表达意图,像“构图”、“即兴”、“抒情”等等,将剥离掉物质内容的精神与情感符号化、可视化。

如果将构成主义放置在编年史的语言模式中,它的存在可能不过是一个点。然而,如果把构成主义放置在谱系学(Genealogy)的语言模式中,构成主义所建构的这个“点”则是渍于血液的。由此生发出的血管与神经,紧紧地交错与缠绕,吸收并衍生出“立体—未来主义”(Cubo—Futurism)、荷兰风格派(DeStijl)、新造型主义(Neo—Plasticism)、“抽象—创造”团体(Abstraction—Creation)、包豪斯建筑学派(BauhausSchool)、形而上画派(MetephsicalPainting)、军械库展览(ArmoryShow)、抽象表现主义(AbstractExpression)等流派与风格,孕育与吞噬着20世纪的欧洲前卫艺术,并在完全弃绝审美因素的干扰后,将指针牢牢地指向观念主义。

来自立体主义与未来主义的猛击,伴随着战争的炮火,将刚刚走出洞穴(古典主义)沐浴在自然阳光下(印象主义)的艺术精英的美梦击碎,驱使着他们向着未知的世界前行,并希冀从现象学(phenomenology)、存在主义(Existentialism)、分析哲学(AnalyticPhilosophy)、结构语言学(Structurallinguistics)、俄国形式主义(RussiaFormalism)等理论资源中找到重构世界的视觉实验公式。

重构的世界——关于抽象艺术的实验性

走向“现实主义”的道路不止一条。这里所谓的“现实”不是自然,而是真正的客观现实、本质现实,与“自然”平行的现实。

在塞尚体会到“每一事物都可以被视为纯粹的形体”之后,艺术开始向着创造能够表达情感的形体的方向走去,所谓光、影与空间透视成为了次要甚至被抛弃的东西。当塞尚面对自然与静物时,这只是他作为研究起点的引子,他要做的却是彻底揭示形体意义的发展方向,但正是因为塞尚是通过自己的观察走向现实,他才从未创造出纯粹的抽象形体。

塞尚的绘画,不是摹写自然,是解决方案;不是借物抒情,是科学研究。将“审美”因素驱逐出艺术观照的最后一块阵地,是确保艺术具有独立性、实验性与创造性的第一步。

顺着这条道路,直至与具象的现实完全脱离联系,马列维奇、康定斯基、蒙德里安等都进行着各自的绘画实验,同时完成了抽象的现实主义的图像结构。(略微不同的是,马列维奇是用和自然对象无关的几何抽象构建现实,蒙德里安是在自然对象的基础上抽离出它们的物质基础从而构建现实,康定斯基是用直觉和与自然对象无关的抽象元素来构建可以表达情感的现实)他们不停地实验,将哲学、数学、物理甚至音乐语言挪用、翻译成以色彩、线条、形状为基本元素的拼图,这些实验作品甚至都没有附着在画布上,而仅仅信手绘制在小小的卡片纸上,实验结果看似是不可预见的,因而更具有神秘性,这些元素被重新组合后,如发生生物化学反应一样,自身萌生出表意的欲求。艺术家的“构建”行为,即是赋予所创造物的灵魂。设计感与形式感甚至都是实验之外的附属产品,他们想创造的是崭新的生命,一个“被称为作品的世界”、一种“非写实的创造”。此时,他们生命的真正事业不是创作绘画、而是自我拯救。

在这条通向现实主义的道路中,非具象现实主义艺术家们想要剥离的,是多重附加的叙事语言、审美语言、绘画语言、人文因素,最终使自己摆脱一切外部因素的干扰,如洋葱剥掉外皮后的单纯的色彩、线条、形状是什么?是走向“纯”形式的希望,同时也是危机。他们以为找到了真理,以视觉层面作为切入口,在精神领域的迷雾中探进,顺着线索走下去,希望推开窄门的一瞬间,能够看到一个全新的世界,从而推进人类的认知,但更多的是引向死胡同。至上主义者、构成主义者无法继续前行,当他们抛弃所有“内容”找到“纯形式”的那一刻,也就剥夺了自己创作的一切意义。

甚至,他们开始有意识地忽略自己的画家身份,事实上,他们更像是精神的探险者。从这个意义上讲,至上主义与构成主义的实验是成功的,但结果却是令人绝望的。在观念上没有再推演的空间和可能了,在剥掉洋葱的最后一片外皮后,却发现里面空无一物。即便如此,这些实验结果即作品仍是具有巨大意义的,它们如标杆、界碑一样伫立在那里,标志着一个时代的开始与消亡,使引导者、后来者或绕行,或翻越。

绝望之后,有妥协者、有回归者,也有殉道者。1948年,44岁的美国抽象画家阿希尔·戈尔基(ArshileGorky)悬梁自杀;1955年,被称为“抽象画第二代”的41岁的德·斯塔埃尔(NicolasdeStael)在最后一张作品未完成时,从画室跳楼自杀;1970年,67岁的抽象表现主义艺术家马克·罗斯科(MarkRothko)在曼哈顿的工作室割腕自杀。

相比而言,妥协者找到了自己的快乐,投向了实用主义更为宽容的怀抱。艺术为社会服务,艺术家也要把生活的新需求倾注到设计创意的模式中来,正如塔特林解释他的第三国际纪念碑模型时说的:“我把艺术和功利的形式统一了起来,从而创造出一种艺术和生活的综合体。”控制日常生活中的图形。艺术走向功利和实用,也可以广义地理解为将艺术实验的环境扩大到社会。理想化地说,这是更具有社会革命性的艺术行为,但艺术家却不得已将有限的精力从纯粹的实验与创造转移到建筑、产品设计等工程项目的繁枝缛节上,因此很难再具有前卫性和与其他纯艺术对话的平等性。

所谓观念与抽象

抽象艺术涵盖的内容十分复杂,很难择清风格与流派间的穿插关系,但也正因为其复杂和难以归类而更具有了被研究和解读的价值。在抽象现实主义的实验道路即将走向终结之时,抽象表现主义已开始了新的探索。它的理论来源于表现主义(Expressionism)、象征主义(Symbolism)、达达主义(Dada)和超现实主义(Surrealism)。象征主义是用具象的人文经验表达抽象的情感,如同乌鸦——死亡、樱桃——纯洁,而康定斯基则是试图挣脱人文束缚,用非具象的颜色、线条、形状来表达抽象的情感。因此广义的讲,康定斯基与蒙德里安在实践几何形式抽象的时候是具有表现主义色彩的,准确地说,他们是在用构成主义的手法,用直觉表达情感,就像音乐和诗歌常常做的那样。

20世纪40年代后,关于抽象表现主义的视觉实验逐渐丰富起来,波洛克(JacksonPollock)、马瑟韦尔(RobertMothe)、克兰(FranzKline)、德·库宁(WillemdeKooning)都在平衡着抽象与表现之间的关系,直至已经踏入观念艺术范畴的行动艺术(Actionpainting)的出现,将实验推进到“疯狂”的另一个边缘。对于波洛克而言,肢体就是媒介,抽象只是结果,是行动痕迹(涂鸦、书写)的文献价值,而非艺术价值。真正具有艺术价值的,则是观念本身。观念如同禅宗的“机”,见“机”说“法”,“机”已经过去了,再将“法”讲一百次也是没有用的。因此,对已有文本对照的观念进行无限复制和反复实践是很难找到其再存在的意义的。如果有,或许是装饰价值、使用价值,或者职业价值,但那都与艺术精神本身无关。

冷静的实验狂人做完了他们最后的实验,说他们“冷静”在于他们都知道自己在做实验,“狂人”则是说冷静得过了头,最终抽离了承载观念与抽象的可视形象。但是,无论是从马列维奇到康定斯基,还是今天的艺术家们都深知,观念如果不通过媒介是很难留下文本痕迹的,否则也就失去了艺术实践的必要,艺术必须成为生活事实或者生活现实,才有可能物化到感知领域内被读者认知。

![听,窦靖童在唱歌[图文] 听,窦靖童在唱歌[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/whitd4tsqd3.webp)

![标新贵有新知:熊任望的书法艺术[图文] 标新贵有新知:熊任望的书法艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f0h40s12fl4.webp)

![艺术:请再多来点性[图文] 艺术:请再多来点性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/irbkpuaiqcz.webp)

![青年艺术家成长四重门[图文] 青年艺术家成长四重门[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/icraozqyytl.webp)

![张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文] 张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bs4l235lu5f.webp)

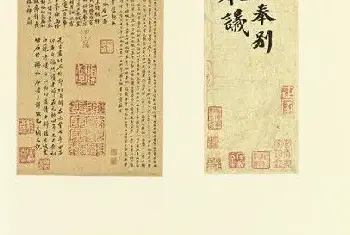

![善本题跋真迹见古风[图文] 善本题跋真迹见古风[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ni4efei0231.webp)

![于永茂:有灵魂才有山水真意[图文] 于永茂:有灵魂才有山水真意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bmp1nuvm4lf.webp)

![查税门引发艺术品原罪[图文] 查税门引发艺术品原罪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fksdvlzy04c.webp)

![台湾现当代艺术中的抗争政治[图文] 台湾现当代艺术中的抗争政治[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3pdshsc15df.webp)

![蓝正辉:当代与传统的对话[图文] 蓝正辉:当代与传统的对话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ch1qjczcjex.webp)

![王端廷:什么是中国当代艺术[图文] 王端廷:什么是中国当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pqx4o2o1nev.webp)

![郎绍君:寄情边塞心胸阔 兹游奇绝冠平生[图文] 郎绍君:寄情边塞心胸阔 兹游奇绝冠平生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gk4bduf3y1e.webp)

![艺术的疗效[图文] 艺术的疗效[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p4wcpcoihek.webp)

![城市涂鸦:街头艺术还是墙面垃圾[图文] 城市涂鸦:街头艺术还是墙面垃圾[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uclwfh3zljj.webp)

![盗墓:文学之热与现实之殇[图文] 盗墓:文学之热与现实之殇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ecdqfop4ibw.webp)

![李宓:对我影响最大的艺术品[图文] 李宓:对我影响最大的艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lmkbh1mmjgm.webp)

![熊广琴:画画不仅是技术更是学问[图文] 熊广琴:画画不仅是技术更是学问[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g4fneijzivn.webp)

![广东连环画曾引领了全国连环画风气[图文] 广东连环画曾引领了全国连环画风气[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zhy2zc1loqg.webp)

![比利安娜:艺术可以改变世界[图文] 比利安娜:艺术可以改变世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m3i15ex3dpd.webp)

![戴丹:梵高的启示[图文] 戴丹:梵高的启示[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/finoeyslohc.webp)

![孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文] 孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0cnvgkav05k.webp)

![书画临摹作品有无著作权?[图文] 书画临摹作品有无著作权?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a25ovvj5uff.webp)

![中国画当如何写生?[图文] 中国画当如何写生?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/djxlkzddxw0.webp)