在当今画坛位于一线的中青年画家中,张江舟是以理论思考与实践探索齐头并进,学术文章与创作实绩相互映发而显于世的。学术理论属形而上者,创作实绩属形而下者。“形而上者谓之道,形而下者谓之器”。“道”与“器”是中国哲学中的一对基本范畴。一般说来,对于“道”的通晓,靠的是悟;对于“器”的把握,靠的是修。悟者,思也;修者,习也。虽然从严格意义上说,思和悟离不开习和修,习和修也包含着思和悟,但二者在致力重点和实现方式上毕竟是不同的。这种不同主要在于前者侧重于理性,后者侧重于感性。由于理性思考与感性直觉是人的两叉神经,故而能双善兼美,同臻佳境者历来鲜见。传统的中国画,尤其是传统画中的文人画将画品与人品相挂钩,把原来纯然属于造型艺术的绘画逐步改塑为抒发精神情操,展示综合资质的奇异之物,哺育出为数不多的几位以道通器,道艺兼修的通会型人物已经越来越少了,而张江舟却似乎是一个特殊的例外。

当然,张江舟的真正见诸于报刊的学术性文章并不多,笔者迄今为止只见到过《东窗夜课》、《回复绘画本性的当代水墨》等有限的几篇,然而这有限的几篇文章中却包含着大量的真知灼见和丰富的学术容量。这其中尤其是《回复绘画本体的当代水墨画》一文,不论思考的深度、见解的独到和立论的精辟,都不在任何一位专业美术理论家的水准之下,有着普遍的启示意义。张江舟的这些思考和见解,可大致归纳为以下几点:

一、传统的中国画,尤其是中国画中的主流文人画,受儒道思想尤其是道家思想的甚深影响,在精神形态上倾向于“消极怠世,洁身自好”;在艺术功能上由“成教化,助人伦”,逐步向“个人情感的意气阐发”转化;在语言结构上既“与书法同构”,又“与诗意同辉”,同时辅以“金石印点缀”,从而“走上了一条远离绘画本体,由较多庞杂语言元素构成的不在纯粹的视觉艺术之路”;在笔墨形态上“集书写性、意向性、偶发性、瞬间性、流变性、互渗性、随机性等多种性质为一体。”

二、由于时代的发展,社会的变迁,“都市文明和世俗文化的无所不在”和“审美感受的转换,毛笔实用书写功能的丧失,文言文的衰弱”“等多方面原因,当代画家所面临着实际上是一个无处可逃的精神境地”,而另一方面又必须在语言结构和笔墨形态上,开辟出新的“形式空间”,创造出新的“笔墨形态”。

三、这种新的“形式空间”和新的“笔墨形态”,“不在以对传统绘画法则的谨守和对文人画笔墨样式的传摹为惟一途径”,而是致力于“对传统语言样式的成因和思维规律的研究”,“通过改变传统笔墨的排列次序,将传统笔墨符号做局部放大”,对包括“西方形式资源”在内的其他绘画艺术的“借取与利用”,“追求语言样式与当代生活、当代体验的贴切契合,其中包括将现代材料与传统笔、墨、纸的结合尝试”等等(以上均见《回复绘画本体的当代水墨画》)。

透过以上归纳,我们可以看出张江舟对当代中国画的历史宿命及其所面临的转型课题有着清醒的认识。这种认识既是理智的,又是思辨的;既立足于现实,又着眼于未来;既充分考虑到影响绘画发展的社会学方面的诸多原因,又具体落实于绘画自身的本体论方面的相关环节,视野开阔,思路清晰。在张江舟的这些观点中最重要的一点,也是其理论思考的核心,是认识到传统的中国画不论是语言结构也罢,还是笔墨形态也罢,都不仅仅是一种形式手段,而更是画家品格的体现和精神的折射,或换言之,在传统的中国画中,笔墨的价值主要不是作为一种绘画的语言和形式,而是作为一种游离于绘画本体之外的画家的精神人格和心灵境界;而现代的中国画或者如张江舟所说的“当代水墨画”,则不论是语言结构也罢,还是笔墨形态也罢,都应回复其作为绘画形式手段的本质,或者如张江舟所说“回复绘画的本体.。”

张江舟的这一观点,无疑击中了传统中国画与“当代水墨画”二者之间在精神与形态两方面差异的要害,对于当下很多正彷徨于歧路的中国画创作者来说,不无破妄解惑的现实意义。老实说,在当今的画坛上,能够具有如此深刻见解者委实是不多的。而张江舟的人物画作,便建立在这种深刻见解和理性思考之上。

不过,如此一来却产生了一个问题,这就是前文所述的“理性思考与感性直觉是人的两叉神经”,在大多数的情况下很难做到统一,因为理性思考的发达对于感性直觉的发挥来说,未必全是好事,有时恰恰相反,反而成了艺术创作中的障碍和羁绊。张江舟对此同样有着清醒的认识。张江舟在《东窗夜课》一文中这样写道:“在创作中,画家凭直觉对一种叫做画意的东西的把握,较之理性的分析似乎更接近于艺术的真实。”张江舟甚至认为:“创作过程是一个摒弃理性的过程。”“笔墨的运用,套用一句流行语叫‘跟着感觉走’方可渐入佳境。”可是,由于在理性上极为清醒,而在感性上却又充分自由是很难做到的,故而对于大多数人来说,这几乎是一种苛求。而张江舟的过人之处,或者说张江舟的成功之处,恰恰正是在于能够将理论上的认识浑化无迹地融入自己的精神,使之成为一种潜意识,或换言之,这种理论上的认识,已经浸入其无意识的深层,因此在创作中不但能够不为理性观念所束缚,而且反而能够更自由地释放自己的艺术直觉和感性体验,达到一种感性直觉与理性观念,或曰形而下之艺与形而上之思,二者既各不相妨,又互为表里,相互映发的理想境界。这种理想境界,是理性对感性的启引,但同时却又是感性对理想的超越。从某种意义上说,张江舟正是凭借着这种启引和超越在创作实践中取得了令人刮目的成绩,并逐渐形成了自己独具个性的语言体系和笔墨特征。这种独具个性的语言体系和笔墨特征,主要体现在以下三个方面:

一、张江舟打破了传统的,以书法为画法的所谓“写意”的思维定势,将原来较为狭隘的“书法性”的笔墨语言,拓展为现在更为丰富的“抒情性”的笔墨语言,回复了绘本的本体,为自己的创作开辟出更大的形式空间,赢得了更多的创作自由。

众所周知,传统中国画以书法为画法的“写画”,并不是中国画的最初本源,也不是中国画的唯一传统,而只是中国历史上一段时期内特定文化语境下的产物,这其中起关键性作用的者是宋元以降大批文人对绘画的介入。当然,“写意”根植于中国悠久的历史文化和民族特质,在世界艺术史上卓尔不凡,自创一格,有其合理的和优越的一面,然而这种做法对于绘画之所以叫做绘画的造型原则和绘画本体,终究造成了一定程度的伤害。故而,为了回复绘画的本体,协调与新的文化语境之间的关系,拓展作为造型艺术的绘画的形式张力,传达出更为丰富的精神意旨,张江舟大胆冲破了传统中国画的单一的书法性用笔,将原来纯然的书法性笔墨拓展、改塑为一种泛书法性笔墨,即既有中锋用笔的书法性线条,又有侧锋、散锋和中锋的不拘一格,灵活运用;既有下笔即是落墨,“笔与墨会”,同时又有将长线分解为短线和积点为线,以增加其动感,丰富其层次和变化等等,所有这一切,无疑都是对传统笔墨语言的解构和重构——将传统的笔墨语言重新排列组合。因此,我们看张江舟的人物画作品,虽然在某种程度上似乎模糊了笔与墨之间的明确界线,但却具有一种传统笔墨无法具有的视觉张力和形式美感。

二、充分发掘中国画媒材本身的性能美感,通过对画面总体基调和氛围的营造,来强化同时也是纯化语言,以使得自己的作品不论在精神层面上,还是在形态层面上,都具有一种不同凡俗的高格调和高品味。

称笔墨为中国画的语言,这只是一种比喻,因为笔墨并不象人们日常所使用的语言那样,具有确切的语义,将其称之为语言,只是意味着在绘画的过程中,画家必须通过它们来“讲述”(实则表现)一定的内容,传达出某种思想情感。当然,中国画的语言不仅仅只是指的笔墨,同时还包括色彩和造型。由于这些“语言”,是构成中国画艺术形式的组织材料,故而人们往往又将它们称之为形式语言。不同绘画的形式语言是不同的,这其中一个很重要的原因,是因为不同的绘画使用不同的媒材,而不同的媒材又有着不同的性能所造成的。故而如何尽可能地发掘出中国画媒材(笔、墨、宣纸)本身的性能美感,做到即对传统有所突破和超越,又不背离或改变中国画的艺术本质和文化种姓,便成了当代每一位有抱负的中国画家所必须要面对的重要课题。张江舟在这方面同样表现得十分出色。我们看张江舟的作品,总体的基调显得非常优美、和谐,线条从容、舒展,既有骨力又有韵致;墨色柔和、协调,充满了层次和变化;此外再加之少量淡雅的设色,所有这一切非常自然、熨贴地融汇在一起,构成了一种诗的氛围,闪烁着一种诗的辉光。毫无疑问,张江舟作品中的这种特殊的,令人赏心悦目的艺术效果的获得,是其充分发挥中国画媒材本身性能美感的结果,或者更具体的说,是将毛笔的柔软而富有弹性,墨的渗化?晕和宣纸对水墨的特别敏感,特别适宜于笔墨的发挥等诸多因素综合利用,从权通变的结果。故而不妨可以这样说,正是由于张江舟对中国画的特殊媒材以及由这种媒材所创造出来的形式语言,有着深刻的理解和娴熟的把握,并在创作过程中,借助于感性直觉的自由发挥,才终于创造出了这种高格调和高品味的视觉效果。

四、在绘画的表现对象方面,张江舟作多角度、多侧面的探索和尝试。虽然在张江舟的笔下,由于表现对象的不同,其笔墨样式也不尽相同,但在通过绘画来传达自己内心的感受,表明自己直面人生的态度,和审视当代文化、抒发价值理想这一点上则是一致的。

张江舟在《回复绘画本体的当代水墨画》一文中说:“当代水墨画作品虽然有部分呈玩世、消极之态,但有别于传统文化贫弱无为的精神形态。当代画家更多地秉承儒家入世的精神学说,绘画在当代画家手里呈现的已不再是怡情悦兴之物,而是直面人生、诘问世风、考量价值、追求真理的精神游历。”张江舟自己的创作实践,不??为以上观点的一个生动注脚。我们知道,军旅出身的张江舟有过画油画的历史,在转而跻身于中国画创作的过程中,曾尝试过多种不同的表现题材,这其中既有大量的表现现代都市人生存状态者如《状态系列》,也有反映西部藏民生活情状和描绘宁夏回民精神风貌者;此外还有不少被冠名为《写生》的“抓拍”对象稍纵即逝之间微妙瞬间的人物画作品。所有这些作品在笔墨语言和绘画样式上,与传统的人物画都是有着较大区别的。这种区别反映了张江舟对当代人物画创作的态度和追求(张江舟尝谓“如果还用画长袍马褂的方法来画今天的人物,你会觉得很别扭”)。但同样是现代人物,在张江舟的笔下,不同的表现对象,其表现手法也是各不相同的。如在表现都市任务的《发廊的大工》、《安徽女孩》、《人物写生》等作品,下笔果断,线条有力,面部和形体的刻画简洁而概括,有一种“速写”的味道:而在表现宁夏回民生活的作品中,线条则相应柔和的多,并加大了墨的运用,使得整个画面显得十分和谐,有诗的意境;在《雕塑西部》、《女人河》、《热风》等作品中,主要采用皴擦式的笔触,弱化线条,突出块面,有一种类似于优化的质感;而在《人•物》、《OO状态》等作品中则走的稍远一些,其动荡、跳跃的运动节律,蕴含着某种不言而喻的现代元素……然而,透过这些不同,我们却可以发现一个共同的精神内核,这就是张江舟正是通过这些不同的笔墨形态和语言结构,来表达自己直击当代的人生态度,抒发自己的价值判断和精神诉求。

传统的中国画立足之道,强调形而上对形而下的规约,从而引发了种种非绘画性因素对绘画的喧宾夺主,使中国画走上了一条与绘画本体不无游离的奇异道路。张江舟敏锐的发现了这一与当今文化语境不相适应的,阻碍当代中国画发展和体格转型的隐患,提出“回复绘画本体”,在创作过程中要“摒弃理性”,“跟着感觉走”的主张,这无意是大胆的,也是睿智的。然而这种大胆、睿智见解的本身,却同样是理性的,或者说是属于形而上的。这似乎成了一个悖论。也许包括中国画在内的世界上一切事物的发展逻辑,其最深曾的内核都表现为一种既非此即彼,又亦此亦彼的悖论。而张江舟的形而下之艺与形而上之思,只不过是为我们提供了一个和绘画相关的,更具体同时也更生动的例证罢了。

![徐悲鸿写实主义艺术的传承与演进[图文] 徐悲鸿写实主义艺术的传承与演进[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fdfqxo2n1pa.webp)

![周文中:触动内心的重量[图文] 周文中:触动内心的重量[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vbtdq4asshe.webp)

![当代影像艺术:挖掘人性才是好作品[图文] 当代影像艺术:挖掘人性才是好作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vfcguezjoct.webp)

![青年评选的喧嚣背后:期待学术与独立[图文] 青年评选的喧嚣背后:期待学术与独立[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4n3pgwufsje.webp)

![罗中立:穿越矛盾获得成功[图文] 罗中立:穿越矛盾获得成功[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m0xutjtu0sq.webp)

![画家林墉:曾经的年轻艺术家偶像[图文] 画家林墉:曾经的年轻艺术家偶像[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxyuxvryvll.webp)

![谁把“莫言热”引向荒诞?[图文] 谁把“莫言热”引向荒诞?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zztgyjhqcn1.webp)

![苏立文:抛开理论直面20世纪中国艺术[图文] 苏立文:抛开理论直面20世纪中国艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ad3d1pg0km0.webp)

![导演田沁鑫:我的灵魂是个种菜浇水的和尚[图文] 导演田沁鑫:我的灵魂是个种菜浇水的和尚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/acocv3v3noj.webp)

![童真世界中的文化呈现[图文] 童真世界中的文化呈现[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nmxmvyogqnv.webp)

![留苏热潮与新中国美术[图文] 留苏热潮与新中国美术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yxypj3mw1k3.webp)

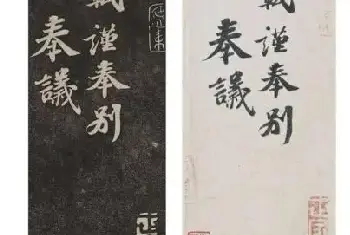

![诗书画印的守望[图文] 诗书画印的守望[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cx5n3mzhq2f.webp)

![以法写心,质实空灵——简论张德林的书法世界[图文] 以法写心,质实空灵——简论张德林的书法世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/odagjljvnpm.webp)

![回归本真 书画家最终还需靠作品说话[图文] 回归本真 书画家最终还需靠作品说话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/spaqris35f3.webp)

![盗墓:文学之热与现实之殇[图文] 盗墓:文学之热与现实之殇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ecdqfop4ibw.webp)

![李宓:对我影响最大的艺术品[图文] 李宓:对我影响最大的艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lmkbh1mmjgm.webp)

![王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文] 王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5rciucl3z0r.webp)

![中国古扇“便面”特定形制:方不应矩圆不中规[图文] 中国古扇“便面”特定形制:方不应矩圆不中规[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pmmnzsacrwe.webp)

![国画不当代何谈中国当代艺术[图文] 国画不当代何谈中国当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pjujjnox4ee.webp)

![许钦松:我们的画是画给当代人和后世看的[图文] 许钦松:我们的画是画给当代人和后世看的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5mvpuuakmyf.webp)

![孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文] 孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0cnvgkav05k.webp)

![英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文] 英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jh13kh21msd.webp)

![中国动漫产业现状:量高质低 缺乏创意是软肋[图文] 中国动漫产业现状:量高质低 缺乏创意是软肋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dlohbv015g.webp)

![玉雕的变革:从金蝉奖的设立看蒋喜的创新之思[图文] 玉雕的变革:从金蝉奖的设立看蒋喜的创新之思[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/icmch4fzu1u.webp)