上世纪40年代郑午昌在作画

上世纪40年代郑午昌在作画

顾村言陈若茜来源:东方早报艺术评论

如何看待中国绘画的传统?这是当下不少国画家面临的问题,而在民国时期,不少画家同样对此进行了深入的思考与实践,郑午昌无疑是其中的代表。

今年是画家郑午昌诞辰120周年。郑午昌的绘画风格,是与他对传统绘画的坚守紧密相连的,在学习古代大家的风格技法后,“以己意轩轾之”,形成了自己独特的风格,而其中成就最高的则是他的山水画。郑午昌在抗战中与吴湖帆等参与组建的“甲午同庚千龄会”等更体现了其作为一个国画家的社会责任感。

平时极其低调的郑午昌之子郑孝同日前在接受《东方早报·艺术评论》采访时认为,无论是书画创作,还是画史的著作,或者组建“甲午同庚千龄会”,“他做的每一件事跟他的使命感都分不开。”

郑午昌作品《钟馗》

郑午昌作品《钟馗》

中国画史应当由中国人来写

艺术评论:想先请你谈谈对你父亲的印象是怎么样的?

郑孝同:我父亲1952年去世,那时我十岁,印象最深的是他当时创作的一幅《大西南进军图》,这幅画大概有八尺以上,郑午昌、王个簃、葛湘兰三个人在地上画的,这幅画参加了全国的美展,后来在《人民画报》刊发,后来据说被军事博物馆收藏。我曾经借到上海图书馆的一个画报来临摹,画的是崇山峻岭、解放军行军,有马有大炮。小时候很好奇他们怎么在地板上画画,我后来才知道那时候已经在提倡新国画,我父亲也是当时的积极倡议者之一,成立了一个新国画研究会。那时候开始他的画反映的都是新中国新气象,包括画上的落款,也都是大白话,比如什么“靠山吃山,靠海吃海……”一般文化水平较低的人也都能看得懂。另一幅是《东方红》,《东方红》这幅画画的是公鸡,画上的落款也是大白话,像“公鸡公鸡声何洪,喔喔几声动晓风。声声随风吹大地,起来起来莫再睡。快来工作振精神,一日之计在于晨”。那时他已经在做新国画研究,从题材、反映的角度、落款都很注意接近劳动人民。还有我看他画抗美援朝题材的画,画了一架飞机,志愿军站在飞机上把美国人的飞机打下来,画面上有一些点,我在边上看,他说这是飞机掉下来的灰尘,颜色深的几个点是弹孔,小孩子看到飞机打下来反而有兴趣,印象很深。我十岁时他已经开始教我学画了,一面画一面讲,教我画篱笆、草屋,而且他还叫我画我妹妹,她坐在那里让我写生。他画画就要叫我过去帮他磨墨。其余的我对他印象不深,我当时还很小。对他的了解很多是通过后来一边临摹一边看他的画。

他脑溢血逝世那年虚岁59岁,原来就有高血压,跟“三反五反”所面对的压力可能有关系,他所在的印书局“三反五反”查账,当年两次中风,压力大,但是他回到家里不讲这些。郑午昌有很多学生,其中潘君诺、蒋孝游、娄咏芬、丁庆龄、王扆昌、王康乐、尤无曲、陈佩秋等都是当年海上画坛的活跃分子,当时也经常过来家里走动,1947年上海美术年鉴,就是他这几位学生在编。他逝世时周信芳主持追悼会,学生都跪的。

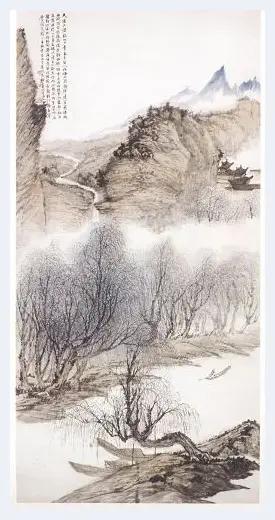

郑午昌作品《柳溪钓艇图》

郑午昌作品《柳溪钓艇图》

艺术评论:你认为郑午昌先生的主要功绩是什么?

郑孝同:我父亲最主要功绩我归纳一下正好是三个十年。1929年出版了《中国画学全史》,当时他35岁。这本书他准备了5年,1921年在杭州高家绸庄做家庭教师时,就在着手准备这本书。高家在杭州收藏颇丰,他的第三个儿子当时在上海中华书局任美术部主任,后来父亲到中华书局任职,我猜想就是他引荐的。我父亲到中华书局先做编辑,过两年就当美术部主任。这本书出来后,当时评价很高,蔡元培先生赞誉为“中国有画史以来集大成之巨著”。南京艺术学院一位研究郑午昌的博士生考证了《中国画学全史》,认为郑午昌是第一位写中国画史的人。他说此前潘天寿、黄宾虹、陈师曾都写过中国美术史,很多都是上课用的讲义,主要根据日本人中村不折和小鹿青云合著的《支那绘画史》翻译过来,潘天寿个别地方做了改动,陈师曾几乎没有改动,一模一样。

2008年是《中国画学全史》出版80周年,很多出版社重版,其中有两个出版社,一个将其列为民国时期的学术著作,一个将其列为领导干部的必读书目。80年之后还能再版这本书,我说这是传世之作。

1939年他的画获得在纽约举行的世界艺术博览会金奖,这又是一个十年。当时有72个国家的美术家参加,他的绘画水平相当于在那时得到认可。

第三个十年是抗战时期,在这一时期,画坛活动的减少和许多编辑工作的停止使郑午昌有了更多的时间钻研绘画创作。因此这一时期其实是他绘画实践成熟期和高峰期,他大量杰作都出于这一阶段。他大量作画、作诗,比如怀念张大千、何香凝、钱瘦铁等。还在上海跟刘海粟、吴湖帆等人一起组织历代书画展览会。他想令大家知道,第一,我们民族有灿烂的文化,但是我们受到日本的侵略,所以要奋起,我们是英雄的民族,通过展览增加抗战的信心;第二,出一份自己的力,用展览会的门票收入支援抗战。1943年在他虚年50岁生日之际,梅兰芳、吴湖帆还有他,三个属马的人商量结成一个跨行业的同盟会,声援抗战,于是他们组织了画家、艺术家、戏剧家、企业家、银行家等二十人,结成“甲午同庚千龄会”,利用诗词、戏曲、书画抒发各自怀抱,立志不为日伪服务。他们出生的时候是甲午年,当年吃败仗(甲午之战)是国耻,过了50年又遭到日本侵略。

还有一个比较轰动的事情是他组织的“白菜画展”,画了100幅画在永安公司办了一个展览,画价以白菜的数量来计算。据说一个星期画都卖光,挣的钱也用来支援抗战。

我的父亲有很强的组织能力,还组织过蜜蜂画室(1929年),蜜蜂画室当时已经有自己的章程,不像其他很多画会只是喝茶聊天。他们出画册、办展览、办《蜜蜂画报》,组织研讨,帮助那些穷困画家。两年以后,在蜜蜂画室的基础上成立了中国画会(1931年),原来是100多人,后来扩大到300多人,成为一个全国性的绘画团体,致力于将国画推向世界。我看到一篇文章,说刘海粟从法国回来找到我父亲,告诉他法国人们不知中国画,倒知道日本画,所以我们要走出去,于是他们就组织展览到法国。他这个中国画会也就是要打入国际。所以有人说他是海派画坛的旗手之一。他有很多论点,比如说在1947年美术年鉴上,他把当时的反动派臭骂了一顿,他说,“我们现在受到国外政治、经济、军事的侵略以致体无完肤,唯一可以令人自豪的就是我们的中国文化,其中就是中国画,所以美术家要奋起,我们的责任不亚于前线作战的将士”。

他写《中国画学全史》的时候,在自序里写道:中国的画史为什么要外国人来写,应由中国人写。回过头来看,他做的每一件事跟他的使命感都分不开。

艺术评论:孤岛时期日本人有没有找过他们“甲午同庚千龄会”的麻烦?

郑孝同:有。一个汉奸找他为汪精卫画像画布景,他不肯。来过几次之后他说,“好吧,就布吧”。他在汪精卫脚边画了一块石头,画完后说,“好了,我画完了”。对方要落款,我父亲的画长题很多,他说“不要题了,题了不好看”。对方一定要他题,他说“不用题了,一看就知道,绊脚石嘛还题什么”。还有个故事是一位日本人让他作画,也是来了几次之后就答应下来,画一个长城,长城下面在放牧,再下面是一个湖,湖上在洗战马。他题了字,其中有两句诗是这样的:“绥远城外歌放牧,琵琶湖上洗春风。”琵琶湖在日本,在琵琶湖洗中国的战马,说明中国打到日本去了。日本人也懂汉学,一看这是反日的,想抓他,他就逃离了上海。

另一个是中华书局办得正好,他又办了一个汉文正楷印书局,就是因为《蜜蜂画报》。《蜜蜂画报》去印刷时,英国的广告公司用的字体很难看,而且有错别字。郑午昌跟他们交涉,说这个质量有问题,他们态度傲慢,说有本事你们自己去做。我父亲回来后就立志要自己办印书局。但是中华书局当时没有这笔资金,他们几个画家就自己集资,他们的总经理请了一位书法家,写了一万个正楷字做铜模,做铅字。这个事情影响很大,因为正楷最能体现中国书法之美,仿生体什么的都是美术字,这是毛笔写的楷字,所以大家很喜欢。但是抗战以后日本人要跟他合作,他就叫手下把印刷厂给毁了,把机器毁掉。不合作的理由就说机器坏掉了。抗战胜利之后重新经营。他真的很爱国,所以他一直想不通,为什么一解放先要动他们资本家。解放初期很多朋友像张大千他们都出去了,很多人叫他一起出去,他不出去,一方面家人都在,要养家糊口,另一方面他觉得共产党也不错。

简笔画最能代表他的文人性情

艺术评论:谈谈你父亲对中国美学、画学史的教学理念以及对当下的意义。

郑孝同:他有一句话叫“画不让人应有我”。我认为他有几个不让人,史不让人,理不让人,这就是他治学的精神,也是他做人的道理,都要做得最好。

艺术评论:郑午昌先生的笔墨,造诣非常高。可惜天不假年,哪怕他活到七十岁,可能又是另一种气象。

郑孝同:我这次去见陈佩秋,她第一句话就跟我说,我最近看到一本你父亲的册页,真精道,都是临摹前人的作品,这个临摹得可以说是一模一样。

艺术评论:郑午昌先生在美术教育方面有什么理念?

郑孝同:1983年郑午昌师生画展到浙江去,我请浙江美院的诸乐三写郑午昌师生画展,他回忆我父亲说:“他不辞旅程的劳累,每次上课就是整整一天。上课时边讲解边示范,课堂里总挤满了听课的学生,别的班级的学生听说郑先生来上课,也都挤来了。”“他教导学生,画画不泥古,而要有新意。山水之外,午昌亦善书法、诗词,精通文学、历史,知识渊博,才华横溢,上课时画论、画理、用笔、用墨融为一体,超然神妙,难怪他上课会如此生动,赢得那么多学生。”陈佩秋先生也说:“郑先生学问好,上课又有示范,学生们都喜欢听他的课。”我父亲教育学生要学宋元。黄宾虹是杭州艺专的老师,郑午昌只是两个月去教一次,应该是黄宾虹教陈佩秋更多。黄宾虹给了很多稿子让陈佩秋去临,陈佩秋不感兴趣,认为他的画稿线条比较乱,很难临。她说后来我父亲跟她说要学宋元,他就到图书馆去找资料临画。她对我父亲很信任。

我父亲起初也学“四王”,但他进去以后能够跳出来。“四王”他学了以后觉得不够,马上学石涛、王蒙,立马能够跳脱出来。他天性很好,所以他的画能够画出不同的感觉,他的山水十二幅也是用不同的方法画的。

艺术评论:郑午昌取法宋元的山水抑或大写意画作,都抓住一些核心的东西,他的画得自于他学养的东西更多一些,这也确确实实是中国的正脉所在。当下对郑午昌先生的艺术看法,是不是经过一个变化?

郑孝同:我对父亲从小崇拜。父亲过世后母亲给我一句话,她说你父亲虽然过世了,但是很多人还记得他,为什么,因为人过留名,雁过留声。我母亲给我一个方向,她很注意我这方面的培养,我喜欢画画,我父亲过世了,但是我有一个很好的机遇,就在谢稚柳、陈佩秋那里。我父亲去世后,陈佩秋将我母亲接到她家里住了一段时间,我寒暑假都可以去,像在自己家里一样。他们的画都摊在桌子上,我随时都可以站在边上看,从陈佩秋那里,我有了第二个崇拜的人,所以我对绘画的追求没有断,不然我在乡下什么艺术熏陶都不会有。我记得很清楚的一次是她家里来了几位朋友,陈佩秋在讲挂在墙上的工笔画,那几幅画我百看不厌,其中一幅画的是竹子,画得真好,在我家在乡下就有大竹园,画上的竹子跟竹园里的竹子一模一样,连叶子上的经脉都清晰可见,但是她跟朋友讲,还有很多不够的地方,她认为这幅画可以画得更好一点。这给我很深的教育,要精益求精。当时不理解,后来自己也画画,就好理解了。我当兵之后,跟陈佩秋也有通信。1968年“文革”后期回来去看她,她在家里没事干,烧菜、煮饭,整理一些写生的东西,我后来去得更多了,把自己画的一些东西带给她看,也说过要拜她做老师,她说你不要拜师了,拿来我给你看就是了。我后来到陆俨少艺术院当院长,接触一些陆俨少的东西,我的画上也表现一些出来,她跟我说要学宋元,她说陆俨少也画得很好,但是不适合你去学,你直接学宋元的,学你父亲的。一直到现在她都说要学宋元的。

艺术评论:通过跟陈佩秋的交往,是不是对你父亲艺术的认识有个变化?

郑孝同:当然有,以前只知道父亲画得好,不知道好在哪里,有点盲目崇拜,自己跟着学习绘画之后,一点点体会到了,他的笔墨、书法、学养,对绘画的理解是综合性的。后来自己研究郑午昌了,早期、中期、晚期分几个阶段,比如抗战前是一个阶段,抗战时期是一个阶段,抗战后到1952年过世是一个阶段。

艺术评论:你父亲又被称作“郑杨柳”,他什么时候开始画杨柳?

郑孝同:这个比较早,1930年代画杨柳就比较有名了。

艺术评论:为什么他对杨柳更钟情?

郑孝同:我看过一些资料,传统画里画杨柳的人很多,有各种不同的表现方法。我父亲喜欢用线条表现的方法,他坚持了。他画杨柳是在他的绘画基础上结合自己的观察体会。我家屋后边都是杨柳,我去看柳条,那个结构真漂亮,就是郑午昌画的那种结构,一模一样,他的杨柳就是取材于生活,注重写生,不是临摹传统。传统有方法,他去实践中体会,独创了自己的画法。他画柳先行干,后出枝,柳丝由最上头画起,由上而下,密密层层,前后左右,各尽其态,春夏秋冬,风雨晴雪,各具面目,柳丝除用墨线以外,再用青花色加补,增加了柳丝的质感和层次,然后再用花青色烘染,无不传神。这杨柳怎么画是写生的,从生活中来结合传统的线条。包括他画芦苇、松树也是这样。

他最早山水是学“四王”,从“四王”走出来,学“四王”的时候,他看沈周的,他觉得为什么人家说沈周的好,应该是“四王”的好,后来他觉得沈周的好,又跳出来学沈周、学王蒙,他也有一个变化过程。所以他研究画学和文学。文人画就是画学和文学的结合。文人画从王维开始,宋代成为盛期,真正顶峰是元代。所以他们强调学识修养。

他还追求清厚,他说清厚比浑厚更难,但是清厚更容易被大家所接受,更雅也更漂亮。确实清厚的画大家都喜欢,收藏者也喜欢。还有写得一手好字也很要紧。

艺术评论:谈谈你父亲的书法吧,我感觉他有取法倪云林的意思,又把帖和碑结合得很好。

郑孝同:书法方面他取法很多,学的体也是很多的,倪云林是主要的。他的字没有俗气,取法乎高,很高古。而且他的构图也是很简,比如几棵树,上面几个字。

艺术评论:所以我这次觉得你父亲的画最精彩的还是简笔那一块,他的简笔画以前很少看到,比如我们这次所看的《钟馗》、《五友图》。简笔见功夫,我觉得简笔跟他书法的取法也是有关系的。

郑孝同:繁笔更多的是出于收藏者的需要,那几幅简笔画都是家里玩的时候画出来得,《钟馗》也好、《梅花》也好,一棵小杨柳也好……这一路的东西还是我家里保留最多,这些画不怎么流到外边去,但是还是兴之所至,其实是最能代表文人的性情的。包括他给我妈妈画梅花,是自娱的东西。他为社会所知的是“四王”这一路的,名气很大,大家都喜欢,这一路的画流传在外面很多。

艺术评论:总感觉当下对于郑午昌等海上画家的研究整理还不到位,你怎么看?

郑孝同:南京艺术学院博士褚庆立研究郑午昌七年,我问他为什么研究他,他说是因为他的老师给他出的研究方向,而他老师的老师是中国绘画史论家俞剑华,俞剑华和郑午昌是同时代的人,也是研究中国画史的。褚庆立硕士、博士论文都是研究郑午昌的,现在济南大学任教美术史。还有一位博士是北京的研究郑午昌,但是上海没有人研究,这是很奇怪的事情。上海的大学为什么不研究我们海派的画家?而南艺的那位也是因为俞剑华的关系才知道郑午昌,否则他也不会知道。不单单是郑午昌,对我们整个中国的大专院校来说,对于美术史的研究都还是薄弱的。还有一个原因是我父亲过世较早,包括现在很有名的学者也都不了解郑午昌,光知道郑午昌其然,不知道郑午昌所以然。对郑午昌的研究现在不是说要弘扬他,而是要回归。

艺术评论:你父亲的作品里融入了更多的家国情怀,他社会上活动比较多,他们这一辈画家之中,文人的家国情怀方面,郑午昌是十分突出的。

郑孝同:是的。我想起他做过一桩很有意义的事情,中国画会有一本杂志,其中有两期是中西美术家对话,即中西美术家一起来讨论中国画的何去何从,革新派、改良派、国粹派都可以发表意见。事实上,他们当时探讨的这些问题跟我们现在出现的问题又都很相似。

艺术评论:所以中国的很多问题——不仅仅是艺术,似乎又回到了一个原点。

![王昭旻:对比手法最能体现艺术创作自由度[图文] 王昭旻:对比手法最能体现艺术创作自由度[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/duztnegcxlv.webp)

![被全国美展接纳和被卡塞尔接纳有什么区别[图文] 被全国美展接纳和被卡塞尔接纳有什么区别[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i4l3rcvbppk.webp)

![艺术:请再多来点性[图文] 艺术:请再多来点性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/irbkpuaiqcz.webp)

![毕加索研究新成果:政治神话的式微[图文] 毕加索研究新成果:政治神话的式微[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ub4q03hvnnj.webp)

![百家争鸣:当代中国画缺什么?[图文] 百家争鸣:当代中国画缺什么?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3o4enzuqbjn.webp)

![95岁周小燕谈音乐:希望美声也能流行起来[图文] 95岁周小燕谈音乐:希望美声也能流行起来[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i3ub4pk3yfd.webp)

![刘玉来:说说文人字(书法)的衰落[图文] 刘玉来:说说文人字(书法)的衰落[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nc4u1f2ngk5.webp)

![沈津:漫谈名家所治藏书印[图文] 沈津:漫谈名家所治藏书印[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zwrb50qdk4g.webp)

![东昌木版年画作坊减少 部分版式面临灭绝[图文] 东昌木版年画作坊减少 部分版式面临灭绝[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pnp20qbgtpe.webp)

![傅中望:当代艺术的审美推广[图文] 傅中望:当代艺术的审美推广[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/btttdanxnge.webp)

![夏可君:水墨的余化原理[图文] 夏可君:水墨的余化原理[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oejkkbkdsq3.webp)

![中国南方壁画几无所存 灵隐寺济公殿壁画开先河[图文] 中国南方壁画几无所存 灵隐寺济公殿壁画开先河[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rjms1livtam.webp)

![靳尚谊:基础最重要,画得好就是好[图文] 靳尚谊:基础最重要,画得好就是好[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/setuoyyqkv1.webp)

![评:莫言旧居萝卜被拔是中国式迷信心理在作怪[图文] 评:莫言旧居萝卜被拔是中国式迷信心理在作怪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vmeefzfujwb.webp)

![鸟语花香入画卷——记津门花鸟画名家温洪琪[图文] 鸟语花香入画卷——记津门花鸟画名家温洪琪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eyovuznndcc.webp)

![广东连环画曾引领了全国连环画风气[图文] 广东连环画曾引领了全国连环画风气[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zhy2zc1loqg.webp)

![刘默:吴昌硕不断重复自己[图文] 刘默:吴昌硕不断重复自己[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2oplp0sprma.webp)

![青花居士收藏杂谈:关于收藏的“胡说八道”[图文] 青花居士收藏杂谈:关于收藏的“胡说八道”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xz2gsbumpya.webp)

![传统文化复兴:李文培以水墨抒京剧魂[图文] 传统文化复兴:李文培以水墨抒京剧魂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sxzaoct0xax.webp)

![水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文] 水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eqdd5r4cueb.webp)

![张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文] 张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bs4l235lu5f.webp)

![陈丹青:怎么看懂毕加索[图文] 陈丹青:怎么看懂毕加索[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m3rsqrvzcua.webp)

![对上海博物馆藏赵佶书《千字文》的质疑[图文] 对上海博物馆藏赵佶书《千字文》的质疑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4v4meau0fd4.webp)

![戴丹:梵高的启示[图文] 戴丹:梵高的启示[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/finoeyslohc.webp)