谈临帖

正如佛门坐禅诵经是和尚尼姑们必经的过程一样,学书中,临帖是伴随你始终的一个很基本的学习方法,并非小时才临帖。

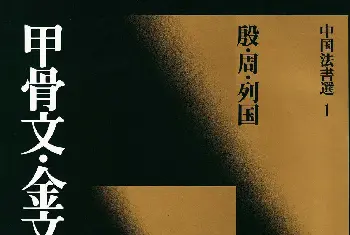

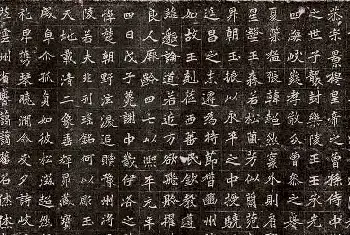

要学好书法,非临帖不行。在各种艺术门类中,恐怕没有比书法传统色彩更浓的艺术形式了。中国的书法艺术源远流长,累积有五千多年的优秀遗产,任何书家,都只能在学习和继承先人的前提下创新自立。学书法,就得临帖。

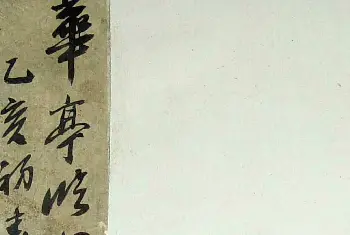

临帖,最初又分摹、临、读几个阶段和内容,在学习深入甚至进入了创作时,这种慕、临、读的阶段性界限不存在了。但其方法和内容还是很有实用意义的。摹指摹仿,在学古碑帖时,有以薄纸蒙在上面照样摹写,又有后来的所谓“描红”,事先把字形印于纸上,学生再以笔蘸墨填写;临则是一种看写、照写方式,在白纸上照碑帖进行练习,其书写的字形大小不一定按原帖的规格;读帖指看帖,这种看,即有浏览观赏的意味,更需细细啄磨、入手眼、记乎心,达到离开碑帖而可以临于纸,除得其笔意外,得其风神。三种方法各有所得,缺一不可。临池摹写看来是一种死功夫、笨功夫,然而又是极需持久坚持的一种方式。熟能生巧、熟才能化于心变为己用,这极像读书学习的背诵一样。当然,“临书易失古人位置,而多得古人笔意;摹书易得古人位置,而多失古人笔意。临书易进,摹书易忘,经意与不经意也。”(姜夔《续书谱》)所以我们又赞成以临为主。读帖则是一种心功,这种功夫看似轻巧,实际比手的训练更难,它是一种默临、默记,是一种揣摹,是实现从钩、摹、临的“入帖”到得其字帖的神韵、势度、用笔、行气或结构布局技巧的“出帖”之道。此外,读帖又意味着“博览”,扩充视野,开阔眼界,避免狭窄的和机械的临写。在创作阶段,读帖,又可使自己更多地了解各家各派书风,从而融会贯通选择己道,创立自己的风格。实际上,读比临比写都要多得多。读可以“破万卷”而临摹再多于几千年累积的优秀碑帖也不过凤毛麟角,书道中的“厚积”读非同小可。

我国历代书法名家向来注重临帖的功夫,以至到了如颠如狂的境地。唐太宗为一国之主,学书也做到“皆须古人名笔,置于几案,悬之座右,朝夕谛观,思其用笔之理。”王羲之说自己学书时,临摹钟繇和张芝的字二十多年,把可以找到的竹叶、树皮、山石和木片都用尽了、至于绢、纸、绉纱等,反反复复地用,也不知用了多少。宋代书家米芾每天都要把晋唐的书法真迹摊在桌子上,眼手不停地临学,晚上把这些真迹收藏在小箱子后才能安睡。

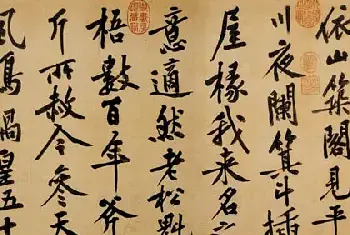

我国现当代书法家沈尹默先生提倡“学碑能不涉于僻,学帖不能流于俗”,他自己更是身体力行,从欧阳询、褚遂良入手,遍习晋、唐的二王、智永、虞世南、颜真卿等名家,以后又至北魏、汉碑,宋元的苏黄米赵,成为代表我国五四以来书法成就最高的一代大师。可见,学书中的“入帖”苦功,是如何也省不了的。“大家”大入,“小家”小入。所谓的“入门并不难”,并不见得,并不信得!

话说回头,我说临帖于书有不无牵强,就是说这不只是小孩子的事、入门者的事,而是贯彻始终的事。就这一点意义看,书家就是永远长不大的孩子,一辈子,都得老老实实地“临帖”。入门需临,变体也需临。明代书画家文徵明日临万字,至老不渝,这种精神和启示,是值得崇尚的。既临之,如何选体选帖呢?

古时有人曾问钱泳(清代书家),学书选什么帖好呢?钱泳无言以对,他想了一下才解释道,米芾先学颜字,嫌其太松宽,就去学柳公权,结字始紧密;知柳出于欧,又去临欧阳询,临久了又觉太板整了,就改学褚遂良;后来又临李北海,得秀润肥美之韵;尔后又转临魏晋书迹,得篆隶风骨。米元章这样聪明的人,功夫还下得这样深,可见只从一碑一帖是学不尽书法的妙处的。

钱泳之言有点唬人,遍习百家,谈何容易!从道理上讲,这是无可厚非的,谁临得多,谁下的功夫大,谁就进步快,成就高。但是,这只是问题的一面。在临习上,还有一个方法问题,步骤问题。得法者事半功倍,不得法者,事倍功半。

这里,我们就谈一下选体和选帖的问题。学习书法,究竟从什么体入手?中国书体有行、草、隶、篆、楷等,目前比较通行的是从楷书入手,楷书又以唐人楷书为范本。但如果以书法的源流而论,似乎应从篆隶入手,因为楷书就是从篆隶的基础上发展起来的。根据我的体验,从楷入手,后涉隶草行,不失为方便之门,我就是这样过来的。然而,我又始终感觉到此道过于便捷,因为由楷入行入草很简便,结字运笔比较一致,以后又入隶篆,总有搭了慢车的感觉,笔头缓不下来。这样,隶篆之功容易搁浅,这是就笔法的体验来说的。当然,即使就笔法而言,功夫到,无论先学那一种都是可以触类旁通兼收并蓄的。楷行草在今天实用价值较广大,这又是由楷切入的理由之一。然而,由楷入手,对于初学者也有不利的一面。如我,易造成后天结字上漂浮,这是其一。其二,楷书除笔法外,在结字上特别讲究,这是两难;不像隶篆,比较强调笔意,笔法上显得较好把握。

因此,也有人主张从隶书入手。他们认为从隶入手有三大好处。一是笔法简易。隶书笔法在于一家一主笔的蚕头雁尾,即一波一磔,而无楷书笔法繁杂的点勾撇折,初学者可较快掌握隶书的笔法结构。二是隶书造型古朴,字体规矩有则,扁平大方。三是自由度大,隶书虽然笔法单一,但古朴大方,灵活自然,求法度而又不严格,只要在主干笔法上作些特殊强调,整个字不论构架还是笔意就基本成立了。从我的体验说,我觉得写隶书运笔较滞结缓慢,慢易出古拙,而写楷书慢则板结。对初学者来说,运笔还是慢好,可较细微地体验握笔、运笔、着墨等一系列笔旨。

在选帖上,初学者常犯的一个毛病就是盲目,一种是茫然不知所措,于是见佛就拜,见帖就临;一种是按图索骥,所得甚微。在此,我们来谈谈关于选帖的一些常识。

一般我们所说的“碑帖”,指“碑刻”和“刻帖”,除此之外的帖本还有真迹和真迹的影印本,称为“手帖”。碑刻与刻帖都以拓印居多,拓印本又称蜕本或脱本;还有更早出现的用纸复在原作的描摹,和先双钩其轮廓然后填写的,称塌本和摹本(当然现在“塌”与“拓”已通用了)。碑刻古称“坚石”,源于东汉,以后日渐兴盛,其用途不断扩充。先是立于祠庙、墓冢,逐渐发展到摩崖、题名,以后又推及筑路选桥等工程及帝王将相行巡纪事、寺允、楼阁、厅堂、石阙、塔铭、造像、表颂等等。碑文由于其内容的制约,除了有一定的格式外,都以工整、匀称的书体为主。隋以前只有篆、隶、楷书,以后大多也是如此,较少有以行书或草书入碑的,据载现仅发现武则天的《升仙太子碑》用草书。造碑碑文由书家直接用朱墨写在石上,再由石工刻凿而成。以后,再以纸墨椎拓下来,便为所谓的碑帖。碑帖在书法又有北派南派之分,北碑重骨力,固刚劲雄强;南碑尚气韵,固秀丽丰润。康有为认为学碑主要是练骨力的,所以以北碑为好。与碑文不同,刻帖虽然也是刻在石上然后椎拓而来的,但作用的意义却有很大差别。刻帖始于何时,目前尚无定论,仅知最可信的最早刻帖是北宋时斯的《淳化阁帖》。刻帖是将书家真迹摹刻于木板或石头上,专门用于临写和欣赏的。刻帖所选一般为历代或当时名家的名作或代表作,内容不论,家书、信札、书稿都有,或连篇累赎,或片言只语,仅以书法优劣和艺术价值为准,所以刻帖的艺术价值应该说是比较高的。与碑的“坚石”相别,刻帖为“横石”,横石往往高不盈尺,只刻一面。所以我们常见到的刻帖横石,往往都可以镶嵌在墙上。帖刻的上石主要靠摹勒,即用双钩法将书法真迹钩摹于石头,再用刀刻凿。

碑帖和刻帖都闻不开拓,由于影印术是清末才由日本和德国传入我国,而历代书家真迹一由于时代久远,又由于战乱和不易保存,实际所存已很稀少,碑帖和刻帖就成了我们了解和学习历代名家书法的主要资料源。当然此外还有历代不断的各种摹本真迹,即由后代名家临前代史家的,甚至其摹本又转而为刻帖的,这些当然也有价值,但与原作风格相距就更远了。

拓本历所用材料不同和拓法的区别,有乌金拓、蝉衣拓、朱拓、擦拓、扑拓、填拓等,依据时代纪年又分唐拓、宋拓、元拓、明拓、清拓。据《隋书·经藉志一》中载“其相承传拓之本,犹在秘符”,是否还应有隋拓甚至更久远的拓本也未可知,但有一点却是肯定的,由于金石或木刻会损伤和逐渐平蚀甚至佚散,初拓(旧拓)本犹为珍贵,因此又有存世仅一本的所谓“孤本”,存数本的叫“珍本”,以至千金难求。相传宋人赵子固携《兰亭序》拓本及书画乘船,途中遇大风,翻船,险些丧命,所携书画尽失,只捞得《兰亭序》拓本,欣慰非常,破涕为笑道,得回兰亭,其它皆不足惜了;性命又算什么,这才是宝呀!这一拓本原刻在当时已经没有了,赵子固所携是《定武兰亭》的孤本,所心后世又称《定武兰亭》为《落水本》。

无论是碑刻还是刻帖,在今天,其拓本几乎可以说已皆属珍品,因为原刻绝大部分都已作为各种级别的文物保护对象,偶有椎拓,为数也极少,尚不足收藏家们收藏,没有特别的机遇,是很难得一拓本的。至于真迹,那只有大博物馆的橱窗里方可一睹风采了。然而,相较于古人和前代人,今天,我们仍然有更多的机会浏览和临摹前人的作品。十九世纪中叶,西方影印技术传入我国。从此后,各种碑帖拓本大量面世,价格也大为减低。由于印刷技术的不断现代化,影印出的帖不仅使拓本完全能保持原貌,而且真迹也达到几乎能乱真的程度。运笔的轻重缓急,墨色的枯润浓淡,隐约微妙的牵丝的勾连与断隔,对于当今的印刷术来说已根本不成问题了。影印技术用于整理书法真迹还有“正本清源”的科学意义。如乾隆年间由王帝下旨投资制作的我国最大的书法从帖《三希堂法帖》,曾被推崇为“天下真迹一等”。但影印法帖出现后,经由专家品鉴,发现了多处与真迹明显存误和有出入的地方。任何刻制椎拓的法帖,由于离不开多次版的旧工艺,总难免失真,只有现代的影印术能忠实于原作。这是今人学书的幸事。

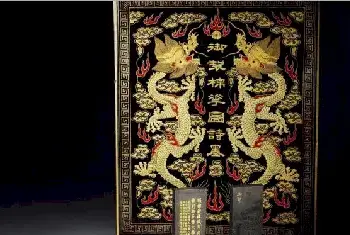

为了便于人们研究和临习,五代时,制帖的系列意识开始出现,即出现了所谓的丛帖。据载,我国最早的丛帖是依李后主李煜之命制作的。丛帖是一种“结集”形式。有以书家集,如李煜命制的《澄清堂帖》,均为王羲之书迹集;有以断代选集的,如宋太宗命制的大型丛帖《淳化阁帖》。丛帖的出现,对于我们了解历代书家手迹,了解书法艺术发展脉络或在临习时专攻某家某派提供了方便。如前面我们提到的《淳化阁帖》和《三希堂法帖》,是我国最著名的两大丛帖,前者共十卷,从苍颉到唐,共收一百○一位书家之作;后者共三十二册,从魏晋至明代,共收一百四十五位书家之作。其它较具价值的丛帖有《潭贴》、《霜寒帖》、《十七帖》、《大观帖》、《历代钟鼎彝器款识》、《凤墅帖》、《忠义堂帖》、《西楼帖》、《黄文节公帖》、《宝晋斋帖》、《清华斋帖》、《来仲楼帖》、《停云馆帖》、《渤海藏真》、《戏鸿堂帖》、《快雪堂帖》等。建国以来,特别是近几年,各种书法字帖出得很杂很多,由于其编排技巧的翻新变化和善抓初学者心理,颇具诱惑力的不少。如那些“真草隶篆四体字帖”,“唐诗宋词书帖”等等,此外还有不少当代书家作品集、合集,其中具有学术价值的还不少。

一旦了解了各种书帖的历史、现状及其功用,我们在学书选帖时是不是就有了几分不言自喻了呢?我想应该是的。这里,我仅想特别点一下的是当代人汇编或者编写的一些字帖,如那些四体书帖之类,如果作为辅助性浏览读物尚可,却不宜作临摹脚本。原因有二,第一,未经时间检验,如不是上品甚至是下品,得不偿失;第二,容易引导学子投机取巧,不去细细体味运笔、间架、墨法,而以记住字形特征自足,四体同步,在临贴方法上也不科学。我还是赞成临习以古代书家的字贴为好。

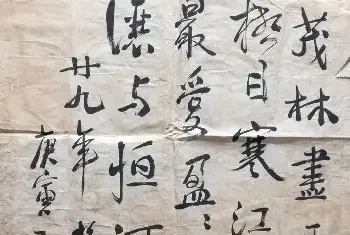

临帖的方式,与读帖的博与杂相反、是求精求专,特别是初入门的人,切不可频频换帖,今天写颜,明天学欧,朝三暮四地临习,这样不会有进步的。如果有心博取众家之长,也需将时间大大地拉开,使自己的字在每一个阶段里都有相对稳定的皈依,学柳有柳味,习米有米气。用潘伯鹰先生的话来说这是书家的“家法”,有了眼的泛滥和手的谨慎,才能在天长日久的努力中学以致用,形成自己的风格。

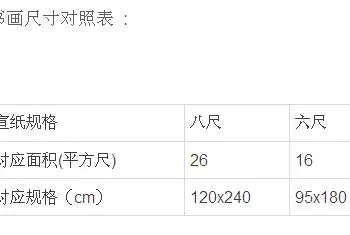

临习还有一个字的大小问题。究竟以写多大的字为宜?明朝书家丰坊曾道:“学书须先楷法,作字必先大字。八岁即学大家,以颜为法,十余岁乃习中楷,以欧为法。中楷既然,然后敛为小楷,以钟王为法。楷书既成,乃纵为行书。行书既成,乃纵为草为??凡行草必先小而后大,欲其书法二王,不可遽放也。”不论是真草隶篆,他都主张先大后小。据我的体会,这种说法是有道理的,也往往被名家举荐。习大须悬腕,这有利于在初学阶段便养成正确与灵活的执笔方法。关于这一点在执笔一章我们还要谈到。临习的所谓大也只是方寸左右,也不必以斗笔作盈尺之字。而且,大小也可间夹临习。字大易松散,字小易局促,于是正好以习大以防局促,习小以防松散。即使是临同一帖,我也主张若即若离,即先用较原字大的规格来临,后又用较原字小的规格临,再以原字大的规格临。

从创作的实际来看,学书法一旦进入了创作阶段,写大字的时候总是居多,即使是落款字,也差不多大至方寸,除非自己决意以小楷见长,所以临习也以大字为好。

握 笔

据传,当年小王献之习字,其父王羲之乘其不备突然从后面猛地抽笔,谁知王献之的笔丝纹不动,而且照书不误。王羲之叹道:这儿子得吾笔法,他日定有出息。后来,王献之果真成了与其父齐名的大书法家,俗称“二王”。这个故事一千多年来一直为人们传颂,并成为教诲书道初入门者的良训。这个故事的可信性颇值得怀疑,此疑后面再析。但作书尤重执笔,千古皆相同。此道也是看似容易,但实际上谬误很多。正如打乒乓球,握拍的正确与否,与水准的发挥关系极大。错误的握法,不仅水平上不去,百且会打坏手,一但形成习惯,甚至会永远纠正不过来。书法同样讲究手臂、手腕、手指的协调动作,同样关系到技术的发挥。尤其在初学阶段,错误的执笔法,可能会贻害终生。

也许有人会问,这样强调执笔,有无过甚之处呢。君不见有人以断臂挟笔,或以嘴衔笔,或以脚趾执笔者,都写得很好吗?如果再以汉字结字和笔顺特点看,左手执笔更是违反人的生理条件,不也是大有左手作书的人么?成名者自古亦有。清朝阮蔡生的《茶馀客话》中就有记载说,刑部尚书张泾南骑马摔断右臂,正遇要向皇上送进诗篇,他就用左手写,其楷书使人分不出左右。清李斗的《画舫录》也载:“南阜老人善书法,右痹不仁,作书用左手,号尚左生,又号丁已残人。”

其实,这些故事多有夸张之处。奇人绝工,这是完全可能的,但有两点值得注意,其一,古今一流的书法家和书法作品,看来尚有不受束于执笔原理的“左书”者和不用手握笔者;其二,其人其书之所以传世,则多在世人的好奇心理(第一条足以说明问题了)。

关于执笔,自古学书者和书法家们多有论及。东晋卫夫人的《笔阵图》、唐韩方明的《授笔要说》、宋伯思《东观余论·论书八篇示苏显道》、南唐李后主的《书述》、清玉澍《论书·语》、包世臣《艺舟双楫》等均有高见。梁??还作有“执笔歌”云:学者欲问学习法,执笔功能十居八,未闻执笔之真传,钟王学尽徒茫然。一管分为上下中,真字小字靠下拢,行书大家从中执,草书执上始能工。大指中指死力掐,圆如龙睛中虚发,食指名指上下捱,亦须用力相撑插,禁措无用任其闲,手背内坎半朝天,始能沉著坚而实,个中精力悟通玄。笔管上向怀中入,下截笔锋向外出。腕力挺住不须摇,转运全在肘力熟。悬腕悬肘力方全,用力如抱婴儿圆,勿令偏窄贴峰边。总之执笔功期远,紧要著力力无浅,古人有言良不诬,抉破纸兮撮破管。”(《评书帖》)此歌诀除了“死力掐”、“撮破管”易生过分的误会之外,其他倒也在理。卫夫人说的写正楷执笔处离笔头一寸头(今尺度),写行草执笔处离笔头两寸多,也是很有道理的。至于“指实掌虚”掌心处可放鸡蛋,也是对的,但学者不必在习字时置一完卵于掌心也。

据我的体会,执笔因人而异、因情而异、大至规范便可以了。俗话说,结字因字相传,用笔千古不易。小楷枕腕,中楷悬腕,大字悬肘;小字握杆低,楷隶篆握杆低,行书握杆中,草书再稍上;台上作书立腕,地上作书平腕,墙上作书挑腕。总的原则是指实掌虚,以灵活、轻松、自然,用力适中为上,执笔有基本的定势,却无定法,大不可拘泥。我赞赏那些左手书、左右手开弓书,手、口、脚同时提笔书的特技者,是佩服他们的毅毅力和奇志,却不赞赏这种作法,因这实在是事倍功半,无太多艺术价值可言的。不得已而为之,尚可理解。