四 课无以责有

书法家为什么特别需要学问与修养?这是多年来一直在议论的问题。上面的论述,差可作答。盖书法为虚无之象,虚无境界由无限充实升华而成,而所谓修养,正谓不断地充实自己。必至一定火候,方能发展成为虚无。加以长期技法锻炼,人心营构之象于是而生。它不似文学有社会生活凭藉,不似绘画有实物借鉴,它是控制一体化,完全由自己于过程中“临阵决机,将书审势”,特别依赖于施控者本身的主观条件。书法作品没有遮盖,不得回避,是全裸的艺术,好比一个人裸体,连身上几个小痣也看得清清楚楚。东西放在屋子里显得多,放在露天下即显得少,书法又好比在露天里的陈列品,需要特别多的“有”。我想,这些正是特别需要学问修养的“特别”两字的着落。

如果你修养不足,充实不够,只是渺乎其“有”,那么出现在你的作品里,也只是这笔可以,那笔不错等具体的认可,何能出现“气息”、“风韵”、“气象”或“书卷气”、“雄浑”等代表升华到“虚无”境界的赞语?

反过来说,欣赏书法,也特别需要修养,因为欣赏者要从虚无中看出“有”来,没有学养,必不能领悟虚象所蕴含的无限充实。

项穆《书法雅言·知识》中慨叹:“能书者固绝真手,善鉴者甚罕真眼也。”又曰:“姑以鉴书之法,诏后贤焉:大要开卷之初,犹高人君子之远来,遥而望之,标格威仪,清秀端伟,飘飘若神仙,魁梧如尊贵矣。及其人门,近而察之,气体充和,容止雍穆,厚德若虚愚,威重如山岳矣。追其在席,器宇恢乎有容,辞气溢然倾听。挫之不怒,惕之不惊,诱之不移,陵之不屈,道气德辉,蔼然服众,令人鄙吝自消矣。又如佳人之艳丽含情,若美玉之润彩夺目,玩之而愈可爱,见之而不忍离,此即真手真眼,意气相投也。”

步步深人,层层发掘,不断发现,遂通奥赜。不光是“目鉴”,更不是“耳鉴”,而是“心鉴”了。

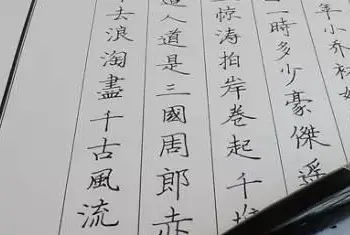

试看李白之咏怀素书:“恍恍如闻鬼神惊,时时只见龙蛇走。左盘右旋如惊电,状同楚汉相攻战。”

再看杜甫之咏张旭:“锵锵鸣玉动,落落群松直,连山盘其间,溟涨与笔力。”

书法家的作品,在他们面前展开了一个无限丰富的世界,他们不仅看到生动的图景,还听到了真切的声音。这显示出李、杜的欣赏水平。所以我认为用陆机《文赋》中的两句话来形容书法美之欣赏,是最恰当不过了,这两句就是:“课虚无以责有,叩寂寞而求音。”

这里允许笔者讲一点亲身的体会。

我好《石门颂》,以为格调独高。临之则爱其外拓的结体,特别赏其极欲伸展,而似受阻力,终又倔强伸展的线条,因为这使线条由遒劲而更成凝炼。犹如把钢筋作各种弯曲,又用强力拉开,既坚挺而又具流波,十分耐看。凡此种种,感受到了书写者的非凡气格与倔强精神。由此而联想到汉时大才为维持生计,辄混迹书吏之中,而其心不甘,甚欲一逞,班超、陈汤是其例也。进而又以为书者必亦班、陈一流人物,只是未获机会,不得展其宏图而已,既使我十分敬仰,又很为之不平。在临到第二十通时,感觉愈为强烈,终于援笔写了以下跋语:

“《杨孟文颂》字势如屈铁熔金,汉刻之中无与伦比。盖班超、陈汤之亚,无由白致青云,落落寡合。其不屈之气,郁悒之情,一寓于书,遂成杰构。余今临之,如对古人,不胜区区向往之至。”

这可以说是无中生“有”吧:又如有一位青年朋友,拿了他的作品来给我看,并问我:有没有节奏感。我仔细看了他的作品,回答他:“节奏感是有的,不过我觉得不是音乐的奏节,而是火车行进的奏节。”接着我便模拟火车行进声,他便立刻领会,以后也果然改进了,而且朝着乐曲的节奏努力。这类在不搞书法的人看来完全是空对空的谈话,而当事的双方却能契合无间,说明“课虚无以责有,叩寂寞而求音”决不是不可捉摸的瞎附会一气而已。

当然,最高的欣赏,有时是顾不上分辨哪是“有”,哪是“音”,欣赏者一下子就被作品引入虚无的意境,不可方物,不可名状。坐而视之,会徐徐而起,惊然而久立;立而观之,几欲下跪而不自已。久而久之,留连而不能去,一步又三回头。子在齐闻韶,三月不知肉味,非虚言也—此之谓真赏矣。

《孝经天子章》引皇侃云:“爱敬各有心迹,丞丞至惜,是为爱心;温情搔摩,是谓爱迹。肃肃悚栗,是为敬心;拜伏擎跪,是谓敬迹。”

面对古人名作,难道不曾有过这种体验吗?

书法之神妙无与伦比。欧阳修这位宰相、大文豪,晚年放弃一切爱好,归依书法。近代弘一法师,万念俱灰,不绝于书。杭州有位马一浮老人(1966年谢世),精内典,学贯中西,无所不通,晚年惟写字。

创作与欣赏融为一体,极端复杂的灵魂涵泳于虚无之境——别有洞天。

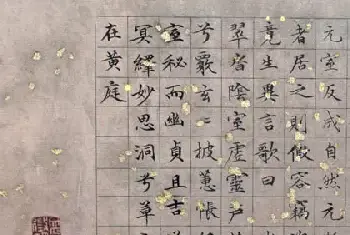

马一浮晚年有首诗:

任运杨生肘,逢缘鹤在阴。

虚空非有相,天地本无心。

己得环中理,还同树下吟。

现前丘壑美,未要入山深。

“现前丘壑美,未要入山深”,这,是否可以给爱好书法的人一点消息!