• 新百年 新征程•

《当代美术家》诞生记

叶 笪

1982年,吴应骑由中央美术学院分配到四川美术学院。

报到第一天,当时的老院长龙实给他谈话:“看了你的档案,你办报办刊很有经验。我们学院一直想办学报,是请美术界的老同志汪子美负责筹办,已经四年过去了,现在八字没有一撇。其它几大美术学院都有学报,唯独我院没有!所以在你报到之前,院里已研究了你的工作,一是办学报,二是抓一些学术活动。你暂时在我的办公室里办公,等编辑部成立了再说。”

吴应骑做了十几年的记者、编辑。报考中央美院就是想结束“爬格子”的生涯,换个职业,从事研究和教学。他们这届学生是打倒“四人帮”后,中央美院招收的第一届学生。在入校之前,在社会上都有一定的作品发表,比如陈丹青的《泪洒丰收田》以及史国良、杨力舟、王迎春、谢志高、克里木、汤沐黎……都有很多作品发表,在美术界影响很大,特别和他同系的巫鸿(现任哈佛大学博士生导师),在入校之前就在故宫工作,对青铜器的研究在圈内是很有名的。吴应骑费了九牛二虎之力考上了央美,毕业之前,吴应骑被内定到《美术》杂志(当时的《美术》主编何溶的夫人冯湘一教授是他们美学课的老师,冯教授就把吴应骑和胡德智看中,但他们都不愿意去。(后来胡德智去了北京电影学院)。当时的中央美术学院院长、中国美术家协会主席、文化部顾问江丰为吴应骑给当时四川美协主席李少言写了推荐信(附推荐信影印件)),但他仍不愿去,因为他们系的副主任汤池先生建议他一定要到高校去,一个是文化部文化干部学院(现名文化部干部管理学院),二是到四川美院(当时川美给文化部打了报告,要一个搞美术理论的毕业生,部长黄镇还作了批示)。吴应骑的老家在重庆,母亲年事已高,要回家尽孝道,他就决定到川美,从事教学和研究工作。

哪知,还是叫他搞编辑工作,而且连阵地都没有,要他白手创刊。

当时,国家新闻出版局下了死命令,地方上不能批新刊号,要想批刊号,真是比登天还难,就是与其它刊物下个“私生子”都要花几十万,当时美院一年的经费还不到30万。这条路是绝对走不通的,难怪汪子美老先生办了四年还未写出八字的一撇。吴应骑他们那代人是一切听从党安排,组织决定的事是无话可讲的,于是,吴应骑就开始“登天”了。

首先,取什么名字?院领导叫走群众路线,征求大家的意见,他们就请各系派出代表,开了个庞大的座谈会,大家参与意识极强,情绪热烈,发言十分踊跃,全院盼望了四年的学报终于在起步了。首先,是院里的“四大金刚”之一、xx系主任xxx教授说:

“我的意见,叫《美术摇篮》,应该办成《富春江画报》和《工农兵画刊》的形式……”

工艺系的老先生范季陶说:

“我看叫《黑、白、灰》合适,能概括美术的特点。”

工艺系的另一个老先生说:

“我建议取名为《四方三角园》。”

刚成立了编辑部,新任命的主任张xx教授说:

“我看,干脆就叫《学报》”

……

听了大家的发言,感到他们不够了解学报的性质,学报是反映一个学校的学术研究状况、学术水准、学术态度,提供发表学术论文的园地,要引领创新,展示高水准研究成果,支持优秀创作、学术人才成长,促进校内外、国内外学术交流。它是不同于社会刊物,更不是画刊画报之类的,而是“阳春白雪”。

吴应骑想说他的意见,但想到和大家的看法和理解悬殊,于是想了个“曲线救国”的办法。

他把开会的情况原汁原味的给新任院长叶毓山汇报了。叶毓山明显对会议情况不满意,他问吴的意见,吴说:

“四川美院不同于中央美院,央美的文脉深厚隽远、清晰有序,以徐悲鸿、蒋兆和、吴作人、李可染、罗工柳 、李苦禅、叶浅予……等,代表一个时代转化的融新文脉;浙美有黄宾虹、潘天寿、陆俨少、方增先……为代表的复兴文脉,也是体系完整,而这些流派体系、风格已经形成近现代美术界的集体记忆,而川美的《收租院》、《父亲》、《1968年 ×月 ×日雪》……均属当代范畴,而且随着改革开放的大潮,人们的审美标准、审美的结构、审美视角将会产生激变,川美要崛起,应该立足于当代,也应该是四川美院发展的战略目标,所以,吴应骑建议取名为《当代美术家》,也是向美术界告示了川美的发展方向。”

叶毓山一听,眼前一亮,觉得讲得极其有理,完全支持吴的意见。他说:

“这个名字想得好,很响亮。”

吴听他这一表态,立即拿出准备好的书面方案请他签字,他签完字后,吴又到其它几个副院长、党委书记刘友柏家中,征求他们的意见。大家都觉得很好,都分别签完了字。吴怕事情生变,连夜写了张整开纸的“通告”,第二天清早,就将“通告”贴到了学校的布告栏里。

“通告”在全院引起了热议。大部分人认为取得好,也有一小部分人认为名字来得有点陡,还有点不太理解。

名字取好了,就该跑刊号了。在魏传义教授的帮助下,吴应骑和新闻出版局的张局长见了面。没想到张局长也是一位喜欢绘画艺术的文化人,和艺术修养深厚的吴应骑一谈即合,吴应骑给他讲了川美的创作已享誉全国,在国际上也有一定的影响,可是在学术研究和理论研究上远远滞后,其它几大美院都有学报,唯独川美没有,重庆是中国的美术重镇,甚至大西南地区没有一本美术刊物,这是很不正常的,希望张局长向有关部门反映,特批一个刊号给学院。张局长听完反映后,表示理解,也表示“要积极帮助办理。”

又过了几个月,仍无音讯。

吴应骑又去了新闻局,张局长说,他也着急得很,也希望重庆有本美术刊物,他已托省局领导向国家新闻出版局提出申请,正在办理中。此时,重庆出版社的高济民也帮助美言,促成此事。

又等了几个月,刊号的事仍无消息,吴应骑又和叶毓山一同去了新闻局。吴向张局长介绍了叶毓山院长,市委委员、党的十一大代表,毛主席纪念堂的主席座像创作者,在美术界的声誉极高。张局长叫来办公室主任,叫他负责“专办”,又请他们吃了一顿食堂的小灶。吴应骑他们就悻悻而归,只好再盼着。

又过了一个多月,张局长终于打来电话,说刊号批下来了,是“四川省期刊登记证264号”,是国家新闻出版局特批的。

这是天大的喜事,美院终于有办刊的“出生证”了。

刊号批下来了,稿子早约好,编好的,可在哪儿印刷?又是一场斗争。当时国内的印刷条件很不理想。吴应骑想到有一次到李可染老师家中去玩时,当时和他的儿子李小可(原北京画院)、夫人邹佩珠在一起聊天,李先生拿出一本从香港给他寄来的《美术家》杂志说:“你们看,香港这么小一个地方,刊物印得多好,我们内地这么大,也应该印一本好的美术刊物,美术刊物一定要印得美,作品才不会失真。”

李先生的这番话,他一直牢记于心。所以就对叶毓山说了李先生的话,叶也有同感。吴又说:“我院的创作很兴旺,特别是油画,如果印刷不好,作品的色彩失真,创作的人就会深感遗憾。我们是几大美院最后创办学报的,应该后来者居上,在印刷质量、编辑质量一定要超过他们,我的意见到香港去印。”叶毓山十分支持吴应骑的意见。

但是,谈何容易!!!到香港印刷要外汇(当时香港还未回归),外汇到哪儿去拿???

当时,美院有个陈列馆,陈列馆有个外宾服务部,每年有一定的外汇收入(比方罗中立的《春蚕》就是在外宾服务部以6000多元卖出的,当时是天文数字),但是美院创收的外汇70%上缴给外汇管理局,吴应骑了解情况后,认为这太不合理。

当时,叶毓山把分管行政的副院长刘xx也叫进办公室,他们三人正一块商量。“我们一个高等院校,不是企业,创点外汇应该把70%”留给学校搞科研,为什么不力争多给学校留点成!”吴对叶毓山说。

吴刚把话讲完,哪知刘xx一下站了起来,气势汹汹地说:“30%的留成是我经办的!你认为不合理,没办好,你本事大,你去办!”看到刘的这个态度,吴也站了起来,并提起包,大声吼道:“刘xx!你不要认为你是副院长,你这么凶,我不吃你这一套,叶毓山你做证,我去办就办,办不成,我也不回你这个四川美院了!!!”说完,吴应骑就冲出办公室。第二天,他就把从教务处借调到编辑部搞摄影的杨勇带上,一早飞到了北京,走出机舱才刚好上午八点正,他们马不停蹄就直接冲到了国家外汇总局。

好不容易到了国家外汇总局,找到了有关部门的办公室。吴把“介绍信”(那时需要单位“介绍信”)递给一个办公人员,那人头也不抬,喝着茶在看报纸,也不看他们的“介绍信”,只问了一句:“哪儿来的?”

吴答:“重庆来的”。

那人仍不抬头,只管看报,说:“重庆来的,那到四川省去,我们管不了!”吴一看他这个态度,气愤至极,一巴掌就砸到他办公桌的玻璃板上,然后大嗓门嚷到:“你是什么作风,我们万里迢迢从重庆来,你连头都不抬,搪塞我们!”由于吴的声音很大,把办公室的其它人都惊动了,这时走出来一个人(听到旁人叫他“x处长”),走过来问怎么回事?吴就把这些年川美的创作搞上去了,在国内外有一定的影响,现在学校为加强理论研究,创办了刊物,为了保证印刷质量,学院决定到香港去印刷,需外汇,但学院创的外汇70%都上缴了,希望照顾一下学院的科研,能否上缴30%,70%留给学院。那X处长一听,二话没说,就带着微笑的样子说:“你说的你们学校取得了那些成绩,我们不了解,如果文化部来函能证明,我们不但给你们70%,而且给你们100%,但必须是文化部的文件!”

吴应骑一听,感觉这人很滑头,面带笑容却给他们出了个天大的难题,以这个难题来高明的拒他们于门外,比先前那位看都不看他们一眼的“大爷”奸滑多了。但吴灵机一动,顺着他的杆子上爬,然后大声说(目的是让大家都听到):“那好,x处长,我深信你说话是算数的,100%批给我们!”那位x处长说:“我说话是算数的,只要看到了文化部的文件,我就批100%给你们!”吴一“激将”,这位x处长就这样把大话撂在了办公室的大众面前,人人都听到了他的“承诺”。

此时,吴一看錶,才十点多钟,就“礼貌”的告辞了,然后开始去做“天大的难题”了。

出了外汇局,他们就直奔文化部。

其实这个“天大的难题吗”却撞到了枪口上,早年在新疆与吴应骑共患难的一个朋友,调回北京了,正好在文化部。在他的引荐下,吴应骑向有关领导汇报后,得到了理解和支持,吩咐马上办理。

那位经办人员等领导走后就说:“吴同志,干脆你自己起草,我们打印完了给你”(那时没有电脑,是手工打字,然后油印)。吴马上伏在桌子上奋笔疾书,把川美的有关情况和成就“充分”的写了进去。

打印的时候,吴给经办人说:“麻烦给我们多打几份,一份给国家外汇总局,一份给四川外汇管理局,一份给四川美院存档,一份给我带着,害怕他们说未收到。”举手之劳,他爽快的答应了。过了一会,吴应骑带着五份印有“中华人民共和国文化部”,盖着鲜红国徽的红头文件,又要了五个印有“中华人民共和国文化部”的牛皮信封,谢了经办同志。一看錶还不到十二点,他们就直接去了王府井邮局,用特别挂号寄出四封信。吴心中压着的石头才松了一点,然后说:“杨勇,走,到中央美院前面校尉胡同的“全聚德”吃烤鸭,我今天请你,管你娃吃够,一只不行吃两只。”

过了几天,吴应骑他们估计国家外汇管理局那位处长已经收到了文化部的文件了,唱完“武戏”该唱“文戏”了。吴用长途电话请示了学校之后,就到“荣宝斋”去买了一幅李可染(400元)及一张吴冠中(150元)的画。第二天,他们又来到了国家外汇总局,见到了那位x处长,说到:“我们院长听到x处长的话十分感动,他就是给毛主席纪念堂做毛主席座坐像的作者,叫我把这两幅画送来,一点小礼物,表示对贵局的感谢”。边说,吴和杨勇边打开画:“这是两位名家的作品,赠送给你们单位,才对得起你们的厚意。”他们看到画后就笑纳了,然后说:“文化部的文件我们收到了,为了给你们学院科研活动的支持,我请示了局里的领导,决定给你们100%留成。”

过了一会,批文就打印出来了,吴应骑也请他们给四川美院寄一份,以便存档。当场写好地址(是直接寄给叶毓山的)。此时,吴应骑的心情是那种爬完了尖刀山没有死,而且登上了山顶的那种胜利喜悦,对杨勇说:“走,今天到‘东来顺’涮羊肉去。”

过了几天,他们就直奔飞机场去买“着急票”,飞回重庆,见到叶毓山,叶说:“你娃本事太大了,文件我们都看到了,刘书记说你给学院做了件好事。”这时,刘xx也进来了,吴抢先说:“刘兄,我说话不合适,你老兄要包涵啊!”刘xx也说:“吴应骑,服你了,办得好。”

刊号办好了,外汇办好了,稿子编好了,万事俱备,只欠东风

——印刷了。

幸好,吴应骑平时对人热情、耿直、大方,人脉资源还算丰富,他找到了《中国医药报》编辑黄珂(中央台、凤凰卫视曾报道的办“黄门宴”的现代孟尝君),他是位对人十分热情和诚恳的文化人,他给介绍了香港百乐门印刷公司驻北京饭店办事处的冯沃衡经理。吴应骑就背着一包稿件就和朱杨明(原川美外语老师,现在美国大都会博物馆当研究员)又去了北京。经过几次接触,冯经理就准备签合同,等正要签字时,吴对冯经理说:“等两天,我请示院长答复后再正式签字。”然后,吴把他带到刘开渠老师的家中,给他介绍:“刘老是我国雕塑界的泰斗,是天安门人民英雄纪念碑的作者,是国务院授予文艺界两个“人民艺术家”之一,是美术界唯一的一级教授,我们院长也是他的学生。”他听后十分敬仰,刘老也热情地接待,在交谈过程中,吴应骑在刘老的书案上铺好一张宣纸,请刘老给冯先生写一幅字,刘老高兴地拿起了笔,问写什么?吴说:“给他写个发展文化事业。”刘老写好后,冯总十分高兴,吴应骑又拿到中央美院裱画房裱好!冯总十分感谢,一直挂在他的办公室里。

《当代美术家》出版后,吴应骑和冯沃衡(中)

将刊物和刘老题字裱好后拿到刘老家中合影

吴应骑做这些,其实都是想冯总在印刷价格上让让步,给学院省点经费。经过商讨后,冯总说:“吴老师,这是跳楼价啊!”吴调侃说:“你先跳吧,摔不死,只有一层楼。这样吧!堤内损失堤外补,我们学院经费很少,你喜欢画,我给你找点画吧!”然后吴把他带到史国良家中,史国良现场给他画了一张四尺斗方的“西藏人物”,他高兴极了,回到饭店就把合同签了。

稿子很快发回香港排版(那时国内的排版还是人工)。一个星期过去了,文字稿、彩图稿的校样寄来了,吴应骑连熬两个通宵,把稿子从版式、标题,每个标点符号、色彩的还原情况,一一校完,冯经理马上把校样寄回到香港。于是,他们就打道回渝了。

很快,样本就寄到了学校,叶毓山等几位院领导看了十分高兴,在1984年,绝对是一流的印刷水平,纸张是日本进口铜版纸。吴应骑也拿给程丛林、秦明、郭选昌、余志强等人看了,大家都十分兴奋,倍加赞赏。

不出一星期,一万册《当代美术家》就运到了重庆,却被海关卡下了。这是万万想不到的。叶毓山着急了,吴应骑也着急了。但也有人暗中高兴,风凉话甚至人身攻击的话都出来了,川美家属院庸俗社会学加爬行现实主义的气氛和胡同气十足,瞎编故事来臭人,成了茶余饭后津津乐道的谈资。越不干事、尽说大话的人威信特“高”。

吴应骑又去求黄珂,好在黄珂乐为助人,把别人的困难当自己的事办,所以他身边的朋友成群。刚好当时他的夫人在重庆海关医务室当医生,请她各方疏通,海关鉴于是学术刊物,不是以创收为目的,请示了有关领导后,吴应骑才把这一万册《当代美术家》取出来了。

《当代美术家》公开发行后,得到了一致公认。首先,在中央美术学院美术史系上课时,孙美兰教授以报告好消息的形式,告知“重庆出了本印刷质量精美,具有创新精神的《当代美术家》杂志。”整整在课堂上讲了二十多分钟,从稿件质量到印刷质量都十分夸赞。

当时的中央美术学院名誉院长、著名油画大师吴作人说:“美术刊物的印刷质量特别重要,彩色还原得不好,让作者看了都认不出是自己的作品,油画的笔触也是很重要,印不出来,一件作品的神韵都没有了,四川美院的《当代美术家》印得就很好,那张弗鲁贝尔的《坐着的魔鬼》,我在苏联看过原作,印得和原作很接近。”

当时的中国画研究院(现国家画院)院长、山水画大师、中央美术学院教授李可染给吴应骑说:“你们四川美术学院带了个好头,印得比香港的《美术家》好多了,有些文章也写得很有深度,你写的那篇研究郭熙的文章对我很有启发。我认为你们应该上中国美术杂志出版史。”

当时的中央美术学院副院长、中国美协副主席、中国美术馆的终身馆长、全国政协常委、雕塑界泰斗刘开渠写到:

“吴应骑同志创办和主编的《当代美术家》,无疑是我国的一流美术刊物,他本人的论文都是实实在在的研究所得,有高度,有文采,特别是吴应骑同志的敬业精神,令人赞颂,我认为达到了正高职称的水平”。(摘自刘开渠在吴应骑评正高职称时的“专家推荐信”,已存入人事档案)

中央美术学院教授、《美术》杂志主编、中国美协党组书记、著名美术理论家邵大箴也写到:

“吴应骑同志在我校读书时就成绩优秀,所有课程全是五分,毕业后分配到四川美院主编《当代美术家》杂志,受到了业界的高度评价,所写论文,论证有据,史料详实,逻辑清晰,文笔优美流畅,我认为已达到正高水平,特此推荐。”(摘自邵大箴先生在吴应骑评正高职称时的“专家推荐信”,已存入人事档案)

中国美术家协会党组织书记王琦在会上号召大家要向《当代美术家》等刊物学习。

法国文化部长在参观四川美术学院时,叶毓山将《当代美术家》赠送给他,他回到法国后给川美来信,信中提到《当代美术家》,他极喜欢,一些画家看后,认为中国美术的发展思想活跃,创作风格多样,受到很多的启发,他要将《当代美术家》终身保存。

《当代美术家》杂志经中国图书进出口公司对世界发行,在纽约、巴黎、伦敦……都可以看到读者在购买它。

吴应骑主编《当代美术家》近二十年,克服各种困难,坚持党的办刊原则,坚持高标准、严要求。从组稿、看稿、发稿、划版式、设计封面到文字校对和色彩校色都是他亲自完成。连对纸张的要求都很高。他手一摸就知道是日本纸或者韩国纸。在工作中他坚持己意,“一意孤行”(徐悲鸿语),不怕非议和攻击;在赞美声中不骄不躁,在谣言、恶意诽谤面前,不惧风吹浪打,胜似闲庭信步,别有用心的人,几度策划夺权,制造“假画”事件,均被了解信任吴应骑的叶毓山及之后的数届党的领导班子坚决顶住,高度评价,肯定他的工作。

在吴应骑调到重庆大学人文艺术学院任常务副院长后,他说:“现在《当代美术家》在我离开后,经几代编辑人员辛勤耕耘,守正创新,薪火相传,在宣传我国美术事业,繁荣学术研究做出了显著成绩,在国内外赢得了很好的声誉。”

在《当代美术家》首发的作品选(排名不分先后,以发表为序)

重庆歌乐山烈士群雕(雕塑)江碧波 叶毓山

江南水乡(国画) 吴冠中

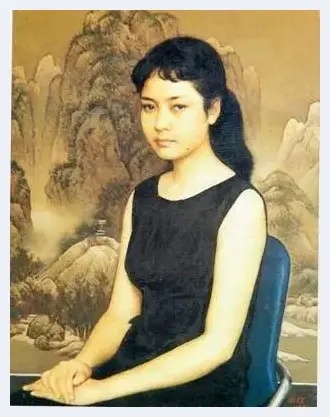

青年女歌手(油画) 靳尚谊

创业艰难百战多(油画) 张祖英

唤起回忆的歌(油画) 杨飞云

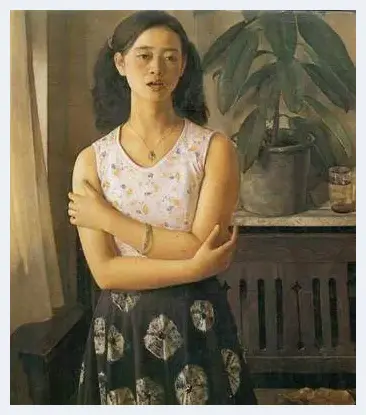

青春(油画) 何多苓

![名家风采:著名画家顾平艺术创作[图文] 名家风采:著名画家顾平艺术创作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/10k5dme4zau.webp)

![学习中国画贵在适“意”[图文] 学习中国画贵在适“意”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sg3tp5w0rpo.webp)

![陶咏白:杨佴旻的色彩水墨[图文] 陶咏白:杨佴旻的色彩水墨[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kzfpxj3dj3h.webp)

![三星堆博物馆馆长雷雨:三星堆是中华文化大家庭中最调皮的孩子[图文] 三星堆博物馆馆长雷雨:三星堆是中华文化大家庭中最调皮的孩子[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/juh5no2qujr.webp)

![陈源初的人文主义的情怀[图文] 陈源初的人文主义的情怀[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/onae4ylchor.webp)

![祈福纳祥[图文] 祈福纳祥[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ufhblqbtid3.webp)

![岁朝图里的“年味”[图文] 岁朝图里的“年味”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k21py24n4r0.webp)

![品读当代画家胡朝水的重彩艺术[图文] 品读当代画家胡朝水的重彩艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l2njdsfjxt1.webp)

![施大畏:商业炒作脱离了画家的真实水平,炒过了头,会贻笑大方。[图文] 施大畏:商业炒作脱离了画家的真实水平,炒过了头,会贻笑大方。[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hytnegblw4c.webp)

![林风眠晚年的两次日本个展 有哪些令人费解之处[图文] 林风眠晚年的两次日本个展 有哪些令人费解之处[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wj1i2xcpwbw.webp)

![退休银行卡能收藏吗:非法持有5张以上或入罪[图文] 退休银行卡能收藏吗:非法持有5张以上或入罪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i3frxuqcuus.webp)

![眉山乡野艺术节批评家艺术家座谈会纪实[图文] 眉山乡野艺术节批评家艺术家座谈会纪实[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hhsc4gmxj5o.webp)

![颠覆物理法则 冲向迷幻天堂——超现实主义现实主义三维埃舍尔[图文] 颠覆物理法则 冲向迷幻天堂——超现实主义现实主义三维埃舍尔[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uyh1a0i2iw3.webp)

![2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文] 2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt302hx30s.webp)

![论博物馆创新维护的重要性[图文] 论博物馆创新维护的重要性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzw4qnhzr14.webp)

![在森美术馆读盐田千春[图文] 在森美术馆读盐田千春[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/meyxlprg5hl.webp)

![齐鹏:生活与色彩的真相[图文] 齐鹏:生活与色彩的真相[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pk15syjszdp.webp)

![吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文] 吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/palrhbdkqzl.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sr2zvuofasd.webp)

![茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文] 茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtgz5eclvv1.webp)