三星堆又“上新”了。

6月13日,四川省文物考古研究院公布了三星堆祭祀区最新考古发掘成果:6个“祭祀坑”目前共出土编号文物近13000件,7、8号祭祀坑发现许多造型精美的青铜器,包括龟背形网格状器、青铜神坛和顶尊蛇身铜人像等。7月25日,中国历史研究院公布了“2021年度中国历史学十大研究热点”名单,“三星堆考古最新发现与解读”入选。

三星堆再次走红后,雷雨变得更忙了,他是三星堆遗址工作站站长,也是三星堆博物馆馆长。1984年,雷雨从北京大学历史系考古专业毕业,来到四川省文物考古研究院工作。三十多年里,他参与了三星堆的考古勘探与发掘工作,见证了一个个惊喜的出现。

这次三星堆的发掘有哪些重大发现、接下来的工作重点是什么、三星堆会不会出现文字等,带着诸多疑问,新京报记者对话了四川省文物考古研究院三星堆遗址工作站站长雷雨。

四川省文物考古研究院三星堆遗址工作站站长雷雨。受访者供图

“科技考古是非常好的发展方向”

新京报:自1986年发现1、2号坑后,为何时隔三十多年进行大规模发掘?

雷雨:1986年,我们对三星堆实施的是抢救性挖掘,当时工人在取土烧砖时,挖断了一块玉环,自此1、2号“祭祀坑”被发现。后来,三星堆遗址被列为国家重点保护遗址,得到了很好的保护,之后的发掘则是主动性发掘。

三星堆的考古工作一直在进行。陈德安、陈显丹两位老师花费十几年时间对出土文物进行整理,文物的修复也花了很长时间,当时没有精力再去找新的“祭祀坑”。但我们对三星堆遗址的调查、勘探和发掘几乎从未断过,逐步基本摸清了遗址的面积和文化遗存分布。

2019年,三星堆遗址被纳入国家文物局“考古中国”项目和四川省“古蜀文明保护传承”项目,考古队员在1、2号“祭祀坑”的旁边,又先后发现了六个“祭祀坑”。2020年9月,三星堆遗址祭祀区发掘工作重新开启,更多惊喜慢慢出现。

新京报:你有想到三星堆还有六个坑吗?它们是怎么被发现的?

雷雨:对于古蜀国来说,1、2号坑出土的东西已经足够多了,我们也没有想到还会有其他的坑。“十二五”期间,我们也做过勘探,在1、2号坑周围做了两次,都没有找到。后来才知道,1、2号坑的展示平台把新的“祭祀坑”挡住了,之前的勘探深度也没有那么深。

2019年,我们开始挖探沟,刚好挖到了三号坑的一个角。挖到一米多深的时候,有个铜器的一截露了出来,是有弧度的。当时陈德安老师恰好在广汉开会,他到现场摸了一下铜器,说:“大口尊,没问题。”

当时那个展示平台还在维修,本来是用来展示1、2号坑及复制品,上级主管部门直接就让拆掉了。我们又继续勘探,花了一年的时间,才确定还有6个坑。确定周围没有其他坑后,就开始修建考古大棚,还有恒温恒湿的发掘舱。

新京报:三星堆“祭祀坑”的年代是如何确认的?

雷雨:考古队主要是用碳14技术确定的,我们对近200个样品进行了碳14测年,测年数据集中在公元前1131年至1012年,相当于中原的商代晚期,距今约3200年至3000年。除了碳14技术,还有类型学方面的比较,例如三星堆出土的铜器跟中原哪个时期出土的比较像,我们会比较一下。

新京报:这次考古运用了很多高科技,你如何看待科技考古?

雷雨:在发掘方面,我们有先进的发掘系统、文物运载系统和现场紧急处理系统,发掘舱是恒温恒湿的,主要是为了保护文物,这样的发掘条件在国内外都很少。此外,现场采用的是非接触式考古发掘,工作人员趴在吊着的挡板上进行发掘,以防对器物造成损坏,这样趴着其实挺辛苦的。

我们常常开玩笑说,现场科技考古的人员比传统考古的多得多,比如测绘的、扫描的、检测的,还有文保工作人员也会在现场工作。这是中国考古学一个非常好的发展方向。

相比传统的考古方法,科技考古加快了研究进程,我们用各种各样的方法去穷尽信息。但发掘进程变得更慢了,三星堆的发掘要做到精细化,考古人员挖一层,还要扫描、收集土样,然后再继续挖。但无论是科技考古,还是传统考古,大家的目标都是一样的,就是研究历史,讲清楚我们从哪来、往哪去。

7月7日,三星堆8号坑的工作人员正在进行清理发掘。新京报记者 吴采倩 摄

“我相信古蜀文明可能是有文字的”

新京报:这次发掘另一个重要发现是找到了丝绸,之前也有类似的发现吗?

雷雨:之前发掘的1、2号坑也有丝绸,只是当时我们没有去发现丝绸的意识,也没有相关的仪器设备。而在这次发掘中,我们是带有目的性地去寻找丝绸,真的在多个“祭祀坑”中找到了丝绸。在三星堆的发掘中,我们都是带着课题去进行的,在发掘前都做了详细的预案。

此外,通过显微观察和丝蛋白分析,考古人员也在1、2号坑出土的器物上面检测到了丝绸。在此之前,有专家看到青铜大立人穿的袍子上有非常精美的纹饰,认为那可能是丝绸材质的衣服。这次发现丝绸,也印证了我们对于古蜀国在夏商时期拥有发达丝绸业的推测。

新京报:你觉得三星堆接下来会不会发现文字?

雷雨:目前还没有发现文字,我相信古蜀文明可能是有文字的。之所以没有发现文字,可能是因为古蜀人把文字写在比较容易损毁的器物上,比如木器或丝绸等。三星堆可能不一定有文字,或许只是一些符号,没有成熟的文字。这些谜题,都需要进一步的发掘和研究来解开。

新京报:三星堆下一步的工作计划和重点主要是什么?

雷雨:目前,3、4号坑已经发掘完毕,5、6号坑被整体切割搬迁到文保中心进行实验室考古,7、8号坑的发掘也进入到收尾阶段,三星堆遗址野外考古工作预计在10月完成。接下来,我们可能会看看其他区域有没有类似的“祭祀坑”,或许还会有,因为目前“祭祀坑”出土的东西不全,可能散落在别处。

未来,三星堆遗址要申请世界文化遗产,有很多关键要素还没弄清楚。比如,三星堆的城墙找到了,城市也找到了,但还不清楚里面的道路系统。既然三星堆城有大河,那有没有水路,有没有码头,如何防水治水?在三星堆遗址里有那么多小城,它们的功能有什么不同?这些疑问都要弄清楚。很多科技考古成果,也需要我们慢慢去理解、消化和阐释,这是一个漫长的过程。

新京报:在你看来,三星堆最大的魅力在哪里?

雷雨:三星堆非常独特,还具有较高的唯一性。别的地方都没有这些东西,甚至在世界范围内,都找不到跟三星堆器物相似的。只有这个地方出,这就是它的魅力。

三星堆文化是中华文化的重要组成部分,丰富了中华文明的内涵,它应该是中华文化大家庭中最调皮的、最有个性的一个孩子。举个例子,三星堆出土的顶尊人像,尊是一种礼器,它顶在头上,代表着一种至高无上的地位,核心是认同中原文化的。

2022年6月,雷雨在观察鸟足曲身顶尊神像。受访者供图

“三星堆总是给人惊喜”

新京报:你当初为什么选择考古这条路?

雷雨:我高考结束后,想报北大经济系国民经济管理专业,考古好像是第二三个志愿,却被录取了。那时候,我不大了解考古,谈不上喜欢,也谈不上不喜欢,就想先学着吧。

毕业后,我就被分配到了三星堆工作,感觉这就是份工作,我没有特意去追求名利感和成功感。我不喜欢要坐班的工作,在野外发掘比较自由,也比较安静。到了上世纪90年代,有出版社想招我去工作,他们的环境和待遇更好,还有省文物局也问过我,我也没去。我说,我是“自由魂”,不去不去。

新京报:对于想要进入这个行业的年轻人,有什么想说的吗?

雷雨:考古工作比较辛苦,风吹日晒雨淋的,长年累月都在野外。可能慢性子的人比较适合干考古,这份工作需要比较多的耐心,太急躁了不好。

但考古行业也有优点。就像考古学家王巍老师所言,对于那种有点“功利”思想的人来说,如果想要一下子超过前辈的话,只有考古能做到,特别是在文科专业里。没准人家前面花了几十年都没找到,你突然就碰上了一个重大发现,哪怕一次也好。考古会带来更多惊喜。

新京报:你之前错过了1、2号坑的发掘,会觉得遗憾吗?

雷雨:我没觉得遗憾。1986年7月,我得了肺结核,然后回家养病。直到国庆回到三星堆,我才知道1号坑和2号坑已经发掘完了,那时候主要是抢救性发掘。

除了努力,考古还是需要一点点运气。如果我们当时挖的探沟往南或者往北偏了,哪怕一米,可能就碰不到3号坑了。碰不着,我们可能会放弃,或许还要再等几代人才会发现它们。所以,我觉得自己挺幸运的,这次发现6个坑,就像与老朋友重逢。

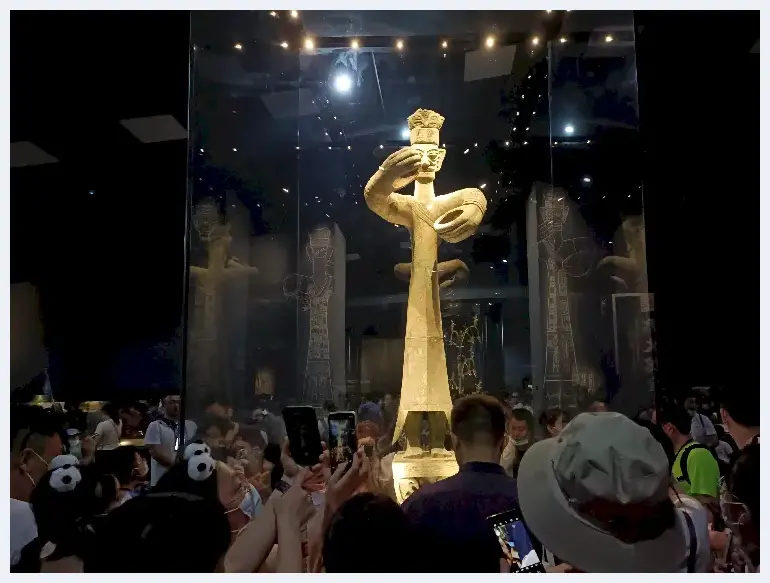

三星堆博物馆内的青铜大立人。新京报记者 吴采倩 摄

新京报:如果用几个词语形容考古,你觉得是什么?

雷雨:自由自主,不经意就会有成就感。挖着挖着就会有新发现,有些发现可遇不可求,但不管成就感大或小,都会有惊喜。特别是三星堆,总是给人以惊喜。

新京报记者 吴采倩 实习生 郑欣怡

![潘李遗风、笔墨生辉:介绍中国著名大写意花鸟画家禅寿先生[图文] 潘李遗风、笔墨生辉:介绍中国著名大写意花鸟画家禅寿先生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/31ccxtco53i.webp)

![孙凤吉的艺术人生[图文] 孙凤吉的艺术人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cx2sa35x1gl.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家格拉作品欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家格拉作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x0loat5rqyo.webp)

![2018艺术市场的七大疑问[图文] 2018艺术市场的七大疑问[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/14nw31bvxyf.webp)

![自由无拘的元素画派开创者——谭尚勤[图文] 自由无拘的元素画派开创者——谭尚勤[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rafqynxlgp1.webp)

![老腔古韵的承载--华山李澎书法新作[图文] 老腔古韵的承载--华山李澎书法新作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2kb01fvl5ed.webp)

![书画名家金晓海献礼元旦[图文] 书画名家金晓海献礼元旦[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hted1wmb2v1.webp)

![著名书法家赵普力作再展新风[图文] 著名书法家赵普力作再展新风[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vi5rzizamtk.webp)

![70后艺术家拯救疲弱的当代艺术拍卖[图文] 70后艺术家拯救疲弱的当代艺术拍卖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4kick03fyrk.webp)

![喜迎党的二十大绘画作品选——著名画家王文宝[图文] 喜迎党的二十大绘画作品选——著名画家王文宝[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lucgg0rvwcl.webp)

![古城门外的当代艺术[图文] 古城门外的当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dxzfr5n43ll.webp)

![“历史的意味”——傅文俊作品短评[图文] “历史的意味”——傅文俊作品短评[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fhf41gsuuqh.webp)

![2020年特别推荐当代最具收藏潜力的艺术名家——潘志军[图文] 2020年特别推荐当代最具收藏潜力的艺术名家——潘志军[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/flc2fckxemi.webp)

![达米恩·赫斯特早期的灵魂导师竟然是个囤积狂?[图文] 达米恩·赫斯特早期的灵魂导师竟然是个囤积狂?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mhqnvtce30y.webp)

![手法不拘于流派,中西结合新境界——刘卫兵[图文] 手法不拘于流派,中西结合新境界——刘卫兵[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ivuvklm4vnj.webp)

![潘天寿“一棵松树”2亿多![图文] 潘天寿“一棵松树”2亿多![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3jj5gxzogt.webp)

![冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文] 冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r0snlujumjv.webp)

![井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文] 井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1rz3acb1hn.webp)

![著名版画家阿太作品欣赏[图文] 著名版画家阿太作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rumbb3hb4qi.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)