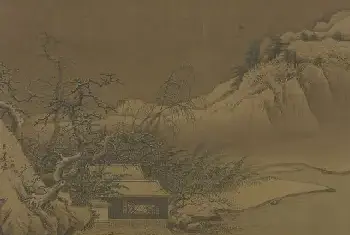

上海(国画)汪家芳

上海(国画)汪家芳

时代造就了当今的社会,也成就了一代又一代的画家。对于艺术家及其创作而言,笔墨技艺应当具有鲜明的时代特性,据此创作出体现一个时代风貌的精品力作。所谓“笔墨当随时代”。

2018年正值改革开放40周年之际,40年的发展给上海这座被称为“魔都”之城灌注了巨大的生机和活力。40年间,我们戮力同心,又砥砺前行;40年间,我们与大时代相随相携。改革开放,春盈四海,潮涌东方。奋进中的上海,已步入了一个姹紫嫣红、百花吐艳,前所未有的最好历史发展时期。

作为一个时代养育的艺术家,又是与改革开放40周年同步前行的我,常常思考一个问题:怎样用手中的画笔描绘时代的容颜,与时俱进,以人为本,体现中国精神,反映中国审美,创作讲述中国故事的优秀作品,以无愧于时代和无愧于人民。正如习近平总书记在文艺工作座谈会上所言:文艺工作者应该牢记,创作是自己的中心任务,作品是自己的立身之本。要静下心来,精益求精搞创作,把最好的精神食粮奉献给人民。艺术家应成为时代风气的先觉者,先行者,先倡者,通过创作更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品,书写和记录人民的伟大实践以及时代的进步要求,彰显信仰之美,崇高之美。

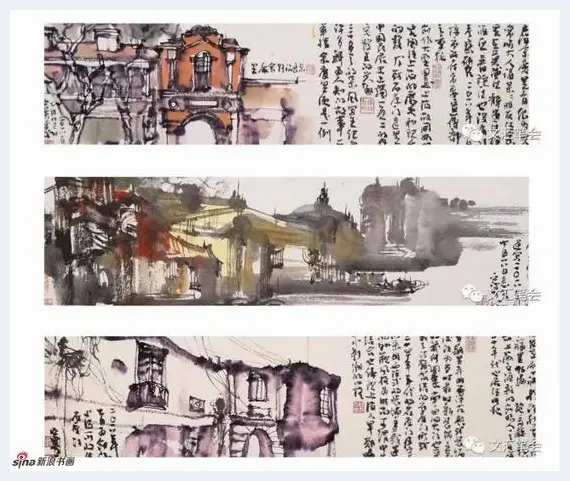

《上海》中国画写生手稿

《上海》中国画写生手稿

2018年6月中旬,我受有关部门的委托,创作从纵向历史和横向显示两个层面体现上海城市风貌的巨幅中国画《上海》。当接到这个任务时,作为—个在上海出生与成长,时刻关注并挚爱这座伟大城市的艺术家,我深感光荣。有义务、有责任,更有一股奔涌而来的激情,推动着我倾注全部精力投入其中,竭尽所能,力求以深邃的内涵和完美的画面,彰显上海作为国际大都市的精气神,体现画家的社会责任与历史担当。

在创作过程中,我得到了有关领导和社会各方的鼎力支持。

《上海》中国画写生手稿

《上海》中国画写生手稿

接到巨幅中国画《上海》创作任务后,我一直在思考:创作的视角如何更好地切入?作品的画面形象如何才能准确、传神、艺术地表现上海城市特有的发展脉络、上海丰富的红色历史传统,以及改革开放以来所取得的宏伟成就?如何让观赏者看到画面后,能够进一步认识和把握作品所要深入展现的城市韵味和城市精神,从而对上海产生真挚的热爱之情?

《上海》中国画写生手稿

《上海》中国画写生手稿

经过采风、学习、查阅大量材料和反复思索后,我意识到:应该将红色、石库门、梧桐树、金秋、吉祥等具象物体与中国画独特的笔墨意境相融合,列为创作的关键点。绘画是生活的再现,必须在具体的创作中通过物象的精心设置与炫丽色彩的描绘,将浓缩了的上海城市的历史、现状和未来艺术地呈现在观赏者面前,通过具体的画面让观赏者真切地感受上海的过去、现在以及前景,品味上海城市的前行足迹与奋斗精神。基于此,我创作的巨幅中国画作品《上海》,便以石库门形象为主线,并由此而重点刻画上海的城市发展历程、红色历史传统以及改革开放后翻天覆地的变化。

上海的石库门是一种融合了西方文化和中国传统民居特点的建筑,是具有中国特色的民居住宅。她所禀赋的多样性、复杂性的结构,既形成了独特的上海生活风情,又奠定了近代上海特有的节令文化、服饰、饮食、生活、习惯等,成为区别其他地区的独特的生活方式。

石库门孕育了近现代上海乃至中国的政治、经济、文学、艺术及生活方式,形成了特有的石库门文化,对近现代上海与中国的政治、经济、文学、艺术、生活方式产生了相当深厚的影响。描述石库门可以成为一段故事,用画来表达石库门的过去、现在和将来,同样是一篇精彩的上海故事。

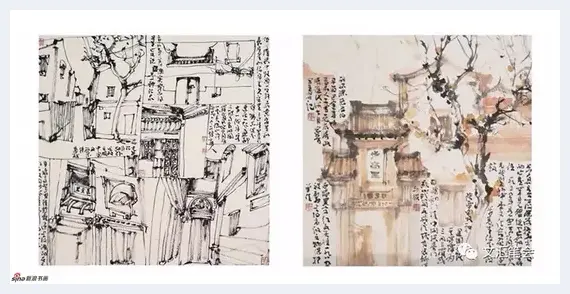

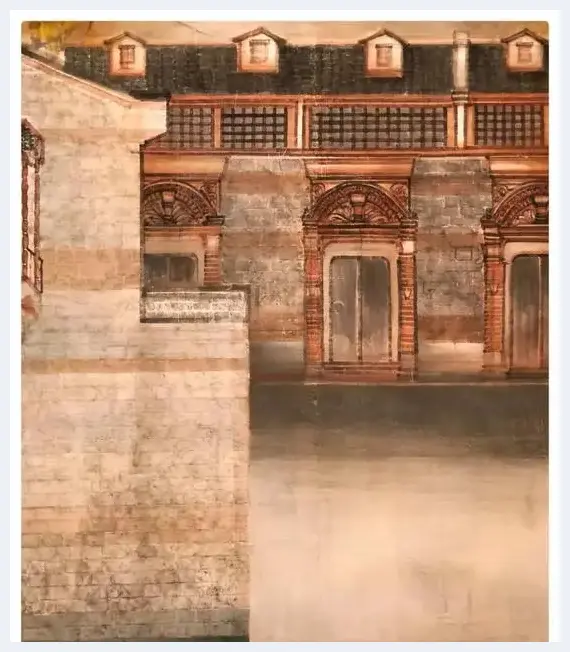

《上海》(局部)

《上海》(局部)

门,狭义中是指建筑物的出入口或安装在出入口能开关的装置。但是从广义上来讲,门又扩展为指事态、历史、经历、形态等方方面面的归纳和总结,上海的石库门就是历史的见证和总结。

早期的石库门产生于19世纪70年代初,当时,全国特别是江南地区的有识之士看中上海的发展前景,纷纷前来。他们要在上海落脚就要有居所,为此他们带来了充满江南民居风格的住宅形式,以石料作门框,配以黑漆厚木门扇,涂以白色墙面,因为是用石料做的门框,所以称之为“石库门”。这是上海第一代的石库门,也叫作老式石库门。

《上海》(局部)

《上海》(局部)

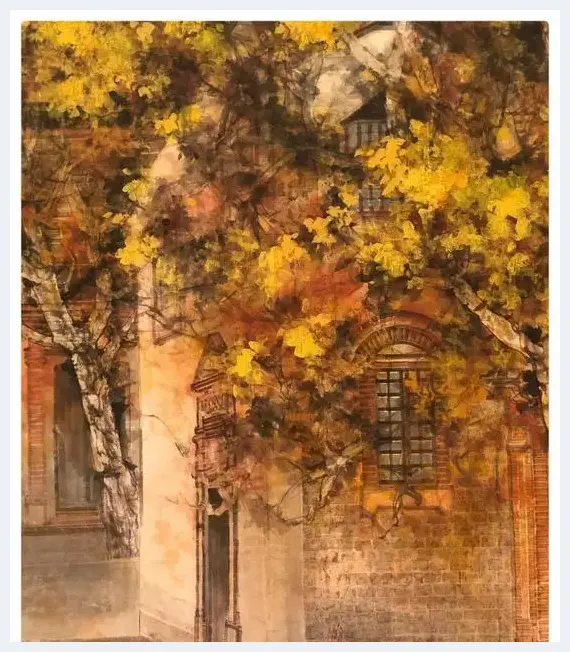

在作品的艺术处理上,我特意采用了重笔重彩并铺以金黄透红样式的暖色调,通过对上海城市标志性植物——梧桐树特有的金黄色的渲染,反映了上海金秋时节处处洋溢着的收获与喜庆气息,映衬出“这里是上海”的时代强音,从而彰显上海在发展进程中所体现出的人文温度、历史厚度、建设速度和发展高度,展示了作为中国“改革开放排头兵,创新发展先行者”的上海的城市伟岸风貌。

2018年8月30日,是我开笔创作巨幅中国画《上海》的难忘日子。当天下午3时左右,我在位于观缘文化中心的宽敞明亮的绘画工作室里,借助升降机攀至离地面5米高空,面对由“上海第一裱”美誉的装裱师周国伟先生亲手无缝拼接而成的16张8尺巨幅宣纸,凝神屏息,准备铺毫落墨。此时,似乎脉搏频率也加快了,握在手中的画笔也不由得微微颤抖。是紧张抑或是兴奋?细细想来,两者兼有。

我清晰地知道,这不仅是迄今为止我所创作的最大尺幅作品,也是上海建城有史以来,以作者个人名义独立完成的最大尺幅中国画作品。更重要的是,作品所饱含的特殊意义,必须倾注我以往所有的艺术积累、艺术才情与艺术技巧——艺聚笔端,为讲好上海故事,凸显上海这座人文之城所含的丰富、多元、深厚的底蕴,我将不懈努力。在我看来,上海的城市文化是富于魅力的,公正包容,中外文化在这里交相辉映,城市的建筑是可阅读的,街区是适合漫步的,公园是适宜休憩的,市民是遵法诚信文明的,城市始终是有温度的,我力图在作品中艺术地呈现这种种多姿多彩的元素。

文汇报相关报导:

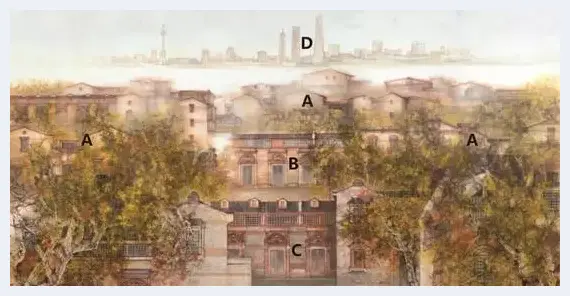

《上海》的四个部分,四段故事

用上海石库门的历代建筑阐述上海独特的历史及文化,映射上海“海纳百川”的胸怀。这个城市的故事在《上海》画作中分为四个部分:

A.老式石库门

B.新式石库门

C.现代石库门

D.陆家嘴之高

A.19世纪70年代,上海吸引了全国许多有识之士,他们在制造、商业、金融、房产、文化的倾力发展给这座城市带来了初步的繁荣。特别是,他们将江南的住宅形式带至上海,那就是用石料做门框,所以称之为:石库门。后来又称之为老式石库门,其主要特征有:马头墙或山墙,白粉外墙面。当时,这种形式在上海以静安区为最多,有柏德里、山海里、信陵村等等,在本作品中由黑色A字所示。

B.进入20世纪20年代后,上海逐步向世界开放,工厂、商号、银行、口岸等也初具规模。老式石库门逐渐发展,融入了西方的建筑手势。主要特征为:坡顶改平顶,有亭子间,清水红砖或青砖,石灰勾缝,最为明显的是,门框改清水砖砌,其门楣更美,有三角、半圆、弧形或长方形。这种方式,深深地融合了中西文化。图中B区就是代表作。

C.2001年,原太平桥地区石库门建筑在保护和发展相辅相成的理念下改造成功,取名为新天地。新天地保留及发扬了原来建筑的风格,其改造具有承前启后的意义。如今,她已经成为一个现代化的商住园区,是一处集景观、购物、娱乐、时尚旅游中心为一体之所在,她带动了地区的开发热潮,又启动了历史保护的新里程。

D.此处是大家熟悉的上海陆家嘴。画面上设置这个远景,就是想说明上海从石库门文化向上海现代文化的发展。这里用“四个门”来归纳:上海的大门是上海中心的高度之门,金茂大厦环顾世界360度的胸怀之门,是把握稳妥的金融之门,是犹如东方明珠般的灿烂之门。

随着第一抹靓丽的红色在纸上渲染,我精细地按小样稿逐渐绘制与放大,且不断充实与完美。画笔下熟悉的石库门,东方明珠、金茂大厦等上海地标性建筑物,曾经是我无数次采风与实地写生的对象。曾记得,在鱼肚泛白的拂晓时辰,或是在五彩缤纷、灯火辉煌的夜晚,甚至是月明星稀的午夜时分,我徘徊在中共“一大”、“二大”、“四大”会址等标志性石库门建筑的周围,以及太平桥地区修缮一新的上海新天地等新式石库门街坊,一遍遍回味品鉴,流连忘返。我深情地呼吸着周围空气中弥漫着的特有的气息,回想当年毛泽东等无产阶级革命家在这里开创了中国共产党的艰辛历程,深切感受着祖国改革开放取得的国泰民安与城市欣欣向荣的繁华景象。

我的这幅作品以中共“一大”、“二大”、“四大”会址等“石库门特色建筑形象”为立足点,凸显中国共产党红色基因发源地的内涵,并由这些石库门形象延伸至“星星之火,可以燎原”的上海红色全景,并因此形成了创作这件大型绘画作品的主旨。

我从图书馆大量的影像资料中、在中外观光者游览石库门的赞叹神情中、在海量的时事政治资讯中,一步步加深了对这些我所要表现的特定的石库门建筑形象要素的理解。传播红色文化,让红色文化的话语更响亮,讴歌改革开放四十年所取得的伟大成就,为无声的历史插上有声的翅膀,这是一个美术创作者必须铭记于胸的。

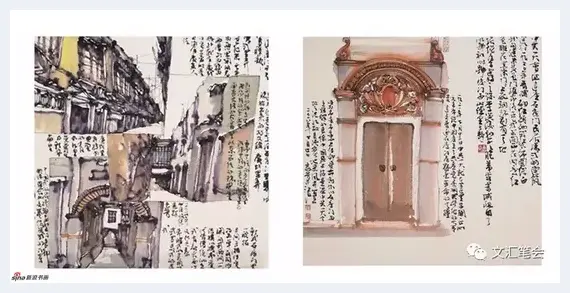

《上海》(局部)

《上海》(局部)

“上海石库门——红色基因——改革开放取得伟大成就”这三个基点,奠定了作品的主旋律,那就是传承红色基因,弘扬红色文化,展现时代记忆。随着创作的深入,我深切认识到,上海是一座具有光荣革命历史传统的城市,这里不仅是中国共产党的诞生地,也是党的历史上诸多重大事件、重要活动的发生地。历史上的多个“第一”在此发生,许多革命先辈留下了光辉足迹。1920年,由陈望道、陈独秀、李汉俊校译的《共产党宣言》在上海出版,上海成为当时宣传传播马克思主义的新中心。其中,以1921年至1933年中国共产党早期在上海石库门建筑里留下的革命文物最为丰富。饱含激情描摹好这些曾经与中共发展史紧密相关的石库门形象,是我义不容辞的责任与担当。要让目睹这幅画的观众,油然而生地连接起石库门与中国共产党的诞生与发展的联系,起到“红色修身,风范永传”的正能量教益。

《上海》(局部)

《上海》(局部)

在作品的构思过程中,我特意将画面设置为三个板块,即前景、中景与远景,意蕴上海城市发展过程中红色脉络的今天、昨天与明天,以及“红色文化”、“江南文化”与“海派文化”之间的纽带关系。

画幅前景凸显上海这座悠久历史城市特有的海纳百川、兼收并蓄的大家风范与精气神,强调了“海派文化”的求新求异,适应现代大都市丰富多变,与时代潮流同节拍的现代趣味。

画面上的石库门图形,外观看来是花园洋房、别墅、公寓等中西建筑的合璧和综合体,内里却蕴藏的是中国传统民居与西方现代建筑融合与创新的结晶,反映了“海派文化”兼容并蓄的特质,记录了上海近一个世纪以来历史、文化、社会经济的变迁与进步,承载着上海市井生活的深刻记忆,也是多种文化与传奇故事的演绎。

位于画面居中左侧,以太平桥地区上海新天地的新式石库门建筑形象为基本素材的新式石库门街区,是现代化上海的一个缩影,即“旧的建筑,新的生命”。新式石库门外墙面多用清水青砖、红砖或青红砖混用,石灰勾缝,而不是像老式石库门那样用白色石灰粉刷;另一个重要的区别是,新式石库门不再用石料做门框,而改用清水砖砌,门楣的装饰也变得更为繁复。早期的石库门门楣常模仿江南传统建筑中的仪门,做成中国传统砖雕青瓦压顶门头式样,而新式石库门受西方建筑风格的影响,常用三角形、半圆形、弧形或长方形的花饰,类似西方建筑门窗上部的山花楣饰,这些花饰形式多样,风格各异,是石库门建筑中最有特色的部分。有些新式石库门还会在门框两边使用西方古典壁柱的样式,作为装饰。总之,新式石库门在建筑风格上是更加西方化了。随着世界各地越来越多的各方人士纷纷成为“新上海人”,新式石库门建筑样式也与时俱进,在吸纳西方建筑文化基础上,创新性形成了中西合一的特有风貌,提升了石库门的居住功能,赋予其新的商业价值。这里不仅是海派味道甚浓的旅游景观中心,还是国际化的商住园区、娱乐中心与时尚天地。这里,海派与时尚、传统与现代、过去与未来等特质融合在了一起,既保存着历史记忆,保留了历史文脉,又有翻天覆地的改观,为创新性保护优秀历史建筑,提供了有益借鉴。

画面前景的中部乃至右侧区域,采取“留白”布局的方式,彰显“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的上海城市精神,意蕴上海这座有着开放、包容、学习、进步优良传统特质的城市,以及坚忍不拔、勤劳智慧的市民,将更大力度地学习与借鉴海内外先进理念,实践并讲好“上海故事”,为改革开放作出更大的贡献。

![珐华之彩 辉耀古今——走进山西珐华琉璃博物馆[图文] 珐华之彩 辉耀古今——走进山西珐华琉璃博物馆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gcda2rzrk4g.webp)

![常玉:如今中国油画价格指数最高的艺术家[图文] 常玉:如今中国油画价格指数最高的艺术家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3lhu24z1qj1.webp)

![艺术电商类APP运营需谨记三大“关键点”[图文] 艺术电商类APP运营需谨记三大“关键点”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ibhudwscmpg.webp)

![雕塑创作:用复制解放创造[图文] 雕塑创作:用复制解放创造[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4niybuqs1jf.webp)

![笔墨的纯化和线意的拓展——致吴山明[图文] 笔墨的纯化和线意的拓展——致吴山明[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ikortnttimv.webp)

![当代著名山水画家梁耘作品欣赏[图文] 当代著名山水画家梁耘作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b1hgbuhjytp.webp)

![中国画到底是什么?[图文] 中国画到底是什么?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b0pghead4ir.webp)

![喜迎二十大 翰墨颂华章——特邀著名书画家张立涛[图文] 喜迎二十大 翰墨颂华章——特邀著名书画家张立涛[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ftkms3aq0yt.webp)

![从为国绘史到命运共同体水墨表达 王西京新作欣赏[图文] 从为国绘史到命运共同体水墨表达 王西京新作欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vo5zfmh5a44.webp)

![栗子:迷失在自我心像的花园中[图文] 栗子:迷失在自我心像的花园中[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2e14w3zecwt.webp)

![版画家徐成春创作草图与速写欣赏[图文] 版画家徐成春创作草图与速写欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/22y1p11dygi.webp)

![沈曾植的对联与他的绝笔书法[图文] 沈曾植的对联与他的绝笔书法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oocronmh5g4.webp)

![被誉为当今浙派第一高手 看江成之的篆刻和收藏[图文] 被誉为当今浙派第一高手 看江成之的篆刻和收藏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ztjbkeyhdyk.webp)

![张永生:万马奔腾 名扬四海[图文] 张永生:万马奔腾 名扬四海[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nuyo1ftpexk.webp)

![冯少协:油画写真千年古镇[图文] 冯少协:油画写真千年古镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0i0dftsimsn.webp)

![髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文] 髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/npr2y2ly5eu.webp)

![吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文] 吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/godv5xr5jx5.webp)

![盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文] 盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/22rnfnodthg.webp)

![传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文] 传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/urmpgnrsnvp.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)