读过你的大文和大作之后,感慨颇多,不仅使我了解了你个人这些年来从事人物画研究的心曲,也使我对浙派人物画的演化及整个现代水墨人物画的历程增加了认识。你是那么鲜明地提出了“意笔线描人物画”这个概念,以那么独特的线描为基础创作了那么多佳作,你是从实践到理论都形成了自己的体系,这在当今的人物画坛上是极少见的。

因为你是教授,不是单纯的画家。虽然说艺术的教育有很多心传的成分,虽然吴昌硕并没有给齐白石、陈师曾、潘天寿们留下什么讲义,艺术照样地传承和演变下去,但自从艺术的新学在中国代替了师徒传授,作为一名现代教授,就不能像古代画家那样只凭自己的经验或者只靠几套粉本传承自己的弟子,也不能像当年的齐白石那样只在课堂上示范就可了事,而必须从史、论、实践到教学步骤等若干方面构成一套完整的学说,我想,你是做到了。而且,这给我感触很深。

塔吉克老汉

因为中国古代的人物画论较为薄弱:晚清的人物画巨匠任伯年虽说是受过一点西学式的训练,但也还没有见诸于文字的说法;徐悲鸿倡导人物画那么费心,并没有留下现代人物画的专论。到了本世纪五十年代发生了素描教学大辩论,也才有了素描派和白描派的分野,相继产生了蒋兆和、方增先等关于中国人物画造形基础课教学及水墨人物画造形规律的论述,中国的人物画有了自己的教学体系,并由此有了现代水墨人物画的京派和浙派,当然,这里的京派不是世纪初与海派相对应的那个京派,这里的浙派也不是明代的浙派。从现代水墨人物画的角度,京派的主力是融合中西的徐悲鸿、蒋兆和以及白描派的叶浅予:浙派的主力是晚于京派前贤的周昌谷、方增先等人,如今我所熟悉的就是你和国辉兄了。

你紧紧地把握住中国画作为“线的艺术”的特征,敏感地注意到意笔线描与工笔白描的差异,提出“意笔线描是意笔中国画的基础”论。它不同于徐悲鸿以素描为一切造形艺术基础的主张,不同于蒋兆和以白描为基础适当吸取西画素描的教学原则,也不同于叶浅予的白描基础说,从浙派自身而言,又与李震坚、周昌谷、方增先将西画素描与文人画笔墨化合的思路有联系又有差别。你仿佛抽离出“意笔线描”这一种语言并使之纯化、深化,即使你自己的艺术个性化,也通过个性化使当今的浙派人物画发生分化,从而把浙派人物画演进到一个新阶段,这确是可喜可贺的成绩。

岁月

我以为,一位大学教授建构了一套自成体系的理论或者说形成了一套教学原则之后,他便把这种艺术理论趋向于学院化了。吴昌硕和齐白石曾经为文人简笔画的现代转换作出了划时代的贡献,但并不是将文人画学院化。潘天寿富有现代艺术教育之责,他进一步把文人简笔花鸟画进行了系统的理论的总结,并使之学院化。在山水画方面,黄宾虹这位史论和实践都达到了现代极致的大师是否就趋于学院化我说不太准,但李可染是可以这样说的,他有一套严密的从写生到创作的教学方案。

人物画方面的教学体系已如前述,但蒋兆和与叶浅予的教学体系虽然有所差异但与文人画的美学传统相对而言是较为疏远的,他们对于白描的强调和对西画素描的不同程度的撷取都基于当时提倡的现实主义。浙派人物画教学体系的聪明之处则是明确地吸取了文人画笔墨发挥之长,你的新异处是发现了工笔白描与意笔人物画的疏离,发现了由工笔白描作意笔人物画的线描基础这一“历史误区”,并且研究了古代意笔人物的三种类型,继承着浙派人物画注重文人画学养的思路,提出了以意笔线描为意笔人物画基础论,这是否可以说是你通过对传统的反思,对西画的反思,对现代中国人物画创作及教学实践的反思,将文人画的美学追求化入中国现代人物画教学的又一实验,是文人画在人物画方面的学院化的进一步转换。

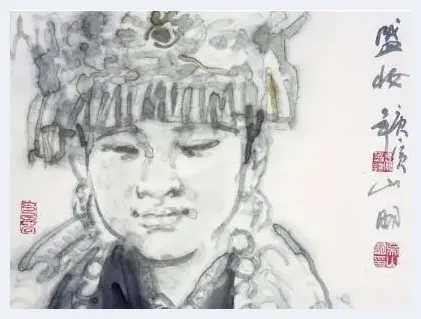

盛装

我想到这层,无非是脑子里有这样的一个问题:文人画在山水、花鸟方面有特异的成就,但人物画相对薄弱;西洋画的引入对中国山水、花鸟画的影响有限,但却深刻影响并丰富了中国的现代人物画的表现力。有的道友借此贬低蒋兆和的成就我认为并不实事求是,但怎样使现代人物画更中国化,又不停留在泛泛地以白描为基础这个层面上,怎样化合文人画的成就仍然是个有待拓展的课题。

为此,你的意笔线描基础说在相当程度上回答了这一课题。我想,这是你和其他浙派人物画家在黄宾虹、潘天寿这两株大树荫护下的得天独厚之处,也是你和浙派人物画的其他道友对整个中国人物画的贡献。当然,文人画的美学是不限于意笔和笔墨的灵动表现的,不限于书法用笔的,也不限于诗、书、画、印的“四全”,比如说文思,古人谓“画者文之极也”,潘大寿更认为是“文中之文”,这“文”里有无限博大深广的内涵,腹中有“文”,创作从心,笔下有意,人物有魂,尤其是你所称谓的意笔人物画在这个层面上深化的潜力是无穷无尽的。如果兄欲深化意笔人物画的体系是否也是未尽的课题。

帕米尔少女

笔走至此,我的“意”也便流向对“意”的认识上,就此,再与兄商榷几个字眼,你认为工笔与意笔是两个体系,我也曾以“意笔”概念与工笔相对应,因为显然,“写意”与工笔对应是一种历史的误会。写意是美学概念,工笔是语体概念,但我们的老祖宗们由于对简笔的偏爱,就把写意的美名赐给简笔画了。其实有许多的简笔未必有意,只不过徒有如倾如泻的外表罢了,有些工笔画却深有内涵,从笔法上讲,工笔白描的《八十七神仙卷》也很难说就没有千笔万笔一气呵成的笔意。

写意,是整个中国画乃至整个中国文学艺术的美学思想,只不过能在磅礴般的疏简画风更便于倾泻情思罢了。所以,近几年,我不再以写意与工笔对应,也不再以意笔与工笔对应,我们把它们视为语体,并将之分为工笔、简笔、半工半简。山东老画家于希宁先生多次同我讨论过此事,他也是这个意思,不知兄以为如何?当然,将简笔画称为写意画大有约定俗成之势,统一改称意笔或简笔并不那么容易,作为画家,独钟意笔之说,这是你对艺术的追求,而我将仍遵我的三种语体说,此其一。其二,我使用“造形”概念,而不沿用“造型”,虽然二者通用,但“形”字更确,与我们通常说的形神论、形象等说法也便于沟通,也许是我太咬文嚼字了。

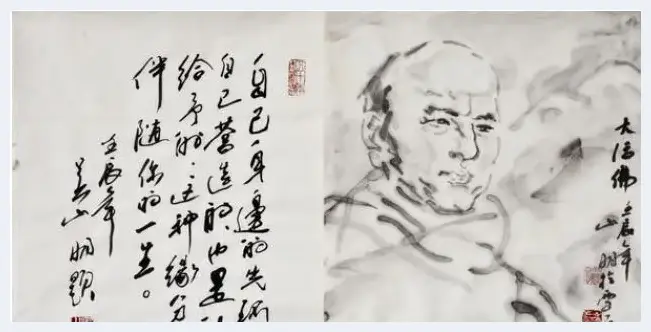

大活佛

让我们再回到艺术吧。弟以为,任何一个独特见解的教学体系,总与这位教授独特的艺术风神有关,在相当程度上是其艺术实践的总结,所以任何教学体系的生命力、说服力又赖于他本人艺术上达到的高度。江南的潘天寿、林风眠是这样,北京的蒋兆和、叶浅予、李可染亦如是。我们这一辈人里,能令人信服者亦不少,老兄即其一。我从你的作品里体会你的主张,也从你的文章里领悟你的画意——你的简笔水墨人物画确达到了相当高度,而且以其独特风神有别于古今前贤和左邻右舍,在中国现代人物画史上是一位戛戛独造者,像你这样的画家若没有自己独特的见解是不可能的。

就作品而言,冯(远)、王(义淼)二位的评论颇详,依弟之见,给我印象最深的,是墨色的纯化及线意的发挥。中国自文人画兴,色即无功,是水墨至上、淡雅为上的天下,在花鸟画里更有一种,“写意而设色者具难能”的说法。晚清文人画尤其现代简笔花鸟画就翻这个案,吴昌硕、齐白石、潘天寿无不靠色彩的视觉冲击力以摆脱古代文人画的旧面;融合中西的徐悲鸿是曾主张彩墨画并以设色者具多的;林风眠更将色彩提到第一造形语言的位置,连西画的补色观念也是引进来的;在现代人物画家中惟蒋兆和纯水墨者具多,但五十年代以后除了纯肖像画外其余也无不设色了,所以,我说你的纯用水墨为一大特色,谓借古开今。

渔鹰

其二,便是独特的线意。正如兄所论,无论工笔还是简笔都是以线为造形基础,但现代人物画因为受西画素描影响至深,既因此解决了人物画造形不准的问题,加强了人物形象的真实感和体量感,也因之弱化了中国画笔墨自身的魅力,尤其弱化了线意的独立品格。所以,我以为兄独钟于“意笔线描”的线意,讲究笔性、笔力、笔势、笔趣、笔意,而且有那么多宿墨的、屋漏痕般的味道,那么多笔断意连、笔不到意到的妙处,这不正是借古开今的独特之处吗?也许我们这一辈人已经渐渐地老化,也许我们这一代人还容易接受传统中国画的美学,自然而然地成为衔接传统与现代的中界。我们已无力去充当什么前卫,我们只该在独属于我们自己的时空里尽到自己的心力,在中界的领域里创造自己的艺术世界。

我在爬格之余也弄弄笔墨,时常不甘心自己的保守,但我们的思维已经决定了自己的艺术样式,只要在品格上像老兄所作的那样赋予它较高的层位,就已经完成了我们所胜任的使命,至于老年人说什么,青年人说什么,可闻可补,是没有必要复古,也没有必要去追风了。大约十年前,我写一篇短文,题为《广阔的中间地带》,我以为在极端的传统与现代,在极端的写实与抽象之间,正是绘画性以发挥、得以升华的空间,你的人物画已经证实了这一点。

山明兄,看了你的大作使我想到的另一点——作为学院派的中年画家所可能遇到的学院派的优长与限制——依我这个学院以外的人看来,学院派长于艺术思维的严谨性、系统性,长于艺术技巧的完整性和精深考究,但一般来讲,又容易陷入艺术技巧是否完美的诱惑,有意无意中疏忽艺术内面的深度和对现实生活的敏感。也就是说,对艺术语言的极度个性化、技巧化的热恋和学术性的高度负责,又潜伏着脱离内美这一轴心的驱动而迷醉于形式技巧的风险,使艺术家语言个性化的塑造和内美的多面深入开掘之间形成悖论。

我注意到,当你塑造《微笑》中的老汉和《马鞍上》的老汉时,前者运用了屋漏痕般的圆弧状宿墨线,后者运用了圆中有方的生涩的指墨线,分别恰到好处地表现了不同的情绪:当你表现《瑞丽江少女》和《奶茶香》中的老婆婆时,前者那若断似连的湿线与少女明净的心,后者枯笔皴擦与老人饱经风霜的身世分别是那样谐和;当你塑造《金冬心画像》和《黄宾虹画像》时,前者的潇散和高逸,后者的丰富与充实是那样鲜明地以不同的笔墨表现了你对不同人物的把握……这许多例子都说明你是非常注意艺术内美和外美的一致性的,当你以不同的笔墨形式塑造不同个性的人物时,那外在的笔墨也同时是属于人物的内在魂灵了,说明你确曾注意我刚刚说过的一般学院派教授们过分迷恋技巧的问题。

刘曦林,中国美术馆研究馆员、中国美协理论委员会副主任、《美术》编委,中国国家画院研究院副院长。

1942年生,山东临邑人。早年就读于山东艺专(现山东艺术学院)。后于新疆《喀什日报》任美术编辑;1978年考取中央美术学院美术史系硕士研究生;1981年起,于中国美术馆从事美术史论研究、书画创作,曾任研究部主任,为研究馆员。兼任中国美术家协会理论委员会副主任,中国画学会创会常务理事,《美术》编委,北京市文史馆馆员,中央文史馆书画院理论委员会委员,中国国家画院研究院副院长,荣宝斋画院刘曦林中国画理论与实践研究工作室导师,中国美协蒋兆和艺术研究会副会长。中央美术学院特邀研究员、山东艺术学院特邀教授。

黄宾虹先生

但是,你在编选画册的时候有些作品过分相近地使用了你习以为常的孤状宿墨湿线了,既因此突现了你的个性风神,但一定程度的技巧相近又弱化了你笔下人物之间的个性差异。我总以为对象的差异性会带来形式的差异,哪怕用同一种宿墨湿线,也因对象的差异和你的主观情绪的差异,不致使任何两件作品雷同。我知道你为了寻找属于自己的语言,是通过长时间一系列作品的重复实验获得的,这一系列作品会因语言的趋同将难以避免,但我希望这语言问题一旦相对稳定,是否在保持个人独特语言体系的前提下增加些变化,是否在“从于心”而不是“从于语言”的情况下一定程度地忘记语言——因为形式美只具有相对的独立性,艺术的目的不完全是技巧,最高的技巧是无技巧。

一般学院派艺术家的技巧是令人叹服的,但学院派艺术家也很可能过分迷恋于技巧,但技巧过分地“跳”出来的时候,是否会弱化和分散“心”或者“内美”的表现。这中间有得失,有悖论,我相信你遇到过这个问题,而且像我前边所举的那几组例子那样你已经解决过这个问题,我只是希望解决得更好而已。

苗婆

还有一个问题是拓展画材的问题。我知道画家们为什么那么热衷于描绘藏族人、维吾尔族人,他们特异的形象和气质确令人激动。但许多画家为此不愿意画汉族人,不愿意画城市生活中的现代人了,使得人物画相对地疏远了现实生活,相对地不那么打动人心了,这也是学院派艺术家以教学为中心时较易疏忽的课题。我的另外两个朋友周思聪和卢沉先生,这个问题处理得比较好,当周思聪从《人民和总理》相继转入《矿工图》组画和彝女系列时,当卢沉将古代文人、现代市民、《清明》之类的城市现代生活心象交叉时,他们为了表达新的感受不断地变化着自己的形式、语言,不得不去寻找表现新的情感的新的技巧,艺术家的内心世界也显得丰富和博大一些。

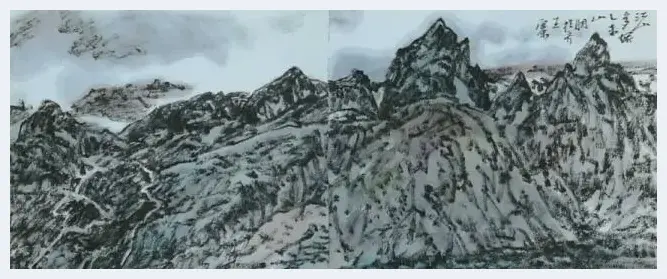

就像你画《草原无垠》那遐想中的藏族小姑娘,画《山雨欲来图》那幻化的意境所展现的变化语言、变换思维的才能那样,在你那过早的满头华发笼罩的大脑里,还潜在着许多的艺术能量,我只是希望你这座大山将你那宝蕴的艺术岩浆更痛快地喷发出来。

王义淼的文里引用了你一段话:人到中年,火气减了,近来作画喜自然,喜欢含蓄与深沉起来,并且一旦认定了自己的路便想固执地走下去。读了这段话,我理解你,咱们这个年龄和并不一定太顺的环境造就了一些不得不如此的人生哲学,这人生哲学又自然地化成了艺术哲学,对人生思味多于对现实的参与,柔退静逸之心多于刚健奋发之情,从整个人物画的现状,从你自己的情况来看,如果你属于内倾型的个性,如果不想像毕加索、齐白石那样感奋九十老几,依旧遵循你的“自然”“含蓄”“深沉”“固执”的哲学,也依然很好。这封长信权作神聊可也。

![刘玉来:国画画品简述[图文] 刘玉来:国画画品简述[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3mdnc5awezx.webp)

![元代瓷器墨书所反映的称谓文化(提)[图文] 元代瓷器墨书所反映的称谓文化(提)[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lnozr1qxpfe.webp)

![发展中的“传统”[图文] 发展中的“传统”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bllg3tb2kpf.webp)

![不敢忘却的初心-记军旅画家魏三军[图文] 不敢忘却的初心-记军旅画家魏三军[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zkqall4as4q.webp)

![清代花鸟画名家薛怀《芦雁图》[图文] 清代花鸟画名家薛怀《芦雁图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wll432tad50.webp)

![消失的留言簿 一种文化的渐行渐远[图文] 消失的留言簿 一种文化的渐行渐远[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ydka50qsppp.webp)

![文章:把观众伺候好是第一位的[图文] 文章:把观众伺候好是第一位的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i0yp3043tlr.webp)

![由“双眼视差”引发的现代艺术革新技法[图文] 由“双眼视差”引发的现代艺术革新技法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/huqzxhw10bp.webp)

![李人毅《中国当代画家研究 • 花鸟卷》之李正安:文化传承者的金色年华[图文] 李人毅《中国当代画家研究 • 花鸟卷》之李正安:文化传承者的金色年华[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4agija4kg3k.webp)

![第八届“鸿儒杯”海峡两岸书画大赛金奖虞展作品赏析[图文] 第八届“鸿儒杯”海峡两岸书画大赛金奖虞展作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1oxzq4nqpxa.webp)

![游于艺——著名画家李桃修的绘画艺术[图文] 游于艺——著名画家李桃修的绘画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dxmhnnu4k4s.webp)

![相辅相承的艺术与游戏[图文] 相辅相承的艺术与游戏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y4yobska5cy.webp)

![蒙德里安:非具象绘画的创始者,其作品如何?[图文] 蒙德里安:非具象绘画的创始者,其作品如何?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wmmgs5yv1yh.webp)

![我国艺术品市场三大融合趋势[图文] 我国艺术品市场三大融合趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/12giimmqtaw.webp)

![崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文] 崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x4mhciphhag.webp)

![陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文] 陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gmnliuebg3w.webp)

![吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文] 吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/palrhbdkqzl.webp)

![海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文] 海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kpzow4tmkwk.webp)

![传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文] 传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/urmpgnrsnvp.webp)

![茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文] 茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtgz5eclvv1.webp)