一、参加过许多次画展的学术研讨会,听腻了理论家从形而上的高度洋洋洒洒的分析,但在最近一次突然听到有画家关于画画的事是越说越糊涂,闭上嘴,只须在画布上“糊辘”过来“糊辘”过去的“糊辘”说(“糊辘”大约是东北方言)。颇有同感!这两天心里不时就想起了“糊辘”说,他的意思无非是说对画画来讲说什么都没用,画画只须甩开膀子在画布上折腾。

我记得贾克梅蒂也说过类似的大实话:“我时常限制我自己创作一些作品,而不假思索他们代表什么意思,而每当我企图运用意识去理解图画或一件雕塑的时候,经常是失败的。”他认为他最好的作品,都是在长时间工作后,累得心智都不听指挥时做出来的,即“失控”时所得。又记得多年前谷文达先生从美国回来,在西安做了一组作品,他选了当地的青石来凿碑,在碑的两面镌刻上唐诗宋词,只是这诗词先从汉文译成英文,然后再将英文音译成汉文,虽仍是首诗,但可想而知经过这一回合的翻译,最初的诗文已完全被折腾成另一首诗,一首意思完全不同的诗文!据说谷文达先生后来将这些两面凿刻着不同语言诗文的石碑从西安运到了纽约展出。看来每一种语言都有各自完全不同的系统,相互的翻译环节中误读是时常发生的,甚或会完全风马牛不相及,这挺像我们今天的许多艺术理论研讨会。

贾克梅蒂作品

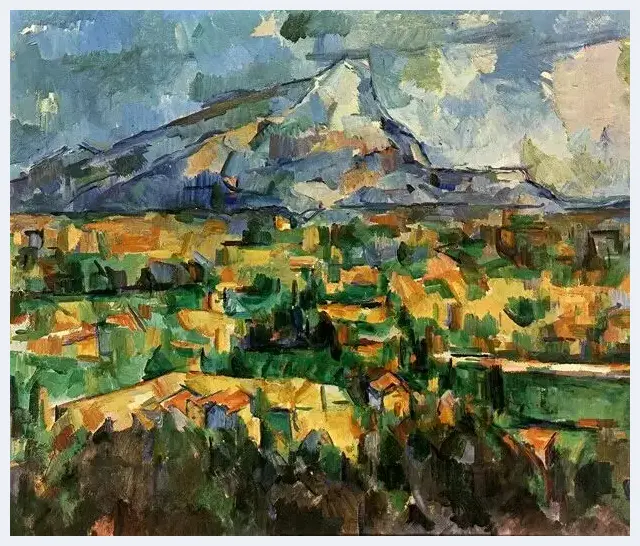

二、绘画对于画家到底意味着什么?对于塞尚老先生来讲,他不以再现自然为目标而追求“与自然并行不悖”,贡布里希谈塞尚“他不打算通过透视制造错觉” 。无疑塞尚的兴趣和他“为构成而构成”的目标与他同时代的许多画家完全不一样。他不满足于“再现”而努力于“表达”。他穷尽一生探究世界得以显现物之为物的原因,而根本无意于物本身。

塞尚作品

中国油画界的前辈吴大羽先生曾说:“画需要的是领悟,不是画笔上的技巧,不要去画物的外形,需要的是超脱”,这和中国文人画的审美追求完全一致,苏轼说:“君子可以寓意于物,而不可以留意于物。”联想又一位油画前辈赵无极先生八十年代在国美讲学时反复强调的绘画要“呼吸”,我以为他们所讲的应该是一个东西。

赵无极作品

赵无极作品

对理论家的所言画家许多时候其实是不以为然的,甚至压根就没往心里去,你说你的我画我的!有时又一想这也难怪,两种完全不同的语言体系根本就不在一个频道上,有时画家也试图述说,但常常辞不达意越说越糊涂,终于人们发现往往那无法用语言表达的部分恰恰是视觉艺术中最有价值的部分。

三、让绘画回到绘画本身,首先须弄清楚二维平面空间可能是绘画唯一不与其他艺术共享的条件,那么换句话说让“平面”回到“平面”,也许是使绘画通往更为自由表达的唯一途径。民间艺术中的剪纸、皮影以及原始人最初的岩画在视觉上鲜明强烈的感染力应该可以对我们有所启示。正象弗兰克·路布德尔所说:“绘画的目的是超越语言所不及”,绘画即是将所表达的意识在二维平面上展开,也是将视觉的感性的思维表达进行平面图像化的转述。

今天稍微读过几本艺术哲学的人都会认为艺术创作中最重要的并不是“技法”、“形式”,尤其是当代艺术对“观念”的推崇,更使人们质疑以往国内美术院校里将绘画基础训练的大量时间花费在学习将三维空间画到二维画面上的训练方式。但看一下西方艺术教育中以艺术史的框架为切入点,强调创造性思维的同时使学生过分重视对作品的解说,他们在授课中的主要方式是讨论,这样的好处虽是显而易见的,但正象央美徐冰先生谈到此问题时曾说过的“这里面有个非常大的悖论,即视觉艺术最有价值的部分是不能用语言代替的,正因为有些事情用语言永远不能解说,所以才有艺术”。

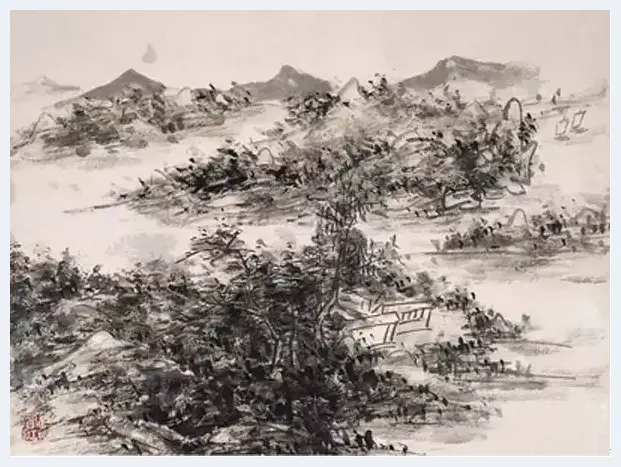

四、若一味揪着“不可言传”,似乎这绘画就完全不能说了,那倒也未必,因为这句话终究还有另一半“只可意会”, “意会”给我们开了另一扇心灵之窗。有“意”无“意”无疑是艺术品格高下的分水岭,中国文人画最强调写意,倪瓒的“以写胸中逸气”和黄宾虹的“写自然之性,亦写吾人之心”都是对写意精神的

黄宾虹作品

推崇,既是写意就不拘于表面而转向内心的关注。写意不是风格,不是样式,更不是大笔一挥的潦草!写意直指心灵,切入精神。写意不以能工巧匠自负,不沾沾自喜于“栩栩如生”,如此也就进入了“不可言传”之境。

——韩宝生

2015年11月随笔于西安美院

![如何打破艺术与生活的界限[图文] 如何打破艺术与生活的界限[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fgdfkxhkuuf.webp)

![高名潞:中国艺术家需要慢下来 做些原创的东西[图文] 高名潞:中国艺术家需要慢下来 做些原创的东西[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k0p4kynrmjw.webp)

![刘玉来:说说老干部体书法[图文] 刘玉来:说说老干部体书法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fjlq1gtmehw.webp)

![澄澈纤弱的精美玻璃雕塑赏析[图文] 澄澈纤弱的精美玻璃雕塑赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/frqkz2rzeio.webp)

![南红坐上价格直升机 绿松石搭上顺风车[图文] 南红坐上价格直升机 绿松石搭上顺风车[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lh3oagt0ejh.webp)

![对怀斯家族来说:绘画就像呼吸[图文] 对怀斯家族来说:绘画就像呼吸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kild34bs2df.webp)

![达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文] 达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3g1qlfyd2n.webp)

![杭法基:“伪现代”艺术的反省与再思考[图文] 杭法基:“伪现代”艺术的反省与再思考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1cabu0tiyqa.webp)

![“党旗飘飘喜迎建国70周年”尹天石艺术欣赏[图文] “党旗飘飘喜迎建国70周年”尹天石艺术欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uqspzdz4pbu.webp)

![翠西艾敏睡没睡过《我的床》已不是问题[图文] 翠西艾敏睡没睡过《我的床》已不是问题[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/myg4hkpvr3m.webp)

![以深刻的思想性标识时代[图文] 以深刻的思想性标识时代[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5zdwzh4rsey.webp)

![谢稚柳:富于诗意的画作[图文] 谢稚柳:富于诗意的画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cm103spestu.webp)

![苏州第四套人民币收藏市场身价暴涨 价值破千[图文] 苏州第四套人民币收藏市场身价暴涨 价值破千[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l44sg4uto5e.webp)

![为什么考古学界称其为“三个半教授”[图文] 为什么考古学界称其为“三个半教授”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bqjgsf51y3p.webp)

![髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文] 髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/npr2y2ly5eu.webp)

![如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文] 如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/404yciipfmm.webp)

![世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文] 世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x2c2dvlr4mw.webp)

![盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文] 盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/22rnfnodthg.webp)

![道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文] 道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wi1dpse0q3p.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)

![六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文] 六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwrm55x4hsq.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)