由于交通的阻隔,流传在西藏的明清官窑瓷器长期为人们所忽视。自从《萨迦寺》一书披露萨迦寺收藏有2件全世界仅存的明宣德青花五彩莲池鸳鸯纹瓷器后,西藏的官窑瓷器收藏才引起大家的重视。笔者曾四度进藏,对于明确官窑瓷器在西藏的流传留下极其深刻的印象。西藏博物馆所收藏的明清官窑瓷器是其中的精品。

公元7世纪,松赞干布迎娶文成公主、吐蕃王朝与唐王朝“和亲”,此后西藏高原与中原地区之间的经济、文化联系就没有间断。公元13世纪,西藏正式归入中国元朝版图,从此以后,中国历代中央王朝对西藏地方一直有效地行使着主权。与此同时,随着汉藏交往频繁,双方在文化方面的影响和交融也愈加显着。在西藏,至今仍收藏着一些与历代中央王朝有关的文物,这些文物一方面以实物证明了西藏自元朝以来,就始终置于中国中央政府治理之下的历史事实;另一方面,文物本身也反映了西藏文化与中原文化的相互交融。本文仅就西藏博物馆收藏的明确时期景德镇官窑瓷器的来源试加考证和分析。

由于交通的阻隔,流传在西藏的明清官窑瓷器长期为人们所忽视。自从《萨迦寺》(文物出版社1985年7月版)一书披露萨迦寺收藏有2件全世界仅存的明宣德青花五彩莲池鸳鸯纹瓷器后,西藏的官窑瓷器收藏才引起大家的重视。笔者曾四度进藏,对于明确官窑瓷器在西藏的流传留下极其深刻的印象。西藏博物馆所收藏的明清官窑瓷器是其中的精品。

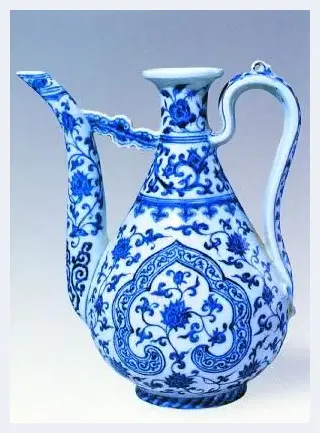

明永乐青花莲花纹执壶

明代中央政府

对西藏地方的赏赐

洪武时期

景德镇自元代起逐步成为中国瓷业最重要的产地。但是元末明初的战争,使得景德镇所在的江西鄱阳湖地区备受兵燹之灾,景德镇制瓷业基本上被破坏殆尽。因此,洪武年间景德镇制瓷业尚处在恢复之中,生产的瓷器数量有限(详见拙作“明初景德镇瓷业初步研究”,载《上海博物馆集刊》第7辑,上海书画出版社1996年9月),能传世至今者就更为罕见了。

明朝建立伊始,中央政府即继承元朝在西藏的统治。洪武二年(1369),朝廷首次派遣管理赴藏“持诏谕吐蕃”(《明实录·太祖实录》卷42),告知中央政府的更迭,藏区先后归附。至洪武六年(1373)二月,明朝政府建立朵甘(今甘、青、川三省藏族地区)、乌思藏卫指挥司,完成了对西藏和其他藏族地区的政权设置。在这期间和以后,中央政府和西藏地方的往来一直没有间断。据不完全统计,洪武一朝35年中,中央王朝和西藏地方的官员、使者往来见于记载的就有46次(据《明史》、《明实录·太祖实录》等史料统计)。据记载,在双方频繁的往来中,朝廷对西藏的赏赐除了与封任有关的官印、诏书、牌符之外,主要是钱物、钞锭、白金、白银、彩币以及各种纺织品、衣物、靴帽、茶叶等。

自唐代起,中国瓷器就举世瞩目,成为贸易的重要产品之一。虽然明洪武时期景德镇瓷器生产尚在恢复之中,但元代以来的制瓷传统和基础尚存,瓷器制作工艺在全国独树一帜。鉴于中国的制瓷传统,洪武九年起“自是赐予……多用瓷器铁釜”(《明实录·太祖实录》卷105),因此朝廷有向臣服于明王朝的邻国和属下赏赐瓷器的作法。如洪武十六年(1383)八月,朝廷“遣使赐占城(今越南中南部)、暹罗(今泰国)、真腊(今柬埔寨)国王织金文绮各三十二匹,瓷器一万九千事”(《明实录·太祖实录》卷156),数量不可谓不多。文献中虽然未见有关向西藏赏赐瓷器的记载,但通过双方的使者将瓷器带往西藏则是十分自然的。

西藏博物馆展出的一件景德镇窑釉里红缠枝牡丹纹执壶,是洪武釉里红瓷器的典型代表。该壶呈玉壶春样式,长流、曲柄,口上有宝珠纽盖,盖与柄以银链相连。整器满绘釉里红花纹,盖上饰以覆莲瓣和蔓草边饰,器物自口部至足部依次为蕉叶、蔓草、缠枝菊花、如意云肩、缠枝牡丹、仰莲瓣和蔓草边饰等花纹;长流与曲柄均饰以缠枝灵芝。洪武时期,虽然釉里红瓷器得到较大发展(详见拙作“明洪武朝景德镇瓷器研究”,载吴浩坤、陈克伦主编《文博研究丛刊》,上海古籍出版社1992年3月),但如这件执壶这般完好,且器盖、银链均完整保存的也是存世所仅见,因此十分珍贵。这件瓷器在西藏发现,反映了明初中央政府对西藏事务的重视。从这件执壶的保存情况来看,基本上可以排除后世传入西藏的可能性。

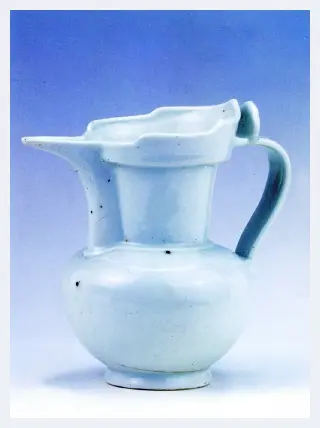

明永乐锥刻缠枝花纹僧帽壶

永乐、宣德时期

明成祖即位以后,为强化对西藏的统治,十分重视加强与西藏上层僧俗的联系。永乐四年(1406)及以后六七年间,明朝中央在西藏地区册封了4个地方政教首领为王,其中阐化、阐教二王在前藏,辅教王在后藏,护教王在今昌都地区。与此同时,明成祖还先后分封藏传佛教噶玛噶举派活佛哈立麻(即却贝桑波)为“大宝法王”(《明实录·太祖实录》卷65),萨迦派活佛昆泽思巴为“大乘法王”(《明实录·太祖实录》卷140),并遣使召请格鲁派创始人宗喀巴大师进京(由释迦也失代表宗喀巴前往)(《明实录·太祖实录》卷159)。通过这些提高政教首领和教派领袖权势和地位的措施,以加强中央王朝对西藏地方的统辖。

明成祖笃信佛法,十分崇敬藏传佛教。在即位之初,就遣使带着厚礼“往乌思藏征尚师哈立麻”,请他来为“……皇考太皇帝……皇妣高皇……修成解脱议轨”(详见西藏档案馆藏“永乐元年二月十八日邀请哈立麻诏”)。哈立麻抵京后,在其驻地灵谷寺内建普度大斋,大修佛事,为明太祖及皇后荐福。又受命去五台山建大斋,为成祖刚故去的皇后荐福(《明实录·太祖实录》卷69)。

鉴于明成祖重视西藏地方事务并笃信藏传佛教,因此他历年对乌思藏的颁赠也十分慷慨、丰厚。查阅文献中有关永乐年间明成祖对乌思藏的颁赠礼单,其中有瓷器的主要有以下几次:

1.永乐六年(1408)正月初一,成祖赏赐大宝法王的礼物中有“……白瓷八吉祥茶瓶三个,银索全;白瓷茶钟九个,红油斜皮骰手全,五龙五个,双龙四个……”。(详见西藏档案馆藏“致如来大宝法王书及赏单”。)

2.永乐六年,明朝中央派遣使者赴藏延请格鲁派创始者宗喀巴大师进京时,曾携带许多礼物,其中有“瓷杯一对”。【《宗喀巴复明成祖书》,载《西藏地方是中国不可分割的一部分》(史料选辑),西藏人民出版社,拉萨,1986年版134页。】

3.永乐十一年(1413),大乘法王为成祖“传授灌顶和经咒加持、教戒、随许等诸多佛法,……此后皇帝……还赐给了供器……茶器……等物品……不计其数”。【明钦阿夏美着《萨迦世系史》(陈庆英译),西藏人民出版社,拉萨,1989年版238页。】

从上述“茶瓶”、“茶钟”的记载看,这里的所谓“茶器”很可能是瓷器。

明永乐印花龙纹高足碗

记载中所提到的瓷器大都可以在西藏文物中得到印证。“白磁八吉祥花瓶”有“银索”,说明有盖,有盖而用于盛茶的瓶,应该就是指西藏传世较多的白釉刻花僧帽壶。僧帽壶原是流行于藏区的一种盛放酥油茶或青稞酒的金属器具。景德镇窑自元代开始制作瓷质的僧帽壶,这应是为赏赐而专门生产的。西藏博物馆收藏的永乐白釉刻花缠枝莲纹带盖僧帽壶应该就是当时永乐皇帝赏赐大宝法王的礼物。

“白瓷茶钟”应是茶具,其外表饰有龙纹,与西藏博物馆收藏的“永乐白釉刻花龙纹高足碗”一致。一些器物还有原配的外套,这在西藏文物中并不是个别现象。

西藏博物馆收藏的永乐青花开光莲花纹执壶,器身的主题花纹是缠枝蕃莲,腹部有如意形开光,肩部为一周缠枝忍冬,口沿下饰有牡丹。缠枝蕃莲作为莲花的图案式花纹,在景德镇瓷器上进行装饰始于元代青花。而在13世纪或以前的西藏唐卡上,缠枝蕃莲经常作为边饰出现。蕃莲在瓷器装饰上流行的原因除了它有较强的装饰效果之外,其宗教因素不可忽视。莲花座佛教中的特殊意味以及蕃莲图案在藏传佛教中的普遍使用,说明它在景德镇官窑瓷器上的出现乃至流行,是西藏文化对中原文化的影响和融合的结果。

1426年宣宗即位以后,也推行积极的西藏政策。宣德九年(1434)年六月册封释迦也失为“大慈法王”。与此同时,政府还大力推进西藏地方的朝贡。朝贡的物品主要是当地的土特产,而朝廷给予的赏赐则甚为丰厚,其价值往往是贡品的数倍乃至百倍。朝廷的赏赐以各种丝织品、衣服、茶叶以及黄金、白银、钞、币为主,也有瓷器。

宣德年间的文献中不见明确对西藏赏赐瓷器的记载,但是在流传于西藏地区的宣德官窑瓷中不难发现,一些器物是为赏赐给西藏地区而专门生产的。着名的如萨迦寺收藏的明宣德青花五彩莲池鸳鸯纹碗和高足碗,其口沿内侧均有一周藏文吉祥经。西藏博物馆收藏的宣德瓷器中也有以藏文为装饰的,如青花莲托八宝纹藏文僧帽壶、青花莲托八宝纹藏文高足碗、青花藏文高足碗等等。藏文的内容也以吉祥经为主,而且僧帽壶、高足碗都是西藏地区的传统造型,八宝也是藏传佛教的纹饰,因此它们应该都是朝廷命景德镇御器厂专门为赏赐西藏而生产的。

正统——万历时期

明宣德之后,关于中央王朝和西藏地方交往的记录屡见于各类历史文献,据不完全统计,自正统朝到天顺朝的29年(1436-1464)中,仅见于《明实录》记载的西藏遣使朝贡以及朝廷赏赐就有63次之多,人数从“正统间番僧入贡不过三四十人”发展到“天顺间遂至二三千人”。以至于成化元年,宪宗“敕谕阐化王曰:……今后仍照洪武旧例,三年一贡,自成化三年为始。所遣之人……不许过多”(《明实录·宪宗实录》卷2)。纵览正统以后的明代文献,基本不见中央王朝赏赐瓷器的明确记载。但是自永乐、宣德以后,中央对于西藏的赏赐的品种已经逐步形成惯例,文献上也是永乐、宣德记载较详,而正统以后记载比较简略,通常以“赐宴并钞币等物如例”加以省略。

西藏地区收藏的明代官窑瓷器中,不见正统、景泰、天顺朝的产品,这与当时由于政局动荡,景德镇御器厂的官窑瓷器生产基本处于停滞状态有关,内地也基本不见三朝的官窑瓷器。

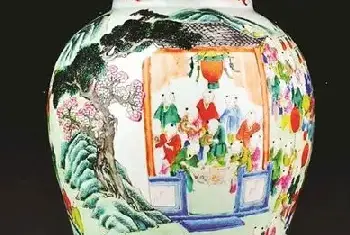

成化、弘治年间,朝廷几番下令景德镇减烧或停烧御用瓷器,因此,这个时期的官窑瓷器流传至今者稀少,但质量很高。西藏博物馆收藏的成化青花缠枝花卉纹碗,不但胎、釉极为精美,而且器物里外都有花纹装饰,是成化官窑青花中的绝佳品。

正德、嘉靖、万历时期,是景德镇御器厂生产比较繁荣之时,因此流传至西藏地区的数量也比以前要多。西周博物馆收藏的这一时期的官窑瓷器,基本上反映了当时的情况。

清代中央政府

对西藏地方的赏赐

入清以后,清王朝与西藏地方的关系以及对西藏地方的治理达到了前所未有的水平。清政府通过支持黄教,对达赖、班禅等宗教上层人士的册封以及“金瓶掣签”制度的建立,将西藏的宗教事务牢牢掌握在自己手里;通过在西藏设立驻藏大臣衙门,使西藏政务由中央王朝派人直接管理。清代初年,为了西藏的安定,清王朝曾多次出兵西藏,清除了不安定因素,反对外来侵略。可以说,清王朝对西藏地区二百多年的统治是有史以来最有效、最彻底和最完全的。

自顺治朝以降,清王朝历代皇帝都十分重视西藏事务,而且均笃信黄教,中央王朝与西藏地方的交往十分频繁。有清一代近三百年,清王朝共册封了五世至十三世等9位达赖喇嘛和五世至九世等5位班禅。其中五世达赖、六世班禅和十三世达赖受中央王朝的邀请,先后于顺治九年(1652)、乾隆四十五年(1780)和光绪三十四年(1908)到达北京和承德。特别是乾隆四十五年为准备六世班禅的承德之行,朝廷在承德避暑山庄仿日喀则扎什伦布寺的建筑形式建造了热河扎什伦布寺(须弥福寿之庙),作为班禅大师的驻锡之地。同时在香山静宜园(皇家园林)建宗镜大昭寺,修整安定门外西黄寺(顺治时曾作为五世达赖喇嘛的驻地),以便六世班禅来京冬夏时节分住。对于西藏之重视由此可见一斑。

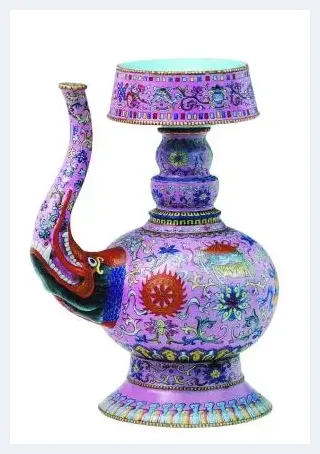

清乾隆粉地粉彩八宝纹贲巴壶

清王朝对于西藏的赏赐,在文献中多有记载,其中最常见的为金银器、玛瑙、雕辔、各种兽皮、茶叶等等。乾隆四十五年(1780)六世班禅赴承德朝觐时,朝廷对班禅的赏赐中包括瓷器的部分罗列如下:

1.乾隆四十五年(1780)正月初四,六世班禅赴京途中暂歇青海塔尔寺,乾隆遣使“赐尔……珐琅玻璃瓷器六对,瓷瓶一只……又施恩赏(随员商卓特巴)……珐琅玻璃瓷器二对……”。(“敕谕班禅同庆元旦赏赐礼物”,见中国第一历史档案馆藏军机处满文班禅明发档。)

2.乾隆四十五年(1780)七月二十一,乾隆皇帝在承德首次会见班禅时赏赐班禅“……金座磁把碗一件……瓷碗十件、瓷盘十件、瓷瓶十件……(商卓特巴等人)每人……瓷碗四件……瓷盘四件……”(“乾隆帝首次于依清旷殿会见班禅赏单”,见中国第一历史档案馆藏军机处满文班禅档。)

3.乾隆四十五年(1780)七月二十四日,初次筵宴。给班禅额尔德尼之徒弟十五人的赏品中均有“瓷器四件”。另外,“八月初七日,班禅额尔德尼之徒弟仲巴呼图克图第十五人进丹书克”,乾隆帝赏给他们礼品中也各有“瓷器四件”。(“乾隆帝初宴班禅及其徒弟并赏单”,见中国第一历史档案馆藏军机处满文班禅档。)

将官窑瓷器作为给西藏的最高赏赐之一,这是明代以来的传统。但是清代的情况与明代有所不同:一方面,我们从清代官窑瓷器中常见诸如“贲巴瓶”、“多穆壶”、“僧帽壶”、“酥油灯”等具有西藏特点的器物中不难看出清王朝对于黄教的信仰以及渗透到日常生活的各个方面,因为这些具有西藏地方特色的器物不再如明代那样专门用来赏赐,而大部分是供朝廷御用;另一方面,随着与内地的往来日益频繁,一些内地的日用瓷器也逐渐适用于西藏地区,我们从流传在西藏地区的明清官窑瓷器中清代品种远远丰富于明代而得到证明。西藏博物馆收藏的清代官窑瓷器质量优良、品种多样,既有多穆壶、酥油灯等西藏传统器形,更多的则是内地式样的日用瓷和陈设瓷,这也反映了清代中央王朝与西藏地方文化的交往和密不可分的历史。

![比利时华人吴培的“文物回归梦”[图文] 比利时华人吴培的“文物回归梦”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vfhitxeqine.webp)

![中国浙东越窑青瓷博物馆馆藏古瓷文物欣赏[图文] 中国浙东越窑青瓷博物馆馆藏古瓷文物欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sii10xk0eo4.webp)

![再过两三年 潮州朱泥壶会有个爆发期[图文] 再过两三年 潮州朱泥壶会有个爆发期[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x5t0qutnfgy.webp)

![瓷器:从南北宗论到浅绛彩与新彩[图文] 瓷器:从南北宗论到浅绛彩与新彩[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0irz52hcn3o.webp)

![陶瓷艺术:陶瓷的破坏者[图文] 陶瓷艺术:陶瓷的破坏者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5ud4tul0umd.webp)

![陶瓷收藏件:故宫里的养眼瓷器们[图文] 陶瓷收藏件:故宫里的养眼瓷器们[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lqqah2ed3pn.webp)

![清道光红彩绳纹状元红酒坛[图文] 清道光红彩绳纹状元红酒坛[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1r2ampahqj0.webp)

![四川宋代窖藏文物展亮相深圳[图文] 四川宋代窖藏文物展亮相深圳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2vcsd1sq3px.webp)

![老窑瓷:各大博物馆藏宋代建盏 [图文] 老窑瓷:各大博物馆藏宋代建盏 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f4uoq3j0fqf.webp)

![谜团千年未解:哥窑遗址究竟在哪[图文] 谜团千年未解:哥窑遗址究竟在哪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xb2mbhqoj53.webp)

![定窑珍珠地划花枕赏析[图文] 定窑珍珠地划花枕赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jzsy5eqkhj5.webp)

![老窑瓷:吉州窑古陶瓷鉴别 [图文] 老窑瓷:吉州窑古陶瓷鉴别 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/umkvo50oryx.webp)

![好的民窯瓷器,越來越具有收藏價值了[图文] 好的民窯瓷器,越來越具有收藏價值了[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xqoic0vgdy5.webp)

![李宗文:浅析当代艺术品市场下的汝窑瓷器 [图文] 李宗文:浅析当代艺术品市场下的汝窑瓷器 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rc3rkowjuig.webp)

![从鱼鸭穿莲刻划花龙柄壶看定白瓷特征[图文] 从鱼鸭穿莲刻划花龙柄壶看定白瓷特征[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cvx5amlkx5f.webp)

![西夏瓷器的起源及历史地位 [图文] 西夏瓷器的起源及历史地位 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mjvccedna0z.webp)

![史上最坑爹的设计[图文] 史上最坑爹的设计[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vp4vq3akp5f.webp)

![餐桌上的艺术 Asprey全新餐具系列[图文] 餐桌上的艺术 Asprey全新餐具系列[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dfp4izc2pls.webp)

![那些藏在大英博物馆的“文房瓷器”! [图文] 那些藏在大英博物馆的“文房瓷器”! [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/em5jxxfdphw.webp)

![乾隆朝瓷器:乱花缤纷中的盛世图景 [图文] 乾隆朝瓷器:乱花缤纷中的盛世图景 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1ckblioargg.webp)

![赏明代广窑褐彩魁星像[图文] 赏明代广窑褐彩魁星像[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k0nxcwvrooc.webp)

![云状灯泡云设计:加拿大卡尔加里艺术家caitlind brown作品欣赏[图文] 云状灯泡云设计:加拿大卡尔加里艺术家caitlind brown作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3gcffajalez.webp)

![细腻逼真的人体彩绘作品欣赏[图文] 细腻逼真的人体彩绘作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s2uubi2zbku.webp)

![致远舰的身份“证”为何是英国瓷器?[图文] 致远舰的身份“证”为何是英国瓷器?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u00l3oukevn.webp)