| 中文名 | 御笔题画诗墨 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 御笔题画诗墨 |

| 时代 | |

| 门类 | 文房用品 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(故01276371-9/9) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

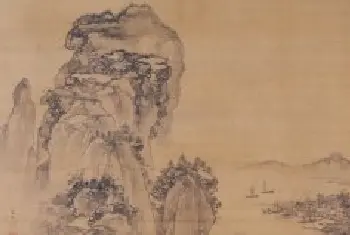

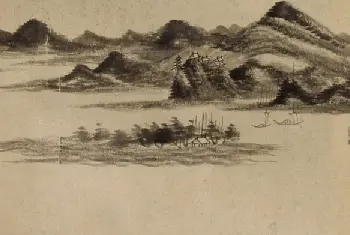

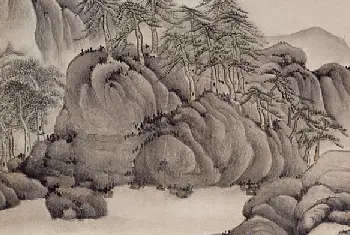

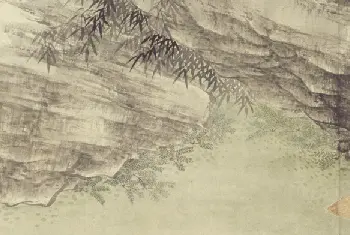

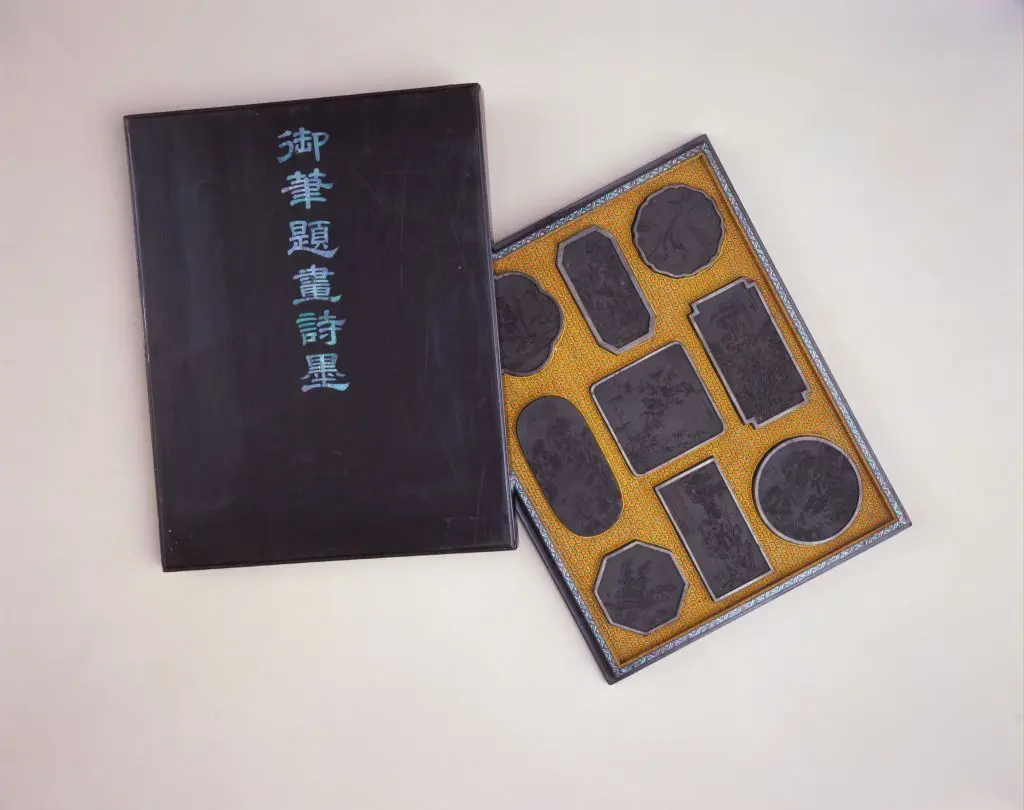

御笔题画诗墨❖图片

御笔题画诗墨

御笔题画诗墨

御笔题画诗墨❖简介

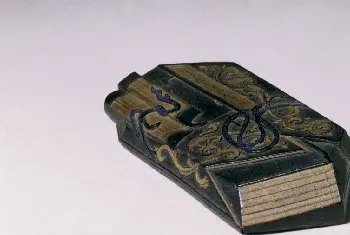

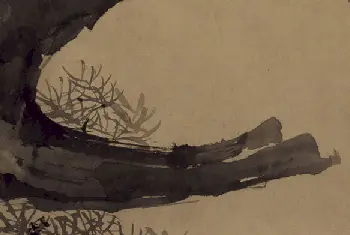

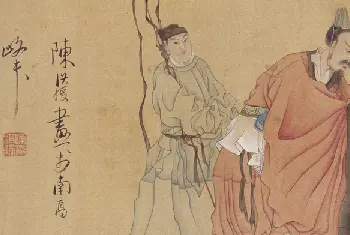

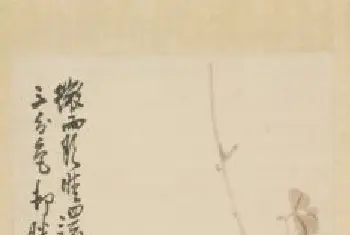

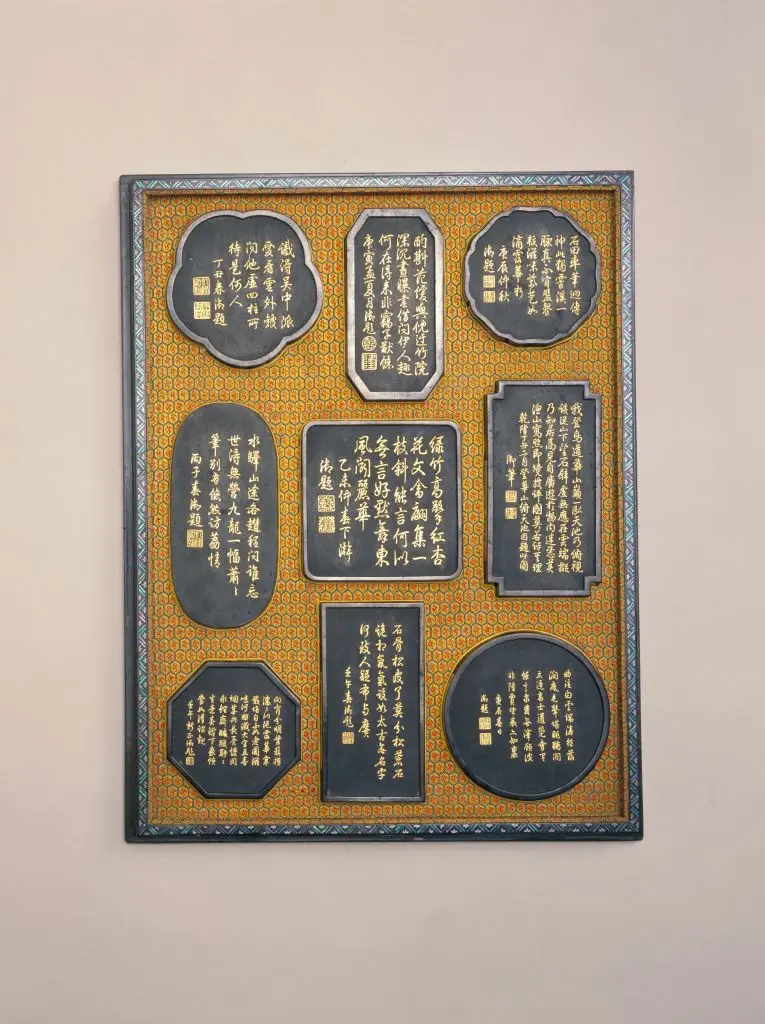

御笔题画诗墨,一套9笏,按从右至左、自上而下的顺序分别为:

沈周画茄菜诗墨,直径10.4厘米,厚1.5厘米;

吴历画山水诗墨,长15.8厘米,宽8.4厘米,厚1.4厘米;

王蒙画林壑云泉诗墨,直径12厘米,厚1.5厘米;

王蒙画竹趣图画诗墨,长14.1厘米,宽7.1厘米,厚1.5厘米;

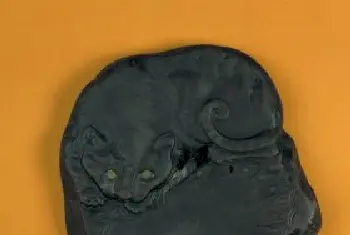

黄荃画花鸟诗墨,长11.8厘米,宽11.8厘米,厚1.5厘米;

文徵明画松石画诗墨,长14.6厘米,宽7.6厘米,厚1.4厘米;

王宠画山水诗墨,长16.5厘米,宽7.9厘米,厚1.4厘米;

王绂画山水画诗墨,长11.6厘米,厚1.5厘米;

方壶画叶菜图画诗墨,直径9.9厘米,厚1.5厘米。

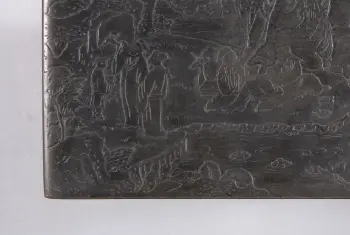

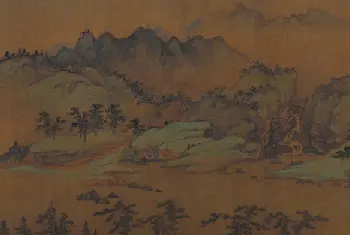

每笏正面为名画,背面是御题诗。墨的形状、大小各不相同,有花瓣形、长方形、圆形、正八边形等。其中年代最早的画是五代后蜀黄荃(903-965年)的《杏花文禽图》,又元末明初王蒙的两幅画《林壑云泉图》和《竹趣图》,其余的为元代方壶,明代王绂、沈周、文徵明、王宠,清代吴历的作品。乾隆帝的题诗或以诗论画,或借题发挥。题诗有五言、七言,有律诗、绝句。诗后分别钤以“乾隆”、“畿暇怡情”、“畿暇临池”、“得佳趣”、“乾隆宸翰”等印,均为乾隆帝之闲章。

乾隆皇帝对绘画兴趣浓厚,亦有一定的造诣。他收藏了大量中国历代名画,对其中的精品还赋诗以誌。这套墨的制作,是从弘历题诗的名画中精选出8位画家的9幅佳作,由雕墨家依照数尺长的画卷,微缩雕刻在几寸长的墨模上再制成墨,以纯熟的技艺表现出原画的意境。

此套墨质地优良,墨模雕刻精细,是套墨中的稀世珍品。

相关知识科普

沈周

沈周(1427—1509年),字启南,号石田,晚号白石翁,长洲(今江苏苏州)人。世代隐居吴门,父亲恒吉、伯父贞吉均善画。他早年承受家学,兼师杜琼,后博学宋元诸家,自成一格。一生布衣,优游林下,为人敦厚,笃于友谊,性情随和,胸襟磊落,是吴中众望所归的贤达长者。 绘画上擅长山水、花鸟,尤以山水著称,有粗、细两种面貌。早年主宗王蒙,上追董、巨,以细笔为主;40岁以后博取诸家,着意于黄公望,风格逐渐变粗,形成粗笔风貌;60岁后汲取吴镇画法,笔墨疏简苍劲,格调雄健宏阔。其成熟时期的山水,笔墨上既吸收了宋院体和明浙派的硬度和力感,又保留了元人的含蓄笔致,于苍中带秀,刚中见柔。构图造境方面,无论繁复或简略,都强调山川宏阔之“势”,一改元人空寂之境,又着意于朴实的“质”,于拙中藏巧。他开创了“吴派”画风,与文徵明、唐寅、仇英并称“明四家”。

吴历

吴历(1632—1718年),字渔山,号墨井道人、桃溪居士等,江苏常熟(今属江苏省)人。少年时遭遇明亡,信奉佛教,后转为信奉基督教。曾赴澳门,并受洗礼,教名西满·沙勿略(Simon ·Xareris),并学习西文。原计划去欧洲,因故未果,后回内地,在上海、嘉定、苏州一带传教,卒后葬于上海南门外耶稣会墓地。早年学画于王时敏、王鉴,后接触西方文化,这对其山水画风的形成有潜在影响。喜用干笔焦墨,笔墨细腻,注重画面的纵深感,并略微注意到透视法的运用。吴历以其独到的艺术风貌与“四王”、恽寿平并称“清初六大家”。据《竹人续录》等史料载,吴氏兼擅刻竹,风格缜密,深受嘉定派影响。

王蒙

王蒙(1308—1385年),字叔明,号黄鹤山樵、香光居士,吴兴(今浙江湖州)人。赵孟頫外孙。曾作过元朝小官,元末弃官归隐黄鹤山(今浙江余杭县临平镇)。入明,曾任泰安知州,后因胡惟庸案牵连被捕,死于狱中。工诗文书法,善画山水,为“元四家”之一。《明史》卷二八五有传。

文徵明

文徵明(1470—1559年),原名壁,字徵明,后以字行,改字徵仲,长洲(今江苏省苏州)人。家世武弁,自祖父起始以文显,父文林曾任温州永嘉知县。他幼习经籍诗文,喜爱书画,文师吴宽,书法学李应祯,绘画宗沈周。少时即享才名,与祝允明、唐寅、徐祯卿并称“吴中四才子”。然在科举道路上却很坎坷,从弘治乙卯(1495年)26岁到嘉靖壬午(1522年)53岁,十次应举均落第,直至54岁才受荐以贡生进京,待诏翰林院。三年中目睹官场腐败,一再乞归,57岁回归故里,潜心诗文书画。绘画兼善山水、兰竹、人物、花卉,尤精山水。早年师事沈周,后致力于赵孟頫、王蒙、吴镇三家,自成一格。画风呈粗、细两种面貌。绘画上与沈周共创“吴门画派”,又与沈周、唐寅、仇英并称“明四家”。书法上与祝允明、王宠并誉为“吴中三家”。 文徵明是继沈周之后的“吴门画派”和文坛的领袖,门人、弟子众多,对当时和后世影响巨大。

王宠

王宠(1494—1533年),字履仁,后字履吉,别号雅宜山人,吴(今江苏苏州)人。为邑诸生,累试不取,贡入太学。工诗文,精书法,风格婉丽遒逸,与祝允明、文徵明并称“吴中三家”。能山水,工篆刻。为唐寅姻亲,其子娶唐女,亦与文徵明交善。

王绂

王绂(1362—1416年),一作芾,又作黻,字孟端,后以字行,号友石生,又号九龙山人,江苏无锡人。洪武中,坐累戍朔州。永乐初,以善书供事文渊阁,官中书舍人。幼小聪明好学,学识渊博,性高介绝俗,精通书法,能诗善文,有《王舍人诗集》传世。善画山水墨竹,山水画有繁、简两种风格,繁笔线条较长,转折灵活,多用中锋,学王蒙、吴镇笔法。简笔则干笔、偏锋、皴擦并用,来自黄公望、倪瓒。画墨竹笔法灵活稳健,含有书法特点,多受文同影响。知名于明初画坛。于书法,动以古人自期。

方壶

方壶,中国古代传说中的三座神山之一,也称为“方丈”。《史记·秦始皇本纪》载:“齐人徐市等上书,言海中有三神山,名曰蓬莱、方丈、瀛洲,仙人居之。”又《封禅书》云:“自威、宣、燕昭,使人入海求蓬莱、方丈、瀛洲。此三神山者,其传在渤海中,去人不远。患且至,则船风引而去。盖尝有至者,诸仙人及不死之药皆在焉。其物、禽兽尽白,而黄金、银为宫阙。未至,望之如云,及到,三神山反居水下。临之,风辄引去,终莫能至云。”又晋人王嘉所撰《拾遗记》卷一称,三座神山由于其形如壶器,又分别被称为方壶、蓬壶、瀛壶,并称“三壶”。

宸翰

帝王的文章或手书。

闲章

镌刻诗词成语的印章,一般钤盖在书页上。为区别于公章与名章,故称为闲章。

墨模

制墨用的工具,又名墨印、墨范。一般用木料(石楠木)雕绘而成。从实用功能讲,墨模是为制墨而用,处于附属地位,但从艺术角度看,墨模雕刻本身即具极高的观赏性,具有独立的审美价值。凡墨模雕刻为阴文,塑成的墨则为阳文,反之墨模雕刻为阳文,塑成的墨则为阴文。墨模在雕刻技法上有线刻、浮雕及圆雕数种,型制样式上多种多样,务求精工。