| 中文名 | 金静芬彩绣榴花白头图轴 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 金静芬彩绣榴花白头图轴 |

| 时代 | |

| 门类 | 织绣品 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00097189) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

金静芬彩绣榴花白头图轴❖图片

金静芬彩绣榴花白头图轴❖简介

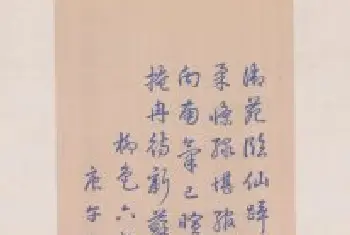

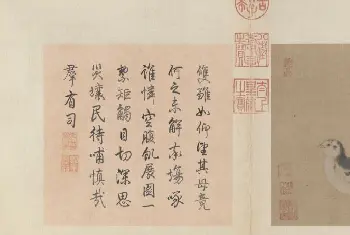

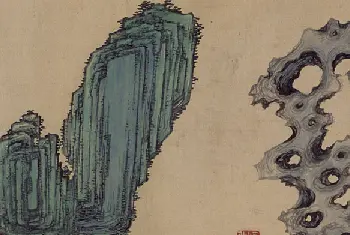

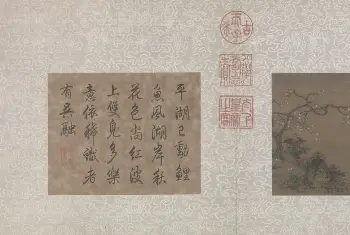

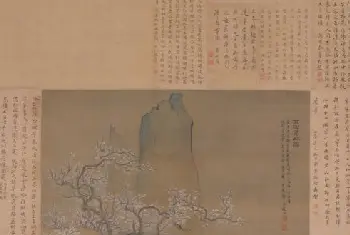

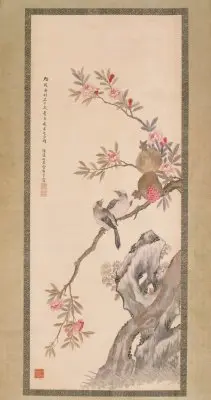

金静芬彩绣榴花白头图轴,民国,纵102厘米,横43厘米。

此图轴由20世纪刺绣名家金静芬绣制而成。作品在本色缎地上彩绣石榴、白头翁、湖石和花草等纹样,采取二至三色间晕与退晕相结合的装饰方法,施以平针、叠绣、平套针、散套针、缠针、打籽、钉线等针法。画上以墨线绣“榴花开到三千岁,青鸟飞来也白头。灿选女士金静芬写”,朱绣“金静芬印”、“灿选女士”印章。

此画吸收了清代画家恽寿平“设色没骨法”的风格,兼取工笔,既重视写生,又强调传神。物象真实,设色淡雅,清润明丽,去尽铅华。花鸟的逸趣、湖石凹凸明暗的质感跃然绣面。作品构图平稳,晕色自然和谐,纹样刻画细致入微,充分反映出金静芬高超的刺绣功力,为其代表作品之一。

相关知识科普

金静芬

金静芬(1885-1970年),20世纪中国刺绣名家,原名彩仙,为著名刺绣家沈寿(1874-1921年)的学生。金静芬的绣品蜚声海内外,曾获得多项大奖。

白头翁

亦称“白头鸭”。鸟纲,鸭科。体长约19cm,头顶黑色,眉及枕羽白色,老鸟枕羽更为洁白,故有“白头翁”之称。背及腰羽大部分为灰绿色,翼及尾部稍带黄绿色,喉部白色,胸部有一灰褐色宽纹,腹部灰白色,杂以黄绿色条纹。性喜结群,生殖季雄鸟善鸣。多在田圃、竹林中以昆虫、杂草种子及集果为食,为中国长江以南常见的留鸟。

退晕

古建筑彩画工艺做法。纹饰的轮廓线内的底色,先平涂浅色的小色(彩画中用量较少、颜色较浅的颜色),在纹饰的中部或一侧画与小色相同色相的深色。图案由外至内的层次为白、浅色、深色。

平针

刺绣基本针法之一,是各种针法的基础。平针是将绣线在纹样内排列均匀整齐,不能重迭,不能露底,拉线轻重一致,达到绣面针脚匀、齐、平、密的艺术效果。

平套针

即平套,传统刺绣针法中套针的一种。其针法分层相套,后层绣线嵌入前层绣线中间,丝丝紧密相夹,从而使绣面平整,色彩过渡自然和谐。此种套针主要用以表现块面图案。

套针

苏绣主要针法之一。始于唐代,盛于宋代,至明清时期更为发展,流传很广。根据纹样表现效果,可分平套、集套、散套等。 一,平套针法。根据纹样分皮绣制:第一皮出边,外缘齐整;第二皮称“套”,用一针隔一针的稀针嵌入第一皮线条的中间,要罩过第一皮的十分之八;第三皮与第二皮线条长短相同,每针嵌入第二皮线条的中间,并要与第一皮线条的尾端衔接。各皮依此类推,绣到纹样边尽处。针脚要齐整,丝丝相夹,使镶色和顺,绣面平服。 二,集套针法。大致与平套相同,由于集套用于绣圆形纹样,绣时第一皮出边要外缘齐整,向内长短参差,外缘排针略稀而内较密,每一针都要对着圆心,最后一皮的针迹集中于圆心,近圆心处要藏针,越近圆心藏针越多,直到绣满为止。 三,散套针法。是苏绣欣赏品中最常用的针法,亦是运用最广泛的针法之一。其主要特点是第一皮出边外缘整齐,排针密,内则长短参差。

散套针

常见的刺绣针法之一。用等长线(除第一批)参差排列,批批相迭,针针相嵌,由外向里绣制。其施针方法为:第一批用平针出边,外缘齐,内长短不一,其长短线相差为长线条本身长度的2/10左右,排针密。第二批为“套”针,以等长线条一针隔一针排列,线条要罩过第一批的8/10左右。第三批与第二批相同,但要嵌入第二批之间与第一批相压,之后类推。当绣制到最后一批时,外缘要绣齐。因其线条组织灵活,丝理转折自如,故能细致地表现花卉、树石和翎毛等物象的生动姿态。

缠针

是直绣的一种,以短线条缠绕着形体绣作,线条方向一致,线条匀密,边口整齐。此绣法用于小型的花叶干,宜作单色形体。

打籽

我国传统刺绣基本技法之一。用线条绕成小粒绣一针,如籽一般。由古老的锁绣发展而来,多用于绣制花心。

钉线

钉线是将绣成的线条一针钉紧以起到钉牢加固作用的针法。

恽寿平

恽寿平(1633—1690年),又名格,字正叔,号南田、白云外史等,武进(今江苏常州)人。早年工绘山水,宗元人王蒙画风,笔墨清灵秀洁,意境萧散幽淡。后改绘花鸟,远师宋徐崇嗣,近学明人,注重写生,更发展了没骨技法。所画花鸟禽鱼很少用笔勾线,主要以水墨直接点染,追求天机物趣,一洗前习的画法而对后世花鸟画的创作影响极大,开创了 “常州画派”。他与王时敏、王鉴、王翚、王原祁、吴历并称“四王吴恽”,亦称“清六家”。

没骨

中国画技法名。不用墨笔为骨,直接以彩色描绘物象。相传为南朝梁张僧繇所创,唐代杨昇擅此法。明代董其昌、蓝瑛等仿之。