| 中文名 | 铜桥耳乳足炉 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 铜桥耳乳足炉 |

| 时代 | |

| 门类 | 青铜器 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(故00177071) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

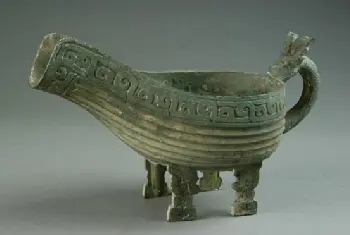

铜桥耳乳足炉❖图片

铜桥耳乳足炉

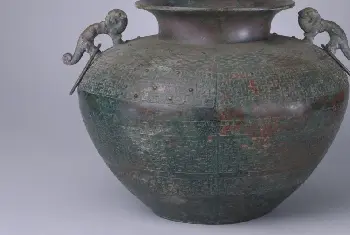

铜桥耳乳足炉款识

铜桥耳乳足炉❖简介

铜桥耳乳足炉,清乾隆,高8.3厘米,口径14.1厘米。清宫旧藏。

铜炉圆形,似鼎。口唇圆润,略外侈,收颈,鼓腹,三乳足。器外底有减地阳文3行6字楷书:“大清乾隆年制”。

此炉造型敦厚,铜质细腻。底部款识极精致。世上流传并有国朝年号款的乾隆器物其款识分为两种:一是双龙环绕的篆书款“乾隆年制”,二是楷书款“大清乾隆年制”,而清宫旧藏宣铜器中所见款识只有后一种。

相关知识科普

乳足

若乳头状之器足。

鼎

商周时期青铜器的一种,原为食器,用以烹煮或盛放肉食,后逐渐成为祭祀、征伐、丧葬等活动中陈设的一种礼器。同时,鼎也是贵族进行宴飨、祭祀等礼制活动时最重要的礼器之一,所谓“钟鸣鼎食”,即指代贵族。此外,鼎也被作为王权的象征,《左传》宣公三年记楚庄王问鼎中原,即窥视中原王权之意。鼎数目的多寡有着严格的等级区别。即:天子九鼎,诸侯七鼎,大夫五鼎,士三鼎。

阳文

篆刻的一种方式,即把印文镌成凸状,在纸上钤盖时印文是红色,因而又称为朱文。

敦

盛食器,将鼎、簋的形制相结合发展而成。产生于春秋中期,盛行于春秋晚期至战国晚期。《尔雅·释丘》疏引《孝经纬》:“敦与簠、簋容受虽同,上下内外皆圆为异。”