1995年,吉洛特在她的纽约工作室内

1995年,吉洛特在她的纽约工作室内

在毕加索的妻子和情人们痴缠、发疯、自杀的故事堆里,吉洛特幸存了下来。在离开毕加索的60年里,吉洛特不怕回忆,但不愿过多回忆,也不只有回忆,而是活出自己,活在当下。

吉洛特活在当下,从来都活在当下

一个人,如果有幸(或者不幸)活上90岁,会在干吗?回忆,枯坐,枯萎?不,不,不,至少弗朗索瓦斯·吉洛特(FrancoiseGilot)不是这样,已过91岁的她,依然思维敏捷、精力充沛、言谈得体、仪态优雅,活跃于访谈、画廊、美术馆,在纽约中央公园西大道的画室里日日作画,活在当下。

2012年5月2日至6月30日,“毕加索与弗朗索瓦斯·吉洛特:从巴黎到瓦洛里,1943~1953”(PicassoandFrancoiseGilot:Paris-Vallauris,1943~1953)在纽约嘉阁轩画廊(GagosianGallery)展出。开幕酒会上,吉洛特一袭红色套装,在策展人、收藏家、拥趸的包围中,接受各方祝贺。借着此次展览的盛典,最重量级的访谈节目主持人查理·罗斯(CharlieRoss)对吉洛特做了一次访谈。访谈中,吉洛特身着墨绿色外套,思维敏捷,对答智慧,额边一个发夹,卡住利落的短发,是惯常的自信和决绝,是有着深厚艺术垫底和岁月经年的优雅和练达。看着年过九十而依然美丽端庄优雅的她,不难想象22岁的她初识毕加索时的绝世惊艳。

弗朗索瓦斯·吉洛特的知名在于两点:其一,她是有所建树的艺术家、作家、批评家;其二,她是毕加索一生中七个最主要的女人中的一位,也是唯一主动离开毕加索而不是为毕加索所抛弃的一位。与毕加索相识、相伴的10年,是她的资产,也是她的负债,那是一段以浪漫甜蜜开始,以老死不相往来结束的感情,是艺术上的激发、灵魂上的对话和生活上的龃龉相纠结的10年,是提挈她艺术发展的重要10年,也是此后的60年里她极力想要摆脱、超越、撇清的10年。

对于当年吉洛特的离去,毕加索至死都不肯原谅,如若得知今日的联展,不知会不会气得从坟墓里跳起来。但是没有办法,吉洛特从来都不肯屈就,她要的是精神上的平等,她坚持讲述“她这一半的故事”。

初识:一场我不想躲过的灾难

吉洛特1921年11月出生于巴黎,父亲是一位成功的商人兼农艺家,母亲是一位艺术家。她自小就具有独立的性格,父亲希望她成为一位律师或科学家,可她真正钟情的是艺术。吉洛特17岁获得巴黎大学哲学学士,18岁获得剑桥大学英国文学学位。在父亲的坚持下,此后她又断断续续地攻读法律学位,但常常逃掉上午的法律课,跑去学画,最终放弃了法律专业,正式进入艺术领域。

与毕加索的相识是在1943年5月12日,吉洛特到塞纳河左岸的LeCatalan餐厅与两位朋友晚餐。毕加索和几个朋友正好在邻座一桌。那时,吉洛特22岁,初露锋芒,毕加索61岁,名满天下。一见之下,毕加索立即为这位活泼美丽的姑娘所吸引,不时往邻桌看,气得与他一道用餐的时任情人愤愤地瞥着吉洛特的桌子。按捺不住,过不多久,毕加索抱着一碗樱桃走到邻桌,请求吉洛特的朋友引见。寒暄之下,吉洛特邀请毕加索参观她正在Decre夫人画廊举办的联展,毕加索也邀请吉洛特和她的朋友参观他的画室。几天之后,当吉洛特到Decre夫人画廊时,吃惊地得知那天早上毕加索来参观过,并留下字条,再一次邀请吉洛特和她的朋友去他的画室参观。

然后,交往开始了。

吉洛特说,倘若在和平时期遇见毕加索,一切就不会发生,但我却在战时遇见了毕加索。那时,巴黎被德国占领,形势危险。对我这代人来说,毕加索是一个英雄,他画了《格尔尼卡》,是反法西斯的象征,他随时可能被逮捕,但却怀着巨大的勇气坚守在巴黎,而不是逃亡美国,那是他反抗压迫的方式。那时,人人都可能明天就死去,这反倒令我无畏,敢于追求心中所想。

尽管吉洛特知道毕加索风流成性,但她对毕加索没有什么惧怕或敬畏。在《与毕加索的生活》一书中,吉洛特写道,她知道与毕加索相伴将是一场灾难,但“这是一场我不想躲过的灾难”。

相伴:让石头随着他的旋律起舞

1946年,吉洛特与毕加索生活到了一起。不过他们一直没有结婚,因为毕加索的第一任妻子拒绝离婚。

“和他在一起棒极了,像烟花一般绚烂。他拥有无与伦比的创造力,充满智慧,魅力无穷。只要他有兴致,能让石头随着他的旋律起舞。”

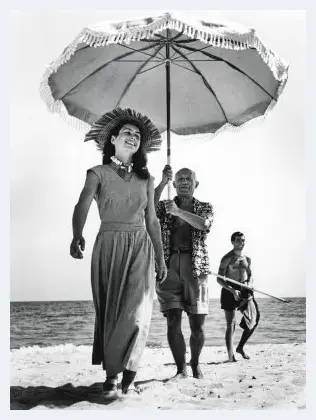

在罗伯特·卡帕为他们在法国南部Golfe-Juan海滩所拍下的那张著名的照片上,吉洛特戴着草帽在沙滩上欢愉地行走,毕加索在她身后笔挺地撑着巨大的遮阳伞,是臣子恭敬地侍奉着女王,又是老夫深深地疼爱着年轻的情人。

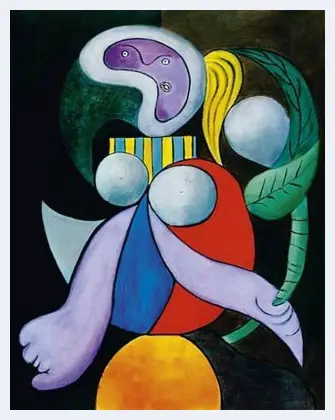

在欣喜若狂的日子里,毕加索为吉洛特画了著名的《女人——花》。关于这张画,还得追溯到马蒂斯。吉洛特对马蒂斯心仪已久,她说自己15岁起就喜爱马蒂斯,在1937年巴黎世博会上,她爱上的是马蒂斯的画,而不是毕加索的。1946年2月的一日,毕加索带着吉洛特去见马蒂斯。马蒂斯说,要为吉洛特画一幅肖像,有绿色的头发和浅蓝色的脸庞,这个想法把毕加索给惹恼了。

6月,毕加索决定亲自给吉洛特画一幅肖像。当吉洛特落座之后,毕加索却说:我看你不是坐着的,你根本不是被动型的人,我只看见你站着。想起马蒂斯要把吉洛特的头发画成绿色的想法,毕加索说道:并不是只有马蒂斯才会把你画成绿头发的。于是,毕加索把吉洛特的头发画成了绿叶的形式,整个肖像也自然而然地成了一枚花朵图案。

起先,毕加索要给吉洛特画一张写实的脸,但深思了一会儿后说:不,这不是你的风格,写实的肖像根本不能再现你。这个脸,我得从根本上另打主意。尽管你的脸是长长的鹅蛋形,但是为了表现光彩和表情,我需要使它变为一张扁扁的椭圆脸,为了弥补它长度上的损失,我要把它画成冷色——蓝色,它会像一个小小的蓝月亮。

毕加索把一张纸涂成蓝色,然后根据蓝月亮的概念剪成各种程度的椭圆。全部剪好之后,他在每一个圆上分别画上了眼睛、鼻子和嘴,然后把这些椭圆用针别在画布上,上下左右地移动,经过反复的尝试之后,终于找到了一个合适的位置,放妥,对吉洛特说:好了,这就是你的肖像。

分手:我偏不做他的俘虏

1948年,毕加索和吉洛特搬到法国南部瓦洛里的乡间居住。

表面上看,那是战后的宁静日子,岁月静好,日子悠然。吉洛特为毕加索生了两个孩子,克劳德和帕洛玛,那是吉洛特和毕加索相互对话、激发、依靠的日子。他们常常就同一主题——他们的家,尤其是两个孩子——进行创作。除了绘画之外,毕加索和吉洛特也进入了陶瓷、雕塑和平面印刷领域。与毕加索的作品相比,吉洛特的作品则更为写实,在她的作品中,孩子是真实的人,而不是抽象的色块。用评论家的话来说,“他们写下的是真实的词句,他们划亮的是真的火柴”。

除了当毕加索的缪斯和模特儿,吉洛特也是毕加索在艺术上的对话者。她陪着他一起熬夜,讨论或争论他的作品,经常到凌晨两三点钟。吉洛特的独立、直接和一针见血的见地,让毕加索又喜又恼,也丰盈了他对生活永远不竭的渴求。

但是,度过了甜蜜的初识,当吉洛特真正进入了毕加索的生活,却发现,她爱上的伟大艺术家在生活中是一个暴君,又像一个任性霸道的孩子,要求吉洛特事事顺从他,以他为中心,像母亲一样纵容他满足他。当吉洛特全身心地投入毕加索的生活时,却越来越清晰地感受到毕加索“从未了解过她”。生活中的毕加索“粗暴、残忍、冷酷无情,无论是对自己还是对别人。他以为自己是上帝,可他不是,这令他烦恼”。吉洛特对毕加索的其他几个女人也相当熟悉。她说:“毕加索永远在对所有人撒谎,为的是让她们顺从地围绕在自己身边。”而毕加索自己也声称,爱情这种事情是不存在的,存在的只是爱情的证据,这种证据就是他人对他的生活和绘画绝对的服从与服务。

罗伯特·卡帕为吉洛特与毕加索在法国南部Golfe-Juan海滩拍下的照片

罗伯特·卡帕为吉洛特与毕加索在法国南部Golfe-Juan海滩拍下的照片

毕加索常常问吉洛特:“你为什么总是跟我对着干?”吉洛特说:“因为我们之间有对话,不是你的独角戏。所有人都对你说‘是’,好像围绕着一个国王,而我却要对你说‘不’。”

毕加索显然喜欢这种对抗。吉洛特说,当别人对毕加索说“是”时,他感到有权威,但同时也会很孤独。她能感觉到,毕加索是一个非常孤独的人。

在吉洛特看来,毕加索给女人画像,就是一种诱惑她们的方式。其他女人的悲剧在于,她们非常乐于见到毕加索终日以自己为模特进行创作,自以为很重要,“她们通过肖像画来认同自己。一旦毕加索歇手不画她们了,她们的一切也就完了”。

而吉洛特则没有陷进去,她欣赏毕加索的才华,但不屈服于他的强势。“我从没有被封闭在自己的肖像画里,从而没有成为他的俘虏。他要我像其他人一样服从他,但我偏不。”

倔强的吉洛特以各种形式出现在毕加索的作品中,可能是花朵、樱桃,也可能是穿着铠甲的武士,或者龙虾。“他画了一系列身穿盔甲的中世纪武士,骑着高头大马,腰身很细,那就是我。”吉洛特说,“他抱怨我从不卸去盔甲,我说:‘是的,因为我不想被杀掉。’他还画了很多龙虾,那也是我,外面有一层保护壳。”

吉洛特明白,毕加索即便是在创作一幅女人肖像,也是在画他自己。他的所有绘画都是他的生活日记。

的确,毕加索的一切都属于绘画,他曾经放言:“每个人都有相同的能量潜力。普通人在十几件所谓的小事里浪费生命,而我的生命只关注一件事:我的作品。所有别的都要为绘画而牺牲,包括我自己。”

——这是天才的思维,不是常人的思维。两个才华横溢的艺术家,钉子碰钉子,互不相让,结果是分手。1953年,吉洛特厌倦了“和一座历史纪念碑一起生活”,带着两个孩子离开了这个“强悍的怪物”,用继承的一笔遗产在巴黎购置了一套公寓。她说,若不离开毕加索,必会被毕加索“吞灭”。

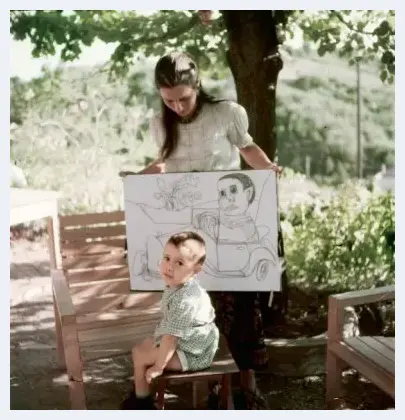

吉洛特与儿子克洛德。吉洛特手里拿着的是毕加索为儿子克洛德画的画像(摄于1949年)

毕加索之后:没有陷入沙漠

他诱惑她,没有人感到奇怪,但是在共同生活10年之后,她离开他,却叫世人震惊,也令毕加索震怒。气急败坏的毕加索说:“没有人会离开像我这样的男人,你这是径直走向沙漠。从今往后,人们对你,不会有别的,至多有些许好奇,好奇于一个曾与我的生命如此亲密的人。”

不过毕加索错了,在离开毕加索之后,吉洛特没有陷入沙漠,相反,却依靠“我偏不”的精神,走出了一段独立、持久、多姿的人生。她此后有两段婚姻,生了第三个孩子,结识了很多朋友,出了两本畅销书,绘画事业有成。

1964年,吉洛出版了《与毕加索的生活》(LifewithPicasso)一书,深入描写了毕加索的艺术才华、暴躁脾气、顽皮幽默以及生活中的阴暗面,包括他和妻子、情人、缪斯、模特之间的纷纷扰扰。这本回忆录取得了空前的成功,被翻译成十几种文字,单是英文版就卖出了100多万册,成为研究毕加索的重要文献。而这本书也深深触怒了毕加索。他愤然起诉出版商,但是败诉了。判决后,毕加索打电话给吉洛特:“你赢了,好啊,我向你致敬。”——他一向钦佩胜利者。这也是他们之间的最后一次通话。

强势在毕加索这里。在毕加索“要么我,要么她”,“凡是吉洛特的朋友,就是毕加索的敌人”的压力下,谁要想成为毕加索的座上宾,就必须否定吉洛特的回忆录。许多人不得不与吉洛特断交。毕加索和吉洛特长期以来的经纪人也不得不终止了与吉洛特的合同。但这位经纪人为吉洛特接洽了另一位经纪人,帮助她继续她的绘画事业。

吉洛特与乔纳斯·索克(摄于1970年6月)

吉洛特与乔纳斯·索克(摄于1970年6月)

也许是作为报复,毕加索迅速从这段感情中恢复,一年以后就娶了新妻。而吉洛特也走出了自己的生活道路。在经过与法国画家卢克·西蒙(LucSimon)的一段短暂的婚姻之后,1970年,吉洛特终于找到真命天子,嫁给了另一位20世纪的天才,小儿麻痹症疫苗的研究先驱、索克生物研究中心主任、美国人乔纳斯·索克(JonasSalk)。他们相伴了25年,直至索克1995年去世。

1969年,吉洛特去洛杉矶办画展,经人介绍认识了索克。吉洛特起先对索克不感兴趣,因为在她眼里,科学太枯燥了。可索克却对吉洛特一见倾心,紧追不舍。吉洛特回忆道,她从洛杉矶去纽约,索克也随后跟了去。一天下午,他请吉洛特去Rumplemayer's喝茶,他没有点茶,而是要了开心果和香橙冰淇淋。吉洛特心想,一个在下午茶时点开心果和香橙冰淇淋吃的科学家,看上去和别人不太一样,有点意思。纽约以后,他又追她到巴黎。几个月后,他向她求婚。

吉洛特起先没有答应。“我不需要结婚。”她说。

“但处在我的位子上,我不能不结婚。”他说。

索克给了吉洛特两张纸,让她分别写下结婚和不结婚的理由。

吉洛特列出的不结婚的理由包括:我不能与一个人生活超过半年;我有自己的孩子;我有自己的绘画事业,并且需要东奔西跑;我不总是有心情交谈,等等等等。

索克看了吉洛特列出的要点,说它们非常诚挚,但他仍会紧追不舍。9个月后,吉洛特终于答应了他。

在与索克相伴的日子里,吉洛特在洛杉矶、纽约和巴黎有3间画室。她在艺术上进一步挥洒,除了结构严谨的油画,她也拓展到了彩色平版印刷和蚀刻凹板画等领域。

我没有征得任何人同意而成为今天的我

此次嘉阁轩画廊的展览,集中了毕加索和吉洛特在生命交集的10年中的作品,也是他们的首次联展。吉洛特的作品包括她的自画像、静物、毕加索和两个孩子,以及瓦洛里的生活,也包括她1943年在Decre夫人画廊的展览中所展出的作品——就是毕加索在他们初识的几天后去参观的那个展览。

客观地说,在吉洛特所获得的关注里,有相当一部分是因为她跟毕加索的关系而来,但吉洛特坚持自己的独立性。当被问及毕加索对她的影响时,吉洛特说:“艺术不会像传染病一般,让你可以清清楚楚地说自己得了或没得。即便你得了艺术上的传染病,你也得依靠自己发展下去。”“我不愿多谈毕加索,我已经完成了对于毕加索的回忆所应尽的责任。我有独立的艺术事业,我之所以是今天的我,不只是因为我曾与毕加索共同生活过。”

女儿帕洛玛也赞同母亲:“假如我母亲没有认识我父亲,她原本是有权被称为艺术家的。然而,从某种原因上说,由于认识了我的父亲,令她丧失了这个权利。人们总是不情愿把她也称为艺术家。”儿子克洛德更认为,母亲的作品对毕加索产生过很大的震撼,“他们之间建立了一种对话”。用此次展览的策展人的话来说,我们想展示的内容之一,不是吉洛特如何脱离毕加索,而是毕加索如何一点一点地脱离她。吉洛特画得很好,是一位严肃的非常专业的画家。这个联展不是一个关于毕加索的情人的展览,而是两位艺术家在视觉和概念上的对话。

《女人——花》

《女人——花》

的确,吉洛特不仅只有毕加索的情人、缪斯兼模特儿的标签,她是一位艺术家、批评家、对话者、沙龙女主人、孩子的母亲。事实上,在认识毕加索之前,吉洛特已是初有成就的艺术家,日后尽管受到毕加索立体主义的影响,但吉洛特却形成了自己的风格,走出了独立的道路。

隔着60年的时光回望过去,吉洛特说她对于和毕加索在一起的每一个时刻都不后悔。“他的艺术令人叹服,但他的为人的确存在瑕疵……毕加索的爱主要是占有,而非给予。从好的方面来讲,他很智慧,你和他在一起,听他说话,看他绘画,感觉是在目睹一个奇迹,这就是他的给予。”“他促使我去发现自我,从而幸存下来。对此,我感激他。”

是的,在毕加索的妻子和情人们痴缠、发疯、自杀的故事堆里,吉洛特幸存了下来。在离开毕加索的60年里,吉洛特不怕回忆,但不愿过多回忆,也不只有回忆,而是活出自己,活在当下。她的作品为纽约现代美术馆、巴黎现代美术馆等知名的博物馆收藏,她举办过50多次展览,出版了12本书,1973年被任命为学术期刊《弗吉尼亚·伍尔夫季刊》的艺术总监,1976年成为美国南加州大学艺术系主任,八九十年代在纽约古根海姆美术馆做设计工作,1990年被法国文化部授予荣誉骑士勋章,2010年获得法国总统所授予的国家荣誉勋章——这是法国最高的艺术奖项。

“如果认为应该生存下去,那你总有办法生存下去。我没有征得任何人的同意而成为今天的我。”——依然是那个对毕加索说“偏不”的女孩。

![李小山:直言当下艺术界[图文] 李小山:直言当下艺术界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/53bn2hmpjl5.webp)

![品读画家刘妍宏——得其英华 穷其枝叶[图文] 品读画家刘妍宏——得其英华 穷其枝叶[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gordblwicbd.webp)

![岭南画作的短腿应抻长[图文] 岭南画作的短腿应抻长[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3tmolu3qu3e.webp)

![宋永进:浙派人物画为后人留下什么?[图文] 宋永进:浙派人物画为后人留下什么?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zrie5cmjdyx.webp)

![袁佐:坚持艺术的纯粹性[图文] 袁佐:坚持艺术的纯粹性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/slg2t05rtx3.webp)

![封岩谈当代摄影艺术[图文] 封岩谈当代摄影艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5ycnv4wmckp.webp)

![董媛:画一个自己的家[图文] 董媛:画一个自己的家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rqcj0lu5c5g.webp)

![城市雕塑的是非爱恨[图文] 城市雕塑的是非爱恨[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3nkx3jh2zj3.webp)

![什么才是沙特阿拉伯的艺术?[图文] 什么才是沙特阿拉伯的艺术?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2foofp2cogx.webp)

![黑:不是黄宾虹山水画的特征[图文] 黑:不是黄宾虹山水画的特征[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bi1mfj3lvnz.webp)

![西藏之美何处寻?[图文] 西藏之美何处寻?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vxdohw3j3ei.webp)

![朱德群:国立艺专的最后一位剑客[图文] 朱德群:国立艺专的最后一位剑客[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/v2szczm2i4u.webp)

![李津:传统是丈量新水墨的一把尺子[图文] 李津:传统是丈量新水墨的一把尺子[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rgioen4v1iz.webp)

![艺兼四绝——追忆钱君匋先生[图文] 艺兼四绝——追忆钱君匋先生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bqp3n2rasla.webp)

![无极画论:从具体的抽象到立体的现实[图文] 无极画论:从具体的抽象到立体的现实[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/riv2so1mgdv.webp)

![盗墓:文学之热与现实之殇[图文] 盗墓:文学之热与现实之殇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ecdqfop4ibw.webp)

![历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文] 历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d4ekwubmka0.webp)

![文人画的文化价值正在回归[图文] 文人画的文化价值正在回归[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xara4lj140t.webp)

![欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文] 欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pztdrfzqaev.webp)

![英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文] 英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jh13kh21msd.webp)

![中国画当如何写生?[图文] 中国画当如何写生?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/djxlkzddxw0.webp)

![文革时山水画怎样画:画成壮丽山河[图文] 文革时山水画怎样画:画成壮丽山河[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jmxsfy3zfpy.webp)

![陈丹青:怎么看懂毕加索[图文] 陈丹青:怎么看懂毕加索[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m3rsqrvzcua.webp)

![中国雕塑院长:没有文化自觉中国不可能崛起[图文] 中国雕塑院长:没有文化自觉中国不可能崛起[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jo123pprm5x.webp)