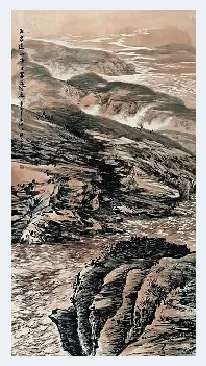

解安宁禹门古渡

唐张躁有名言曰“外师造化,中得心源”,言极简,意极深。“师造化”论可远溯至谢赫“六法”论中的“应物象形”、“随类赋彩”,以及五代姚最提出的“立万象于胸怀”及“心师造化”的理论。关于“心师造化,中得心源”的理论,明代唐志契延伸为“画不但法古,当法自然”,在清石涛那里则转化为“借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也”。近代黄宾虹则进一步发挥道:“有师古人而不知师造化者,未有知师造化而不知师古人者也。”总之,“师造化”对于中国画家来说,是一种创作精神,中国画家从“师造化”中得到精神之陶养,从自然之松、石、水、云中寻找到契合个体的灵府之源;同时,“师造化”也是一种创作途径,只有师法自然,方可“中得心源”,达到造化与心源的两相冥合。

“师造化”与“得心源”是一对相辅相成的命题,徐复观认为,中得心源之先,必须有外师造化的功夫,否则,“心源”只是空无一物的一片灵光,不能成就艺术的形相。依笔者之见,若无“师造化”之功,便不能做到“胸有丘壑”,更谈不上“丘壑内营”。缺乏烟云陶养,下笔必然心中无数。苏轼在记载文同画竹的《筼筜谷偃竹记》中写道:“故画竹者必先得成竹于胸中。”为了做到成竹在胸,首先要“心识其所以然”。他还进一步指出,画竹的境界是“其身与竹化”,只有将画家精神与绘画对象融为一体,才能创作出好的作品。然而,令人忧虑的是,在当代中国画创作中,远离造化似已成为常态——或以名作为蓝本亦步亦趋,或以图片为底本稍加改造,更有甚者脱离自然形相,胡乱臆造。前者陈旧乏味,匠气十足;后者则新奇有余,气韵不足。此种弊病实为当代国画创作之大碍。

“师造化”方能“得心源”。离开对自然的观察和写照,再好的笔墨也是苍白的。多年来,我的山水画创作以北方山川为师,黄河为伴,未尝离开过大山大水。在我看来,雄浑博大、敦厚峻峭之北方山川,正是画家抒写灵性之自然,可师之造化。正如唐志契所言:“自然山性即我性,自然山情即我情,”自然充满了伟大的力量,切不可自我臆造形相,随心所欲更改自然,而应以我之自然,合物之自然。具体而言,黄河之奔腾浪漫,峻岭之雄伟崎岖,既是现实中的自然,亦是我胸中之丘壑。以“师造化”的手段获得艺术家的“心源”,也是画家发现自然新的生命力的重要途径。郭熙《笔法记·山水训》云:“欲夺其造化,则莫神于好,莫勤于精,莫大于饱游饫看,历历罗列于胸中。”在对自然的观照中,以主观的艺术精神发现客观的艺术性,再由客观的艺术性生发出主观的艺术精神,最后达到主客观的完美统一。

解安宁大河落日圆

如果说“外师造化,中得心源”是绘画创作的基本精神,那么,笔墨技巧就是实现这一提纲挈领的必要手段。郭熙将之形容为“目不见绢素,手不知笔墨,磊磊落落,杳杳漠漠,莫非吾画”。高度纯熟的笔墨技巧是将自然对象留存于宣纸上的手段,而形神的相互融合则是创作一幅优秀之作的必然途径,正如白居易所言:“得于心,传于手,亦不自知其然而然也。”为抒写胸中之景,画家必须在笔墨上反复锤炼,寻求契合大山大水的语言范式。在我看来,描绘北方山川笔墨非厚重不可,笔力太弱则怯,墨色柔弱则薄。因此,凝重朴质一路最为适宜。首先笔力要强。黄宾虹曾评价米友仁“笔力能扛鼎”,笔力遒劲方可纵横涂抹,先有笔力之浑厚,然后有墨色之华滋。苍秀齐出,刚柔并济应是画家所追求的目标。在我的黄河系列作品中,无论笔法、章法怎么变化,笔墨的厚重是始终如一的。

石涛说:“墨非蒙养不灵,笔非生活不神。”缺乏对造化的观照,必然不能涵养出生动有力的精神。对于山水,中国人常常视之为有生命的事物。郭熙《笔法记·山水训》中有云:“真山水之烟岚,四时不同。春山澹冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡。”然而,对中国画创作来说,气韵生动是最难达到的要求。宋郭若虚在《图画见闻志·论气韵非师》中认为:“六法精论,万古不移。然而骨法用笔以下五法可学。如其气韵,必在生知。固不可以巧密得,复不可以岁月到。默契神会,不知其然而然也。”明董其昌也说:“气韵不可学,此生而知之,自然天授。”但董氏又说:“然亦有学得处。读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营。”古人认为绘画之气韵难学,是因为气韵非技巧熟练即可达到,只有对自然山川做长期的观察,对自然潜心研究揣摩,方可寻见艺术精神的归属之地。四时山川都不同,以虚静之心观之,必可找到无穷的深意。在自然当中遗忘世俗之利害纷争,从“师造化”中获得“心源”,从而达到造化与心源的统一,这是中国绘画的最高要求,也是其最高境界。

![姚谦:蔡国强画的鬼能让我脊背发凉[图文] 姚谦:蔡国强画的鬼能让我脊背发凉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fw4xyk1qdwp.webp)

![马赛克君:你为何蹦出来掩盖艺术本体[图文] 马赛克君:你为何蹦出来掩盖艺术本体[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zf0yw2zzoyx.webp)

![王玉浩:心动手至,自画自说[图文] 王玉浩:心动手至,自画自说[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfapsqopfub.webp)

![肖恩·斯库利:灵魂的瓦工[图文] 肖恩·斯库利:灵魂的瓦工[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s0cawnmiaoa.webp)

![谈画家范治斌的水墨情怀[图文] 谈画家范治斌的水墨情怀[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qw5wksucgr4.webp)

![周愚山:关于我的书法之路[图文] 周愚山:关于我的书法之路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k3wm4t5jnbb.webp)

![朱非书法:谦谦君子的刚正雄壮[图文] 朱非书法:谦谦君子的刚正雄壮[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3dda2bb31nl.webp)

![刘玉来:以丑为美的仕女画风追溯[图文] 刘玉来:以丑为美的仕女画风追溯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dswdeu4pt13.webp)

![吕新民与他的乐天书画社[图文] 吕新民与他的乐天书画社[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0qlo5n0wh03.webp)

![人像摄影的本质在于传递情感[图文] 人像摄影的本质在于传递情感[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wgyy0gjub01.webp)

![意思与作画[图文] 意思与作画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rblplhzfhar.webp)

![中国当代绘画艺术的反思[图文] 中国当代绘画艺术的反思[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cyzgpu3aitz.webp)

![周文中:触动内心的重量[图文] 周文中:触动内心的重量[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vbtdq4asshe.webp)

![邵大箴:艺术革新与多元格局[图文] 邵大箴:艺术革新与多元格局[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4kriduz2l1c.webp)

![谁才是新的艺术明星?[图文] 谁才是新的艺术明星?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1xpgdyfxfum.webp)

![风雅名士金武祥的岭南生涯[图文] 风雅名士金武祥的岭南生涯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qflpzjnnk2m.webp)

![最后的Art HK 最好的时代[图文] 最后的Art HK 最好的时代[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qe0mz0e5aiz.webp)

![朱家溍先生与故乡[图文] 朱家溍先生与故乡[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/umoxdqzryhw.webp)

![欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文] 欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pztdrfzqaev.webp)

![审美首先是一种价值立场[图文] 审美首先是一种价值立场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ntszvxx3tin.webp)

![张晓刚:川美现象在走下坡路[图文] 张晓刚:川美现象在走下坡路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3zfqojnvshb.webp)

![胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文] 胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qmai4j3zjjn.webp)

![中国实力派山水画家--闫祖智[图文] 中国实力派山水画家--闫祖智[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4jjiuoiprje.webp)

![水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文] 水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eqdd5r4cueb.webp)