于希宁铁骨立风雪210×425cm1979年

于希宁老人远行了。

那是2007年的岁末,收读到这段让人心痛的短信,恰是隆冬的第一次寒流到达北京。朔风扶裹着漫天尘霾席卷街头,行道树的枝干都在冷风中呜咽和颤抖。在我恍惚的眼中,却成了一派老干清癯、奇柯横出的景致……“千载峥嵘香雪海,梅骨风标耐颂吟”,那是于希宁老人画了几十年的梅花。

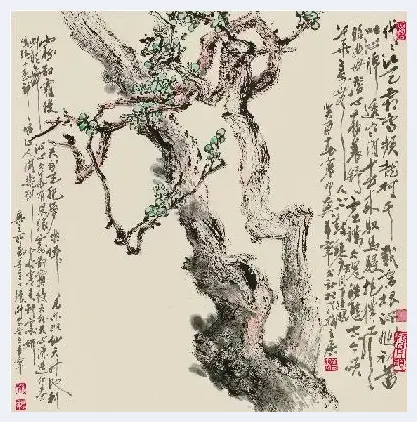

于希宁双题绿梅68×68cm1993年

一个月前,在千佛山医院看望于老的情景还历历在目。那天我专程从北京赶来济南,是为了看于老在银座美术馆举办的个人画展。于老是山东画坛泰斗,是美研所首任所长黄宾虹先生的弟子,还是先师王朝闻先生的挚友。因此,我向于老的亲属沈光伟教授提了一个不情之请:能看看于老吗?

于希宁灵石红梅67×68cm1994年

近两年来,我每想起王朝闻先生晚年的日子,都一同想起他小客厅悬挂着的一幅丝瓜图。这丝瓜图来历不一般。王朝闻先生撰文提到此事——“传统画论中有画中有诗的说法,画家的丝瓜也是无声的诗。我不习惯于向人要画,但这次却提出给我画幅丝瓜的请求。我每年还在小院里种丝瓜,但看现实的丝瓜也不能代替我对老画家赠送我的这幅丝瓜的观赏”。(人民美术出版社1994年版《于希宁画集》序)几年后王朝闻先生写《并非终点》一文,仍说到“还有1989年你赠与我的那幅老年化了的丝瓜的某些猜想,都只能留到将来见面时互相交谈”。

王朝闻先生不止一次为于老写评论,提到于希宁先生在南京、济南等地所画的丝瓜。从嫩丝瓜、老丝瓜的空间形态,说到生命的灵动活泼和静中见动的审美感受。他甚至对于希宁先生说:“建议你写点自觉有趣的创作经验,不认为别人写的应景文章对你是必要的。不切合读者求知的兴趣,夸夸其谈的包装术,对艺术的发展有什么意义?”(见山东美术出版社2003年版《于希宁画集》)若不经意的随和语调,却是对画坛时风的严厉批评,在王朝闻先生历年撰述中这也是少见的。

这是一个艳阳高秋的下午,山东艺术学院张志民院长、沈光伟教授和我一起来到千佛山医院。95岁的于希宁先生在疗养区一间略显陈旧的病房已待了好一段时间。他的视力听力比以往大为下降,思维也不太清晰,平日只好尽量不让人打扰。而他只要精神略好便想到作画。病房南边阳台加放了一张老式办公台,这便是于老简陋的画桌。头天晚上,我有幸在沈教授家中看到厚厚一大本梅花册页,奇肆老辣,纵横捭阖,运笔用墨出神入化,其艺已臻化境,令人惊叹不已。而这些册页,便是于老在病房所作,也是他晚年身与迹化的巔峰状态之作。出乎我们意料的是,于老这天在躺椅上,精神特好。一件大红夹克上衣,深褐色帽子,面容清癯又不时浮现出孩童式的纯真笑容,让人觉得可敬又可亲。我把王朝闻先生小客厅的丝瓜图说了,又说到刚看完他的画展和册页。于老全听清了,对我们说:“我的作品还不完善,还不满意。艺术没有止境,我还在继续探索!”

这是一个老艺术家数十年追求的自白,也是一个前辈对来者的告诫。这几句话,让我明白了何以王朝闻先生赠于老的书迹会说:“于兄愈老,艺境愈新”。于老的亲属还对我说及,一年前,中国文联的党组书记胡振民和副主席冯远也来千佛山医院探望于老。冯远再次感谢于希宁先生向中国美术馆捐赠达100幅之多的作品,为美术界树立了榜样。于老却对他们说:“那不是捐献,是我向国家交的作业。”虽寥寥数语,足见一个老艺术家的情怀和风范。

于希宁先生在诗书画印及画学领域均有卓荦造诣,尤以花鸟画为人称道。他以几十年的不懈探索,拓展了花鸟画的精神境界和拓宽了花鸟画的笔墨语言,为20世纪中国花鸟画做出了杰出贡献。而这些,连同他的人格风范,都将被嵌入当代中国画的历史碑石中。“虽然人世流年速,无虑风霜自耐冬。常念寒梅溪岭约,结缘修竹与苍松”,这是于老的诗,也是他一生清操洁行的自况。

斯人已逝,几多伤悲。从济南打来的电话说,我前段时间托人转送于老的一册黄宾虹画集,他一直放在病榻旁。去世前几天,他摸索纸笔写下“宾虹先生画宝”几字,这成了他一生最后的书法作品。

我只是这样匆匆见过于老一面。那是秋光中的铮然一叶,是斜阳下的灿烂笑容,于老永远在一丛鲜花旁边娓娓而谈。泪水已涌上眼眶,我脑海中断断续续浮出《于希宁诗草》的句子:

三秋标异色,天涯仰梅魂。

2008年1月13日于北京

(作者为中国艺术研究院美术研究所所长、研究员、博士生导师。现任中国美术馆副馆长。)

![理解传统然后理解自己[图文] 理解传统然后理解自己[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vctoflfwjks.webp)

![漫画家蔡志忠挑战物理学界质疑爱因斯坦[图文] 漫画家蔡志忠挑战物理学界质疑爱因斯坦[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kreceaspdrh.webp)

![玄中之境——长白散人谈姜平书法[图文] 玄中之境——长白散人谈姜平书法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iseckw50gwk.webp)

![姜节泓:让艺术走进生活[图文] 姜节泓:让艺术走进生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lebummt34bt.webp)

![潘家园书画市场的艺术坚守者[图文] 潘家园书画市场的艺术坚守者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4jgzue0jztc.webp)

![李秀祥:逆境中成长的农民画家[图文] 李秀祥:逆境中成长的农民画家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0wkbvv1z5cy.webp)

![英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文] 英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jh13kh21msd.webp)

![后写实与新经典[图文] 后写实与新经典[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h21vyqs4phx.webp)

![华裔剧作家黄哲伦:“通过写作完成自我身份认同”[图文] 华裔剧作家黄哲伦:“通过写作完成自我身份认同”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x3ykdndlihy.webp)

![中国当代艺术是否开始招人讨厌了[图文] 中国当代艺术是否开始招人讨厌了[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xcu33ognbud.webp)

![圆明园里的文物:它们现在何处[图文] 圆明园里的文物:它们现在何处[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/42gyii2e0ek.webp)

![雄美画风的营造者[图文] 雄美画风的营造者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zub4hqrmagp.webp)

![肖丰——一位特立独行的视觉知识分子[图文] 肖丰——一位特立独行的视觉知识分子[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gt0svlfdjkv.webp)

![贝尔提叶·巴克的艺术:当代社会中的游民部落[图文] 贝尔提叶·巴克的艺术:当代社会中的游民部落[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nuyxza0vmum.webp)

![李宓:对我影响最大的艺术品[图文] 李宓:对我影响最大的艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lmkbh1mmjgm.webp)

![广东连环画曾引领了全国连环画风气[图文] 广东连环画曾引领了全国连环画风气[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zhy2zc1loqg.webp)

![原研哉:无印良品美学炼金师[图文] 原研哉:无印良品美学炼金师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qma0hjh2fmw.webp)

![人之初:西方艺术史中的儿童形象[图文] 人之初:西方艺术史中的儿童形象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d04vqb2r1ne.webp)

![盗墓:文学之热与现实之殇[图文] 盗墓:文学之热与现实之殇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ecdqfop4ibw.webp)

!["地下"文物应不应合法化?[图文] "地下"文物应不应合法化?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uwapisuzg5y.webp)

![比利安娜:艺术可以改变世界[图文] 比利安娜:艺术可以改变世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m3i15ex3dpd.webp)

![玉雕的变革:从金蝉奖的设立看蒋喜的创新之思[图文] 玉雕的变革:从金蝉奖的设立看蒋喜的创新之思[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/icmch4fzu1u.webp)

![胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文] 胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qmai4j3zjjn.webp)