吴山明

中含太古不尽意,

笔墨超然绝畦径。

画家安得论三尺,

身世生缘俱堕甑。

在我读书的时候,吴山明先生的作品就饮誉士林,被争相传摹,成了许多青年学子的习画典范。近十几年来,他精进不懈,风格幡然而变,大江南北,翕然而从者益众。我有幸几次拜读他的作品,印象强烈而深刻。这种印象,姑且概括为6个字:体正、气长、格清。

先说体正。我们知道,吴先生作为浙派水墨人物画的健将之一,具有扎实而牢固的造型基础。现在,这种基础虽然备受冷落,但它却依然是学习美术的坦坦正途。吴先生正是以这种功夫,加上灵活多变的笔墨,把他的作品画得秀劲圆润,自然洒脱。时至今日,浙派人物画的成就,几经新潮的冲击,已经模糊不清了。事实上,自宋以降,人物画的名家寥落,没有形成大的气候。浙派人物画异军突起,影响广阔,不能不说是20世纪中国画的重要成就之一。就此而论,作为主要后继者之一的吴先生单凭这一点,便足以名家扬芳于世。但是,他是那种不断采撷、不断加工却作而不述的画家。

他的性格有点“吾听风雨,吾览江山,常觉风雨江山外,有万不得已者在”的味道。他向往的是一种天籁之音,一种大化之境。这正是古代哲人梦寐系之的妙庄严域。因此,他对待自己的艺术,总有着一种神圣的不满,这使他绝不肯固步自封,更不肯文过求名。而实际上,名声在他看来,也不过是“其得名处即其下处”而已。这种过勿惮改的气度,视那些自处于无过之地者,既狭又小矣。也正是有这种气度,他才能认真、严肃地看待浙派人物画的成功与所暴露出的问题:形象刻画,有过前贤,若取之象外,则不逮往哲;笔墨亦由于帅气灵动,易流于轻滑佻脱。为了解决这些问题,吴先生的变法大刀阔斧,百折不挠。因此也艰辛劳瘁,呕心沥血。尤其是这种变法的背景是一片“中国画危机论”的声浪,就更加需要一种击楫中流、闻鸡起舞、临大节而不可夺的气概。实际上,危机不仅存在,而且是非常深刻的。但它不是中国画的危机,而是中国画家本身的危机。取径不正的人,正如南田所讥,如同蚩氓贸丝,视以前古法物,目眩五色,挢舌而不能下。这样的人,始终摆脱不了困境,是不言而喻的。正是在这一关键之处,吴先生弃捷径,斥怪异,折身返入传统,从中国画的精华宝地山水画中寻求解决问题的方案。换言之,要借山水画来探求人物画的新生面。这比起融合花鸟画的取向来说,依傍可谓深矣,胸襟、识见可谓高矣。门径既阔,堂庑既大,面貌不求异而自异,气象不求新而自新。是以称之为体正。

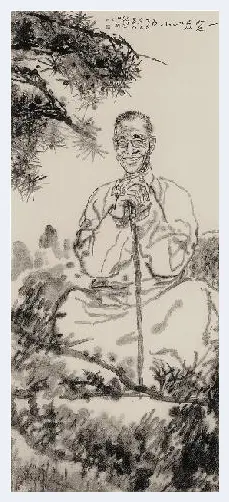

吴山明一览众山小230×196cm

然而,这又何其不易也。我曾经慨叹过:中国画传统博大精深,欲窥其堂奥,继承一二,至难也!非大智力、大愿力、大毅力者,不能入。这些有感而发的话,也许说得过分了,但我的确相信,画家必须传统磨莹,才能皎然益明。吴先生在时下纷纷漠视传统的气氛中,能洞察阻碍,自尔超迈,我不能不赞之为“体正”。所以,在谈他的艺术的第二个方面时,我首先要交代的是,他的作品不仅现代,而且古典,能使戛戛独造与循循入矩如骖如靳,相辅以行,这体现了他多方面的才能。但这里,我只能就其作品,举凡摄要,试谈三项,以论其“气长”。

一、以山水点苔之法增神采。

《绘事微言》说:“画不点苔,山无生气。昔人谓:苔痕为美人簪花。”苔点虽小,却关乎全局。吴先生所画的作品,形象固不必尽美,其所以点苔者,为画添生气也。他的《新装》(1995年)、《牧民头像》(1989年)尽是山水家法,使人仿佛于峰峦晦明、风溪雨谷之中得见偃仰亏蔽与聚散利落之致。此真可谓对山水皴法的灵心妙用。但更妙的是,他能以点苔来提醒画面的精神。其牢笼全局的手法,看似简单,其实大手笔也。《古寺老僧》(1996年)的苔点则愈发老练精到,疏密安排若有神助,令人想起了石涛的绝唱:“有没天没地当地当头劈面点,有千岩万壑明净无一点。噫,法无定相,气概成章耳。”

二、以北碑南帖之线立骨气。

北碑的特点是界格方严,法书深刻,即所谓的金石气味。康有为曾将其析为“魄力雄强”、“气象浑穆”等十美。而南帖则是意态风流,疏放妍妙,即所谓的珠玉丰神,周星莲曾比喻为:唐书如玉,宋书如水晶。简而言之,北碑气刚,瘦、透、皱也;南帖气柔,幽、修、漏也。吴先生欲执两端而并蓄,乃是一种追险绝而归平正的壮举,也是他在线条方面所作的最引人入胜的探索。他用几十年的心血来画意笔线描人物。我猜测,其用意全在于此。他的《库什干的孩子们》、《师生间》等作品,主要是南帖的笔法,尤其是能得啄笔与掠笔之妙。或按笔蹲锋,潜蹙于右,借势收锋迅即掷出;或微曲而下,势旋于左,法涩而动,意畅而婉。气势翩翩,若飞若动。《朝圣者》和《织帐图》则以北碑为主,骨力峭拔,气息浑古,下笔尽意骏厉。极其势而去,若不欲还。我在前面曾经暗示过,他的人物甚至还借用了山水的皴法,这两幅画正典型地反映了这种特色。他的人体画则常常是两种线条交互并用,以求得凝重处与轻盈处各得其所。这在人体的绘画史上堪称独具一格。

但是,欣赏吴先生的作品,我们却不能一一按图索骥,执象以求。他的成功之作能把这两方面的特点融合统一,形成特殊的锋颖之美。有时短线纵横纷错,若乱斧斫削粗石,有时长线袅空飘逸,若惊风斜挂飞瀑,有时是一笔写出,墨色、水色连带物色,三者交融,俨然有双声和弦的意趣。欣赏吴先生的画,往往会使人产生这样的联想,他的画的线条是否与他夫人的音乐陶冶有关。选堂曾经说过,节道如琴理。我也试仿一句,画道亦如琴理。其行笔譬诸按弦,贵能入木三分。轻重、疾徐、转折、起伏之间,正如吟猱、进退、往复之节奏的进展。吴先生用线的精彩之处,枯湿浓淡均见力度和节奏,我们正须泯灭北碑、南帖的界限,于此细心体会。

三、以积墨法和宿墨法求幽淡苍茫。

积墨和宿墨虽宋人已有(见《林泉高致》),但以黄宾虹先生论之最夥,也用之最精。吴先生从山水画中汲取精华,积墨、宿墨亦是重要的一端。他的方法大致是,用墨以淡墨为主,当把淡墨积至可观处时,再施以浓墨,所以纸上有许多滋润处。有时又在浓墨处点以更重的宿墨,使得墨色响亮而明朗,又萧然有拂云之气。有时,即使在密处用墨,也能获得“未尝不劲,未尝不疏”的艺术效果。他的《初雪》和《阳光》(1994年)这两幅作品,能在杂乱中见清楚,在滋润中见苍老,把阳光的明亮感,白雪的苍茫感,不着一笔而聚敛全神,靠的就是墨色的烘托。他的点苔也用积墨法,浑点丛聚,由淡而浓,松透灵活。潘天寿先生曾经说:“醒目点,糊涂点,错杂纷乱点,此三种点法,工于积墨者,自能知之。”然而,潘先生镗鞳高卓,久无嗣响。人物画中,吴先生可谓知音也。

以上三点并非吴先生笔墨的全部特色,而这些特色在印刷品中又颇遭磨损,这是令人遗憾的。因为吴先生写心宣志,侔色揣称,其锤炼处,其用力处,舍笔墨外几无其他。盖笔与墨初为二途,然笔与墨交融之后,却关系到气之短长。龚半千论山水画笔墨曾有“愈老愈秀,愈秀愈润”的说法。我想:吴先生取北碑南帖而参之画笔,其意殆即在求老求秀。概言之,老而秀,即笔之有神力处,秀不逮则乏神采,老不至则无气概。秀而润,即笔与墨交融之处。吴先生于此能从山水画中迁想妙得,借积墨、宿墨以显笔之高妙与墨之光彩,可谓人物画之创造。迨笔墨用到精微之处,便墨不碍墨,墨中有墨,若气息回环氤氲会和;便笔不抢笔,笔下生笔,若气息贯索,周流不遏。所谓笔所未到气已吞,笔所已到气未尽;所谓直画一划,见其生气;所谓笔才一二,象已应焉,离披点画,时已缺落,笔不周而意周者;横说竖说,自虑一致。这不在笔墨布置的繁简,全在乎笔墨运用的微妙。故有笔有墨乃中国画的神髓。舍此作画,不论下笔之前,有多少“意”,有多少激情感荡心灵,也难成佳作。故曰:行笔如行气。气行,则磅礴郁积,无象若有象。古人所谓“行气如虹”。虹乃气之有象者也。如虹,按照清人杨庭芝的解说,“极言其气之长无尽处也”。因此,这里借用“气长”来评论吴先生的笔墨。

最后再说“格清”。所谓格清,是指吴先生作品给人留下的总体印象。总的说来,吴先生的构图取八大山人的简笔一路。其特点是,能以行笔的轻重、繁简作出开阖排弄之势,能以运墨的虚实浓淡作空、色异相之辨。因此,布局便显得奇崛而灵变。他的章法常常是随笔而走,似乎不加经营,好像东坡作文,汩汩流来,行其所当行,止其所当止。有时看似乱笔盘空,其实动势有序,有时看似草草涂抹,其实大密之中有小疏,大疏之中有小密。不难看出,这又是黄宾虹的路数。只不过黄先生是执一驭万,一即一切,所得在繁;吴先生是万类归一,一切即一,所得在简。黄先生如宋人千岩万壑,无一笔不简;吴先生如倪迂疏林瘦石,无一笔不繁。黄先生浑厚华滋;吴先生则消虚简淡。可以说,这正是学黄能学到遗貌取神之处。

吴先生的这一番拆骨还父之功,究竟耗去了多少日月的磨砺,于此可以想见。但实际上,倘若没有密的基础,他的简是很难达到这一境界的。从另一方面来看,他的“格清”也是以“格绮”为嚆矢的。所谓格绮,我指的是他所画过的一些美人画。那些画赋色绮丽,灿然可观,收藏者庋之若宝,但却受到了评家的訾议。其原因不在于别的,而是因为形象美的缘故。我想这大概和目前流行的一种偏见有关。为了说明这一点,此处不怕赘笔,引一桩词史上的公案,以资比较。

盖词自明末,弥尚艳冶。因此,词家结集命名,往往以禅取譬。例如明人吴本泰的《绮语障》,清人郭频伽的《忏余绮语》之类。词人一方面自言忏悔,一方面仍写绮语。但就艺术性而言,他们在词境的开拓上实有功匪浅,龚芝麓于其词《有绮忏自题》云:“湖上旅愁,呼春风柳七,凭栏欲语,时一吟花间小令……寻自厌悔。昔山谷以绮语被诃,针锤甚痛,要其语妙天下,无妨为大雅罪人。吾不能绮,而诡之乎忏,然则吾不当忏绮语,当忏妄语矣。”虽有忏悔之心,然而仍是小乘之见,远不如为赵秋龄《香销酒醒词》作序的项名达依大乘之义现身说法来得高明。项氏说:“香与酒犹之声色,苟融情于香酒,自有不待消而消,不待醒而醒者。故知声即无声,得微妙声;色即无色,得善常色;情即无情,得普遍情……由文字入,总持门出生,生功德无量。则是词也,小乘戒之日绮语,大乘宝之则日绮道种。”(参见饶宗颐《澄心论萃》)作画虽不是填词,但化绮丽而归于至道,则其理如一。诗云:深红净绮罗。语云:佛者心清净是。吴先生画的美人其超脱处也正在于似纤绮而实清静。画美人能画出雾余水畔,红杏在林,月明华屋,画桥碧阴的境界,又谈何容易!因此,我想极力强调的一点就是,画的好坏,格调的尊卑,不在于形象的妍蚩,而在于笔墨、境界的高低。日下,形象丑怪已成了时髦的东西。故略辨于此。

当然,这只是吴先生的次要一面。他的重要作品,除了一些人体之外,大都来自极普通、极平凡的形象。或是粗衣布裙、和敬闲寂的妇女,或是历尽风霜、和言蔼语的老汉,或是不露光华、隐然温润晶莹的少年。他们虽来自田边、草庵和高原,在画家的笔下,却达到了古代诗歌所吟的高雅境界。

司空图在《二十四诗品》中写道:“娟娟群松,下有漪流。晴雪满汀,隔溪渔舟。可人如玉,步展寻幽,载行载止,空碧悠悠。神出古异,淡不可收。如月之曙,如气之秋。”我们不妨把前8句和后4句看做是吴先生艺术的两个方面的写照。但刊华落实,终归于澹泊。透过作品,我们所领略的则是作者心中的一片湛然的光明之海。这也就是“格清”一词的涵义。

环顾近些年来的画坛,可说是营营焉,攘攘焉,屑屑焉,常常令人黯然悲观。我们能看到吴先生析理探本,求古寻论,不以千乘雷起,万骑纷纭的排山倒海的场面,而以平凡的形象,发为惊锐之笔,画出了山水般的博大气象,为浙派人物画又拓出了新的境界,这的确是令人震撼,又令人鼓舞的。

(吴山明工作室课程研讨实录详见下期)

![齐白石年过半百当北漂:无人赏识 形单影只[图文] 齐白石年过半百当北漂:无人赏识 形单影只[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r3sgvwkjvm5.webp)

![春展缀言[图文] 春展缀言[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vf2evbpzu1x.webp)

![花鸟画的古今参照[图文] 花鸟画的古今参照[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5cboc5z3uh3.webp)

![林容生:动笔先动心[图文] 林容生:动笔先动心[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h5tmmu0trsu.webp)

![书画修复非容易事:最复杂的当属分离画心[图文] 书画修复非容易事:最复杂的当属分离画心[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xcwadnlfqea.webp)

![抗战时期的郑午昌及海上画坛[图文] 抗战时期的郑午昌及海上画坛[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5ns1ufrdl5a.webp)

![沈鹏:艺道并进 和而不同[图文] 沈鹏:艺道并进 和而不同[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qzaf2zhdb4r.webp)

![“七龙珠”之父因画画过敏隐退 漫迷:神龙快留他[图文] “七龙珠”之父因画画过敏隐退 漫迷:神龙快留他[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gk1mkzpbdug.webp)

![写实绘画是否有未来[图文] 写实绘画是否有未来[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/twtd5ptb1rb.webp)

![谁才是新的艺术明星?[图文] 谁才是新的艺术明星?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1xpgdyfxfum.webp)

![刘会群的蛋雕艺术[图文] 刘会群的蛋雕艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3hqkxtju5ob.webp)

![百年巨匠齐白石生命中的苦白[图文] 百年巨匠齐白石生命中的苦白[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ljdbv45fx41.webp)

![中国美术馆是否变成出租空间“停车场”?[图文] 中国美术馆是否变成出租空间“停车场”?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1w5dnxgih4u.webp)

![吉尔伯特和乔治:他们的存在就是艺术[图文] 吉尔伯特和乔治:他们的存在就是艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sybqzijaowe.webp)

![青花居士收藏杂谈:关于收藏的“胡说八道”[图文] 青花居士收藏杂谈:关于收藏的“胡说八道”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xz2gsbumpya.webp)

![笔挟风雷起狂涛——陈求之“水墨文字”之意义试解[图文] 笔挟风雷起狂涛——陈求之“水墨文字”之意义试解[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zkjr2jitcgk.webp)

![王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文] 王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5rciucl3z0r.webp)

![最后的Art HK 最好的时代[图文] 最后的Art HK 最好的时代[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qe0mz0e5aiz.webp)

![国画不当代何谈中国当代艺术[图文] 国画不当代何谈中国当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pjujjnox4ee.webp)

![广东连环画曾引领了全国连环画风气[图文] 广东连环画曾引领了全国连环画风气[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zhy2zc1loqg.webp)

![水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文] 水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eqdd5r4cueb.webp)

![女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文] 女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fmxrnrlqdkc.webp)

![许钦松:我们的画是画给当代人和后世看的[图文] 许钦松:我们的画是画给当代人和后世看的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5mvpuuakmyf.webp)

![荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文] 荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/thoxrsod3aj.webp)

![中国实力派山水画家--闫祖智[图文] 中国实力派山水画家--闫祖智[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4jjiuoiprje.webp)