最新作品《遗产》的电脑模拟图,有99只动物在喝水。蔡国强称作品灵感来源于昆士兰美丽的风景。

最新作品《遗产》的电脑模拟图,有99只动物在喝水。蔡国强称作品灵感来源于昆士兰美丽的风景。

蔡国强曾经以批判、先锋姿态闻名艺坛,然而进入新世纪,他频繁与政府层面展开合作项目。独立与合作之间是否存在第三条路?资本裹挟下的当代艺术创作中又是怎样保持自己的创造力?这位已经功成名就的艺术家给出了自己的答案:和官方合作时,仍应随时记住挑战自己,也挑战它,要开拓新的可能。

谈新展《遗产》传递理想世界和悲伤

新京报:11月23日即将在昆士兰现代美术馆开展的《归去来兮》是你在澳洲的首次个展,过去你们有过两次不成功的合作,但依然有了如今第三次合作。

蔡国强:前两次在亚太三年展上创作的作品都没实现:1996年那次是合作的焰火公司发生的爆炸,1999年那次是99艘串在一起的小船沉到河底,这就留下了很多问题给我和美术馆方面。有问题大家就希望接着去解决,去挑战它。

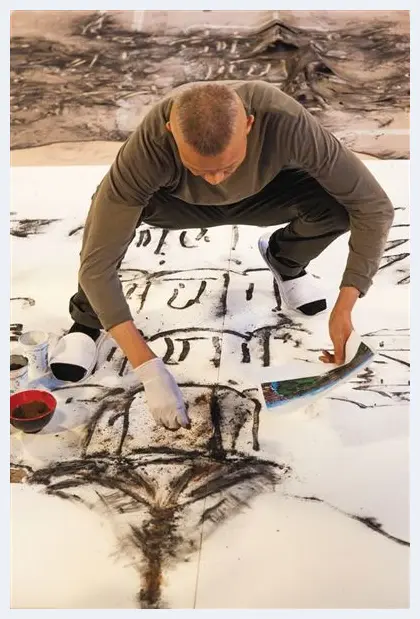

1火药是蔡国强的画笔和颜料。创作火药画时,以牛皮纸打底,上覆“炸画”的麻纸,麻纸上再盖刻版。通常,蔡国强将所要创作的内容打好草图。

1火药是蔡国强的画笔和颜料。创作火药画时,以牛皮纸打底,上覆“炸画”的麻纸,麻纸上再盖刻版。通常,蔡国强将所要创作的内容打好草图。

此次新展呈现的是一个艺术家冒险和成长的历史。事实上,这个世界对年轻艺术家是很不容易的,刚出道时那几炮要打响,否则的话没有人找你。我没有打响,人家还要来找我,说明他们就从心里理解我是不错的艺术家。

新京报:这次新个展的具体思路是怎样的?

蔡国强:事实上,美丽的地方不好做作品,除了两次失败外,我不知道那里有什么问题。所以先从观光旅游开始,到大堡礁、国家公园,他们也给我请了植物专家、动物专家,陪着我半夜去国家公园找动物。

我和家人被这些风景感动,突然感到这么美的地方,有点像乌托邦,全世界或许就剩下这里了。这本身就是问题,这就是地球的悲哀。从没问题中看到了问题,这样就有思路去做作品了。

2进而把不同的火药按照创作要求布撒在刻版和麻纸之上。此时,火药在蔡国强那儿就是画笔和颜色,他以火药画出各种场景。

2进而把不同的火药按照创作要求布撒在刻版和麻纸之上。此时,火药在蔡国强那儿就是画笔和颜色,他以火药画出各种场景。

我想在展厅里创造一个乌托邦的世界。有一个蓝色的沙漠,有99只真实大小的动物围着一摊蓝色的水,它们都在静静地喝水。这件作品叫《遗产》,传递了一个非常乌托邦的理想世界以及背后的悲伤。

另外一件新作品是《桉树》,我把一棵大树放进美术馆。地上有很多木墩,孩子们坐在上面想如何处理这棵树,他们可以谈这棵树的过去,也可以谈这棵树的未来,或者延伸开来,也许以后根据这些孩子的建议把这棵树做成什么东西。

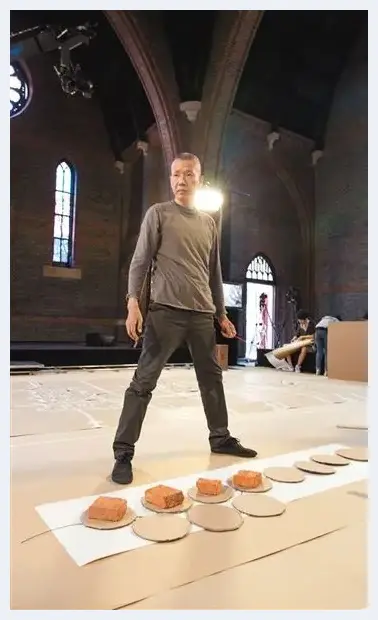

3用火药“画”好画后,最上面一层压上印板,并用胶带粘好。在重要的位置,再放些砖石加强固定作用。最后点燃导火线。

3用火药“画”好画后,最上面一层压上印板,并用胶带粘好。在重要的位置,再放些砖石加强固定作用。最后点燃导火线。

还有一个关于儿童的计划:我做了一个软件,让孩子设计火药草图或爆炸项目,也可以让他们来策划我的展览。有个中国泉州小男孩蔡,他在全世界做了很多事,搞爆破、让船插满箭飞起来(《草船借箭》,1998)……假如你是策展人,你要怎么策划这个小男孩蔡的展览。

新京报:你很多作品都喜欢用数字99,类似这次的新作《遗产》,还有你此前那件由99只逼真的狼向空中翻腾的《撞墙》等。

蔡国强:9能带来视觉效果,能活跃展厅氛围。99在中国象征不完整,是具有动态感的。同时,这与故乡泉州相信风水、相信看不见的世界有关系。我是比较相信灵性的东西。艺术毕竟不是科学,不靠论证,艺术本来就是靠这种灵性的东西。

谈原则普通人与世界共鸣的东西

新京报:2008年你担任北京奥运会开闭幕式核心创意成员及视觉特效艺术总设计,2009年担任国庆60周年庆典焰火总设计。西方媒体质疑你作为一名独立艺术家离中国政治太近。

蔡国强:西方人看起来很尖锐,这是需要的。他们一直对我做这事难以接受,对此,我还是那句话:既然利用国家力量,实现了个人作品,就要承受质疑,坦然面对后果。

作为艺术家,我希望看到自己民族在奥运会开幕式上有创造力。在全球习惯认为中国制造全是廉价商品的印象里,告诉世界,中国人也有创意,也有很多招数,也能浪漫和好玩。

事实上,利用国家的机会实现自己的作品,这样的探索在艺术本身就很重要。这在西方也是很了不起的事。

新京报:你提到的“后果”是否影响你在西方世界中与美术馆、艺术机构的合作?

蔡国强:我相信要靠自己的创造力和艺术理念来做作品,而且要有普通人与世界共鸣的东西。

《农民达芬奇》刚结束在里约热内卢的展览。巡展开始20天就有30万人来看,最后整个巴西每一百人就有一人看过。这就是普通人与世界共鸣的东西。当然也不能说我的作品中没有讨论政治社会的东西。

我创作《农民达芬奇》,就是希望通过艺术传递中国农民个体的生命力和自由精神。同时也表现作为弱势群体的他们,在世博会这样一个重大国家项目的语境里,也有一个位置展示他们个体的精彩。这就包含了我对政治社会的关注,但这不是我做艺术的目的。我做艺术还是根据我个人的性情和艺术的创造课题来做。

新京报:你的创作一直是和美术馆、艺术机构合作,很多时候都是他们出资。在和各种系统、体制合作时你所坚持的艺术原则是什么?

蔡国强:得到系统支持时,你仍然应随时记住要挑战自己,也要挑战它,要开拓新的可能。过去我不是一个乖的艺术家,今天也不是一个乖的艺术家。很多美术馆都视我为烫手山芋,拿在手上也不是,放下也不是。

直到现在,我与美术馆的摩擦还是会有。类似我此次在澳洲做展览,有一个内容是让孩子策展,但美术馆方面坚持认为孩子不懂策展,他们想将标题改成“与蔡国强一起创作。”但这不是我想做的事。我就是要让孩子接触策展,这也是我此次活动的价值。

为此,即使在今天被外界视为成功艺术家,但你仍然需要坚持斗争。类似我此次为巴黎《白夜》项目所作的艺术计划,合同中主办方的权益中有一条不能改掉,即他们拥有最终决定取消部分或全部计划的权利。我就会加上一点:艺术家也有当他觉得不能体现其艺术理念时终止计划的权利。那好,我们就是平等的。你一旦过多干涉我的艺术,我认为它已经不是艺术了,我就会说ByeBye。

有时候,策展人可能会觉得,请我来做艺术,结果发生让我不愉快的结果。这时,我会安慰他:在我做过一些事后,在今天我还会有事做不成。这证明我还有希望,还有价值。

谈符号在世界主题下探讨中国问题

新京报:作为在国际上知名的艺术家,包括你、谷文达、徐冰等等,都会被讨论作品里中国符号的问题。有质疑认为你们在国际上的走红恰恰是因美国国际主义潮流下,中国符号为你们赢得了更多的关注。

蔡国强:我上世纪90年代做的“为外星人作的计划”系列,讨论的问题是宇宙、地球的话题。到美国以后,在原子弹基地炸了蘑菇云等。很显然,这个蘑菇云与中国没有直接关系。大家还是能感受到我希望通过艺术述说的事,并不是中国那点事。

在美国生活以后,我就从之前的日本时代关注人与自然、宇宙的关系,转到对政治的关注,我的创作更多地介入大的社会议题。尽管在这个阶段,我也创作了类似《龙来了!狼来了!成吉思汗的方舟》等带有中国主题、中国符号的作品,但还是将中国放在世界的格局里,在世界主题下探讨中国问题。

其实,艺术创作最重要的是要归结到个人在艺术上的创造力。最终不是在说中国文化,不是在说西方人对中国有多么好奇,是你自己的艺术及其魅力。当然你的艺术后面有中国文化好的东西,类似中国的美学、哲学观点。与此同时还有你的幽默、个人的天性等。

新京报:你也不否认创作中会有中国符号。在这么多年的创作中,用或不用中国符号,你会有什么考量吗?

蔡国强:这里面的宽度就是你可以大胆地使用中国符号,也可以大胆地不使用中国符号。

其实说我是中国当代艺术家,我也觉得没有错。1999年,《威尼斯收租院》得了威尼斯双年展金狮奖,大家容易认为我是凭借打中国牌而得奖。事实上,我是通过收租院的现场来展现艺术家的命运,把艺术家当作品来展示。在今天,威尼斯双年展可能更多元了。但我参加的时候,直接让艺术家成为作品来呈现的很少,大家认可的是我对艺术的一种突破。

谈西方其实当代艺术并不属于谁

新京报:85新潮时期,中国艺术家对西方各种流派平面式的接受,对于中国当代艺术的发展到底有何影响?

蔡国强:从事当代艺术,是绕不开西方现代发展的脉络。即使你无视这些脉络,但你的东西仍会被人放在这些脉络里讨论。我刚出来的时候,在西方经常会被争论我是不是杜尚的弟子。是与不是对我来说都没多少意义。

其实当代艺术并不属于谁。类似亚太三年展上展出朝鲜的艺术,这是很敏感的,因为按照西方的学术标准,经常会一刀切,认为朝鲜根本没有当代艺术,不能放在当代艺术展中。但亚太三年展还是有自己的主张。

新京报:前几年萨奇、尤伦斯抛售所藏的中国当代艺术,被认为是西方集体看衰中国。

蔡国强:为什么我们需要别人看好。西方藏家有很多原因拿出来卖,难道因此,我们的艺术就要失去信心、不安了吗?

我在西方经常被问道:为何中国艺术不多元、文化不多元?这不在于中国艺术家表现手段不多元,你看威尼斯中国馆各种艺术手段都有,录像、装置、行为、绘画。其实,不多元的原因是因为中国人看世界的眼睛不多元、关注的东西不多元,思考的问题不多元、思考的方法不多元。大家都太在意中国这点事,其实没几个国家的艺术家会老谈自己国家的事。

谈市场少拍卖年轻艺术家的作品

新京报:第一次听到自己作品拍到了上千万感受是什么?

蔡国强:我为收藏我东西的人高兴,他们赚到了我很高兴。拍卖贵了,美术馆收藏我的作品也相对贵了。

新京报:创作心态有否影响?

蔡国强:我最大的问题即我创作上不断面临的问题。除此之外对我没什么影响。

新京报:怎么看中国当代艺术的天价问题?

蔡国强:那么高的天价,本应是在很多世界美术馆做了个展、出现在教科书中的结果。

商业帮助了中国艺术家在全世界的推广,但它带来的损害也很大,使世界对中国艺术家的焦点都在市场价格上,也使得不少中国年轻艺术家在意价钱。

这次佳士得[微博]进中国有一个问卷给大家,其中一题是如何帮助中国年轻艺术家。我的回答是“少拍卖中国年轻艺术家的作品”。

新京报:给年轻艺术家建议?

蔡国强:艺术家最终要回到作品本身来,回到是否给予艺术史那么一点点推动力。中国艺术家需要被挑战,放到世界范围内时自然会被比较,你躲也躲不掉。

年轻艺术家首先要敢于挑战艺术史,给美术馆捣蛋,才可能被艺术史和美术馆接纳;跟过去艺术史上的艺术家们和现在的艺术家们玩,你哥们给我一脚,我给你一根香蕉皮,互相玩来玩去,开心死了。中国艺术家除了继续在意自己的那点事,还可以多在意些世界的事,把它也拿来一起玩。

![扇面书法章法略谈[图文] 扇面书法章法略谈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/va4n2bhhydz.webp)

![当今艺术为何难觅大思想[图文] 当今艺术为何难觅大思想[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m2s1py45fyn.webp)

![刘玉来:说说文人字(书法)的衰落[图文] 刘玉来:说说文人字(书法)的衰落[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nc4u1f2ngk5.webp)

![他对现代建筑有推进作用[图文] 他对现代建筑有推进作用[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0yol3noxbu2.webp)

![访著名写实油画家王沂东[图文] 访著名写实油画家王沂东[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/usecrkewfvg.webp)

![画室:画家神圣的创作空间[图文] 画室:画家神圣的创作空间[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ppw2j45yruj.webp)

![文艺界委员两会论“雅俗”文化 高雅草根不易分家[图文] 文艺界委员两会论“雅俗”文化 高雅草根不易分家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u3awljqyjyc.webp)

![长城挥毫 激扬文字 ——陈求之长城行为艺术释义[图文] 长城挥毫 激扬文字 ——陈求之长城行为艺术释义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2eas3wkcwkj.webp)

![“阅读性”不是传统艺术经验强调的东西[图文] “阅读性”不是传统艺术经验强调的东西[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wqeyypfapbl.webp)

![双文化逻辑下的艺术表达--陆强的绘画艺术[图文] 双文化逻辑下的艺术表达--陆强的绘画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/txiejudadmr.webp)

![中国绘画:要写实主义还是现代主义[图文] 中国绘画:要写实主义还是现代主义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/af221youaly.webp)

![中国当代建筑的失范与重建[图文] 中国当代建筑的失范与重建[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g2nukmpzfvn.webp)

![关于艺术模仿与抄袭的思考[图文] 关于艺术模仿与抄袭的思考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zxsdrhl0p5h.webp)

![80后漫画家邓秋婷:一本漫画闯天涯[图文] 80后漫画家邓秋婷:一本漫画闯天涯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4hgb1522b1h.webp)

![张治国--著名书画家献礼建国65周年[图文] 张治国--著名书画家献礼建国65周年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iulaapkbafq.webp)

![人之初:西方艺术史中的儿童形象[图文] 人之初:西方艺术史中的儿童形象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d04vqb2r1ne.webp)

![盗墓:文学之热与现实之殇[图文] 盗墓:文学之热与现实之殇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ecdqfop4ibw.webp)

![中国水墨艺术走向世界任重而道远[图文] 中国水墨艺术走向世界任重而道远[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y4ouytacrre.webp)

![戴丹:梵高的启示[图文] 戴丹:梵高的启示[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/finoeyslohc.webp)

![沈津:漫谈名家所治藏书印[图文] 沈津:漫谈名家所治藏书印[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zwrb50qdk4g.webp)

![审美首先是一种价值立场[图文] 审美首先是一种价值立场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ntszvxx3tin.webp)

![土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文] 土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f1cqqayasok.webp)

!["地下"文物应不应合法化?[图文] "地下"文物应不应合法化?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uwapisuzg5y.webp)