今人遇唐楷,多以“惧”字当先。由是因惧生恨者有之,生嫌者亦有。古来习楷者仅一二分能成就,其难为实。但知难恨难,或批唐楷诸多弊病,不若直说恨缘自身。

大巧似拙,大化若藏,楷书之妙趣即在于此,其难亦由斯。故若要跻立楷境,先须破除我执。破我执驱无明,则慧立现。人无偷巧妄捷之小智,以慧心观帖学书,即可思立足。若此,则“立”已潜至。做破后之立,有收之放,如此可趋书之“文形”。

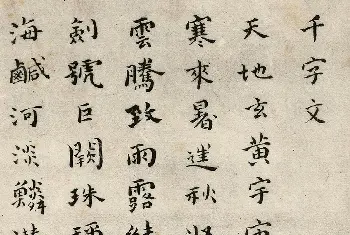

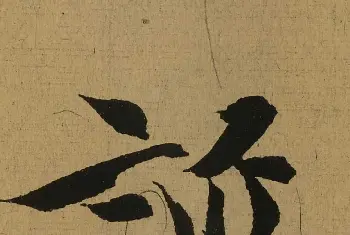

楷法之立,于当下,或可称之创新。揽进万籁参差,方可纳新。故曰,书艺之创新即变化。变化无形,神理自存;笔札盘旋,由貌现心。内里知识催生笔端变幻,少诵孔孟难立稳重,不读老庄难图散逸,未闻诗经难写天真,罢学乐府难有灵动,失阅礼记难出秩序;不观史则无骨,不问道则无筋,不训韵则无神;书迹如神,汉字若灵,一瞬僵滞也将掩没风采。胸藏丘壑,言启芳菲,才能于檀皮刻写三千大千。唯世界无穷尽,唯摹此无穷奇幻方能推陈出新。其要,在习日课,善发现、勤学习。如此可渐趋书之“文质”。

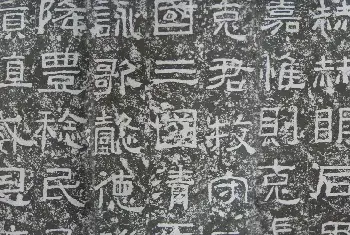

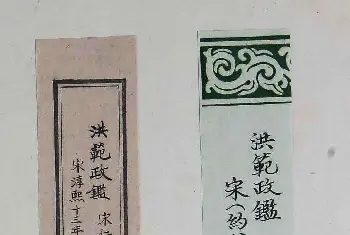

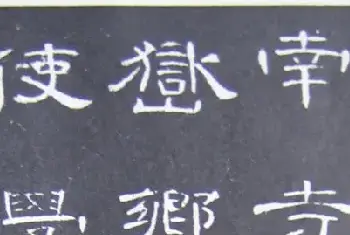

楷者,有魏晋楷、隋唐楷,有大楷小楷。追魏晋可学朴茂,习隋唐亦得遒劲,于书法皆为资粮,无可厚薄处。由此方可谈藏纳与彰显。魏晋世沧桑而道坚强,故其楷书兼蓄多变,但若童子初出游,跳跃舞蹈,天机使然,人莫测焉。隋唐国壮伟而秩坚定,故书少外寻而多内观,初有筋骨刚烈后至铮然触目;则如童子问经,多有禅修。

无魏之广繁则无晋之新意,无隋之蓄养便无唐之老成,隋唐在楷法中,并不可分割。或说唐楷已尽失其势,余谓其殆未察隋书故。唐楷名家,多由隋入唐,风神摹晋,变化诸端。至晚唐少灵秀,概由人为,非法约。人心无形无际,岂可缚焉?若然,惟自束其心致缚其学。

今时国昌民阜,发展持续科学,故书艺无外锢之忧,尽可潜学薄彰,以无际之心胸收藏无穷之世界,以智慧创变化,书写新趣。法度,实为易见之桥梁,接引之途径,无法则无从学之,能否因法而得度,在于自身。能观心照法,则可趋书之“文德”。

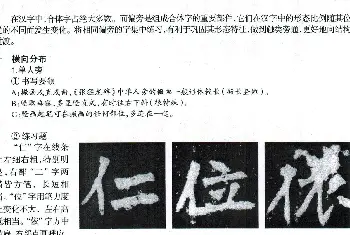

同为楷书,小者有小法,大者有大则。小楷求萧散自然,流美恬淡;大楷务古茂温润,舒展旷达。小字点画有顾盼,大字点画多矜持;小字欹侧出韵,大字平正生姿。字中广涵自然态,则可亦拙亦趣。清人言,极其自然,乃为有法。吾心亦同。

楷书之功,无有捷径。小楷运笔,必谨慎若朝圣拜祖,不可随意。小楷结字重势,以势出神。小而扭捏,最不可取。精致之要在功夫做足,笔笔不失分毫。若存满庭扭枝冻仆,唏嘘窘缩,令观者愕然抓腮;远不如一院朗月空照,尽是情致。细看月影摇曳处,含百形万状。

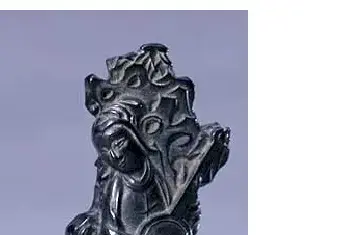

大楷比之小楷,可略将天然收藏,而取朴茂平和。或说,小楷若童子,大楷如长者。长者须有绝云气、负青天之气,有惯看沧海之淡,有理想专攻之真。长者不做童子姿态,却须存童子心境。大楷不可肥浊痴缓,小墨猪尚有可爱,大墨猪便为可憎;亦不可过于瘦硬,突筋显骨,如末法时代之饿殍孤魂,出牙布爪,着实不敢观瞻。

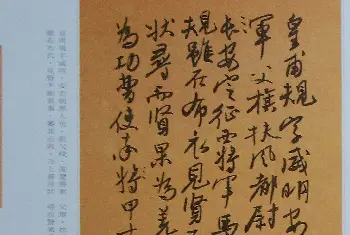

作大字,非以悬针履冰之力、横戈酹酒之怀,则难为之。意气在先,营造细微,以期铸神。入纸若刀,顿挫抑扬皆尽其状,其字有生气。字字相邀互问,则通篇伶俐传情。

习楷书欲求新而不怪、丰而不繁、机而不械,定须破“我执”,向“外”界寻找;除“得心”,向“道”里学习。若能于一字中观得众相,成就可期焉。

作《以法渡书》曰:

适我无非新,开窗拭旧尘;

学书思圣意,游艺写天真。

循法多观照,虚心去慢嗔;

毫存山水色,一字亦通神。