业余是书法家神往的状态

斯舜威

我觉得对于一个书法家,一个文人而言,“业余”是一种令人神往的状态。做一个业余书法家、业余文人,应该比做一个“专业书法家”、“专业文人”要轻松自在得多。

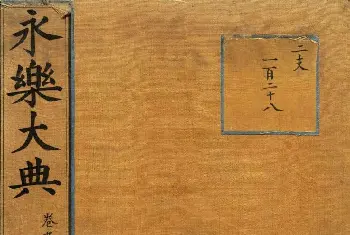

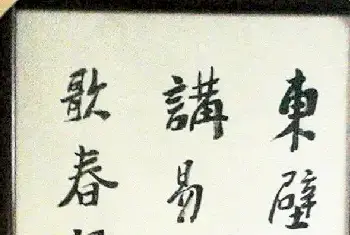

我说的文人,当然指传统意义上的旧式文人。这一类文人,懂得享受闲适的滋味,琴棋书画都要懂一点,有大把的空闲时光,来了闲情逸致,便喝喝酒,读读帖,写写诗词,练练书法。尤其重要一点是,他们可以不懂电脑,但书法是不能不玩的。如果与友人酬唱不会写信札诗笺,酒喝到兴起不能即席挥毫,那文人的味道便寡淡了几分。

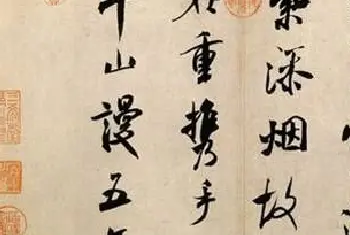

自古以来,文人的书法,几乎全都是“业余”的,也即古人所云“馀事”。“业余”有两层概念:一层就职业状态而言,不拿书法作为正业。古代文人大都走的是仕途,即使回归林泉,家中或多或少有些田地山庄,生机是无需发愁的。他们用不着靠书法谋生,书法对于他们而言确乎是一种达情适意的“馀事”。因而在古代,“业余”比“专业”地位要高得多,“专业”往往是和“工匠”连在一起的。哪怕是做到宫廷书画家,地位依然不高,依然属于工匠之列。另一层就技法状态而言,有“专业”和“业余”之分。大凡冠以“专业”,必定来路正,技法高,处于“正统”地位;而被视为“业余”,无疑是对其书法品位、技能的一种不认可,被打入“野狐禅”。所以现在尽管真正靠书法谋生的人并不多,但是只要是玩书法的,大都要千方百计表明自己的“专业”身份,而耻言“业余”。这便有点古今不同了。

我也很想成为“专业”一族,但自己照镜子打量了老半天,发现浑身上下都是“业余”的。静下心来想一想,觉得“业余”也并非坏事。“业余”的最大好处是,不必以此为生,不必以此为能。既然用不着靠书法赚钱养家,用不着靠书法带来名声,也用不着借助书法来证明自己的能耐,则完全可以把书法以及与此相关的名利看得淡一些。这样一来,从动机到行为,书法活动或许将变得更为纯粹,更为愉悦。

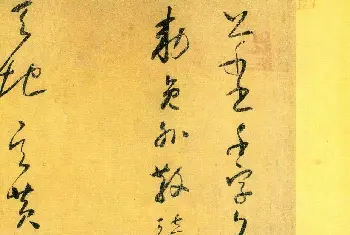

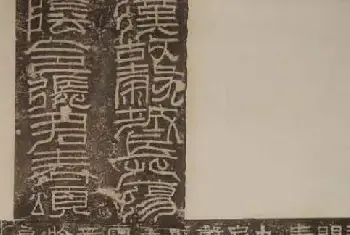

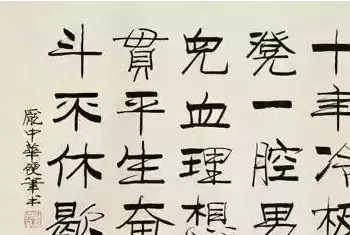

我倾情于书法之年,已逾知天命之年。当年我调到《美术报》工作,结识了王冬龄老师,并两度进入中国美院书法系研究生班学习,对书法产生了浓厚的兴趣,书法遂成为生命中不可或缺的有机组成部分。当时研究生班的同学大都是书法系本科出身,笔头功夫个个身手不凡,我就老老实实把自己定位为“业余爱好者”。在王冬龄老师的指导下,我从孙过庭《书谱》、怀素《小草千字文》着手,开始了“时或留心,犹胜弃日”的“业余”书法生涯。几年之后,稍稍找到一些感觉,再通过临习李北海窥探“二王”门径,并买来大量二王法帖逐一临习,通过临习《西狭颂》、《礼器碑》、《石门颂》以强健笔力。虽如此,面对浩瀚的书法大海,只是“以蠡测海”而已,即使穷毕生之力,也只能是“业余”,稍有长进,则心满意足了。

我的职业是做文字工作,与书法相比,写作应该是我的“正业”。对一个文人来说,写作是基本功,就如同种田是农民的基本功一样。但这并非说写作是我的“专业”,我对写作的定位仍是“业余”的。如果写的是自己感兴趣的东西,写作无疑是愉悦的;如果写作变成了不得不写的任务,则写作将变成一种痛苦。“业余写作爱好者”可以做到只写自己愿意写的东西,不写“遵命”文章,少写“应酬”文章,内心始终可以保持一种轻松愉悦的状态。我早就加入了中国作协,但几乎从不参加作协的会议,觉得自己并非合格的作家,有几次应邀参加作协的活动,也是以“书法家”的身份去的,奉命为活动主办方写几幅字作为“回报”。也已加入了中国书协和中国美协,有一级美术师职称,但去参加书画活动时,则常常喜欢以写作者的身份,自认书画非我所长。这样,反而得到左右回避之便。

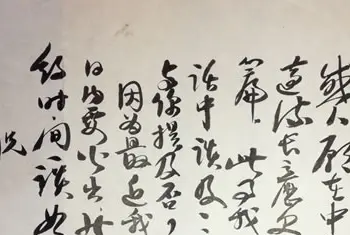

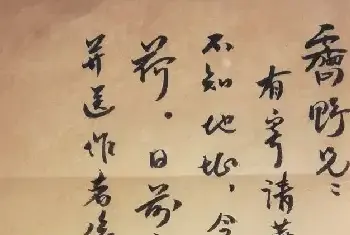

近年来,我工作之余的主要日程是读书、临帖、写作,或者写作、临帖、读书。这一切都是“业余”的,读书而无升学拿学位的压力,临帖而无参赛获大奖的压力,写作而无藏之名山传之后世的压力,完全出于自娱自乐,其快何极!闲暇则到平闲堂外的山径漫无目地的漫步,或在品茶小饮之余,给远方的友人写一手札,写一诗笺,抒发偶然闪过的玄思幽情,感到平闲堂既远离市尘喧嚣,又与相知的友人文墨相连,实在是一个享受翰墨人生的佳地。

所幸碌碌尘世,竟也有相知同好,如北京张瑞田君,对书法的理解惊人相似,遂手札诗笺往来不断,并合力组织作家学者手札展,旨在倡导文人随意率性的案头书法传统的回归,若能引得海内同好响应,则不失人生快事。即令响应者寡,亦无伤大雅。哪怕只有两人同行,亦足以傲称吾道不孤也!

平时所临墨迹,均敝帚自珍,藏于箧中。偶尔翻阅前些年旧作,发觉稚拙丑陋,实在“业余”得难以示人,复又窃喜,从中感到自己不知不觉“进步”了不少。倘若如此再坚持20年、30年,到七老八十时光,或许可以聊以自慰:虽然“业余”一辈子,亦不负平生所好矣!

“业余”状态,吾所愿也。

(作者系浙江美术馆副馆长)