力,是一个物理学的概念,它是物体因重量与运动而生的物理单位。因为力量是生命的象征,其又被引伸为一种能够唤起人们审美愉悦的美感特征。举重、拳击、投掷……我们似乎更能从体育比赛中直接感受到生命的力量与美感。艺术审美中对力的理解无疑也来自生活作品中所谓“力透纸背”、“笔力万钧”等,虽非同体育一样直观明了,但人们对力作用的美感认识无疑是肯定的。

然而,书法作品的力感表现与生活中的物理力作用并非完全一致。一位举重高手,能将数百斤重的杠铃举过头顶,却未必能够驾驭小小的毛笔;看似文弱的一介书生,或许能写出浑厚的线条来!由是,艺术作品的力感,是艺术家通过对工具材料的精准把握与有效作用的结果,它比生活中的力量表现要复杂得多。

在此,我们兹选择笔法、笔力与线质之间的因果关系作为议题,讨论书法用笔力作用及其所造就线质的审美差异,藉以让大家明了书法线条审美的要点及书法创作的目的。

一、力作用的方法——笔法笔法是书法史上一向为人关注的话题,不仅因为它关系到对书法艺术技法的理解,更为重要的是,它直接影响到书法的审美。古人对笔法的解释大体可分为执笔和用笔。执笔为用笔服务。所谓“五字执笔法”、“拨镫法”、“两指法”、“三指法”等等,名目繁多,是指执笔的方法。这些执笔的使用因人而异,书法家可根据自己的生活习惯及生理机能作自我调节。据说林散之老人擅用“两指法”,写出的线条内蕴丰富,说明执笔只要为人习惯并能让人体察用笔的奥秘,都是可行的。对于大多数人而言,“五字执笔法”较为适宜,因为它能充分发挥五指的作用。就个人的体验与观察,“五字执笔法”的基本方法大多能为人掌握并理解,惟转指捻管(尤其是快速运笔中)却为一般人所不知,或不能发挥运用。故执与用之间还有一道秘则——姿势虽正,执笔样子好看,未必实用。大多数人认为执笔要正、直,笔者却感觉只有欲写未写时笔可以是正的,一旦落笔,笔始终不应该正,就如一个舞蹈运动员或自由体操运动员,只有在开始或结束时可能有一个立正的姿势,作为一种对观众的礼仪。而一进入角色,则一般不再有立正的姿势。笔之用也正在这“变化”之中。执与用之过渡,在于指及腕、肘、肩乃至全身的协调与转换,以适应重力(提按)与速度(快慢)之间的微妙转接。死守执笔法的姿态,未必能真正用活你手上这杆小小的毛笔。

对古人的执笔与用笔的解读,唯有从古人的书论与作品中体察。《东坡题跋》曾云:“献之少时学书,逸少从后取其笔而不可,知其长大必能名世。仆以为不然。知书不在于笔牢,浩然听笔之所之而不失法度,乃为得之。然逸少所以重其不可取者,独以其小儿子用意精至,猝然掩之,而意未始不在笔,不然,则天下有力者莫不能书也。”①羲之从后取献之笔而不能,东坡理解这是羲之从小孩对执笔的认真这一角度加以褒扬的,而非以为笔牢便是懂笔法了。这一点也可说明执笔当不宜死守,以能随意用之而不失法度者为上。古人也有总结指实掌虚者,指实非指把笔捏死,实际应是把笔玩于股掌之间,以能随心所欲。笔者用指亦虚,但人亦不能轻取,自以为各指用笔的关口收放有自。指实则易死,不能转指捻管则在快速中线条微妙处无从体现。指虚而不松懈。松懈则各指作用未能发挥到位。

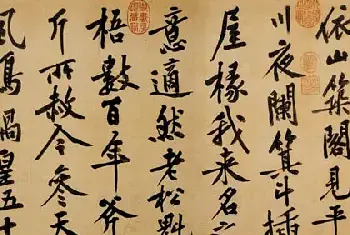

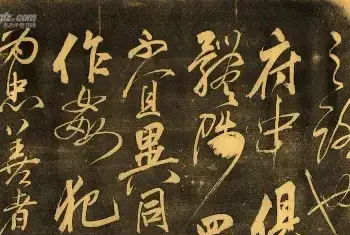

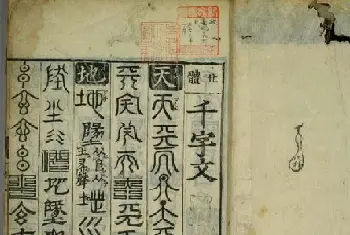

用笔的关捩主要在挥运。以提按有度、快慢有节及其互相间的默契为能事。提则轻、按则重。但提不可轻提,按不能死按。轻提则笔空,死按则笔滞。故在提与按之间的转换过渡极为复杂。有能提而重者,有能按而动者,是为高手。右军、鲁公、旭、素、少师等,皆能重提、动按。观《初月》、《频有哀祸》诸帖,使转自如又能笔笔到位;《祭姪稿》、《古诗四帖》等,则能重按而不滞,线条凝练而不呆板。拿大王与赵孟頫比,大王胜在使转间的动作立体,骨力强健而体态洒脱,赵书则转笔多不见转指,用笔为执笔所缚,一俟转、折处则时见侧笔,故易生单薄。右军也有不少侧笔,但其侧锋多带中锋,即侧扫的动作极短促,侧而马上能中锋,且极快速,速度又见变化,故侧而不见羸弱(古人曾有绞转法,或正是指侧而能中,中而能侧)。张旭书比于同是唐代书家高闲的草书,则厚重、灵活皆过之。高闲《千字文》似乎只有动作,但按即按,提即提,提按之间的过渡不入纸,即多提空或死按,点画之间的血肉筋骨不能如《古诗四帖》这般的丰满与鲜活。

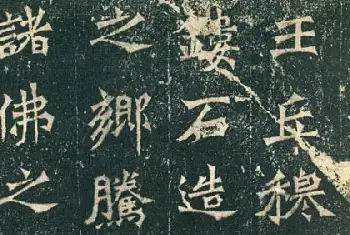

重提与动按,便是对用笔力作用的微妙理解。常人言提必轻,言按必重,只是解其一般规律。而提之重、按之动,则又与运笔速度之徐疾相关。速度快则线迹爽,慢则线迹缓,但若只知快慢,不知快慢的调节(即速度中的节奏、线律等),则快枉为快,慢易成死笔。提按(重力)与快慢(速度)的协调把握,构成用笔的主要内容。 这里笔者有意要提及帖与碑的用笔问题。帖,现在我们多指墨迹与刻帖,碑则指刻石书(也有包括金文等)。许多人说碑刻因非墨迹,且多漫漶,不存笔法,不可学,这是单边帖学主义的立场。笔者不反帖,但也重碑,故历史上所有碑与帖,大都学过。以笔者双向学习的体验,写出来与大家一起讨论。

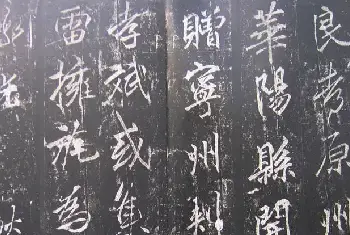

其实,早在唐代,人们就以能从碑中吸取深厚沉着为能事。初唐的欧阳询, 法兼南北,既学右军,也坚持北碑的沉实。观《梦奠帖》之笔力,唐初无人能及。中唐张旭、颜真卿怀素及五代的杨凝式等,均追求沉厚的线质。所谓“屋漏痕”、“锥画沙”、“印印泥”等审美术语,也大多在唐代提出,说明唐人对力的微妙性的认识与理解。与后来碑学者所不同的是,唐人很少见得汉碑及由隶及楷的碑刻,故他们在结构上不同于清代的碑学派,但对于线条,即对用笔的力作用的把握与认识,与碑学派们倒是没有什么二致的。

之所以颜真卿、张旭、怀素 也为帖学者们所理解,在其强调用笔重力的同时,不排斥学习二王的使转与结构。张旭的《肚痛帖》,颜真卿的《祭侄稿》、《刘中使》等,怀素的《论书帖》、《自叙帖》都有二王的影子,这种影子不仅表现在用笔的变化上,也表现在结构的灵活性上。就帖学而言,王书可以说是极致。故历来凡学帖者不学二王极少见得,王书因此在历史上孵化出太多的风格子孙,代代相传。但王书比之颜、旭,笔者以为重度不及,如果说王书重力在五六分,颜、旭则在七八分。我们知道,重量与速度有时是成反比的。一个身体很重的人,是不能作跑步运动员的。王书追求用笔的潇洒自如,笔自不能过重,这或许是魏晋文人书法的性格所在。故王书在用笔时,不可能按下笔锋的八九分,而往往只有五六分,甚至更少。旭、颜们却不然,为了追求大气浑雄,笔不按下去线自不沉。高妙的是,旭、颜们按下的七、八分,却仍然带有二王书的灵动,能沉实而不板滞,这可以说是唐代书家们对笔法的一大贡献。让我们再回到对碑刻书法的理解上。以《张迁碑》、《爨宝子碑》、《泰山金刚经》等刻石书法的线条质量,毛笔按下的分量不及八、九分很难写到位,可以说,比旭、颜还要再重一、二分。如此重按,若用笔写死,线形固然能粗实,但少灵动,可能得不偿失。许多从碑者写《张迁碑》写得很粗糙,便是死按且用蛮力的缘故。所谓蛮力,是依赖于速度的猛利显示力量的一种方式。这种方法固然能获取力感,却是古人所言的“鼓弩为力”,不入味,不耐看,一个词:不古。既具重量又不板滞又不粗糙又需有古意,这是学碑的至难处。凡有用笔经验者都明白,笔锋按下程度越大,毛笔便越难回提(容易提空),也越难使转。铺毫后怎样用锋,让锋像按下四五分那样的灵活自如?多数人依赖速度。要在快与慢之间,找到一个不燥不滞的度,既能保持线条的重量,又能使线条富有动感变化(弹性),且有古意。这种不燥不滞的方法,笔者以为当为柔。重而柔使力沉实绵劲(韧),而不致脆或燥,毫铺开后即能做更为微妙的动作。重而不滞,要在柔运过程中节奏上有变化,动作不可机械。如此,以柔表雄,古意便存。碑学书家们对待碑刻线条的古意,不少以颤涩法为之,如何绍基、李瑞清等,但失之造作;赵之谦或许明白不能以颤涩法为之,但以写帖的笔法终不能体现碑的重度与古意

沈曾植方笔翻转,显得尖刻而时见单薄;康有为重中带燥,被不少人讥为烂草绳……这一切都说明碑刻线条的力度把握的至难。由于碑学没有帖学般有清晰经典范本存在,这使碑学者对笔法的探求常常如坠云里雾里,茫然不知所措。近代碑学的实践大多各自有各自的探索,虽也气象万千,但与汉碑魏碑中的精品相比,那种蕴含深厚微妙的力度,似难企及。