罗丹说:“一个规定的线(文)通贯着大宇宙,赋予了一切被创造物。如果他们在这线里运行着,而自觉自由自在,那是不会产生出任何丑陋的东西来的。……低能的艺术家很少具有这胆量单独地强调出那要紧的线,这需要一种决断力,像仅有少数人才能具有的那样。”[1](p.176)中国古代书法家正是这“少数人”之一,他们本能地找到了“通贯大宇宙”的线,并在甲、金、篆、隶、楷、行、草等诸多体势中加以层出不穷的变化,在龟甲兽骨、钟鼎彝器、简帛宣纸上轻歌曼舞,使这一根线“既流出人心之美,也流出万象之美”。[2](p.286)

总体上,书法线条是由具象到抽象,由象形到符号,由单一而多样,由简到繁再到简,由不自由到自由。正如宗白华先生所说:“中国书法是节奏化了的自然,表达了深一层对生命形象的构思,成为反映生命的艺术。因此,中国的书法,不像其他民族的文字,停留在作为符号的阶段,而走上艺术美的方向,而成为表达民族美感的工具。”[2](P.362)

一、最高的抽象

线条本身就具有抽象的品格。之所以说书法线条具有“最高抽象”的品格,是因为书法线条抽象得最彻底、最纯粹、最富于观念性。如果说中国绘画线条、随形赋形是初级抽象,几何纹饰是二级抽象,“十八描”和种种“皴法”是三级抽象,那么,书法发展到隶书就完成了绘画的三级抽象,到楷书已演进到四级抽象,最后在草书中完成了五级抽象,也是最后抽象和最高抽象。康定斯基曾谈到线的“内在音响”。他认为绘画中的线必须从摹写实物形象这一目的中解放出来,这样的线条便能自身作为一种物而起作用,使它的“内在音响”不再因为旁的任务的干扰而被削弱,终于获得了完满的力量。[3](P.303)但康氏的艺术精神只有在西方现代抽象艺术中才得以落实。在中国古代绘画中,线条固然没有埋没、围困在“形”之中,但远远没有从“形”中彻底解放;而书法线条则不然,到“隶变”阶段,形的成分、“似”的因子已荡然不存。到草书中,不仅隶书的“蚕头雁尾”难觅踪迹,就是楷书中的“弩”、“勒”、“啄”、“磔”等也被解构和异化了。可以说,书法(汉字)每前进一步,就伴随着“抽象性”向上提升一级。

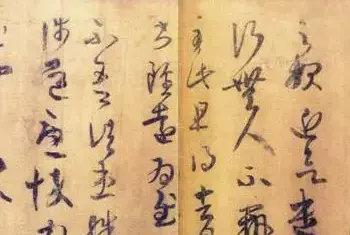

正因为书法线条具有最高抽象性,那么它所蕴藏的内涵,形象性、情感性等等就具有模糊性、间接性。梁武帝从王羲之书法中读到的是“虎跳天门,虎卧凤阙”;李世民见到了“烟霏露结”、“凤翥龙蟠”;袁昂体察到“谢家子弟”般的风神;孙过庭感悟的则是“不激不厉”、“风规自远”的君子之风。

线条的情感意蕴比其形象更具有不确定性,我们面对前贤杰作,如果对书家、书作及其文字内容一无所知,那么我们很难确定其情感的具体指向。单凭颜真卿《刘中使》帖中那个独占一行、纵宕奇逸的“耳”字,可以说“欣喜欲狂”,也可以说“满腔愤怒”;不了解“乌台诗案”,不了解苏轼在黄州“小屋如渔舟,濛濛水云里”、“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇”的当时境遇,又怎能从《黄州寒食诗》中读出“也拟哭途穷,死灰吹不起”的心境呢?书法线条由于直曲、方圆、疾涩、长短、枯润等形态的不同,其情感内涵肯定有差别,但作为一种最高抽象的线条,它只能为我们的想象指示一个笼统的、大体的、不完全确定的方向。书法线条的高度抽象性既为书家创作的自由提供了无限可能性,也为人们欣赏书法提供了无限的空间。书法线条的趣味和魅力正在于此。

二、东方情调

我们说中国书法表现了东方情调和东方色彩,那么,究竟什么是东方情调和东方色彩?很少有人能说清楚,要么语焉不详,要么言不达意。所谓东方情调,就是东方民族特有的审美观念和审美情趣,具体地说是东方民族在审美“同情观”影响下的“以生命为美,以生气盎然的对象为美的东方审美观。”这一特点在东方的所有审美形态上都表现出来,例如,“东方民族的人体美观念就是健康、性感、生动、姿态优美、服饰艳丽。对动植物之美要求旺盛的生命力、外形茂密、茁壮、生气盎然。……对山水之美要求雄壮、气势、葱茏的植被;河流奔腾而有动感;森林宁静而深沉,充满生意。”[4](P.69)中国书法用线条建构的空间世界和时间流程中正是“以生命为美,以生气盎然的对象为美的东方审美观”的具体化,正如伍蠡甫所说:“我国书家的精神深处并没有像康定斯基那样消极的、颓废的‘内在需要’,因此作品中呈现出雄强、刚劲、浑朴、秀雅、潇洒、隽逸、奔放、严谨等十分多样化的风貌和境界。我国书法艺术能用抽象形式表现以上种种情境,堪称健康的抽象艺术,而且是值得大书特书的。”[3](p.309)中国书法从来就拒斥颓废、阴暗、小气、庸俗、软靡、蹇怯、退缩等精神风貌和境界。

试读以下书评:

韦诞书如龙威虎振,剑拔弩张。

索靖书如飘风忽举,鸷鸟乍飞。(袁昂《古今书评》)[5](p.74)

子敬草书……如丹穴凤舞,清泉龙跃,倏忽变化,莫知所自或蹴海移山,翻涛簸岳。(李嗣真《书后品》)[5](p.135)

(颜真卿)其发于笔翰,则刚毅雄特,体严法备,如忠臣义士,正色立朝,临大节而不可夺也。(朱长文《续书断》)[5](p.324)

(张旭书)……栖迟卑见,壮猷伟气,寓于笔牍间,盖如神虬腾霄汉,夏云出嵩华,逸势奇状,莫不穷测也。(朱长文《续书断》)[5](p.325)

这其中活跃着多么强旺的生命的意象,展示着多么健朗的人格,奔纵着多么令人振作感奋的激情!李世民抑献之书“如隆冬之枯树”、“若严家饿隶”;讽萧子云书“若萦春蚓”、“如绾秋蛇”。[5](P.122)项穆因人废书,说:“赵孟頫之书,……妍媚纤柔,殊乏大节不夺之气。”[6](P.532)无独有偶,冯班在《钝吟书要》中也说:“赵文敏为人少骨力,故字无雄浑之气。”[6](P.555)康有为为光大碑学,对帖学派多有贬斥,对赵孟、董其昌贬之尤甚。他认为董书“如休粮道士,神气寒俭,若遇大将军整军厉武,壁垒摩天、旌旗变色者,必裹足不敢不山矣。”[6](P.860)并谆谆告诫后学:“更勿学赵、董,荡为软滑流靡一路。若一入迷津,便堕阿鼻牛犁地狱,无复超度飞升之日矣。”[6](P.850)可见,缺乏生气的、寒俭的、软滑流靡的线条是不能进入书法的审美视野的,因为它们不符合东方人的审美趣味,与至大至刚的浩然之气,文质彬彬的君子之风,以及“解衣磅礴”、“鼓盆而歌”、“逍遥游”的精神气度相去甚远。

中图分类号:J292文献标识码:A文章编号:1004-6097(2011)02-0075-04

作者简介:陈龙海(1962—),湖南长沙人。书法硕士、美学博士。现为华中师范大学副教授,硕士研究生导师。