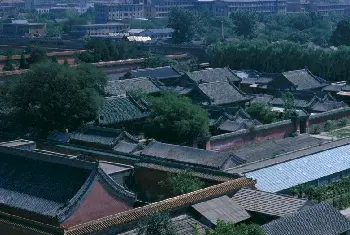

昭仁殿❖图片

昭仁殿匾额

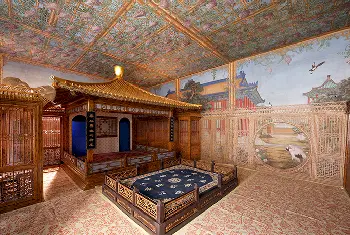

昭仁殿内景

昭仁殿❖简介

昭仁殿始建于明代,为乾清宫东侧小殿。

昭仁殿南向,单檐歇山顶,上覆黄琉璃瓦。面阔3间,正中明间辟门,两次间槛窗。殿前接抱厦3间。明时,殿前有斜廊通乾清宫及东庑,清代改廊为砖墙,自成一院,有小门以通内外。殿后接室3间,均为藏书之处。殿之东设龙光门,明代已有,是正宫通向东路的安全出口。

明崇祯十七年(1644年),李自成攻入北京,崇祯皇帝出禁城自缢前在此砍杀其女昭仁公主。

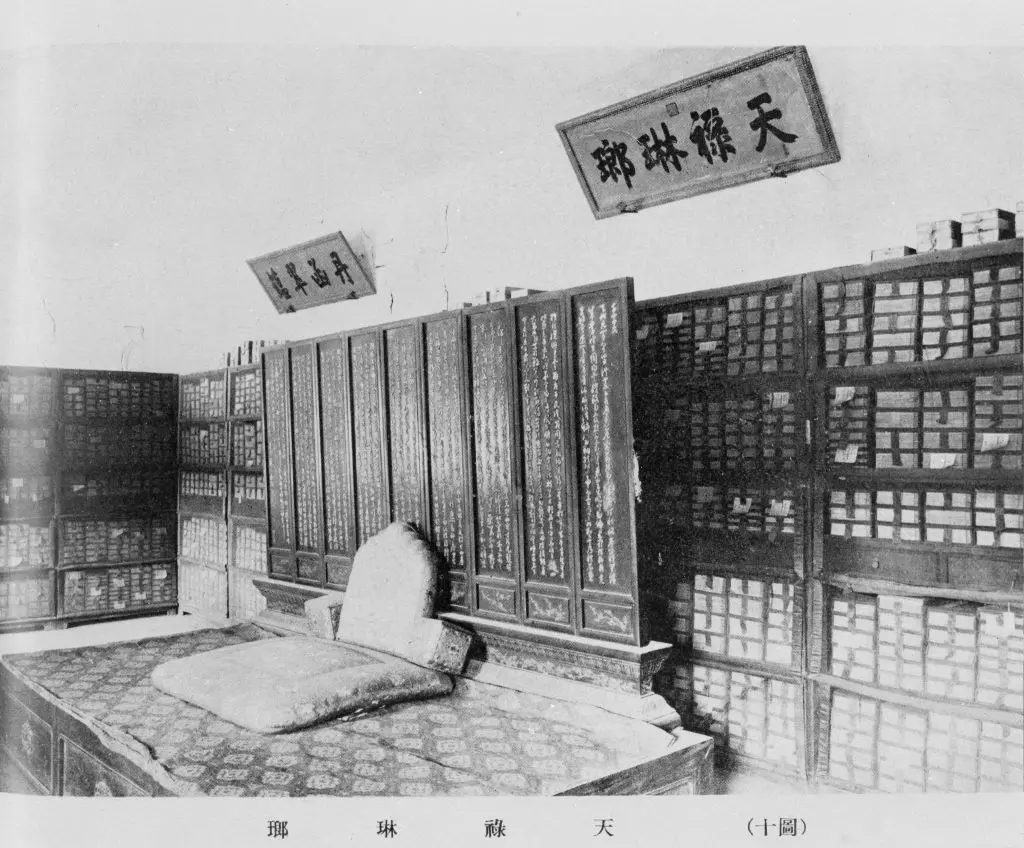

清朝,昭仁殿成为皇帝读书的地方。殿后西室匾曰“慎俭德”,再西有匾曰“五经萃室”。乾隆九年(1744年),皇帝下诏从宫中各处藏书中选出善本呈览,列架于昭仁殿内收藏,并御笔书“天禄琳琅”匾挂于殿内。乾隆四十年(1775年),又命大臣重新整理,剔除赝刻,编成《天禄琳琅书目前编》十卷,记载了每一部藏书的刊印年代及流传、收藏、鉴别等情况。当时昭仁殿共有宋、金、元、明版藏书429部。乾隆四十八年(1783年),乾隆皇帝认为南宋岳珂所校刻的《易》、《书》、《诗》、《礼记》、《春秋》五经十分重要,命诸臣在昭仁殿后室特辟一小室,赐名“五经萃室”,御题匾额,悬于室内,并设围屏,上刻“五经萃室记”,旁有联曰:“有秋历览登三辅,旰食惟期协九经”。后嘉庆皇帝亦常临室阅览,并作有《五经萃室观书诗》。嘉庆二年(1797年)十月,乾清宫失火,延烧昭仁殿,《天禄琳琅》之珍贵藏书被焚为灰烬。同月,嘉庆皇帝命重辑《天禄琳琅续编》,于次年完成。嘉庆二年(1798年)昭仁殿重建,收贮《天禄琳琅续编》659部,12,258册。“五经萃室”亦重新恢复,藏《相台五经》。昭仁殿的藏书中,宋金版本用锦函,元版本用青绢函,明版本用褐色绢函,分架排列,皇帝可以随时到此览阅,十分方便。

相关知识科普

昭仁殿

乾清宫

歇山顶

歇山顶为中国古建筑屋顶式样之一。由一条正脊、四条垂脊、四条戗脊组成,故亦称九脊殿。又有单檐、重檐之分,重檐较单檐尊贵。

琉璃

一种带釉的陶制品。釉以铅作助溶剂,以含铁、铜、钴、锰的矿物作着色剂,再配以石英而制成。明清皇家宫殿、宗教庙宇等,常以琉璃作建筑材料用。

面阔

间之宽称面阔,即指古代建筑中平行于桁檩方向,且位于同一直线上相邻两根檐柱中心线线间的水平距离。各间宽度的总和称通面阔。

明间

古建筑术语。指建筑各面正中四根檐柱之内的空间,其两侧称为次间。

抱厦

亦称龟头屋,是从正殿接出的小屋,与正殿用两个屋顶连接。

李自成

李自成(1606—1645年),本名鸿基,陕西米脂人。出身农民家庭,明崇祯三年(1630年)率众起义,成为农民起义军领袖。后为闯王高迎祥部下。崇祯九年(1636年)高迎祥牺牲,继称闯王。根据当时的社会状况,他提出“均田免粮”的口号,受到百姓的一致拥戴。崇祯十六年(1643年)在襄阳建立政权,称新顺王。同年在河南汝州(今临汝)击败明陕西总督孙传庭部,旋即进兵西安。崇祯十七年(1644年)正月建立大顺政权,年号永昌。不久攻克北京,明亡。其后,由于农民起义军的将领们犯了骄傲自满的错误以及镇守山海关的吴三桂引清兵入关等原因,起义军失利,退出京城。李自成率部转至河南、陕西一带与清军对抗。永昌二年(清顺治二年,1645年)李自成在湖北通山九宫山被地主武装杀害。

五经

汉武帝于建元五年(公元前140 年)开始在朝廷设五经博士之官,以备咨询。当时的五经是指《易》、《书》、《诗》、《礼》、《春秋》。此时的《礼》指《仪礼》,后世改为《礼记》,《春秋》又合以《左传》。皆先秦儒家之经典,但均掺有汉儒推想成分。再经历代儒家注解发挥,都成为有利于封建统治的理论。其讲史的内容,多出自《通鉴纲目》、《贞观政要》及本朝的《皇明祖训》等史籍。

《礼记》

《礼记》是中国古代儒家经典著作之一,是关于中国古代礼乐文化的论著汇编,西汉戴圣编纂。其内容分为两大类:①关于礼乐的一般理论;②关于礼乐制度。《礼记》本非一人所作,因而在内容上显得十分博杂。《礼记》和《周礼》、《仪礼》合称“三礼”,郑玄为之作注。