亨利·茂飞是一位美国建筑师,他曾于1914年来到中国,留下了大量作品。他提倡的“中国建筑的适应性”和“中国建筑的复兴”,为中国建筑如何面对现代化冲击留下了宝贵遗产。

亨利·茂飞是一位美国建筑师,在建筑史中,他或许“寂寂无名”,但他是与中国渊源最深的一位美国建筑师。从清华园里的大礼堂、图书馆、科学馆和体育馆,到燕园的博雅塔和贝公楼,到南京的国民革命军阵亡将士公墓和金陵女子大学(今南京师范大学随园校区),到上海的复旦公学(今复旦大学)、大来大厦和圣玛利亚女校(张爱玲母校),到长沙的湘雅医院及医学院早期建筑,到福州的福州协和大学……在中国的二十几年间,茂飞设计的建筑遍及大江南北。

茂飞提倡的“中国建筑的适应性”和“中国建筑的复兴”,对中国近代建筑产生了特殊的影响。他的建筑理念深深影响了中国“第一代”建筑师。

1933年,56岁的茂飞步入了自己中国职业生涯的黄昏阶段。两年后,他退休返回美国,在自己设计的家中(位于康州布兰福德的基拉姆角)度过了余下的十九年时光。在上海生活的最后三年里,茂飞过着一种孤独却并非离群索居的生活。他在外滩附近租下了一间小公寓,并置备了一条舢板船,和朋友分享扬帆远航的乐趣。他偶尔还在房地产投资公司兼任建筑顾问,帮助他们在拟开发的地块上设计一些外国人住宅。

大部分时间中,他的工作基本上只是挂了一个名字而已,偶尔才会去那个雇佣了四名绘图员的小办公室看看。在事务所的雇员中,有一位年轻不羁的美国建筑师埃德蒙·培根。培根受到了茂飞很多的影响,尤其是他对中国传统建筑设计的价值解读。尽管茂飞从未得到大多数外国建筑师的关注,但他仍跟多位中国建筑界人士保持了很好的关系,例如赵深和陶桂林。前者是当时(由华人创办和经营的)上海两大建筑事务所之一的合伙人;后者则是馥记营造厂的创始人,该公司不仅承建了茂飞设计的南京灵谷寺阵亡将士纪念塔,也是中国各地大量重要建筑作品的营造商。在返美前的最后几年里,中国朋友们还亲切地称他是“一位讷言敏行的人”。

《筑业中国》,[美]郭伟杰著,卢伟译,文化发展出版社2022年1月版。

1935年,五十多名业内好友(大部分都是华人)应邀参加了陶桂林为茂飞举办的饯行宴会。在陶桂林发表完热情洋溢的赞美致辞后,这位美国建筑师详细地回顾了他在中国的职业生涯。

茂飞提到了自己希望在中国达成的两个目标:做一名负责任的建筑师,探索中国建筑的奥秘;这样一来,他才能够更有效地投身到设计工作之中。茂飞特别提到了几个他自认为最满意的作品:金陵女子大学、燕京大学和南京阵亡将士纪念公墓。茂飞对建筑界友人给予他的帮助表示了感谢,他为此受益匪浅。他还强调说,他深信中国的建筑转型一定能够取得成功。然而,漫长的中国岁月也使他力倦神疲,他渴望返回故土家乡,他相信他的朋友们都能够理解这一点。茂飞没有提到自己窘蹙的财务状况,他恭顺地接受了陶桂林的盛情邀请,帮他支付了返美的船费。几天后,他踏上了前往纽约的旅程。

欢饯茂飞建筑师返美留影(他坐在后排的中间位置),上海,1935年春。

这些盘根错节的社会关系以及亨利·茂飞传奇般的经历,引发了对他遗产问题的讨论。今天又应该如何去评价茂飞的作品?茂飞那些古典复兴式建筑作品,从未使他在经济上变得富有。

然而,在他离开以后,这位美国建筑师在中国的职业地位却常常遭到他人的误解。例如,一位传记作家曾将茂飞称为“美国最杰出的建筑师之一”;很明显,这位作家更关注他作为美国建筑师协会会员的头衔,而忽略了茂飞在美国建筑界寂寂无闻之事实。茂飞显然在他的职业领域中占据着一个不高不低的位置,但又应该通过什么样的方式,才能将他准确地定位出来呢?

以下列出了考量茂飞遗产的三种方式。第一种方式,通过追溯茂飞身后的相关文献资料,回顾当代建筑评论中的三种趋势:在中国出版发行的中、英文期刊,以及大量从教会或其他类型刊物中选取的案例,它们能够反映出建筑发展的趋势。衡量茂飞影响力的第二种方式,便是对几位相同时代中国建筑师的职业生涯进行一番简要的考察。第三,茂飞的影响还体现在后来的建筑师们在适应性建筑实践的多轮探索之上:在1954-1960年和1979年之后的中国大陆,以及在1949年之后的中国台湾。这些案例表明,作为茂飞“毕生事业”的适应性建筑问题一直都未得到解决,并引发了中国建筑师们无休无止的争锋与论战。

茂飞之遗产:

“适应性改造”如何影响了中国现代建筑

1933年,《中国建筑》杂志创刊,旨在为中国建筑师建立一个书面讨论建筑理念的平台。考虑到《中国建筑》的办刊宗旨,也难怪这本杂志会较少去关注亨利·茂飞或其他那些外国建筑师了。《中国建筑》只是在第一卷第一期介绍吕彦直的简历时,唯一一次提到了茂飞的名字;茂飞不仅在纽约帮助了吕彦直,还传授给他成功改造中国传统建筑的方法,最终成就了吕彦直在两座中山纪念建筑和部分金陵女子大学、燕京大学的设计。《中国建筑》首发刊在颂扬吕彦直的同时,还含蓄地将亨利·茂飞视为前者的雇主和建筑导师之一。

《中国建筑》所具之重要意义,在于它将大批新生代中国专业人士的思想、图纸和模型,以高质量的印刷版面的方式推上时代舞台。《中国建筑》进一步在更深层次上推动了这场建筑上的变革,茂飞本人也觉得自己在其中发挥了一定的积极作用,因为它为那些弱势的少数派们提供了一个交流的工具,而这个群体的人数从1926年的7人增加到1933年的50多人。

这本杂志以高质量的图版刊登了许多“适应性改造”的设计案例,这种日益蓬勃的现象,也正符合茂飞对其离开后中国建筑行业未来发展之期待与愿景,这些案例包括:中山纪念建筑(中山陵及中山纪念堂),上海特别市政府大楼,南京国民政府建筑,以及一些散落在广州到北京之间的特殊个案。这本杂志成为中国建筑师开始自发呼吁并倡导实现“中国建筑之现代风格”的论坛。虽然这种风格并非亨利·茂飞之愿景的全盘再现,但无论如何,《中国建筑》给大家创造了一个接纳各方对话、讨论、分歧和发展的空间。此外,这本刊物还让中国的建筑师们感到,他们也是这场不断演变状态下的“现代建筑”运动之合理组成。

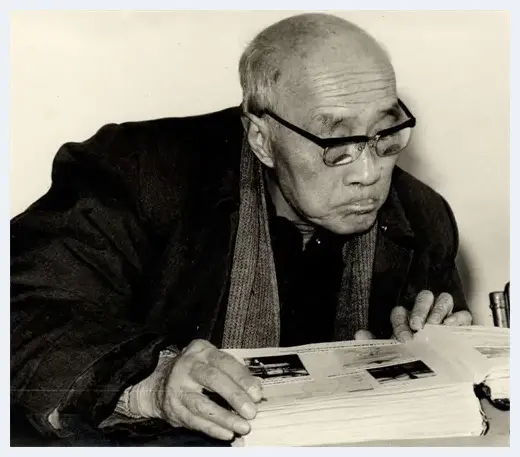

亨利·茂飞旧照

究竟有多少“专业”建筑师参与其中,又有多少人跟茂飞有关联?另外,茂飞施加的影响又是如何在这些人身上得以延续?结合已经展开的期刊研究,或许可以从另外一个方面加以考察:由于茂飞曾在自己退休前向中国建筑师发出了建筑本体意识上的挑战,因此他的重要性至少可以部分地从那些中国建筑师身上看出端倪。那么,这些中国建筑师们又是如何回应茂飞发出之挑战呢?

答案似乎很简单:通过多种不同的方式。中国建筑师对茂飞这位抛弃了早先(在美国大学接受)的建筑学专业训练、转而在中国开展实践的美国建筑师,持有多种不同的态度。有些人彻底忽视了他的存在,也因此放弃了将中国建筑作为一种有价值之传统去深入研习的机会。而那些同茂飞有过合作或共事经历的建筑师,自然都成为茂飞的拥趸。

还有一些人虽然知道茂飞,但他们却小心翼翼地同这位主要受教会委托模仿中国建筑的建筑师保持距离。他们认为,中国建筑师理当利用自己的传统,但必须寻求一种新的中国建筑方法和风格。最后,还有一些人从建筑学术的角度出发,通过对中国传统建筑进行实物调研和勘察,从而获得了新的灵感。正是最后这个群体,将自己的学术笃爱进一步发扬光大,最终催生出一个致力于研究中国建筑史的新学科。

清华大学礼堂,亨利·茂飞设计

因此,亨利·茂飞的独特性不在于其雇佣了华人建筑师。虽然早在1920年之前,他便为茂旦洋行东方事务部招聘来一些刚刚毕业不久的中国年轻人,但茂飞显然是从美国建筑专业的毕业生名单中,将这些屈指可数的中国学生精心地挑选出来。这些雇员中,除了那位鼎鼎大名的吕彦直,还有1923年入职的李锦沛。基督教青年会建筑处后来在1927年将李锦沛聘回中国工作,后者接手完成了吕彦直在广州设计的中山纪念堂,成为“第一代”中国建筑师中最为成功的人物之一。

不幸的是,没有任何记载了茂飞在纽约雇佣中国绘图师具体情况的资料留存下来。然而,茂飞在中国与那些留美毕业生的合作,却在一定程度上被更好地记录下来。例如第一位毕业于美国建筑学专业、回国后任清华大学驻场建筑师的庄俊(1914年毕业于伊利诺伊大学),便是茂飞在中国的第一位雇员。1925年,庄俊从北京来到上海,开设了自己的事务所。虽然庄俊偶尔也会刻意回避使用进口的建材和施工方式,但他的设计作品(大多是华东地区的银行)既没有反映出茂飞在风格上的影响,也没有证据表明,庄俊在移居上海之后仍继续跟茂飞保持着合作关系。

茂飞与中国同行之间最为确凿的合作发生在南京“首都计划”的背景之下。中国“第一代”建筑师中的四位:赵深、范文照、童寯和杨廷宝(都是宾夕法尼亚大学校友),均在某些未知的背景下,受邀开始在南京设计一些政府大楼,而这些建筑物大都是茂飞担任国民政府建筑顾问时谋划确定下来的。赵深和范文照可能是在受聘为首都建设委员会顾问时,第一次在南京见到了茂飞。早在美国求学时,他们两位便是同班同学(1919-1921)。范文照于1922年回国,进入一家外国事务所工作;赵深则先在费城和纽约工作,后来于1923年启程经欧洲旅行考察后返回上海。1927年,赵深和范文照创办了华盖建筑事务所,这是上海第一家由中国人自主经营的建筑事务所。两年后,他们已经积累起足够的行业声誉,因而接到委托在新首都启动一些大型建筑项目的设计工作。

茂飞成为这对搭档共同的好友。早在合作设计灵谷寺塔(国民革命军阵亡将士公墓内)时,茂飞便和赵深相处得颇为融洽;而在茂飞离开南京后,赵深仍定期赴上海拜访茂飞的小事务所;直到1931年,当赵深肩负上海新市民中心之建筑设计重任时,他依然热情地将茂飞介绍给他的中国同事。跟前者不同的是,范文照与茂飞很快便在设计理念上达成了共识。他们会面后不出两年的时间,范文照就被誉为“在中国现代文艺复兴运动中,振兴中国古典建筑的先驱者之一”。

范文照将茂飞的建筑语言、法则等融入自己的设计,通过广州市府合署和南京中央政府部委大楼等实际作品,力图在中国开辟出一条新的建筑道路。例如,茂飞曾在1928年写下这样一段文字:“有人告诉我……中国建筑无法复兴成为今天的一种生活方式,因为它们无法满足现代的功能需求和结构标准,并保存下基本的美学品质;换句话说,中国建筑仍只能被视为一种纯考古学的研究对象。”

后来,范文照在1933年将茂飞上述的言论进行了一番修正:“中国正日益恢复她在建筑学上的肌体和心智。一小群人(‘他们寻求带来新与旧的最佳组合体’)已经证明了中式风格建筑所具之威严与壮丽,它不仅是考古学的研究对象,更是一种鲜活的建筑风格,完全能够维系下去并满足现代中国之需求。”范文照、赵深和茂飞都是这个小团体中的关键人物,而茂飞直到退休多年后,依然对这两位中国人赞誉有加,并称他们为一流的建筑师。

“第一代”建筑师们对茂飞的反思

尽管茂飞从未在正式的文字中有所表达,但他可能也感受到自己与童寯(华盖建筑事务所合伙人之一)和杨廷宝(基泰工程司负责人之一)在建筑上的纠葛。童寯和杨廷宝都参加了1935年(《建筑月刊》曾报道的)那场为茂飞举办的欢饯宴会;在1930-1940年代,他们两人都致力于解决一个(早先在宾大求学期间便遇到过的)棘手的问题——如何用创造性的设计来融汇中国传统建筑与“现代古典主义”。传教士通过建筑进行文化调和的尝试——茂飞当然也身陷其中——有时会成为“第一代”建筑师们批评的对象。

例如,童寯曾在1937年写过一篇精彩的文章,他认为有必要超越风格上的装饰,将注意力集中在结构的重要性之上,去创造一种新的中国建筑,这将成为中国对20世纪世界建筑之贡献。童寯在《建筑纪事》中,阐述了才华横溢的中国建筑师在茂飞之后取得了什么样的进展。他用一个与众不同的类比展开他的论述。

当下的中国建筑往往让人联想起关于“猪尾巴”(指辫子)的传说……虽然它看起来很别致,但却毫无用处,(辫子)也逐渐从屈辱的象征演化为个人的骄傲。同样风景如画和古色古香的还有中国寺庙的屋顶,常常被借用并放在一座现代建筑之上:曾经是一种无可回避的罪恶,后来却成为中国建筑的主要特色……这些套在时新建筑上部的中式屋顶,看起来就像戴上了一条累赘而多余的“猪尾巴”。

随后,童寯还拐弯抹角地提到了茂飞和其他一些未具名的建筑师。童寯认为他们背离了当代建筑训练(源自法国巴黎美术学院)的一项基本原则——即建筑的平面和立面之间应该维持一种直接的对应关系。

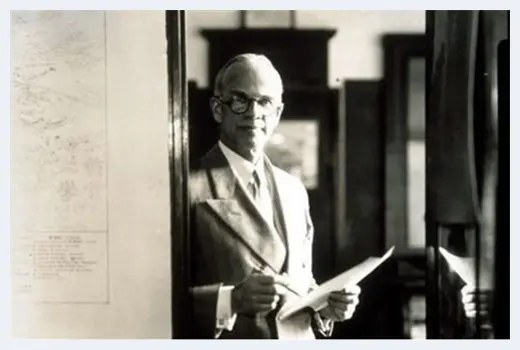

童寯旧照

在所谓“中国古典建筑复兴”之事业上,已经靡费了太多骄矜夸耀的话语。如果说,这种复兴仅仅只是给工厂戴上一顶中国庙宇式屋顶的话,那么在一个死人身上加上一条“猪尾巴”便足以使他起死回生!这种做法的早期尝试大多局限在教会的学校和医院上,此类建筑物往往会对(建筑)门外汉们产生一种浪漫的吸引力;对他们来说,最能体现中国古典建筑之灿烂与辉煌的部分,莫过于那些色彩鲜艳的反曲屋面了。

然而,在建筑师看来,中式屋顶向来都是一种颇为实用的设计手段,便于他施行立面上的“整容”手术。作为一种权宜之计,他可以先根据每一项现代的要求来安排建筑的内部空间,然后借用一个中国式的屋顶来完成外观形象的设计。

令童寯大为光火的是,某个抓人眼球的符号,或是他眼中“平庸的仿古摆设”,竟然被人们误以为是富有创意的建筑。童寯认为,若要在中国创造一种新类型的建筑,就必须抛弃以往在形式上对双坡出挑屋面的依赖,承认“国际风格”已经“来到并扎根”于中国,进而运用童寯本人从费城的保罗·克瑞那里学到的经验,去开展有质量的设计实践:

无论一座建筑的外观是中式或现代,它的平面只能通过一种方式生成:根据所能获得的最新知识去科学、合理地安排各个房间。因此,立面作为从平面衍生出来的产物,只能是现代主义的。任何试图赋予它地方“特色”的尝试,都需要开展针对性的学习、研究和创新。

童寯在这里论述的,亦是茂飞本人在中国实践二十多年后所学到的经验,即将旧传统融入新建筑之中,或者说将新生命注入一个已经沦为 “纯粹考古学”的建筑传统之中,这至少需要一代人毕生的努力方可有希望达成。

茂飞与梁思成

也许没有任何人的职业生涯比梁思成更能体现这一追求了,他是20世纪唯一一位能与吕彦直媲美的中国建筑师。与其说是一名职业的建筑师,梁思成更像是一位不知疲倦的历史研究者。他毕生对中国传统建筑的研究,启发了中国“第一代”建筑师和后来众多的追随者。他引导人们重新关注一本重要的建筑论著——北宋官员李诫在公元1103年编撰的《营造法式》,该书的抄本于1920年被发现并重印。他不仅协助创办了东北大学(沈阳)的建筑史课程,还在1931-1937年间,联合其他学者共同主持了中国营造学社的研究工作。该学会成立于1930年,在1930-1937年间出版了一份重要的学术刊物:《中国营造学社汇刊》。1930年2月,在营造学会的开幕式上,创始人朱启钤用一段充满希望的话语作为自己演讲的结束语:

“我们越往前走,越觉得中国建筑研究绝非吾人之私产。东方的邻居帮助我们保存下古老的建筑实例,并沿着同样的路线进行了艰苦的研究;西方的朋友为我们提供科学之方法,分享他们在该领域之发现。”

亨利·茂飞是朱启钤所谓营造学社的朋友之一吗?即便是也只是间接的。尽管茂飞与中国营造学社所宣称的目标看似一致,但他并没有见过梁思成本人,也从未以任何方式与营造学社合作过。他们之间的关系,宛如两根置身于同一块布料上的丝线,各自蜿蜒伸展却从未交织在一起。其中部分原因或许是茂飞更接近于一名商业建筑师,而非一位学术研究者;他将考古学的方法融入对建筑物的精确历史研究之中。写出下述评论的茂飞必然不会得到梁思成较高的评价:

“我本人一直将中国建筑之研究视为一个鲜活的生命体,放在当下的实际问题中去考量;它并非那些纯粹考古学研究的对象,只能激发一些学术圈的兴致与爱好罢了。此外,我必须承认,我对那些机巧的理论全然不感兴趣。例如,试图说明中式屋面的飞檐翘角反映了早期游牧部落帐篷的曲线轮廓,或是舞者旋转飘逸的裙裾等等。我们又是为什么,在中国古代工匠认为弯曲比直线在形式上更为优美之外,仍执著地为反曲屋面寻求更多的解释呢?”

梁思成认为,其目的在于揭示美丽背后的真相。

茂飞对传统做法提出了质疑,

并激发了未来的变革

从同时代中国建筑师对他的评价中可以发现,茂飞并未从许多中国人的内心深处渐行渐远。除了吕彦直之外,茂飞还是20世纪中国建筑史上一些最为杰出之人物的雇主、设计伙伴或美学盟友,他们包括:庄俊、李锦沛、赵深、董大酉、范文照,童寯和杨廷宝。但是,就像无法将这些留美建筑师后来的设计归功于保罗·克瑞或其他任何一位美国建筑学教授一样,说茂飞是激发这些建筑师设计创造力和多样性的唯一源泉,不仅具有误导性,也是不公平的。

此外,茂飞跟中国“第一代”建筑师中的大部分人物其实并没有发生过直接的接触。除了茂飞本人之外,还有陈植、刘敦桢,包括那位最知名的梁思成先生,他们都是“第一代”建筑师中自主开展高质量建筑实践的重要人物。这些人士开展的实践及研究表明,至少在1935年,相对新兴的中国建筑行业已经吸引了大批的专业人才投身其中,并显露出丰富的多元化特征。虽然茂飞早在1928年便曾设想,这样一种“适应性”建筑势必会通过一场“战役”取得胜利,但他却无法预知这场“战役”终将经历多少次的转折与反复, 也难以揣度究竟有多少新生的建筑师会加入这场“战役”之中?

1920年代亨利·茂飞及其同事设计的前金陵女子大学

相关证据表明,建筑的“适应性”其实是一个动态的概念,它不仅随着中国建筑的具体特征、元素和类型而发生改变,还取决于究竟是谁主导了这个过程,又采用了何种的材料和方法。茂飞的成功在于他对传统做法提出了质疑,并激发了未来的变革。同样地,中国的建筑师也将传统推到了新的高度,他们有时会不经意地卷入这场由茂飞引发的探索:让过去的建筑迈入更有意义的建筑学未来。

中国建筑之未来在多大程度上是有意义的?如果这个问题的结论是肯定的,它又对哪些人具有意义?迄今为止,这仍是一个悬而未决的问题。在清王朝覆灭后不久,亨利·茂飞便来到中国开始自己的建筑实践,在国共双方的斗争和日本对中国的侵略中结束。正是经过茂飞那辈人在设计和建造上的先行探索,在过程和结果上长期以来的孜孜以求,中国终于以革命性的方式适应了新的现实。

然而,遽然而至的战争给中国人民带来了新的严峻挑战。在过去的半个世纪里,中国首先竭力抹平那场战争带来的创伤,然后试图从动荡的社会中找到平衡。自20世纪中期以来,中国的城市环境迎来一场大规模的转变与更新浪潮:从四合院到高楼大厦,从自行车到机动车,从后院的火炉到遍布街头的网吧,而茂飞的“适应性建筑”也逐渐成为这场建筑传奇的一个注脚。

这场建筑上的传奇至今仍未被人们所充分理解。诸多中外建筑师、建筑商、工程师、城市规划者和其他建筑从业人员在辛亥革命之后的工作和影响,才刚刚开始逐步展现在世人面前。在此研究方向上,本书迈出的仅仅只是有限的第一步而已。自1980年代中期以来, 越来越多的学者纷纷投身这一领域,孜孜不倦地上下求索,并在不同层面上就自己的观点发出声音。例如,清华大学的汪坦和张复合教授在1980年代中期,率先创建了一个致力于中国近代建筑史(1840-1949)研究的专业机构——中国近代建筑史研究会,继而在不同的城市举行了一系列的学术会议,推动那些在此领域有研究的学者进行沟通与交流。

与此同时,研究中国城市史的学者们也组织了多场与该领域相关的会议,并出版了相应的学术刊物。在过去的15年里,越来越多的中国和海外学者都开始对这场时代的变革进行深入的探究,这个建筑上的传奇也因此越来越多地呈现在世人面前。

亨利·茂飞旧照

然而具有讽刺意味的是,就在某些人试图揭示当年(茂飞建筑实践前后)中国建筑界诸多重要人士的独特意义之时,更多的人却在参与拆除那些曾经见证了这段历史的建筑实物遗存。纵然是最为迟钝的观察者,都能直观地体会到当下中国城市的面貌正在发生惊人的变化。在20 世纪80年代初开始并不断加速的新一轮建设热潮中,某些相对完整的街区和社区遭到了彻头彻尾的破坏。伴随着新一轮的城市基础设施建设,世纪之交中国城市“适应性建筑”的面貌更多反映在那些新建的高层住宅和商业塔楼身上。在某些人看来,这些案例展示出中国巨大的建设成就,无疑是值得肯定和称赞的。但在另外一些人眼里,它们却是在形式、材料和文化上流于媚俗的拙劣赝品。而对这些变化之内在动因和外在影响的分析研究,目前才刚刚开始起步。

尽管越来越多的中文期刊、会议和其他活动都在尝试鼓励人们对建筑进行更有意义的讨论,但大部分中国人对他们身边发生的建筑巨变仍一如既往地保持缄默。正如20世纪初期那些建筑界前辈一样,今天中国建筑师面临的一个挑战,就是要灵活、变通、探索和综合地寻找中国式高质量建筑设计的新方法,以回应具体的功能需求、空间预设和中国身份(文化)认同。

此外,对所有中国建筑的观察者和评论家来说,他们面临的挑战便是如何评价从过去到当下的一系列真实建筑图景,它们在概念上远比人们眼里看到的更为丰富。茂飞的作品为还原这场历史图景提供了一套富有启发性的案例集合。因此他的中国实践成为一个有益的研究跳板,不仅可以帮助我们理解他当年的工作背景,还能够揭示其背后中国建筑、文化、社会和政治之间盘根错节的相互关系。尽管这些问题已然在很大程度上超越了茂飞的个人能力所能掌控的范畴。

![在无尽的羞辱下 特朗普艺术是怎么爆红的?[图文] 在无尽的羞辱下 特朗普艺术是怎么爆红的?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kq0wtswxcfp.webp)

![佳节思亲·毛公归来 ——李人毅“田园毛泽东”近作选[图文] 佳节思亲·毛公归来 ——李人毅“田园毛泽东”近作选[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mehar0n3xsk.webp)

![当代书画市场活力重现[图文] 当代书画市场活力重现[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f0z2hcuvrqs.webp)

![不容小觑的民间收藏[图文] 不容小觑的民间收藏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/235pqipanwa.webp)

![古(钱币)拍卖价格稳步上升,持续走强[图文] 古(钱币)拍卖价格稳步上升,持续走强[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pw0w0j5ohie.webp)

![石狮子中的中国传统文化[图文] 石狮子中的中国传统文化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2kvyrlmmokm.webp)

![雄安小画家张菩一的“冬奥梦”[图文] 雄安小画家张菩一的“冬奥梦”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jfc1qmzrdhb.webp)

![王忠孝:走进塔西佗的世界 走进罗马空间[图文] 王忠孝:走进塔西佗的世界 走进罗马空间[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1xzrntj1c3.webp)

![相隔四十年 美国画家用抽象画向蒙克隔空致敬[图文] 相隔四十年 美国画家用抽象画向蒙克隔空致敬[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0qi5ue1ucu3.webp)

![未来三年,转变期的瓷器价格会有比较大的上升[图文] 未来三年,转变期的瓷器价格会有比较大的上升[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jyxebsbvz5d.webp)

![张怀存:艺术是生活,生活是艺术,爱是一切的来源[图文] 张怀存:艺术是生活,生活是艺术,爱是一切的来源[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/clb53xuvbgm.webp)

![2023全国两会书画焦点人物——李赵名[图文] 2023全国两会书画焦点人物——李赵名[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y3vxya3k1op.webp)

![新机遇下的珠宝与资本[图文] 新机遇下的珠宝与资本[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2ejzskxhnkk.webp)

![刘明杰山水画:不是学古人之迹,而是学古人之心[图文] 刘明杰山水画:不是学古人之迹,而是学古人之心[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zqijeuq3kl3.webp)

![浅析美术馆在城市中的核心价值[图文] 浅析美术馆在城市中的核心价值[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/df5vj5euydb.webp)

![海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文] 海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kpzow4tmkwk.webp)

![布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文] 布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5t1t3utrez3.webp)

![展览结束后 艺术品都去了哪里[图文] 展览结束后 艺术品都去了哪里[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzrmepgyii4.webp)

![率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文] 率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aiyqejlm0ad.webp)

![如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文] 如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/okit3ti0y5a.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)

![用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文] 用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23ybozkgybz.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)