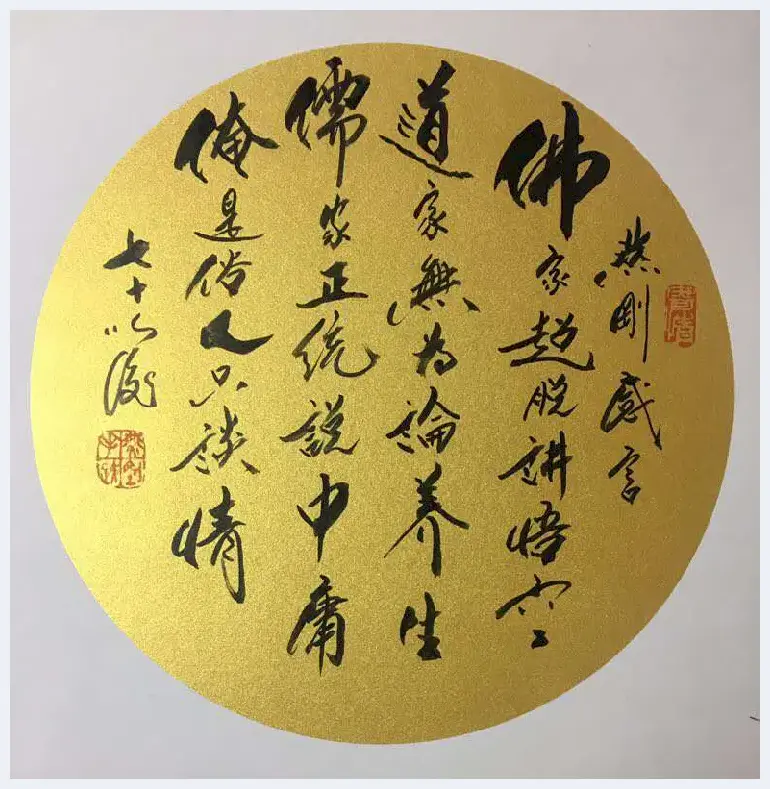

李燕刚作品

“怪才”李燕刚,少时即不偏爱好,凡遇到,皆会涉猎;喜尝试,与生俱来。其读书之杂,涵盖历史、文学、哲学、天文地理、科学技术,每每阅毕释卷,乐在其中;谈笑间,正统学说、市井杂学信手拈来,亦俗亦雅。

诗云:苍天如圆盖,陆地似棋局。世人黑白分,往来争荣辱。话说,五十年前,北京政事宏愿,欲将京城建成水晶玻璃之都。于是,拉网清除,地富反坏过滤了;资本家过滤了;黑五类过滤了;不被信任的知识分子过滤了……

二十世纪中的南口农场,荒凉而广阔,刚过完十六岁生日的早熟的先生,在这里经历了一生的特殊时期。

“为什么说是特殊时期?”我问。尽管脸上掠过一丝不易察觉的苦涩,先生还是瞬间恢复了标志性的爽朗,风趣地说:“这十八年,几乎是一个人最好的光阴。记得当时有个电影《敌营十八年》,我就是在南口农场看的。”

我不禁追问:“对一般人来说,这段经历或是不堪回首,或是念念不忘,或是往事如烟,或是并不如烟,它在您的生命中究竟是什么位置?”

先生若有所思:“好像都是,好像又都不是,我感觉那是一种莫名其妙的幸运,让自己真正体验到生命的轮回。”先生望着我疑惑的神情,继续解释道:“换种说法,当时的南口农场是五行八作、少长咸集,这里如同太上老君的炼丹炉,所有人必须无条件承受,为了生计,也务必练就一双金睛火眼……”

或许正是这段经历,促使先生在后来的几十年中与书法、绘画、金石篆刻为伴,形影不离。其间,先生陶然于书海不知回头,甲骨、刻符,历朝历代各类书体,皆一网打尽;无规无矩、无障无碍,不为学成,只求体验。他还曾师从曹克家画猫,憨态猫趣,跃然纸上。

李燕刚作品

先生常说:“人生于世,欲活明白,必守敬畏。”

我问:“敬畏什么?”

先生答曰:“易难之间,存乎于心。艺术和人生一样,弄懂万法皆空,创作才会无法而法;相信因果不空,自然知道敬畏什么。”先生还有补充:“其实更要敬畏小人,这恰恰是人们容易忽视甚至回避的。早在《论语》中,孔子就表述得十分形象:‘君子和而不同,小人同而不和。’只要是有人的地方,就必然是这种状态。”所以尽管先生每天的创作浩繁多样,最后总要写两个内容,一是“与人为善/天地宽”,二是“万法皆空,唯因果不空”,究其根本,则是诸恶莫作,众善奉行。

李燕刚作品

先生日日墨浸超百米,笑谈书法体操练身体。闻者,见者,无不感佩,装龙像龙,装虎像虎,一破十年书成之陋见。每每谈及个人的书法,先生多有不屑,笑称所有相似,皆为“抄袭”。其实集诸体于一览,先生书法之开阖变化,闻者,见者,无不感佩;奇矣,怪矣,实为处世态度使然。先生书写取用,悉尽无碍,尽见情有独钟之外,且享重复书写之快,如百无禁忌、行止无愧天地、精气神、人生如梦、远观、疾风知劲草、得大自在、为而不争、颠倒看、人生无憾事、经过就是福、世界很简单……此皆全貌之一斑,却足以彰显先生的处世之道。

人之一生,于历史只是一瞬,所求无非含英咀华,取其本而得其要。先生行思坐忆,积随感、累慧命,以寄怀流逝的岁月,所集文字有数十万余,无论白话俗语还是微言大义,朗朗上口,娓娓道来,掷地有声。禁不住友朋共举,遴选结集出版,因当年五十有余,书名故曰《五十悟》,内容涉及人生、社会、情感、处世、养生、商战、心理……凡与生活休戚相关,悉数囊括其中。

《五十悟》悄然面世,有人复制书中语录张贴于饭馆、公园、宾馆等公共场所,时人误称其“心灵鸡汤”,先生闻之颇感惶恐——五十悟语,行同“窃火”,虽可醒世,亦如清茶。

李燕刚作品

古稀之年,先生从书法海洋中突然转向,日日绘猫,双年之间,竟有数百件。究其原因,并非突发奇想:一日,有学生在潘家园发现一本画猫挂历,内有先生四十年前的旧作,便欣然购回。先生凝望斑驳旧物,凄凄然恍如隔世,叹物尽之余生。

一念起,便挥之不去。

此时绘猫,先生独画猫头。顾恺之说:“传神写照,正在阿堵中。”鲁迅亦有言:“要极俭省地画出一个人的特点,最好是画他的眼睛。”先生绘猫“头头是道”,可从猫眼读人心。猫之温顺、开心、撒娇、惊悚;猫之无奈、困惑、发呆、哀怨、不屑,同态异神,尽观千娇百媚;同神异态,悉见多姿绰约。以眼取魂,先生独探秘境,故而不见虚伪、矫饰之姿,猫的角膜、虹膜、视网膜和立式瞳孔,凝成斑斓的光芒,折射出世间冷暖。随着猫头图一幅接一幅地完成,先生置身于梦幻的猫苑世界。其间,异境猫之常态,同境猫之多相,无不呼之欲出,先生亦步入或熟或生之境。年复一年,先生创作的群猫图共有三类,一为“身边之猫”,即人在生活中能见到的猫;二为“联想之猫”,即人虽然没见过,但自觉很亲近的猫;三为“出世灵猫”,多为拟人、升华的猫,观之貌离神合,念之你侬我侬。我疑惑:“猫图万相。何为相同,何为相通?”先生言道:“万物的表象无论怎样变化,都离不开冥冥之中的主宰。猫在众多动物中是以谦和示相,所以猫的谦和就成了自己在变中不变的精髓。”

李燕刚作品

我又问:“猫也有倔犟的脾气啊?”先生笑了:“这正是猫和其他动物性格不同的体现。传说猫是虎的老师,虎出师后却要吃猫。当时,猫敏捷地爬到树上,没学过上树功夫的虎只能‘望树兴叹’;有意抑或无意,猫留了一手爬树技巧,在危险时刻保了自己一命。或许这是后人的穿凿附会,却天衣无缝。”我仍追问:“看来猫还是很狡猾的呀。”

“其实狡猾从来都不属于猫的世界,它辱没了猫的天真本性。谦和,恰恰是猫与其他动物不同的所在。在艺术世界里,猫被塑造成善良、安慰、聪灵的形象,是天生的慧命。借猫喻人,这是一种可贵的精神与品质。”

物转星移,先生与猫协力完成一场关乎灵魂的穿越,这正应了郑燮的那句诗:“画到神情飘没处,更无真象有真魂。”

![博物馆文物是否需要“流量”带?[图文] 博物馆文物是否需要“流量”带?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nzrqvxfemce.webp)

![郑瑰玺中国艺术研究院艺术培训中心 2022中国写意花鸟画创作[图文] 郑瑰玺中国艺术研究院艺术培训中心 2022中国写意花鸟画创作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fn102pjnmrn.webp)

![陈培伦山水画艺术赏析[图文] 陈培伦山水画艺术赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ubrbeglqevu.webp)

![浅析移民时代博物馆的新形式[图文] 浅析移民时代博物馆的新形式[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/crvfal3foys.webp)

![张飙老师的与众不同[图文] 张飙老师的与众不同[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/apcs1qhoonq.webp)

![网购古董表?这可还行[图文] 网购古董表?这可还行[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c2fmwmt50y5.webp)

![埃及胡维古墓中的壁画[图文] 埃及胡维古墓中的壁画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yizqbebun4p.webp)

![王羲之VS王献之 谁更技高一筹?[图文] 王羲之VS王献之 谁更技高一筹?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q5mkpsszioz.webp)

![意大利艺术家——米洛特 Milot Alfred Mirashi[图文] 意大利艺术家——米洛特 Milot Alfred Mirashi[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r5fe5ryhytt.webp)

![公众可以原谅一切 除了天才?[图文] 公众可以原谅一切 除了天才?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pqgnmyyle4b.webp)

![艺术品市场:大陆市值跌一半海外市场逆势上扬[图文] 艺术品市场:大陆市值跌一半海外市场逆势上扬[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zryf00t1xrd.webp)

![徐小虎:国内收藏风气只注重名气不重画质[图文] 徐小虎:国内收藏风气只注重名气不重画质[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3aqfg3hedm4.webp)

![天地玄黄,金墨无界—— 毛学校在古今中西之间构建永恒[图文] 天地玄黄,金墨无界—— 毛学校在古今中西之间构建永恒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mwee40mvlgs.webp)

![今天的题材过于细化导致难出大师[图文] 今天的题材过于细化导致难出大师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i0qildxo3e4.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文] 毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5fbxg4xhnpj.webp)

![内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文] 内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bi2tccbse3x.webp)

![冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文] 冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r0snlujumjv.webp)

![论博物馆创新维护的重要性[图文] 论博物馆创新维护的重要性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzw4qnhzr14.webp)