同样喜欢“搞事情”的艺术家惠斯勒和艺评家罗斯金因为一张画对簿公堂,法庭上,惠斯勒的自我辩护妙语连珠,堪称“段子手”:“这幅画不是我两天的劳动,而是我一生的修为”。这桩诉讼也代表了新旧两种艺术观念的冲突。罗斯金主张艺术要与生活结合,要反映大众的生活吁求和审美情趣;但惠斯勒则坚持艺术与生活分离,为艺术而艺术。

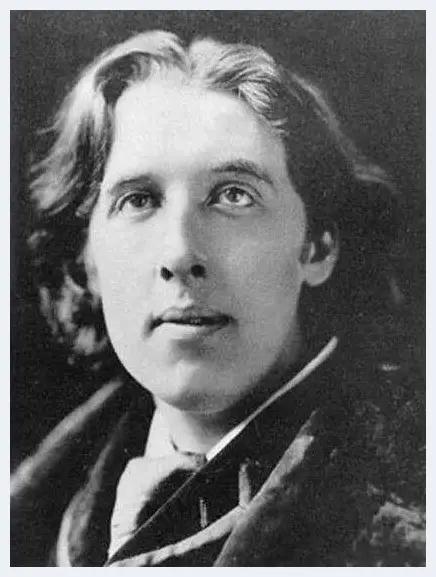

当年作为学生陪罗斯金参观惠斯勒画展的王尔德说过,公众是宽容的,他们可以原谅一切,除了天才。后来,王尔德背叛师门,成了“为艺术而艺术”观念的捍卫者。不知是不是受了惠斯勒段子的蛊惑?

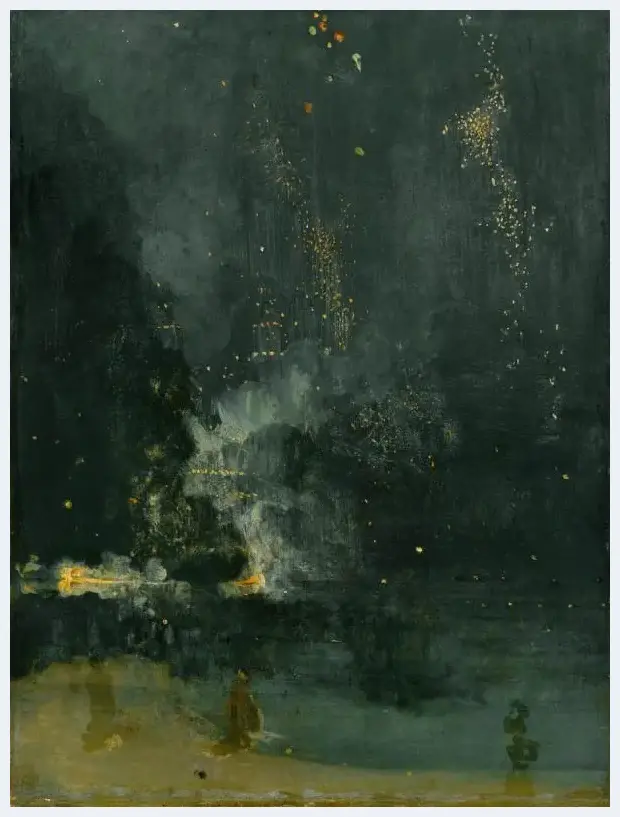

黑与金的夜曲:坠落的烟火,詹姆斯·阿伯特·麦克尼尔·惠斯勒,1875,底特律美术馆藏

爱惹事的人,最怕的事是没摊上事,譬如艺术家惠斯勒和艺术批评家罗斯金。1877年英国格罗斯威农画展上的一幅画,满足了两人共同的需求——来事了。

这幅画叫《黑与金的夜曲:坠落的烟火》,其作者,没错,就是美国出生、俄国长大、法国求学、最后定居在英国的艺术家惠斯勒。

光看艺术家的履历,你就明白,他是一个多么难缠多么绕的人。而满足艺术家的,确切说,是艺术家自我满足的画,同样是一幅很绕很难缠的作品:昏暗的色调、凌乱的笔触、不严谨的构图、无厘头的细节,以及只有精神分裂症患者才会喜欢的混沌意象……

惠斯勒先生是在挑衅公众智商吗?一个有着基本社会责任感的人,都会暗自发问。而脱口说出这层意思的人,是一位有着极强社会责任感的艺术批评家罗斯金。

有着极强社会责任感的艺术批评家,是对罗斯金先生委婉的称谓,当时理论界评价他是一个“有着怪癖的激进主义者”,简而言之,也是一个爱惹事的人。

让两位实现期待已久之PK的,是画展结束前一天。艺术批评家罗斯金带着自己的学生王尔德,踱进了展厅。边走边说(骂),指指点点,那是当然的喽。而后,这对师徒的脚步停留在了《黑与金的夜曲:坠落的烟火》展位前。节奏如下:批评家驻足-观望-摇头-开火:成何体统,这也叫画?!

如果就这么骂一句,事情不会如此精彩。憋不住气的批评家,不久后在一本公开发行的小册子里系统化理论化地表达了自己的观展体会:为了惠斯勒先生着想,也为了保护买家,库茨·林赛爵士不应该将这样的作品引入画廊,该画作者缺乏修养的做作近乎存心欺诈。以前,我曾见识过很多伦敦东区粗汉的行径,但从未想到,一个纨绔子弟,把颜料罐打翻在画布上还要观众支付200基尼,实在是一种欺骗!

应该说,这是一篇观点鲜明、言词犀利的评论,尤其是“指名道姓地批评”这一环,值得当代许多将“文艺表扬”打扮成文艺批评的文艺批评家们好好学习。

不得罪人的批评,叫什么批评?不消说,罗斯金的批评文章果然得罪了人,一个不好得罪的人——画的作者惠斯勒。

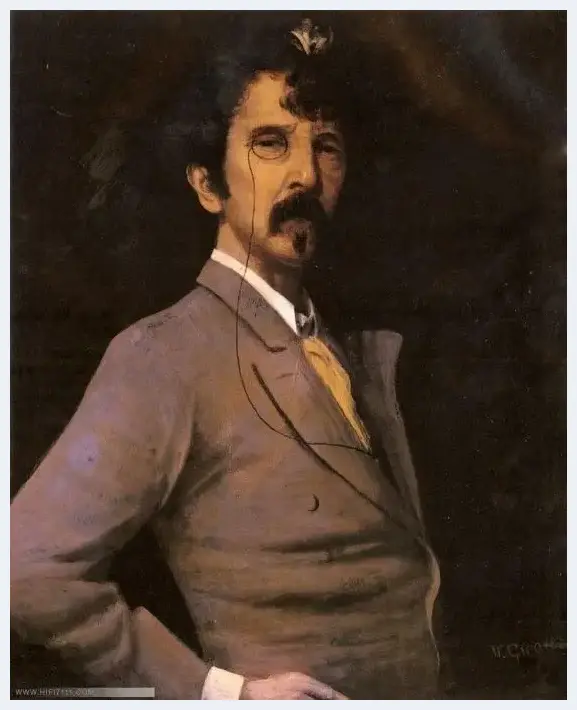

惠斯勒

惠斯勒的反击,符合爱惹事的人的行事风格,他一纸诉状,把大批评家罗斯金告上了法庭。开庭时间是1878年。

伦敦白区法院受理的惠斯勒诉罗斯金侮辱名誉案,在法律史上乏善可陈,一堆文人间的口水罢了。但在艺术史上却值得大书特书,至少,这算得上是一堆充满艺术含金量的口水。

普遍认为,这桩诉讼代表了新旧两种艺术观念的冲突。罗斯金主张艺术要与生活结合,要反映大众的生活吁求和审美情趣。他喜欢的画家是学院派的透纳,他喜欢的作品是透纳的泰晤士河系列;相反,惠斯勒则坚持艺术与生活分离,为艺术而艺术。艺术在他看来是高度个人化私密化的体验,有炫技的意思。拿他自己的话说,“绘画不应该浓墨重彩,而应该像一片窗玻璃上的呼吸。”

母亲,被认为是惠斯勒最出色的作品,画面倒不像一片窗玻璃上的呼吸。

就画面而言,《黑与金的夜曲:坠落的烟火》的确实践了惠斯勒的艺术理念,它太像哈在窗玻璃上的气了,夜色、星辰、河流、人物在朦胧中混作一片。

不过,《黑与金的夜曲:坠落的烟火》这幅朦胧的作品,在法庭引起的控辩却是言辞明快、对峙尖锐。相关庭审记录,可以在许多艺术理论的史料中找到。

值得一提的是,惠斯勒在法庭上的自我辩护,充分体现了他作为“波西米亚人”的放荡不羁、玩世不恭。他的有些辩词,其机敏、生动、幽默,堪称金句——

首席检查官问:惠斯勒先生,您挥洒这几笔(画这幅画)要花多少劳动时间?

惠斯勒答:我“挥洒这几笔”,据我的记忆,大概是一天。后来,我大概又用一天在上面补了几笔。

问:噢,我的天,两天的劳动,您居然要价200基尼?

答:不!索要200基尼的不是我两天的劳动,而是我一生的修为。

…… ……

问:惠斯勒先生,此刻您能告诉我,这幅画究竟美在哪里吗?

答:不,我不能,您说,音乐家能让聋子听见音符吗?

…… ……

王尔德

——只要不是瞎子,恐怕谁都看得出,不论惠斯勒的《黑与金的夜曲:坠落的烟火》是不是一幅杰出的画作,画家本人倒肯定是一位天才的段子手。据说,惠斯勒常会突然放下调色板,冲到报社去润色一句讽刺人的妙语!

正是由于在法庭上的妙语连珠,使得段子手最终赢得了官司。法庭判段子手获得了四分之一便士的赔偿金,附加判决是原告被告平摊本次审判的费用——1000英镑。

败诉让被告精神损失巨大,罗斯金丢掉了在牛津大学莫德伦学院的教席,次年隐居于兰开斯特科尼斯顿湖畔的布伦特伍德小镇。胜诉令原告经济损失巨大,惠斯勒为支付500英镑的审判费用,不得不拍卖自己的房产和作品,次年宣布破产。这是一幅挑衅公众审美情趣的作品,所引发的糟糕后果之一。

另一位段子手,也就是当年作为学生陪罗斯金参观惠斯勒画展的王尔德说过,公众是宽容的,他们可以原谅一切,除了天才。

后来,王尔德背叛师门,成了“为艺术而艺术”观念的捍卫者。他与老师罗斯金的反目,是不是受了惠斯勒段子的蛊惑?或许,可能,反正王尔德说过,在惠斯勒画出伦敦的雾之前,伦敦并没有雾。这不是段子,是“文艺表扬”。

![书法家郑光宇:沉醉在黑白世界40年不辍[图文] 书法家郑光宇:沉醉在黑白世界40年不辍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pvtgd25e0yp.webp)

![难以做大的艺术品电商?[图文] 难以做大的艺术品电商?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vc0lwtebhsl.webp)

![当代艺术香港秋拍观察:文化纵深取代天价[图文] 当代艺术香港秋拍观察:文化纵深取代天价[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lxkrdvmkesm.webp)

![现代版画的“兴宁现象”:从小城走出版画大家[图文] 现代版画的“兴宁现象”:从小城走出版画大家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xuuthvpglc2.webp)

![坭兴陶设计师梁业兰:我要用一生去热爱它,就像热爱生活一样[图文] 坭兴陶设计师梁业兰:我要用一生去热爱它,就像热爱生活一样[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fxwfwg5s0ri.webp)

![诗化的距离——读徐志敏的人物画[图文] 诗化的距离——读徐志敏的人物画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gzegtu5yybv.webp)

![岁月沉香——黄鸣的油画艺术[图文] 岁月沉香——黄鸣的油画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u43m10qflok.webp)

![管窥格鲁吉亚等外高加索三国的现当代艺术[图文] 管窥格鲁吉亚等外高加索三国的现当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ru0mkmsxwo3.webp)

![女画家刘俊梅国画作品欣赏[图文] 女画家刘俊梅国画作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vlb1ulxgp4k.webp)

![高铁币市场行情惨淡 逆势之下是否有投资价值[图文] 高铁币市场行情惨淡 逆势之下是否有投资价值[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/odajvwid1aa.webp)

![敦煌壁画纹样传承[图文] 敦煌壁画纹样传承[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eevbjnsr4gs.webp)

![收藏佳品 古钱币一组精品赏鉴[图文] 收藏佳品 古钱币一组精品赏鉴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bkhaurkiocg.webp)

![探索文创的未来[图文] 探索文创的未来[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cbpguwayx1r.webp)

![私人收藏是拍卖市场的焦点[图文] 私人收藏是拍卖市场的焦点[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zj0voiuaw4h.webp)

![花鸟情淋漓 丹青意天成[图文] 花鸟情淋漓 丹青意天成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wychfvvo4qr.webp)

![布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文] 布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5t1t3utrez3.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文] 达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3g1qlfyd2n.webp)

![陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文] 陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gmnliuebg3w.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)