徐小虎,生于南京,小学和初衷学业分别完成于罗马、重庆和上海。大学就读于美国班宁顿学院,之后于美国普林斯顿大学钻研中国艺术史,五十岁前往英国牛津大学东方研究所学习,获硕士、博士学位。徐小虎受王季迁启发,总结出“笔墨行为”(brushwork behavior)的理论,并在此基础上,穷三十年之心力,综合日本书画断代研究和西方的风格分析,开拓出一套清晰缜密的鉴定方法,集中体现在《被遗忘的真迹:吴镇书画重鉴》一书中。如今,徐小虎仍以巨大的学术热情,呼吁一部完整的“中国绘画真迹史”。

近日,广州美术学院一次题为《由日本平安镰仓时代的绘卷物试探中国遗失的叙事绘画》的讲座成为城中热话,只因年过八旬的主讲人徐小虎(Joan Stanley—Baker)——牛津大学东方研究所博士、台南艺术大学荣誉教授,以风趣幽默的方式把其在艺术史研究中新近发现的趣象带到羊城,当晚,蜂拥而至的听众把演讲场所围得密不透风。与此同时,在古书画收藏鉴赏方面颇有独特见解的徐小虎在讲座后接受本报专访时又坦言,流传至今的中国古画大多为赝品是因国内收藏风气只注重人名而不重画质。

中国艺术中失落的传统却在日本发扬光大

在讲座中,徐小虎表示,在对比研究中日艺术史过程中发现:中国传统艺术中的叙事方式在本土失落了,却在日本被发扬光大,因而设想日本平安时代发达的人物类的绘卷物(emakimono)很可能有中国的渊源,并尝试探讨二者之间有何联系。

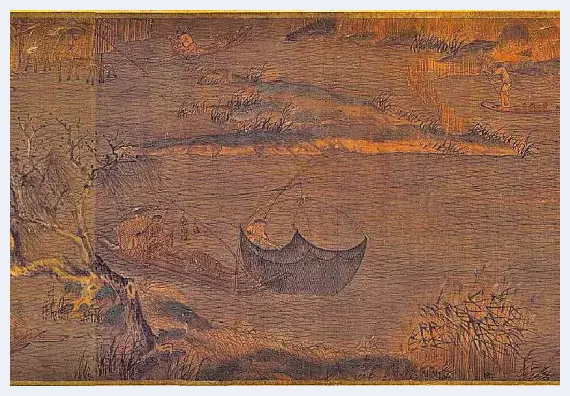

从唐代开始,中国的文化就对日本产生了重要的影响,日本美术与中国传统绘画的渊源甚深。讲座中,徐小虎讲述的日本平安时代镰仓绘卷物就是其中一例。徐小虎向听众展示了赵伯驹的《江山秋色》、王希孟的《千里江山图》,武元直的《赤壁短卷图》、传许道宁的《渔夫晚歌》及至禅僧牧溪《潇湘八景》,并通过画面分析得出:从北宋到南宋,随着时代的发展,绘画的视角在发生变化。从古往今,随着时间推移,观画者好比是坐在热气球上观看大好山河的游客,一开始位于高处,远景泻千里,一览纵山小。渐渐地,热气球往下降,景物随之越来越近,越来越清晰可辨。视觉从高到低,跨越了几百年的时间。但这个变化过程中,无论是造型、笔墨、皴法如何渐趋成熟,山水画一直专注在描绘大宇宙、大自然的呼吸和韵律之上,即使景中有人物点缀,他们始终不是主角,也从不讲述故事。

然而,这并非表示中国没有“叙事绘画”,为此,徐小虎把视野转向敦煌,并认为“日本许多古老的人物图卷很有可能来自于敦煌艺术中的‘经变图,她认为“经变图”主要有三种模式:节段性的叙述模式、整合性的叙述模式和连续的长列模式,这些模式对于日本绘画的叙事性产生了深远影响。

《韩熙载夜宴图》或不是五代真迹

徐小虎认为,日本绘物卷中的叙事传统是从中国佛画传统中来的,虽然,如今“能找到的中国古代人物画真迹寥寥无几”,但回溯到日本的平安时代,当中国人在逸笔草草地表达自己与宇宙沟通的哲学观时,日本却在大力发展由奈良时代的僧侣从唐朝中国传播而来的人物画因素。平安时代的镰仓绘卷物主要有三种类型:“女绘”(Onna-e)、“男绘”(Otoko-e)和“讽刺白描类绘卷”。

据徐小虎所展示,“女绘”以日本平安时代著名女作家紫式部的小说《源氏物语》为蓝本,现存19幅,藏于名古屋的德川美术馆和东京的五岛美术馆。每一幅“女绘”反映的都是小说中的情节,不仅有用工笔细绘的精致插图,画的前面还有一段在点洒着金粉银箔的纸上面以娟秀书法誊写的原文。

以第十五卷《蓬生》为例,画面画的是源氏来到一所荒芜凄凉的宅邸去看他的旧情人末摘花,此时他已经与她很久不见,她一直无所依靠、孤苦度日,庭树枝繁叶茂,连房子都衰老失色,尽显“盼待始终无音信,只为看花乘道来”的幽怨苦楚。画中只能窥见末摘花的女仆的脸,由于她地位低微,所以她的脸上可以流露一些不愉快。但是作为描绘宫廷贵族生活的“女绘”,感情是非常含蓄的,再深的情绪亦轻易不袒露在脸上。

徐小虎认为,中国人物画中能与“女绘”相比较的是五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》,二者同样有工笔性的细线条、含蓄的表情、厚重的色彩,但画面中的低角度,令她怀疑这不是五代真迹而是更晚期的一个摹本。

而与“男绘”相当的可能是宋初画院学生赵干的真迹《江行初雪图》,但不同的是在《江行初雪图》中,同一主人翁人物没有一再出现,它不过是以长卷的模式,把贫穷的渔翁在寒冬谋生的凄苦境遇表达出来而已。稍晚一点北宋张择端的《清明上河图》,虽然画了很多人,但同样没有追随着某个主人翁讲述他的故事。但可以看到的是,这个时期描绘画面的角度很高,而画中的皴法尚未定型,在徐小虎看来,这些细节都是鉴定绘画年代的一种方法。

对话

一幅古画属于两个朝代并不稀奇

羊城晚报:您在不同的场合都说过,流传至今且在国内的中国古画很多是赝品,为何?

徐小虎:很不客气地说,中国收藏的古画很大部分是赝品。这是因为国内有个风气,大家要收藏书画,却不是以爱好和美学欣赏为出发点,而是以名人为收藏目的,最常听到的一句话是:“你能不能帮我找个郭熙的画啊?郭熙很有名啊。”这种风气由来已久,由上至下,例如历代皇帝一登基就要找王羲之的字,怎么找?哪有那么多王羲之?只能造出来。反观日本,他们会收藏无名氏的书画,很多国宝级的美术品都出自无名氏书画家。

羊城晚报:那如何鉴别真假?

徐小虎:这就是我们现在要做和正在做的。打个比方,你要鉴定这是不是出自诸葛亮的手笔,那就要知道三国时期的书法是怎样的,去看当时的书法雕刻,特定时期自有其书画特定的结构,不可能是一样的,所以要从同时代的东西找相同的结构,才可能慢慢找出哪个是真的。当然,很多时候鉴定结果并不如设想那样,像董源的东西,我就没看过哪个是真迹。

羊城晚报:但为何用同样的方法,有时候鉴别出来的结果也大相径庭?

徐小虎:这是很自然的。讲一个案例,当时我还在美国普林斯顿大学,同一个班上,有一个同学说《早春图》是宋朝的东西,但另一个认为是明朝的作品。我们老师就让两个人用论文的方式把各自的理据说出来。结果,两名学生都写得很清楚,两篇论文都得到很高分。为什么?其实就是在这画中,两个朝代的笔迹都有。后来仔细研究后我才发现,《早春图》至少1/3是明朝的补笔。

这说明了一个事实,因为修复、个人喜好等原因,一幅古画可能鉴定出很多年代。而且,中国人有个习惯,会给前人补上些东西,例如收藏一幅画回来,觉得这个颜色淡了,就加深一下;人物不够,加两个;或者加一对鸳鸯什么的。宋画中的人物出现几率是很低的,有些宋画待到明朝时,就被加了几个美人进去,这就体现出明朝的审美趣味了。我们会把这种叫做合作。国外则很少这种情况。

(羊城晚报记者 何裕华)

![眉山乡野艺术节批评家艺术家座谈会纪实[图文] 眉山乡野艺术节批评家艺术家座谈会纪实[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hhsc4gmxj5o.webp)

![杨明义画作精品赏析:烟雨江南空迷离[图文] 杨明义画作精品赏析:烟雨江南空迷离[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1g1dqptq2aj.webp)

![永恒的经典–著名油画家冯振华油画作品专辑出版[图文] 永恒的经典–著名油画家冯振华油画作品专辑出版[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4zivpf4u1k1.webp)

![珂勒惠支版画影响中国现代艺术进程[图文] 珂勒惠支版画影响中国现代艺术进程[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bnsi0mcavt4.webp)

![迷雾重重的红山玉收藏市场[图文] 迷雾重重的红山玉收藏市场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fy2412degqb.webp)

![沈嘉禄:一柄小刀 无限江山[图文] 沈嘉禄:一柄小刀 无限江山[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5tbql1jtbd.webp)

![当代陶瓷器物的审美趣味[图文] 当代陶瓷器物的审美趣味[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gnruhtksxfw.webp)

![萧沉:略说八大山人的书法[图文] 萧沉:略说八大山人的书法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fegjf3ekqnc.webp)

![党旗飘飘,七一专辑:何家英国画艺术[图文] 党旗飘飘,七一专辑:何家英国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xbwtwqj01t0.webp)

![画,心画者也——谈王少桓花鸟画[图文] 画,心画者也——谈王少桓花鸟画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ai1wwnagqtc.webp)

![郑碎孟国画作品欣赏[图文] 郑碎孟国画作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/420sxkf35i0.webp)

![邮票还有用吗 哪些邮票值得收藏[图文] 邮票还有用吗 哪些邮票值得收藏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/juuoujihzcj.webp)

![玉德文化的星星之火——关守龙[图文] 玉德文化的星星之火——关守龙[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fgm3kw2oukl.webp)

![在书画之中窥探苏东坡的“朋友圈”[图文] 在书画之中窥探苏东坡的“朋友圈”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wk2f4vcql3q.webp)

![《泰囧》已经不只是一部电影了[图文] 《泰囧》已经不只是一部电影了[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/keyqwhdewoz.webp)

![好的人物画必有技术难度[图文] 好的人物画必有技术难度[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jomtcb4cs3h.webp)

![「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文] 「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m0h15gzu2pj.webp)

![在森美术馆读盐田千春[图文] 在森美术馆读盐田千春[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/meyxlprg5hl.webp)

![窥探中美艺术品拍卖市场行情[图文] 窥探中美艺术品拍卖市场行情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/34vgxjl2zsw.webp)

![陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文] 陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxmokwpvj2l.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)

![传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文] 传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/urmpgnrsnvp.webp)