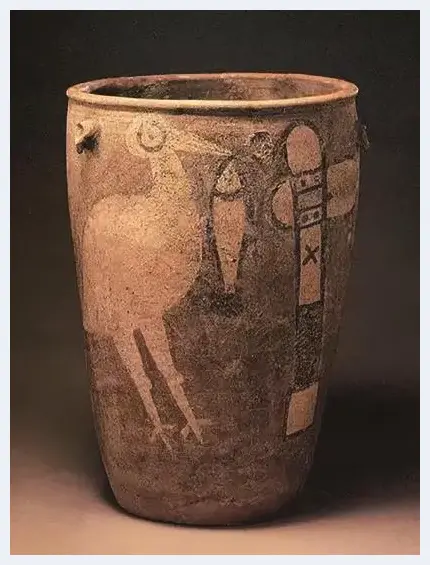

花鸟画的题材是自然界中的“花”、“鸟”,但其实不仅限于此。广义的花鸟画是以动物与植物为对象进行艺术化的绘画;狭义地来说,在经典绘画现象中所涉及的内容或题材,大抵有中大型的供观赏的花卉,姿态优美的草、木、藤本植物,常见的昆虫与禽鸟、家畜,具有一定象征意义的猛兽与想象中的瑞兽。在花鸟画的萌芽时期,就已经有了相对成熟的绘画行为与类作品。著名的仰韶文化大河村类型“鹳衔鱼”彩陶缸,表面描绘了可明显辨识的鸟与鱼的形象,旁似有一柄石斧。其具有图形简化的具象思维,有简单而强烈的感染力。另外在断为更早时期的原始遗址所出土的诸多陶器,表面均有不同类型的几何纹样,其中有一些能够明显被辨认为贝壳纹样与植物纹样,不难想到,先民们在进行这些修饰陶器的工作时,一定参详了花卉与鸟兽的形象。这就为花鸟形象加入艺术创作的研究提供了更久远的先例。在之后的三代与秦汉时期,鸟兽的形象得到了更为广泛的使用。植物仅以图案或花纹的面貌作为装饰与陪衬。自隋唐以降,以花鸟为题材的绘画正式成为独立画科,花鸟形象也成为具有特殊审美价值与象征意义的艺术符号。

唐代司空图所著的《二十四诗品》,将诗歌的意境划分为兼具悲喜刚柔明晦的二十四种不同范畴,其实绘画又何异于此。

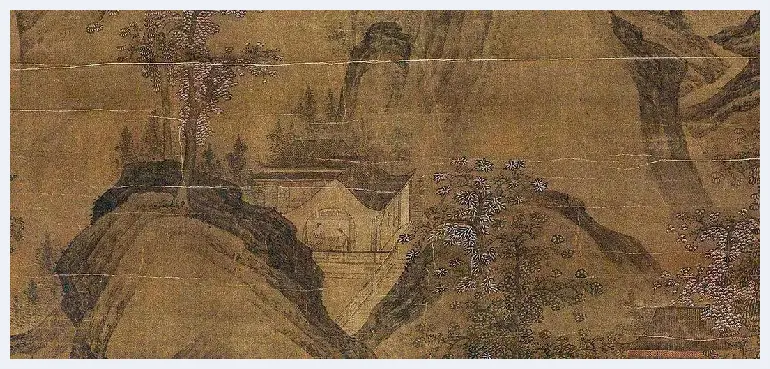

在面对宋代时期的花鸟画作品时,多数观看者都将产生一种由缣素进入画面,目光随着花鸟树木的景置而游走的感觉,在使观看者的心灵安静下来之后,将他们的思绪带入到与现实相对的画中,心境随着对绘画形象的仔细品读而展开。正如艾略特所言,诗的特点是运用各种手段与看上去的能指保持距离,使读者或观看者尽量少关注作品中的指称性。如此一来,纯艺术作品才能与其他具有功能性的图像区分开来。纵使宋代的花鸟画作品具有一定的政治宣传功能,但它们对历史看客所产生的主要影响,仍然在于诗性或艺术性。

苏东坡评价王维的诗作与画作“味摩诘之诗,诗中有画。观摩诘之画,画中有诗”,虽然只是对创作主体个案的评价,但从这句品评中,不难发现作为中国艺术的“诗”“画”一律的思想由来已久,所以这位集大成的学者才能够给出这般总结。宋代山水画的兴盛,一定程度上与山水田园诗的传播有着密不可分的联系,而同样在宋代发展至精熟的花鸟画科,受到咏物咏景诗篇的影响亦是完全可能。关于画作中富含诗意的记载,在《宣和画谱》中即有不少:“宗室叔傩,善画……每下笔,皆默合诗人句法。或铺张图绘间,景物虽少而意常多,使览者可以因之而遐想。”“宗室仲佺,独爱汉、晋人之文章……而一意于文词翰墨间。至于写难状之景,则寄兴丹青,故其画中有诗。至其作草木禽鸟,皆诗人之思致也,非画史极巧力之所能到。”

宋代知识阶层即文人对绘画创作产生了较多的影响,加上画院中所设立的教学科目与招考内容,无形中将文史典籍的阅读自上而下推广到了画工与民间绘画从业者的群体当中。在这些阅读材料当中,各家典籍与诗词歌赋当属最多。而在崔白、吴元瑜对花鸟画进行改革之后,花鸟画的诗意化逐渐明晰了起来。这种以诗意为目标,融合各家创作技法的花鸟画直接影响了作为崔白再传弟子的宋徽宗,并且由他发扬成为对后来的文人绘画影响至深的因素之一。在宋徽宗旨意下编纂的《宣和画谱》卷十五花鸟叙论中,明确地提出花鸟绘画应当“与诗人相表里”。这与亚里士多德在《诗学》中对诗歌与绘画的分类有些类似,从视觉形式语言的领域来达到诗作或文章的功能,可能恰是《宣和画谱》论述的出发点。如此便为之后的花鸟绘画的创作找到了一个牢固可靠的根基,并对之前的花鸟绘画的创作现象与作品做出了具有指导意义的总结。

宋代花鸟画的创作群体主要由画院的画工与画技精湛的文人组成。而至今还能得见的真迹中,画工所作的作品数量远多于文人所绘。文人阶层在进行绘画创作时参入己意,融进浪漫的文学色彩,是自然不过的事。另一方面,宋代画院在画工的招考、培训、组织创作时,亦选用诗句为题,并要求绘画作品的创作需恰当地传达出诗句中之精髓,以此区分高下,作为成绩考核导向。《萤窗从说》中记载:“徽宗政和中,建设画学,用太学法补四方画工,以古人诗句命题,不知抡选几许人也。”从这则文献记载中,我们得知画学招生的考题不但以诗句为题,且作为重要的录取标准,而不是单纯以技巧精湛与否来衡量绘画作品优劣的。另外,明代唐志契《绘事微言》中记载:“政和中,徽宗立图画博士院,每召名工,必摘唐人诗句试之,尝以‘竹锁桥边卖酒家’为题,众皆向酒家上着功夫,惟李唐但于桥头竹外挂一酒帘,上喜其得‘锁’字意。又试‘踏花归去马蹄香’,众皆画马踏花,有一人但画数蝴蝶飞逐马后,上喜其得‘香’意。又考‘野水无人渡,孤舟尽日横’……”《画继》亦载:“因试‘蝴蝶梦中家万里’一题,画苏武牧羊假寐,以见万里意,遂魁。”《宣和画谱·花鸟叙论》述“故诗人六义,多识于鸟兽草木之名,而律历四时,亦记其荣枯语默之侯。所以绘事之妙,多寓兴于此,与诗人想表里焉。……展张于图绘,有以兴起人之意者,率能夺造化而移精神,遐想若登临览物之有得也”。从诸多古代文献的记载当中,我们可以得出这些结论:花鸟画形成的过程中就在不断地追求诗意的表达,尽可能在绘画创作和品评中实践诗的精神,并且在它的繁荣兴盛时期,已经从自然造物的图识升华到与“诗”“文”相辅成的艺术高度。

![北京画院藏《三阳开泰图》研究[图文] 北京画院藏《三阳开泰图》研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fbymtijlrgr.webp)

![艺术市场中的价值悖论[图文] 艺术市场中的价值悖论[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5rrmcbwir5.webp)

![“裸展”兵马俑的弊端[图文] “裸展”兵马俑的弊端[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5fj5yvgk4wl.webp)

![元青花的兴盛和传承[图文] 元青花的兴盛和传承[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4afgoozg4gk.webp)

![10个亿“青铜热”市场效应来袭[图文] 10个亿“青铜热”市场效应来袭[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tye4kfhi5b4.webp)

![邢洪林——古韵紫砂壶传承者[图文] 邢洪林——古韵紫砂壶传承者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/arv3uka4zq3.webp)

![夏至不纳棉[图文] 夏至不纳棉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0je4ahjmiqr.webp)

![景德镇窑黄釉绿龙菊瓣盘赏析[图文] 景德镇窑黄釉绿龙菊瓣盘赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0s5v0hygyeo.webp)

![一部意外走红的网络神剧[图文] 一部意外走红的网络神剧[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/t42cjnf0550.webp)

![李人毅《中国画家研究·山水卷》之——杨阳:秀在厚重美在深远[图文] 李人毅《中国画家研究·山水卷》之——杨阳:秀在厚重美在深远[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4ayqcbjhneq.webp)

![傅抱石《井冈山》:在写实与想象之间[图文] 傅抱石《井冈山》:在写实与想象之间[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jppdazfu2ss.webp)

![艺术先锋人物:著名画家阮凤平[图文] 艺术先锋人物:著名画家阮凤平[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jxwujliitfa.webp)

![2021年的巴塞尔 为“抗疫”而“战”![图文] 2021年的巴塞尔 为“抗疫”而“战”![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oa1ol5ngeux.webp)

![上海著名画家吴爱政在国际上屡获殊荣[图文] 上海著名画家吴爱政在国际上屡获殊荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kolt00uvc3p.webp)

![吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文] 吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/godv5xr5jx5.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文] 上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3g5114x0x5w.webp)

![著名版画家阿太作品欣赏[图文] 著名版画家阿太作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rumbb3hb4qi.webp)

![窥探中美艺术品拍卖市场行情[图文] 窥探中美艺术品拍卖市场行情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/34vgxjl2zsw.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)

![六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文] 六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwrm55x4hsq.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sr2zvuofasd.webp)