商业化、气候变化、工作室空间、审查制度?当艺术圈蜂拥而至弗瑞兹艺术节的时候,内尔 弗里泽尔询问阿布拉莫维奇、杰里米·戴勒、塔西塔·迪恩、巴尔肖和其他的艺术大咖更多的问题。

所有艺术家:请告诉我们,对你来说困扰你最大的问题是什么?

塔西塔·迪恩

塔西塔·迪恩

我认为艺术家最大的问题是平衡市场需求和脱离市场。公共资金的消亡和店大欺客的现象大量存在,今日的商业画廊甚至博物馆都是这样,这扭曲了艺术家自由工作的能力。商业上的顺从使我们变得越来越软弱。我们需要再次多元化:其他的方式,更多的混乱,更少的规定路线。

里瓦恩·纽恩施万德

里瓦恩·纽恩施万德

近来,巴西的艺术家和文化机构受到了审查,以及极端保守主义团体和政客的攻击,这是非常严重而危险的。这会将我们已经非常脆弱的民主政治置于风险之中。我们正在经历着世界范围内深刻的社会不平等,不宽容和两极分化的时代中。恐惧和仇恨的言论已经占据了主导地位,这使得正常讨论也趋于贫乏。

在巴西艺术家抗议文化经费被削减。照片: Press/CON/LatinContent/Getty Images

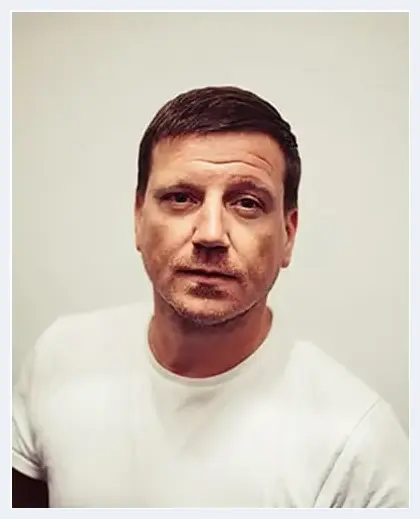

斯特凡•卡马尔 摄影: Paris Helena

ICA的主任斯特凡•卡马尔

对我们所有人来说,特别是对于艺术家来说(因为它更为紧迫)最重要的问题是——说实话,我们能恩将仇报吗?21世纪的经济结构迫使我们回避了更基本的问题。艺术家现在是通过商业系统销售工作的人,他们可能并不认识藏家,也可能不了解政治和社会关系。作为一名艺术总监我想说的是,你可能不知道这些矛盾能持续多久,你的展览可能是由你反对的人赞助的。

美国有多少家画廊将特朗普的支持者作为主要捐赠者?这与更进步的策展决策有什么关系呢?同样,ICA如何处理这些矛盾?我的意思是,至少我们可以谈论他们,而不是假装他们不存在。

其次是教育问题,特别是艺术教育。为什么一个主要通过视觉媒体进行交流的社会,剥夺了几代年轻人的艺术教育?这样做本质上造成了一种视觉上的文盲,因此人们无法理解或阅读世界。他们不能理解,世界对他们在社会、经济前提和利益背后施加的影响。在一个充斥着图像的世界里,意识形态通过意象相互交流,这是理解图像如何产生、传播和分布的基本人权。这就像学习一门语言或学习字母表。难道不关心人民是政治的根本基础吗?为什么要引入教育收费制并减少人们受教育的机会呢?

医疗保健也同样如此。为什么如此之难呢?培养一个受过良好教育和健康的社会,难道不应该是政府的首要任务吗?我们可以争取更多的政治话语权,我们要问:“为什么总是保守的政府这么做?”“而没有一个自由或社会民主的因素会促进这项行动。”你很少会看到法西斯主义者或种族主义者受过良好的教育。

杰里米·戴勒

“搞什么?”这就是当今艺术家面对的问题。

阿布拉莫维奇 摄影:Jamie McCarthy/WireImage

阿布拉莫维奇

对我来说,这是道德问题。我认为艺术家做作品向公众展示是远远不够的。我们必须把自己作为人类的一员,去问我们在世界上能做什么,这真的是有史以来的最大危机。作为一个人,你如何帮助人类?现在有各种形式的危机,人类在全世界正遭受着苦难。日益严重的自然灾害,从未如此频繁;饥饿;众多人口的迁移;还有那些管理政府的人。所以仅仅在工作室里做艺术是不够的。你必须考虑作为一个人,你能做什么。

玛丽亚·巴尔肖 摄影:卫报的Christopher Thomond

泰特美术馆的总监玛丽亚·巴尔肖

我可以在哪里生活和工作?我的创意社区在哪里?

阿瑟·贾珐 摄影:Getty

艺术家和电影制作人阿瑟·贾珐

用最直白的话来说,大多数艺术家似乎都是这样的:“我怎么才能得到报酬?”比起成为一个成功的艺术家,你成为一个成功的NBA球员似乎概率更大一些。

我所专注的是创造一些事物,它们让我感觉到那一切都是我的真实体现。而这一切都与我是一位黑人有关。我只要一说我是黑人,我马上就感动窘迫。一方面,我声明我是黑人,是因为我要去交往做事,但另一方面,我不希望其他人对黑人的可能性施加任何限制。它使我处于一种我经常感觉有些相反的状态,我只是不想被约束。我只是想要自由地做我想做的事。如果接受了爱的信息,我就会发现它经常被社会政治化,并局限于黑人的物质生活中,对此我深受困扰。

图里亚·埃尔格拉维 摄影:Max Lakne/BFA/Rex/Shutterstock

1:54当代非洲艺术博览会创始理事图里亚·埃尔格拉维

作为艺术家职业生涯中的一个安全问题就是如何在商业市场中生存下来。艺术家们要成为活动人士,向社会传递信息是很有压力的事,他们要思考自己的工作将如何影响某些政治变革。所以他们的问题是,如何将工作传递出某种社会和政治信息?我将如何适应未来?在非洲,市场仍在开拓着发展的根基,因此未来的空间会更大,这影响了艺术家对作品的看法。当我听到艺术家们在非洲讨论他们的实践或者作为移民社群问题时,他们讨论最多的是如何将自己的作品成为一所画廊或者一个特定展览的组成部分。

阿瑟·贾珐的作品“爱就是信息,信息就是死亡,2016。”图片:由艺术家和Gavin Brown企业提供的图片。纽约/罗马

我渴望复杂性、细微差异、美丽——这些都是我珍重的价值所在。但这也是我作为一个黑人天然被剥夺的东西。我知道,例如,如果我来做马克·莱基的杰作《绿屏冰箱》,它将以一种完全不同的方式来呈现。从历史上看,当黑人在西方生活的时候,我们不被当做人来看待;我们仅仅被认为是事物。所以我们的生活中有一种非常疯狂,复杂的关系。我们介于在主体和客体之间的某处。

凯瑟琳·奥派 摄影:John Salangsang/BFA/Rex/Shutterstock

凯瑟琳·奥派

我最关心的是女性艺术家的平等地位和保障性住房:艺术家谋生的现实处境以及成为艺术家的辛勤劳作都是无比艰辛的。坚持不懈吧,我的艺术家伙伴们!你们的劳作都将是无比真实的。

在一个政治动荡随处可见的世界中,我认为一个更大的问题是:我要成为一个什么类型的艺术家?这是一个没有对与错的答案;最重要的是,艺术家的言论和他的作品能跨越到一个更大范围的话语权中,与当代文化,政治和实践行动产生关联。

金永益和他的作品 摄影:Keith Park/Kukje Gallery

金永益

生产和消费的“盈余”已经成为实施威胁我们。作为一个艺术家,我不是那么热衷于创作过度生产和流通的视觉形象。

![笔墨诠释情感 作品讴歌时代—大写意画家贾双武[图文] 笔墨诠释情感 作品讴歌时代—大写意画家贾双武[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aqe1mgg4ocj.webp)

![紧贴梦境的唐宋瓷枕[图文] 紧贴梦境的唐宋瓷枕[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5cjnznldoyj.webp)

![彭贵军:习俗视野下的艺术展览效应[图文] 彭贵军:习俗视野下的艺术展览效应[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5wcsc3x3m4b.webp)

![《病孩》:蒙克一生最重要的画作[图文] 《病孩》:蒙克一生最重要的画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jezur5oknw3.webp)

![美国学术界中国古代书画研究的现状及趋势组图[图文] 美国学术界中国古代书画研究的现状及趋势组图[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s1rfpsihfyw.webp)

![品读经典齐白石《大富贵》[图文] 品读经典齐白石《大富贵》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fm55wf0olyj.webp)

![韩滉的《五牛图》到底有多牛?[图文] 韩滉的《五牛图》到底有多牛?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tzknf1esani.webp)

![明星大佬追逐红酒聚宝盆[图文] 明星大佬追逐红酒聚宝盆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u1zrllmupjm.webp)

![曹天:德功铁荷唱大风[图文] 曹天:德功铁荷唱大风[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tt334dcfxza.webp)

![法国博物馆的国际作为 很可能在上海开蓬皮杜[图文] 法国博物馆的国际作为 很可能在上海开蓬皮杜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s04ndichinn.webp)

![梳理僧六舟的金石世界[图文] 梳理僧六舟的金石世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kamsswaxipz.webp)

![文物艺术品拍卖上的认识误区[图文] 文物艺术品拍卖上的认识误区[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kbie2vfrt4n.webp)

![著名书画家杨宗霖艺术作品欣赏[图文] 著名书画家杨宗霖艺术作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q0pklakohat.webp)

![张飙老师的与众不同[图文] 张飙老师的与众不同[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/apcs1qhoonq.webp)

![水墨丹青铸国魂 ——记人文艺术家、生态画家何帅臻[图文] 水墨丹青铸国魂 ——记人文艺术家、生态画家何帅臻[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/le2axiunx32.webp)

![古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文] 古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lwaj0iih3ii.webp)

![浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文] 浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5mxsxjkg5u.webp)

![盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文] 盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/22rnfnodthg.webp)

![冯少协:油画写真千年古镇[图文] 冯少协:油画写真千年古镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0i0dftsimsn.webp)

![米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文] 米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4lyvmb5xd5o.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)