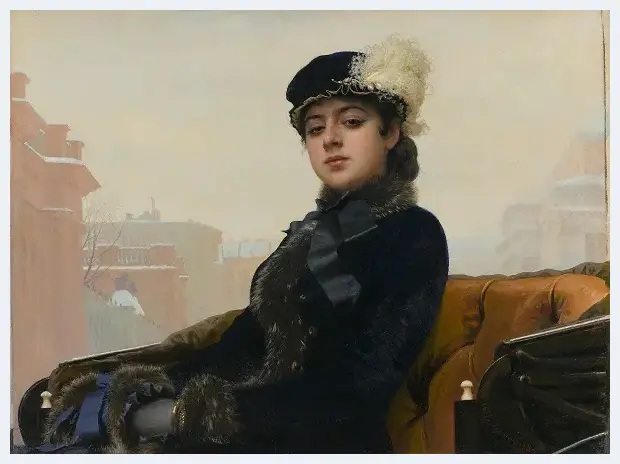

伊凡•尼古拉耶维奇•克拉姆斯柯依,《无名女郎》, 1883年,藏于莫斯科特列恰科夫美术博物馆

“巡回展览画派:俄罗斯国立特列恰科夫美术馆珍品展”正在上海博物馆展出,其中一幅克拉姆斯柯依笔下的神秘女子《无名女郎》,有关这幅画种种时间和形象上的巧合,汇向了艺术史上的一桩公案:克拉姆斯柯依的《无名女郎》,人物原型是不是托尔斯泰笔下的安娜•卡列尼娜?

她的高,是用眼神把你贬入尘埃里的高;她的冷,是烟花碎屑中拾得满地萧瑟的冷。高冷背后,是一个自尊到了敏感以至于脆弱的灵魂。

关于克拉姆斯柯依的这幅《无名女郎》,百科简介里对她有两个粗线条的定义:其一,19世纪俄罗斯知识女性的写照;其二,19世纪俄罗斯新潮女性的形象。亚历山大二世时代的俄罗斯,一位观念前卫的知识女性,如果不与她所处的时代格格不入,那不科学。精神版图五彩斑斓,却不幸堕入全民色盲的世道。生活是古板的,情感是乏味的,选择是矛盾的,内心是彷徨的,当代话语是:不知道自己的未来该往哪儿搁?所以,只能用高冷的面具来与环境作切割,其实是逃避。

其实,在她高冷面具下面有一簇将灭未灭的火。

“在她短促的一瞥中,能发现她脸上有一股被压抑着的生气……仿佛她身上洋溢着过剩的青春……她故意收起眼睛里的光辉,但它违反她的意志,又在她那隐隐约约的笑意中闪烁着。”

以上段落,或许才是对《无名女郎》神情最贴切的描述。而这,是《安娜•卡列尼娜》里渥伦斯基对安娜的初印象。剧本如下:莫斯科彼得堡车站,渥伦斯基在等候自己母亲时,邂逅了来自彼得堡的贵夫人安娜。当然,渥伦斯基本人也是一个“来自彼得堡的花花公子”。

无名女郎与安娜•卡列尼娜,两个女人有何关联?要从创作她们的人——克拉姆斯柯依和托尔斯泰之间的关系说起。

众所周知,克拉姆斯柯依是“巡回展览画派”的创始人。在告别圣经神话、走向现实生活的艺术探索之路上,克拉姆斯柯依最擅长的题材是人物肖像,尤其是那些与他同时代的艺术家的肖像。走进他画布里的艺术家有列宾、希施金、托尔斯泰、特列恰科夫等等。爱屋及乌,克拉姆斯柯依也习惯于将艺术家作品中的人物也纳入自己笔下,譬如他的成名作《美人鱼》就是取材自果戈里小说《五月之夜》,他最具震撼力的作品《基督在旷野》就是车尔尼雪夫斯基小说《怎么办?》的情境嫁接。

十九世纪俄罗斯的知识分子,就像旷野中的基督一样孤寂,被自己的思想压得透不过气来。而思想家中最深刻者托尔斯泰,更是沉重得近乎窒息。

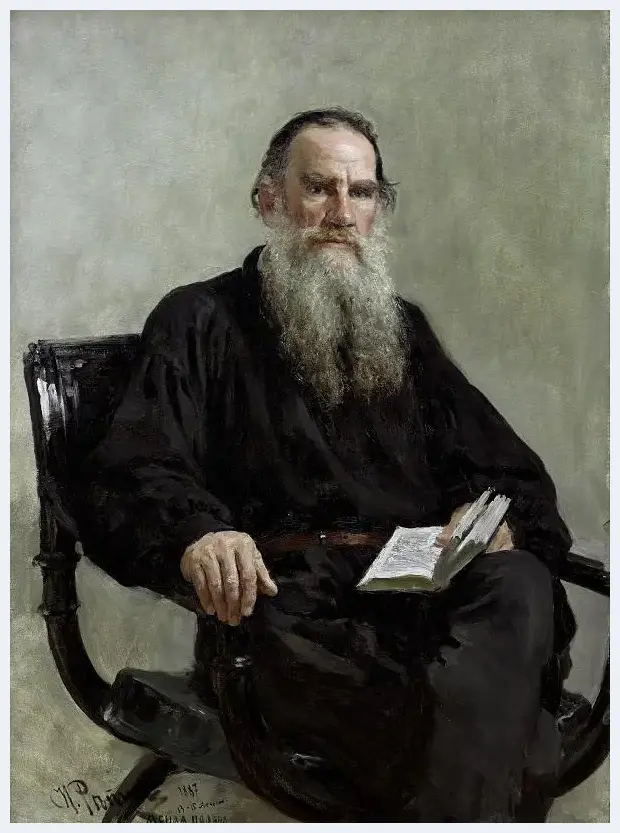

克拉姆斯柯依是第一位给托尔斯泰画肖像的画家。他的这幅《托尔斯泰像》,比之他学生列宾的同名作品,少了一份闲适,却多了一份专属于社会批评家的浓烈。值得一提的是,克拉姆斯柯依为托尔斯泰画肖像的那一年(1873年),恰巧也是托尔斯泰动笔写《安娜•卡列尼娜》的时间。

列宾《列夫·托尔斯泰肖像》1887年

种种线索,汇向了艺术史上的一桩公案:克拉姆斯柯依的《无名女郎》,人物原型是不是托尔斯泰笔下的安娜•卡列尼娜?

跨艺术门类的比照是一个有趣的过程。画家笔下的女郎以冬季彼得堡为背景,恢宏的亚历山大剧院旁,朦胧潮湿的天空,白雪覆盖的屋顶,马车上的女郎侧身端坐,蓝色貂皮手笼,白色缀花的帽子,紫色的领结,渲染出北国上流社会女性的贵气。而一如前文,作家笔下的安娜•卡列尼娜正是来自彼得堡的贵夫人。

画上的贵夫人和书中的贵夫人,还有一个突出的共同点,都有着浓密的睫毛。睫毛浓密,贵夫人高冷面具上叛逆的异类。它是一个让作为艺术形象的女人,可爱指数飚升的生理细节。就像渥伦斯基与安娜初次见面后,借用其母渥伦斯基伯爵夫人之口所表达的感受:她真可爱!

一位有着浓厚睫毛的可爱女人所隐喻的内容,光凭逻辑就能破解,那就是作为一个人的正常的情欲。《安娜•卡列尼娜》整个故事的展开,就是以贵夫人安娜撕掉高冷面具、追求幸福爱情为基点。不过故事的结局,也是众所周知,安娜最终上演的是一出爱情悲剧。酿成她悲剧的,是她丈夫卡列宁的虚伪、她情人渥伦斯基的冷漠,以及哪怕小说出版一个多世纪后依然存在的伦理规训——婚姻中的人没有资格追求爱情。这是不可饶恕的幸福,也是不可饶恕的罪孽。背负这种罪孽的人,可爱亦可怜。

从这个角度说,戴着一副高冷的面具,不失为被情欲折磨之人的自我保护。只是,这副高冷面具对于被保护者而言,是绝望的,并且看似漫漫无期。

克拉姆斯柯依在创作《无名女郎》的时候,是否受到了《安娜•卡列尼娜》的影响,不得而知。但亚历山大二世统治时期,俄罗斯社会“混乱与建立”的焦灼,人性束缚与觉醒的缠斗,应该是画家创作的心理背景。所以,无名女郎的模特无论是谁,哪怕是亚历山大剧院一个不知名的演员,她的身上都有安娜•卡列尼娜的影子。

有趣的是,托尔斯泰在谈及写作《安娜•卡列尼娜》的动机时说,他是在沙发上一边思索一边与瞌睡作斗争的时候,一个美丽女人的幻影从他面前掠过——她,有一双含怨带恨的眼睛。

后来,不约而同,托尔斯泰在小说里,克拉姆斯柯依在画布上,为这双含怨带恨的眼睛饰上了浓密的睫毛。

![著名书法家刘俊先生荣获“一带一路艺术大使”称号[图文] 著名书法家刘俊先生荣获“一带一路艺术大使”称号[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dzg2ytrslpy.webp)

![伪藏家这么多 我们需要什么样的藏家[图文] 伪藏家这么多 我们需要什么样的藏家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eawpb52vutz.webp)

![减税会是艺术品投资的突破口么[图文] 减税会是艺术品投资的突破口么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ggm3zmlhjnr.webp)

![刘玉来:学书画与选范本[图文] 刘玉来:学书画与选范本[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/53uucrxwmjm.webp)

![孟云飞:论魏晋南北朝书画艺术的觉醒[图文] 孟云飞:论魏晋南北朝书画艺术的觉醒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gocdtywk23u.webp)

![天价建盏的历史成因[图文] 天价建盏的历史成因[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/550ihu4dmov.webp)

![从传统美学看现实人物画创作[图文] 从传统美学看现实人物画创作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gkp3ts5dm4o.webp)

![企业家投身艺术收藏倡导社会责任[图文] 企业家投身艺术收藏倡导社会责任[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h15nbhyrxqg.webp)

![傅作仁艺术世家的画坛伉俪 ——傅清萍、刘文华作品赏析[图文] 傅作仁艺术世家的画坛伉俪 ——傅清萍、刘文华作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zgz23u3fsg2.webp)

![我们逛博物馆的速度是否太快了[图文] 我们逛博物馆的速度是否太快了[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tyh01zum40x.webp)

![偏爱清白菜根香——历代绘画中的白菜[图文] 偏爱清白菜根香——历代绘画中的白菜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0owo1qfyz43.webp)

![苏美尔学:人类历史上最早的文明与文字[图文] 苏美尔学:人类历史上最早的文明与文字[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sd1cyk0pwrm.webp)

![年轻艺术家 别被市场绑架[图文] 年轻艺术家 别被市场绑架[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0sjl5uxd1bq.webp)

![中国艺术品基金:十年浮沉记[图文] 中国艺术品基金:十年浮沉记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jo5ht2g1zzt.webp)

![中国艺术人物专题报道——倪继周[图文] 中国艺术人物专题报道——倪继周[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/025ajbrm3ex.webp)

![冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文] 冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r0snlujumjv.webp)

![齐鹏:生活与色彩的真相[图文] 齐鹏:生活与色彩的真相[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pk15syjszdp.webp)

![张大千艺术市场解析[图文] 张大千艺术市场解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vy3abdhnp51.webp)

![世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文] 世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x2c2dvlr4mw.webp)

![艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文] 艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pdsc4oh10or.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)

![茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文] 茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtgz5eclvv1.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)