魏晋南北朝是中国历史上朝代更替频繁,战争此起彼伏、连绵不断的一个时期,“是中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代,然而却是精神上极自由、极解放,最富于智慧、最浓于热情的一个时代。因此也就是最富于艺术精神的时代。” 我国的书画艺术在这一时期走向自觉的。

觉醒的内因

一、儒学信任的危机

西汉时,以董仲舒的“天人感应”为中心的“神学目的论”在统治阶级的支持下成为统治思想,他倡导“君权神授”,神话皇帝的权威,并把阴阳家的学说引进儒学,用阴阳五行比附人事,给儒学涂上了神秘的色彩。到了东汉一些经学家走得更远,使儒学进一步谶纬化、神学化,儒学成了哲学怪胎。而汉末的大动荡摧毁了“君权神授”的荒诞神活。此外东汉经学家那牵强附会、繁琐不堪的章句之学是一种过时的治学、研究方法,已经没有了理论意味和研究气息,窒息了学术生命。到了魏晋,统治阶级内部不择手段的互相争夺,西晋的灭亡和北方统治阶级的南逃,更加深了对儒学的信任危机。

二、玄学精义与人的觉醒 、艺术的自觉

儒学信任危机的加深,对人生意义的探索,把魏晋思想引向了玄学。玄学是由道家的思想发展而来的。“玄”,出自《老子》“玄之又玄,众妙之门”。魏晋士人奉《周易》、《老子》、《庄子》为“三玄”,用道家思想解释儒家经籍,故称“玄学”。由于道家思想对人世黑暗和人生痛苦的愤激批判,以及对超越这种黑暗和痛苦的个体精神的自由的追求,刚好符合于亲身经历体验到儒家思想的虚幻和破灭的门阀士族的心理,他们中的有识之士由于对虚伪的儒学的极大反感,而倾向于曾对儒学进行了猛烈批判的道家,把个体的独立自由提到了首位。在魏晋不长的历史里,特别是在急剧动荡的时局中,玄学却得到了充分的发展,经历了几个演进阶段,产生了许多不同的流派,它们虽然存在着一定的分歧,但各家的—个中心课题是要探求一种理想人格的本体。它要追求的理想人格是要批判儒学的虚伪,打破它的束缚,以求得人格的绝对自由。而这种对自由人格的追求带有“人的觉醒”的重要意义。士族文人反对名教束缚、追求自由人格以顺应人的情性为逻辑起点,尊重人的个性、情感,尤其反对礼法制度对人的真情实感、个体才能的束缚与摧残,重精神风度、气质神韵、才情禀赋。

书画艺术是一种个人性很强的心理活动,但审美价值又不仅仅属于个体,与时代、社会现实关系密切,受其影响与制约。宗白华曾经说:

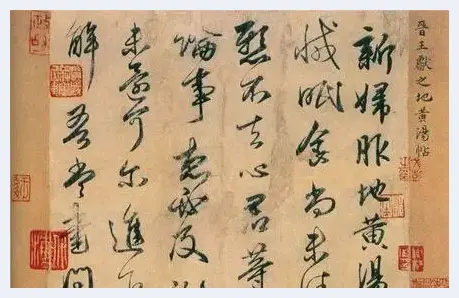

晋人风神潇洒,不滞于物,这优美的自由的心灵找到一种最适宜表现他自己的艺术,这就是书法中的行草。行草艺术纯系一片神机,无法而有法,全在于下笔时点画自如,一点一拂皆有情趣,从头至尾,一气呵成,如天马行空,游行自在。又如庖丁之中肯綮,神行于虚。这种超妙的艺术。只有晋人萧散超脱的心灵,才能得心应手,登峰造极,是能尽各字的真态。

中国独有的美术书法——这书法也是中国绘画艺术的灵魂——是从晋人的风韵中产生的。魏晋的玄学使晋人得到空前绝后的精神解放,晋人的书法是这自由的精神人格最具体最适当的艺术表现。这抽象的音乐似的艺术才能表达出晋人的空灵的玄学精神和个性主义的自我价值。

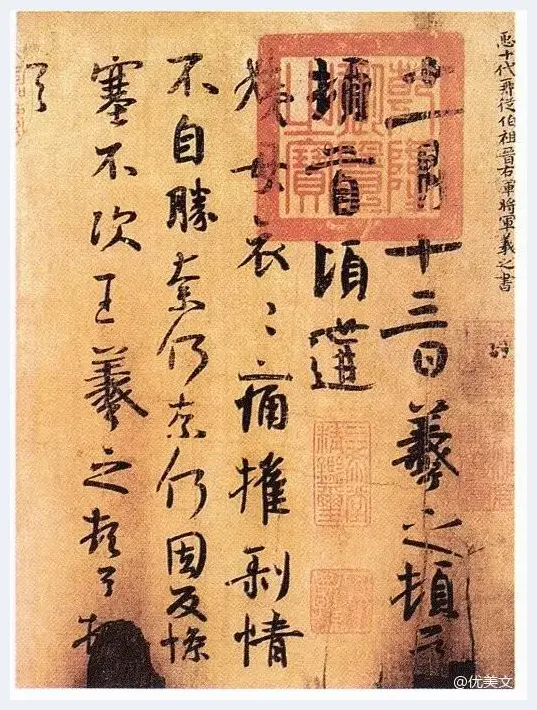

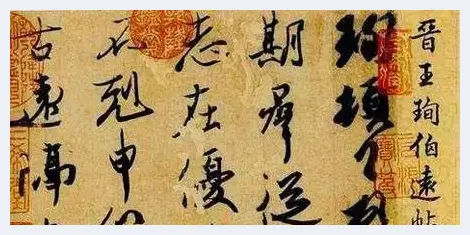

可以这样说,魏晋玄学及人生观不仅奠定了魏晋南北朝美学的思想基础,而且还构成了魏晋南北朝整个艺术的内在灵魂。如王羲之的叔父王廙(276—322年)论书画,要求书画应该表现自己独特的个性,他告诫王羲之说:“嗟尔羲之,可不勖哉!画乃吾自画,书乃吾自书”。 顾恺之关于人物画曾经提出了“传神写照”、“以形写神”等美学命题,顾恺之所提出来的重神轻形的美学倾向与魏晋人物品藻那种重神轻形的思想倾向显然是相联系的。我们知道,魏晋的人物品藻深受当时的玄学影响,认为人的外形是确定的、有限的,无法表现出一个人的“神”的微妙性和无限性。因而只有“遗其形骸”,才能鉴其神明,寄之深识。此外,魏晋的人物品藻还特别强调人的眼睛在表现“神”的优越性。刘劭在《人物志》中就曾经说:“征神见貌,则情发于目。”这与顾恺之所说的“传神写照尽往阿堵中”是完全一致的。从总体上说,高度重视“传神”在艺术,尤其是人物画创作中的地位和作用,的确是顾恺之美学思想的主要倾向。他所说的“神”的内涵并不是儒家所说的道德品质,而是充满了玄学意味的个性情调,是与宇宙本体息息相通的“神明”、“神气”、“神情”、“神姿”。应该说,离开了魏晋玄学及人物品藻这一特定的理论和文化背景,就不可能透彻地把握顾恺之美学思想的基本倾向和内在底蕴。《古画品录》是我国第一部绘画批评论著,它的出现和东汉的“清议”之风以及魏晋南北朝的人物品藻有很大关系。谢赫在《古画品录》中提出的“气韵生动”这个美学命题显然受到了魏晋玄学和人物品藻的深刻影响。魏晋玄学那种注重个性的人生态度、人物品藻那种重“情”的思想倾向,都在“韵”这个概念中得到了鲜明的体现。王僧虔是南齐的书法家,他在《笔意赞》中说:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。” 此论颇类乎画论中将传神、神韵摆在首位,形体放在其次,要求形、神结合的思想。这实际上是书法理论上提出的传神问题。以上所举几例,都只不过是这种顺应人之情性的自然引申而已。

混乱、黑暗的社会状况 士族文人顺应性情还有深刻的社会原因。朝代的频繁更迭,政局的变幻莫测,导致了掌权者的短视和政治活动的无规则,使文人无从把握时局的走向,也无法把握自己的政治命运乃至人生命运。士族集团之间的相互倾轧、屠戮,土族集团内部的相互反目、出卖,更令文人胆寒和灰心。他们如履薄冰,如临深渊。他们的心灵需要一个栖息地和避难所,也需要一个场所和进取的目的地。如阮籍的诗句“终身履薄冰,谁知我心焦”,就典型地表达了那种恐惧的心态。就连位高望显时的谢安也发出过:

思君日积,计辰倾迟。知欲还剡自治,甚以怅然,人生如寄耳。顷风流得意之事,殆为都尽。终日戚戚触事惆怅。唯迟君来,以唔言消之,一日当千载耳。

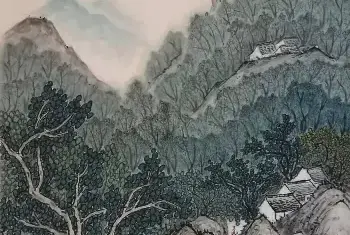

的感伤之语。在这样动乱不已的现实土壤中,在玄学兴起的精神气候下,哀叹人生无常,生命短促,成为一种时代的精神。在所有的生物中,人是唯一能对死亡进行思考的。求生存,甚至幻想永生,而又意识到死亡的必然,这个难以超越的矛盾,人人都是难以摆脱的。那时的士人无论做官与否大都有种无助感、恐惧感。他们寄情山水、醉心书画,想借以求得心灵的慰藉,抒发自己的性情。

混乱时世,玄学精义,个性意识,名士家风,共同造就了魏晋南北朝文人的基本心态,带来了“人的觉醒”和“艺术的自觉”。书画艺术的内在的特质及其魅力则吸引着无数的文人雅士乐此不疲,书画成为他们陶冶性情,抒发内心积郁的一种手段和工具。因此书画艺术之所以在那一时期觉醒也是必然的。

觉醒的外因

我国的书法艺术是以汉字为载体的,从某种程度上来说一部书法史就是文字的发展和使用史。从古老的甲骨文开始,到魏晋南北朝文字演变的完成,汉字中的艺术基因不断得到发掘、阐微、创造,汉字的书写成为一门源远流长的独特的艺术。汉字在文化传承、政治统治、社会生活等方面都起着十分重要的作用,而汉字书法则不仅是将汉字写得美妙,而且成为汉民族特殊的精神创造活动。因为书法与文字的这种血缘的关系,历代帝王对其喜爱有加当然是可想而知的了。如果从东汉算起,到宋齐梁陈,共四十八帝,就有二十八帝可以说是书法家。之所以有如此多的皇帝爱书、能书除了书法艺术本身的魅力之外,还与书法同时又是文字有关。周礼规定保氏教国子以六艺,六艺指“礼、乐、射、御、书、数”,而其中的“书”即指“六书”,也就是我们今天所说的文字。汉代的统治者曾对官宦子弟作出规定:

学僮十七以上始试,讽籀书九千字乃得为史,又以八体试之。郡以大史并课,最者以为尚书史。书或不正,辄举劾之。

在这段话中“字”和“书”并举,“字”其意偏重于文字,而“书”则已经有比较明显的“书法”意味。中国历来就有上行下效的传统“上之所好,下必甚焉”,皇帝们喜欢书法本身就是一种导向,他们有的本身又是书法家或书法理论家。唐代韦续在《墨薮》中说:“章草书,汉齐相杜伯度援稿所作,因章帝所好名焉。”魏武帝曹操的字是否真正好,不见真迹,未可妄评,但他喜欢书法,爱惜书法人才,倒是史有所载。有的皇帝不但白己酷爱书法,还采取措施推动书法创作和理论研究的繁荣。如汉灵帝在位时,因当时流行的儒学经典中文字的差异很大、很乱,为了纠正这些弊端,灵帝答应蔡邕等人的请求,让他们把校正后的经籍刻在石头上立于太学门外,这就是“熹平石经”。对此事《后汉书》曾有记载:

建宁三年,辟司徒桥玄府,玄甚敬待之。出补河平长。召拜郎中,校书东观。迁议郎。邕以经籍去圣久远,文字多谬,俗儒穿凿,疑误后学,熹平四年,乃与五官中郎将堂谿典,光禄大夫杨赐,谏议大夫马日磾,议郎张驯、韩说,太史令单飏等,奏求正定《六经》文字。灵帝许之,邕乃自书丹于碑,使工镌刻立于太学门外。于是后儒晚学,咸取正焉。及碑始立,其观视及摹写者,车乘日千余两,填塞街陌。

梁武帝萧衍好文艺,尤其痴迷书法,他不但擅长书法,而且有不少书论传世,如《观锤繇书法十二意》、《评书》以及与陶隐居论书的九封信件等。另外梁武帝还让中书侍郎虞和奉命清点当时馆阁“密藏”的锺繇、张芝、王羲之等人的法书的保存情况,以及有关王羲之的一些奇文逸事等,这些具有丰富的史学意义。又命袁昂作《古今书评》,此文与其它书评不同,所评书家人数虽少,但跨度较长,对书家不作综合评述、不分等第,只在每个人名下品题三五言,他用自然事物和人物形象喻书,开创了一种新书评形式。从以上所举这些事例可以看出,那些爱好书法的君王固然对书法的爱好有其政治和社会的原因,但不得不承认由于他们的参与、支持乃至推动为书画艺术的发展和繁荣,提供了条件,奠定了基础。所以我们在总结那一时期的书画艺术之所以能走向觉醒时,这也是一个不能忽视的重要原因。

觉醒的表现

一、出现了大批书画家并创作出了大量的作品

唐代的张怀瓘在其《书断》中评自秦至唐初书家,被列为神品的二十五人,其中魏晋南北朝十五人;被列为妙品的九十八人,属于魏晋南北朝的七十三人。宋代陈思的《书小史》里面提到的魏晋南北朝这一时期的书法家就有二百六十一人。唐代张彦远的《历代能画人名》中提到的这一时期的画家有一百二十六人。在这些书法家和画家中有很多人是书画兼善的。这些书画家创作了大量的书画作品,另外在这一时期还有很多书画水平很高而史书未曾记载的书画家所书、画、刻的作品。魏晋以来,尤其是东晋以后,中国书画真正步入了一个自觉的时代。这一阶段的发展从外部征象上来讲,最鲜明的特点就是绘书画队伍的迅猛扩增,特别是士大大阶层染指绘事者众多,名士胜流大都参与此道,甚至一代帝王,如魏少帝曹髦、晋名帝司马绍、梁元帝萧绎等也都以善书画、爱书画、赏书画、藏书画为乐事,这都在无形中提高了书画家的社会地位在绘画方面,由于书画队伍的这种文人化、精英化、专业化,在社会上形成了一个专门从事书画的特殊阶层,它不仅直接促成了魏晋以来书画艺术的全面繁荣,而且实际上也构成了这一阶段书画艺术步入审美自觉境界的坚实基础和强大动因。

二、书画理论的繁荣

在这一时期,由于出现了众多的书画家和书画艺术创作的繁荣,这必然会带动书画理论的蓬勃发展。

如在书法理论上,魏晋南北朝可以说是我国书法理论的成熟期,大约有近三十篇书论文章,这些作为理论形态度的书论,是书法艺术觉醒的主要标志之一。魏、西晋时,如蔡邕的《篆书势》、成公绥的《隶书体》、卫恒的《四体书势》、索靖的《草书状》、刘劭的《飞白势》、杨泉的《草书赋》等以自然界中千姿百态的物象、动态来描绘、比喻各种书体形态的美,以书家的笔触来拟物、以书体来拟自然,表现山一种“尚象”的审美趋向,但这里所说的“象”不是对自然物象外表的机械模拟,而是对天地万物的基本法则和基本特性的提炼和概括,这样所获取的“象”就是一种“类象”,是一种通向宇宙本体,即“万物之情”的“类象”。是书法家通过对天地万物的观察、提炼和概括而成的一种艺术“类象”——它也必然是通向并深刻地映含着宇宙本体的存在。蔡邕在《九势》中提出的“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生矣;阴阳既生,形势出矣” 的观点就是把作书提高到本体论的高度的明证,另外蔡邕在《笔论》中又提出了“书者,散也,欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。” 的论断,把作书与抒发情性联系起来,要求作书有一个审美心胸,并强调作书时“沉密神采,如对至尊”,把书法摆到至高无上的地位。这些都不是把书法作为记事工具所能解释的,这些都表明,书法已摆脱了对文字的依附,成为一种具有独立审美价值的艺术了。钟繇对书法法艺术与宇宙本体的关系做了进一步的探讨,提出 “用笔者天也,流美者地也”这个命题,从“用笔”方面来探讨书法艺术和宇宙本体的关系。要求书法家在“用笔”上要体会宇宙天地的演化过程,要象宇宙“成象”、“成形”那样自然而然地从笔下“流”出万物之“美”。应该说,这种“美”(“流美”)就是一种通过用笔表现出来的天然之美。东晋时,书法家已经不满足于对书法外在形态的描述,而开始探讨用笔、结体和章法技巧的规律,注重对书法艺术形式美的研究。东汉时的崔瑗和蔡邕对书法艺术的形式美问题曾作过比较深入的探讨,但是无论从深度上还是从广度上,魏晋南北朝,尤其是东晋对书法艺术形式美问题的认识和探究都大大超越了前代。东晋美学家和书法家对书法艺术形式美的考察,首先集中在对“用笔”的分析上。他们在探讨“用笔”形式美时,主要强调要表现出一种错落变化、类似音韵的节奏美。如王羲之就曾经提出了所谓“侧笔”、“押笔”、“结笔”、“息笔”、“打笔”、“战笔”等用笔之法。正是由于这些不同的用笔之法,才会产生不同的形式效果,这些由用笔之法而造成的形式效果本身就具有相对独立的审美价值。书法艺术只有成功采用不同的笔法,成功地融入各种不同的形式因素,才会造成一种错落有致的美,才会造成一种节奏美。书法艺术一旦表现了这种节奏美,它的形式美感就大大增强了。毫无疑问,这种节奏美是书法艺术形式美的一个极为重要的特征。所谓结体就是书法艺术的间架安排,魏晋南北朝的美学家和书法家对书法艺术的结构作了进一步的深入探究和考察。他们首先对书法艺术字体结构的“疏密”关系进行了深入的考察,其次他们还对书法艺术字体结构的“势”进行了深入考察。在书法艺术的布局(章法)问题上,魏晋南北朝的美学家和书法家认为书法艺术的布局首先做到具有统一性和整体性,在谈到书法艺术的布局问题时王羲之曾说:“若作一纸之书,须字字相别,勿使相同”。在注意研究书法艺术的形式美的同时,他们还注意研究人的主观意志与书法的关系。如世传为卫夫人所作的《笔阵图》、王羲之的《题(卫夫人笔阵图后)》以及《书论》、《笔势论》、《用笔赋》、《记白云先生书诀》等,都是这方面的重要书论。如卫夫人在《笔阵图》中说:“三端之妙,莫先乎用笔;六艺之奥,莫重乎银钩。”她把“用笔”问题与“心意”问题联系起来,不是孤立地看待“用笔”问题。王羲之在谈到这两者之间的关系时说:“夫纸者阵也,笔者刀矟也,墨者鏊甲也,水砚者城池也,心意者将军也。” 这些比喻都说明了在书法艺术的审美创造中主观心意所起的作用。到南北朝时,因受时风的影响,开始重视对各个书家的品评。这种品评所关注的主要是书法艺术的风格美问题,风格美与形式美是相互关联的,它除了要符合形式美的一般规律之外,它还具有形式美所不能完全涵盖的特殊的审美意蕴,显然是超越于形式美之上的一种更高形态的存在。在这方面有影响的著作有羊欣的《采古来能书人名》、袁昂的《古今书评》、虞和的《论书表》、虞肩吾的《书品》等。另外王僧虔的《书赋》、《论书》、《笔意赞》等书论,还着意探求书法创作的过程与特征,对后世书法艺术的发展影响深远。

在绘画理论方面,到了魏晋南北朝画家这里,绘画不再是“存乎鉴者”的手段、一种简单的伦理教化的工具,而是表现出了对绘画艺术之审美品格的自觉追求。

魏晋南北朝画论的发展同这一时期的绘画发展密不可分,大致可以分为前后两个阶段,前期的画论主要方面是强调绘画的鉴戒作用。曹植在他的《画赞》中最先提出了这一看法。他说:

盖画者,鸟书之流也。昔明德马后,美于色,厚于德,帝用嘉之。尝从观画,过虞舜之像,见娥皇女英,帝指之戏后曰:“恨不得如此人为妃。”又前见陶唐之像,后指尧曰:“嗟乎!群臣百僚,恨不得戴君如是。”帝顾而咨嗟焉。故夫画所见多矣,上形太极浑元之前,却列将来未萌之事。

其后的王充、何晏等人也有与此相类的观点。进入东晋之后,曹植等人所强调的绘画的鉴戒作用的思想仍有余续,如王羲之的叔父王廙曾经告诫他说:“学画可以知弟子行己之道”,显然表达了绘画的鉴戒作用。魏晋的画论到了顾恺之,发生了重大变化,他的画论脱出了在他之前那种主要从鉴戒观点来看绘画的窠臼,写出了《论画》、《论画人物》、《魏晋胜流画赞》、《画云台山记》等文章,提出了“形神”、“迁想妙得”、“玄赏则不待喻”等一些具有重要美学意义的问题。他的画论是建立在东晋玄学、佛学的基础之上的,其中心思想是当时玄学、佛学对形神问题的解决,他的画论在某种程度上可以说是魏晋玄学的美学在绘画理论上的完成。他的思想对以后的画家和画论家产生了深刻的影响,其后的宗炳、王微、谢赫、萧绎、姚最等人又相继写出了很多论画文章并提出了不少有相当见地的观点。

总之,书画艺术之所以在魏晋南北朝这一时期觉醒是有其深刻的时代背景的,她的觉醒受到社会、历史、文化、经济等多个方面的影响。书画艺术也只能在那个时期觉醒,因为只有在那个时期才产生、具备了觉醒的条件。

注释:

1、 宗白华《论<世说新语>和晋人的美》,见《宗白华全集》(二)第267页,安徽教育出版社,1994年12月第1版。

2、宗白华《论<世说新语>和晋人的美》,见《宗白华全集》(二)第271页,安徽教育出版社,1994年12月第1版。

3、宗白华《论<世说新语>和晋人的美》,见《宗白华全集》(二)第271页,安徽教育出版社,1994年12月第1版

4、王廙《与羲之论学画》,见潘运告《汉魏六朝书画论》第261页,湖南美术出版社,1997年4月第1版。

5、王僧虔《笔意赞》,见《历代书法论文选》第62页,上海书画出版社,1979年10月第1版。

6、谢安《与之遁书》,见《上古三代秦汉三国六朝文》(晋下)第861页,河北教育出版社1998年版。

7、许慎《说文解字序》,见《历代书法论文选续编》第8页,崔尔平选编、点校,上海书画出版社,1993年8月第1版。

8、范晔《后汉书》卷六《蔡邕列传》。

9、蔡邕《九势》,见潘运告《汉魏六朝书画论》第45页,湖南美术出版社,1997年4月第1版。

10、蔡邕《笔论》,见潘运告《汉魏六朝书画论》第43页,湖南美术出版社,1997年4月第1版。

11、 王羲之《题卫夫人<笔阵图>后》,见潘运告《汉魏六朝书画论》第107页,湖南美术出版社,1997年4月第1版。

12、 曹植《画赞序》,见潘运告《汉魏六朝书画论》第257页,湖南美术出版社,1997年4月第1版。

参考书目:

1 《中国美学史》魏晋南北朝编 李泽厚、刘纲纪著 安徽文艺出版社

2 《六朝清音》 盛源、袁济喜著 河南人民出版社

3 《中国书画美学史纲》 樊波著 吉林美术出版社

4 《中国美学思想史》 敏泽著 齐鲁书社

5 《谈艺录》 钱锺书著 中华书局

6 《魏晋玄学新论》 徐斌著 上海古籍出版社

7 《魏晋思想论》 刘大杰著 上海古籍出版社

8 《情感与形式》 (美)苏珊•朗格著 中国社会科学出版社

9 《中国艺术精神》 徐复观著 春风文艺出版社

![山子与山水,无数能人志士也傻傻的分不清[图文] 山子与山水,无数能人志士也傻傻的分不清[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q0c5c2zznsh.webp)

![在博物馆中探索“文明”的当下与未来[图文] 在博物馆中探索“文明”的当下与未来[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y2ytlr4zg1c.webp)

![毕加索的“碎片美女”[图文] 毕加索的“碎片美女”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4wwdgl1ozxx.webp)

![欧文·佩恩如何用摄影定义优雅[图文] 欧文·佩恩如何用摄影定义优雅[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p4gjbgim44w.webp)

![第四套人民币收藏热 千张连号1980版50元达20万[图文] 第四套人民币收藏热 千张连号1980版50元达20万[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5n2mbuleugm.webp)

![艺术市场为什么不会崩盘[图文] 艺术市场为什么不会崩盘[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m0cgtcfyfyo.webp)

![张润世作品:天真眼光和原始表现[图文] 张润世作品:天真眼光和原始表现[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wy4y0xsxjus.webp)

![2022年特别推荐的艺术家:鄂圭俊[图文] 2022年特别推荐的艺术家:鄂圭俊[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2ebgd4uf4fr.webp)

![米芾《苕溪诗卷》[图文] 米芾《苕溪诗卷》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kn4rdc4bmgq.webp)

![2021特别推荐艺术先锋人物:阮成森[图文] 2021特别推荐艺术先锋人物:阮成森[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1dvaupvvrnc.webp)

![读郭晋的绘画:宿命论式的悲观[图文] 读郭晋的绘画:宿命论式的悲观[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qrc4rrebrlk.webp)

![香港艺术品拍疯了引发市场回暖联想[图文] 香港艺术品拍疯了引发市场回暖联想[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1xuiay15ia3.webp)

![水彩艺术圣殿的叩门者——专访最幸福的艺术家“于凤海”[图文] 水彩艺术圣殿的叩门者——专访最幸福的艺术家“于凤海”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2wuv3cez14g.webp)

![浅谈瓷器中的青花黑筋[图文] 浅谈瓷器中的青花黑筋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/evgsol2f0xc.webp)

![台湾插画家郑晓嵘:清澈的迷幻异想[图文] 台湾插画家郑晓嵘:清澈的迷幻异想[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2ptlgiun4he.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![好的人物画必有技术难度[图文] 好的人物画必有技术难度[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jomtcb4cs3h.webp)

![率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文] 率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aiyqejlm0ad.webp)

![在森美术馆读盐田千春[图文] 在森美术馆读盐田千春[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/meyxlprg5hl.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文] 2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aexb3rivyzq.webp)