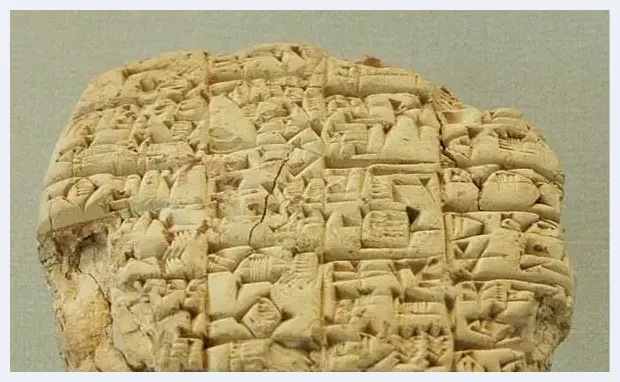

记载了人类历史上最早的改革——乌鲁卡基那改革的泥板(公元前2400年)现藏卢浮宫

苏美尔学(英语:Sumerology;德语:Sumerologie)作为亚述学的分支,是研究苏美尔文明的历史及其所使用的苏美尔语楔形文字的一门学科,建立于19世纪末20世纪初,是在当时近东考古实践与破译楔形文字背景下所产生的。苏美尔学常常作为亚述学的一部分出现,但是在欧美一些研究机构中也作为独立学科存在,比如美国康奈尔大学出版的系列丛书《康奈尔大学亚述学与苏美尔学研究》(Cornell University Studies in Assyriology and Sumerology,简称CUSAS),就将亚述学与苏美尔学视为两个学科。要了解苏美尔学,首先必须要弄清楚下面几个术语涵义及其关系:苏美尔(Sumer)、苏美尔人(Sumerian)、苏美尔语(Sumerian language)和苏美尔文明(Sumerian civilization)。

苏美尔人创造的“世界之最”

1959年,美国著名苏美尔学家萨缪尔·克莱默(Samuel N. Kramer,1897-1990)在其畅销作《历史始于苏美尔》(History Begins at Sumer)一书中列举了苏美尔人的39个“世界之最”,包括:最早的学校、最早的“拍马屁”、最早的少年犯、最早的“神经战”、最早的两院制国会、最早的历史学家、最早的减税案例、最早的“立法者”、最早的法律判例、最早的药典处方、最早的“农书”、最早的树荫园艺、最早的宇宙论、最早的道德、最早的职业、最早的谚语、最早的动物寓言、最早的文学争论、最早的伊甸园、最早的“诺亚方舟”、最早的“复活节”、最早的“屠龙术”、最早的文学借用、最早的英雄时代、最早的情歌、最早的图书分类、最早的黄金时代、最早的病态社会、最早的礼拜挽歌、最早的弥赛亚、最早的远征、最早的文学意象、最早的性象征、最早的圣母、最早的摇篮曲、最早的文字肖像、最早的挽歌、最早的无产者胜利以及最早的水族馆。

在这些“世界之最”中,有许多脍炙人口的杰作,比如最早的学校指的是苏美尔人的“泥板屋”,苏美尔语为e2-dub-ba,音译为“埃杜巴”(解析为:e2-dub-ak,其中单词e2意为“房屋”,dub意为“泥板”,-ak为属格小品词“的”),它是古代两河流域培育书吏的机构,也是国家的知识传授与储备中心;最早的“立法者”是乌尔第三王朝(公元前2112-前2004年)的建立者乌尔那穆,他颁布了迄今已知世界上最早的法典——《乌尔那穆法典》,比两河流域最著名的《汉谟拉比法典》还要早三四百年,并且奠定了两河流域后来法典的基调;最早的“农书”指的是《农人历书》,是一位农夫教谕自己儿子务农的“家训”。

世界上最早的法典——乌尔那穆法典原文泥板,伊斯坦布尔博物馆藏

伟大而神秘的苏美尔人,发明了世界上最早的文字——楔形文字,创造了人类历史上最早的文明——苏美尔文明,而有关他们的来源与组群关系,至今仍然是学术界和业余爱好者不断探索的难题。

苏美尔语的破译

楔形文字的发展顺序是:首先由苏美尔人发明并用于苏美尔语;后来阿卡德人借用苏美尔的楔形文字用来书写阿卡德语,阿卡德语楔形文字不仅适用于阿卡德文明,还适用于后来的巴比伦文明和亚述文明;再到后来波斯人借用阿卡德语楔形文字来书写古波斯语。而令人感到奇怪的是,楔形文字的破译顺序却正好相反:首先被破译的是古波斯语楔形文字,其次是阿卡德语楔形文字、最后才是苏美尔语楔形文字。而且更加幸运的是,这一切工作的顺利开展,归功于古人留下来的许多双语文献和三语文献,比如有“破译楔形文字钥匙”之称的贝希斯敦铭文(古波斯语楔形文字、埃兰语楔形文字、阿卡德语楔形文字)。

楔形文字大约在公元前3200年由生活在两河流域南部(今伊拉克)的苏美尔人发明,后来被阿卡德人、巴比伦人、亚述人、赫梯人、胡里人、埃兰人、波斯人等西亚民族所借用,是古代西亚最重要的文字系统。目前已知最后的楔形文字是公元75年的一块记录天文的泥板。自此之后,楔形文字渐渐淡出了人们的视线,也被他们的子孙们所遗忘了。

苏美尔语楔形文字泥板(公元前26世纪)

楔形文字的重新发现之地并不是在它的诞生地——两河流域,而是在伊朗(当时称为波斯)。1602年,西班牙和葡萄牙派往波斯的使者德·古维阿(Antonio de Gouvea)在波斯首先发现了楔形文字,成为向欧洲报道楔形文字的第一个欧洲人。在此之前,很可能当地的波斯人和两河流域的阿拉伯人发现过楔形文字,不过由于没有文献和实证记载,所以我们只是大胆猜测。

1616-1621年间,意大利人德拉·瓦莱(Pietro della Valle)游历了两河流域和波斯的古迹,发现了楔形文字并且首次进行了临摹,第一次把楔形文字形象地介绍给欧洲读者。随后,又有不少欧洲探险家和学者游历过两河流域和波斯,并且发现了不少楔形文字材料,但是还没有对它进行破译工作。

1761-1767年间,精通阿拉伯语的丹麦学者尼布尔(Karsten Niebuhr)来到波斯波利斯,临摹了大量的楔形文字铭文,并且进行了初步的释读尝试。他写的游记后来成为德国人格罗特芬德破译古波斯楔形文字的钥匙。格罗特芬德(Georg Friedrich Grotefend)是德国哥廷根的一位中学教师,他破译楔形文字的初衷是由于和朋友打赌。在借助了他人的阿维斯陀语、钵罗钵语研究成果基础上,又加之古希腊语、希伯来语中记载的古波斯国王事迹,格罗特芬德使用类似解读密码式的方法成功破译了古波斯语楔形文字,打开了破译楔形文字的第一扇大门。

古波斯语楔形文字的成功释读,标志着另一种重要的楔形文字——阿卡德语楔形文字的破译之日也为时不远,其中古波斯时期留下来的双语文献或多语文献则成为破译阿卡德语楔形文字的关键所在,尤其是被称为破译楔形文字的钥匙的贝希斯敦铭文(刻有三种楔形文字:古波斯文、埃兰文、阿卡德文)。1857年,阿卡德语的破译正式标志着一门新的学科——亚述学(Assyriology)的诞生,由于英国人罗林森(Sir Henry Creswicke Rawlinson)对于阿卡德语楔形文字的破译做出了杰出贡献,所以他被后人尊为“亚述学之父”。

至此为止,学者们对于苏美尔语的认识还几乎为零。苏美尔语楔形文字的破译不同于阿卡德语和古波斯语的破译。早在1850年,作为破译楔形文字功臣之一的爱尔兰学者兴克斯发现了阿卡德楔形文字中的表意字不同于一般的阿卡德语音节,提出阿卡德语(当时称为巴比伦语)不是最早的楔形文字,巴比伦人不是楔形文字的发明者。此外,罗林森也发现了这一现象,并且指出在巴比伦语之前应该还有更古老的楔形文字。1869年,另一位对于破译楔形文字有功的法国学者奥佩尔,根据两河流域王铭中的“苏美尔与阿卡德之王”的称号,将这种比巴比伦语还要早的语言称为苏美尔语(Sumerian),而把巴比伦语和亚述语统称为阿卡德语(Akkadian)。

学者们最早见到的苏美尔语材料是在亚述地区考古发掘的楔形文字泥板,主要是新亚述时期首都尼尼微的阿舒尔巴尼帕图书馆出土的大量楔形文字泥板,其中有亚述人编撰的苏美尔语-阿卡德语双语辞书及语法书,这些辞书用于当时亚述人的学校教育,他们万万没有想到,若干年之后这些学校教材会成为破译世界上最古老的文字——苏美尔楔形文字的钥匙。

除了考古学家在亚述地区发现的双语文献之外,从19世纪末20世纪初起,考古学家在伊拉克南部遗址发掘的则是纯正的苏美尔文明时期的楔形文字泥板,比如1877-1900年间,法国考古队在吉尔苏遗址发掘了数万苏美尔语楔形文字泥板,包括古苏美尔时期和新苏美尔时期,这些泥板为苏美尔学的建立与发展提供了重要的材料准备。有了丰富的实物及文献材料,学者们可以就苏美尔语进行语法、词汇、文献解读等文本研究。

吉尔苏(Girsu)遗址

1905年,苏美尔学的开拓者之一、法国学者弗朗索瓦·蒂罗-丹然(François Thureau-Dangin)出版了《苏美尔与阿卡德铭文》一书,开启了解读苏美尔楔形文字的序幕。1923年,德国学者阿尔诺·珀贝尔(Arno Poebel)出版了划时代的《苏美尔语法入门》(Grundzüge der sumerischen Grammatik)一书,成为第一本真正意义上的苏美尔语法书,虽然后来又有了安东·戴梅尔(Anton Deimel)与亚当·法尔肯施泰因(Adam Falkenstein)等人对苏美尔语法的改进与修正,但是珀贝尔的这本苏美尔语法书直到今天依然没有过时。

1984年,丹麦学者玛丽-路易·汤姆森(Marie-Louise Thomsen)出版了《苏美尔语:历史与语法入门》一书,将苏美尔语法研究提升到一个新的高度,该书成为目前学习苏美尔语的敲门砖。2003年,德国著名亚述学家迪茨·奥托·埃查德(Dietz Otto Edzard)出版了《苏美尔语法》一书,提出了许多苏美尔语研究的新问题与新见解。

迪茨·奥托·埃查德

当然,有关苏美尔语的研究依然没有画上句号,就像前苏联亚述学家贾可诺夫所说的“有多少苏美尔学家就有多少苏美尔语”一样,苏美尔语的许多问题,至今依然没有得到统一的答案,苏美尔语就像它的发明者苏美尔人一样神秘。

![画亦有声:面对梁楷的画 时间凝滞了[图文] 画亦有声:面对梁楷的画 时间凝滞了[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mphkbglv5yl.webp)

![“木痴”董光才的“游艺”情[图文] “木痴”董光才的“游艺”情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iilorvdsjrs.webp)

![徐冰作品“艺术为人民”的观念考察[图文] 徐冰作品“艺术为人民”的观念考察[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qyydmzl1udq.webp)

![“党旗飘飘喜迎建国70周年”藏洪艺术欣赏[图文] “党旗飘飘喜迎建国70周年”藏洪艺术欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5p53mh2ir3h.webp)

![浅聊现当代字画收藏[图文] 浅聊现当代字画收藏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/thu1ia0qgyy.webp)

![另类收藏:藏书票渐成拍场宠物[图文] 另类收藏:藏书票渐成拍场宠物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1lodzry4szu.webp)

![“党旗飘飘喜迎建国70周年”林建勋艺术赏析[图文] “党旗飘飘喜迎建国70周年”林建勋艺术赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/efcrsm0cnwx.webp)

![2022·金虎送福——画家梁义勇精品日历[图文] 2022·金虎送福——画家梁义勇精品日历[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rmxvkm1szb0.webp)

![闲居小楼成一统,纵墨犁宣写春秋—品读女书法家方放书法[图文] 闲居小楼成一统,纵墨犁宣写春秋—品读女书法家方放书法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s4ugfjkaknq.webp)

![亚洲的艺术发展道路将来肯定会越来越有趣[图文] 亚洲的艺术发展道路将来肯定会越来越有趣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vdhgg4tnn5z.webp)

![华人摄影大师何藩:草根精神的歌颂者[图文] 华人摄影大师何藩:草根精神的歌颂者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gqrmvhjwwib.webp)

![如何依呈色给青花瓷断代[图文] 如何依呈色给青花瓷断代[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zhbm1wrkmo5.webp)

![“线的情感与表现”著名画家徐善循作品欣赏[图文] “线的情感与表现”著名画家徐善循作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l2hmntqp4uy.webp)

![艺术收藏品是实物资产 是人类最大的财富[图文] 艺术收藏品是实物资产 是人类最大的财富[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3sg0gjqg4gj.webp)

![张晓宏的山水情怀[图文] 张晓宏的山水情怀[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n32ctk1bmtl.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文] 布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5t1t3utrez3.webp)

![窥探中美艺术品拍卖市场行情[图文] 窥探中美艺术品拍卖市场行情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/34vgxjl2zsw.webp)

![论博物馆创新维护的重要性[图文] 论博物馆创新维护的重要性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzw4qnhzr14.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)