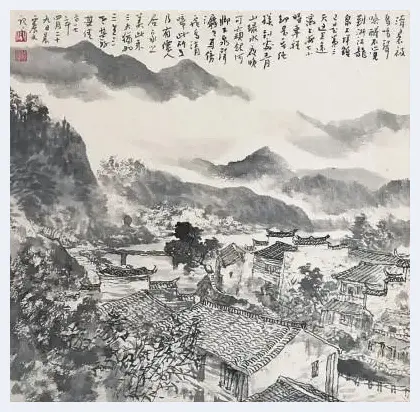

龙泉写生 乐震文作

龙泉写生 乐震文作

传统向来就不应是固化的。一旦被固化,就意味着消亡。随着时间的延续,时代的印记总会注入传统中。当下,有些人把过往的绘画都视作传统,殊不知在所谓的传统岁月中,出现过多多少少尝试改变的创新者,精彩纷呈。

中国画常被人们误以为先生带门生,按着已有的程式,世代相传。对于中国画的审视,人们有各自的评判准则,但往往是习惯于固有的衡量标准。比如有些渊源已久的技法或者构图。自“李郭”和“四王”以来,确实有部分这样的情况。但若全部这样,也就不会有当下中国画的灿烂盛景了。

纵观中国绘画的发展,不难看出有多少文化人为之努力、为之耗尽毕生智慧。我真正知道纯粹的国画,是在1973年进入技校。当时学的是绘画,而且是中国画,这在那个时期是罕见的。因此可以有幸完整学到白描、素描、色彩和泥塑,更有幸看到当时难以看到的山水、花鸟等代表性画家的作品。最不可思议的是,当我看到曾被批为墨守成规的王石谷的一幅雪景时,自然而然地就被其自然气息所打动。另外,他的有些小品,对山峦变化的气息把握得十分到位。还看到石涛气象万千的作品,将既有的技法和构图演绎得如此自由。我想,这些仅一味借助已有的技法是画不出来的。

在中国画发展历程中,人们对笔墨的见解和标准,有时还是浮在表面的。然而,在这个表象的背后,是画家对表现对象抒发的来自内心的情绪。单纯在画室里画画与到大自然中写生,不是一回事。记得第一次外出写生是去四川沿着长江一路写生。过去只是在画室里钻研临摹,第一次外出写生感到有些无从下手。因为脑袋里全是古人的技法,根本无法运用到实景之中。于我而言,那一阶段的写生是痛苦而挣扎的。面对自然,眼见为实。时间久了,才沉下心来从自然这一实相中寻找到属于自己的感觉。领悟到其中的辩证关系,若光练笔墨,不直接对景写生,实在是体会不到这些道理的。绘画时对丘壑、树木、山径、房屋造型上的把握,以及对气候、季节等的体验,若不深入实际中去,感觉从何而来? 第一次的外出写生使我体悟到了写生的重要性。那时,虽然写生还比较笨拙,却也认认真真的画了一些,多少也拉近了写生与传统技法的一点距离。

龙泉写生 乐震文作

对于绘画,我是偏向于空灵剔透一路的,并把第一次写生作为今后绘画努力的方向。自那以后,我尝试顺着这个方向走下去,不断深入对自然实景的提炼和自己内心对此的体悟。曾读到李可染先生的画语录,说到了“对景创作”,给我留下深深的印象;也曾听陆俨少先生谈他绘画的起因及其独到的观察方法,我均视为高人真言。我都把这些作为座右铭和我对艺术创作的行为准则。以后每一次写生,都力求强化空间和笔墨之间的关系。也只有在写生中,才可离固有的观念稍远一点。写生多了,已学成的技法会不知不觉的又回到笔下,此时的技法已然成为本能,个人风格也就自然显现。尽管这个过程可能会用去大量的精力,也因为如此,以后的创作才会是自在、自由和快乐的。

写生是快乐的,无论生活条件多么差,只要遇到好的景致,兴奋是必然的。带着画夹去写生,不走寻常路,漫步深山野水。没有人为痕迹的自然之风景是最入画的。不加修饰、依地形而建的建筑,也是最入画的。千岩万壑,即便是极简极平常的景色,融入气候,融入人情,定会意趣无尽。记得有一次在太行山,席地坐在山径间画着对面的山脊,只见山下一老农手拿扁担、背着箩筐拾级而上。见我画画,便搁下扁担看着我画,一来二去有一句没一句的说顺了,他指着我的画,介绍对面的景色和在崖边的屋子主人状况,此番小小的对话,使我对笔下描绘对象似乎有了更深更感性的认识。蜻蜓点水式的写生往往是浮光掠影。那时我就在想,等自己有时间了,一定要在某个写生点待上一阵。从当地的风土人情开始,全方位地对描绘对象注入自己的观察和情感。透过外在的形态,从精神内在本质上去把握描绘一座山或是一个村落。写生不单是对景描摹,而是从中获得对人生的体验和感悟。

中国山水画的写生,让我着迷的不是技法,因为这不是山水画的本质。最近,我随翰青雅集去龙泉采风,本以为那只是个烧龙泉瓷的地方,还真没有想到那里还有如此秀美的山川和错落有致的小镇。傍晚至龙泉,天色将暗,然而独特的景致一下子引得我手发痒。第二天一早天刚亮,我便坐在阳台上,对着窗外画起了小镇的河流,并自这条河起,开始了一天的写生,可能是好久没有出来写生,那天有种莫名的创作冲动。上午上了龙阳山,下午去了下樟村。不知不觉中,急就画了三幅写生,旁观的人说好,我自己也感觉不错。人生有时放下重负,其轻松正如五柳先生中所言“忘怀得失”,便可把自己交给自然;其后便进入“每有会意,便欣然忘食”阶段。写生是辛苦的,写生又是快乐的,真快乐。这三个阶段,也是我的写生人生。近年来的写生活动中,这次是最让我满意的。

(作者为教授,上海海事大学徐悲鸿艺术学院院长)

![该如何评判历史上的女性书家?[图文] 该如何评判历史上的女性书家?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/svygw2oatbg.webp)

![“颜体”的诞生:颜真卿晚年书法与宋代文人政治[图文] “颜体”的诞生:颜真卿晚年书法与宋代文人政治[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gn34dx0atr4.webp)

![春节燃放爆竹的习俗是什么时候开始的?与年兽有没有关系[图文] 春节燃放爆竹的习俗是什么时候开始的?与年兽有没有关系[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ugyqwxd211e.webp)

![“中医养生”书法名家·刘俊京[图文] “中医养生”书法名家·刘俊京[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/srijxypyoss.webp)

![从“笔墨第一”想到文物艺术品的“协调性”[图文] 从“笔墨第一”想到文物艺术品的“协调性”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ra1gub3u2em.webp)

![关于躺着旅行 古代文人有话说[图文] 关于躺着旅行 古代文人有话说[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/10rovmlpiym.webp)

![水墨去向何方:一个台湾艺术家的自觉自省之路[图文] 水墨去向何方:一个台湾艺术家的自觉自省之路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5rty1tevikl.webp)

![限制与自由:艺术品这个难搞的矛盾综合体[图文] 限制与自由:艺术品这个难搞的矛盾综合体[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gw4l2mtbdmn.webp)

![牡丹如何成为艺术家笔下被永恒演绎的经典[图文] 牡丹如何成为艺术家笔下被永恒演绎的经典[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xxzeolfhuef.webp)

![特别推荐艺术先锋:当代国画家陆森林[图文] 特别推荐艺术先锋:当代国画家陆森林[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/13czwgk20yb.webp)

![似与不似——张国樟美育专栏[图文] 似与不似——张国樟美育专栏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fge1l00e2il.webp)

![《出夔门》送给所有在外拼搏的游子们,祝大家新春快乐[图文] 《出夔门》送给所有在外拼搏的游子们,祝大家新春快乐[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/akh4pcgsaco.webp)

![警惕“天价”茅台收藏背后的风险[图文] 警惕“天价”茅台收藏背后的风险[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sq4hgaw1cre.webp)

![一堆垃圾何以成为我们今天所谓的"艺术"[图文] 一堆垃圾何以成为我们今天所谓的"艺术"[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jcfdncmcw1e.webp)

![胜似春光·展品解读 | 从石雕中听《温州童谣十二月令》[图文] 胜似春光·展品解读 | 从石雕中听《温州童谣十二月令》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jrv40zezhmb.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文] 古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lwaj0iih3ii.webp)

![重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文] 重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eroioj5u0f0.webp)

![布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文] 布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5t1t3utrez3.webp)

![内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文] 内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bi2tccbse3x.webp)

![用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文] 用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23ybozkgybz.webp)