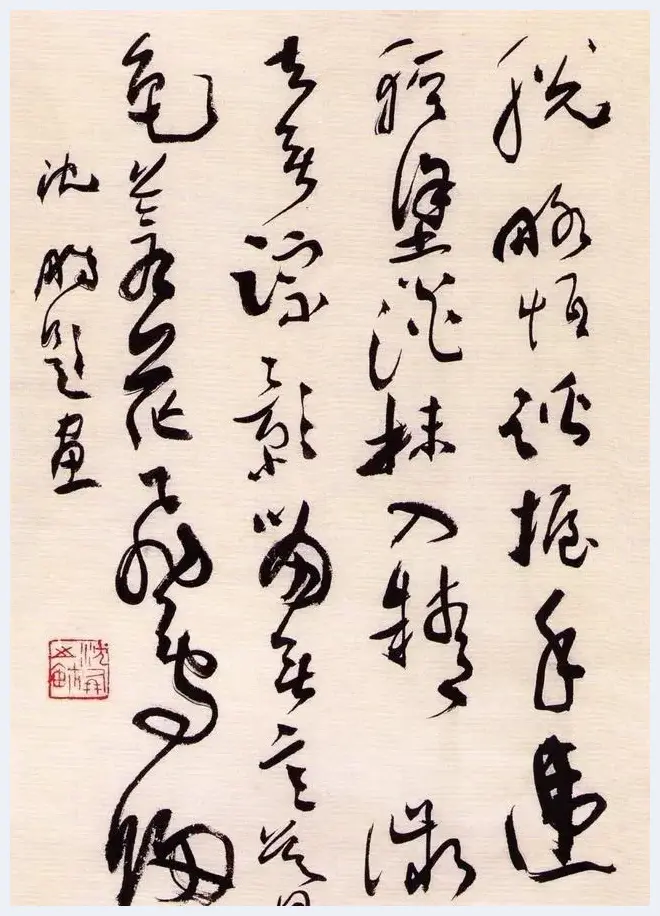

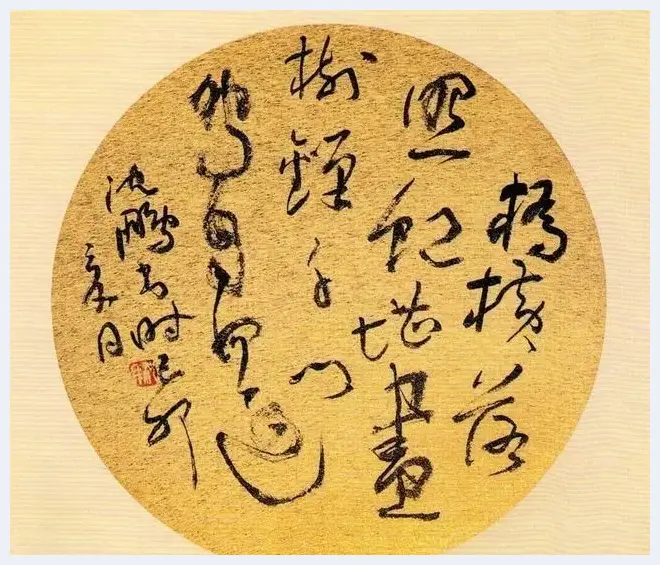

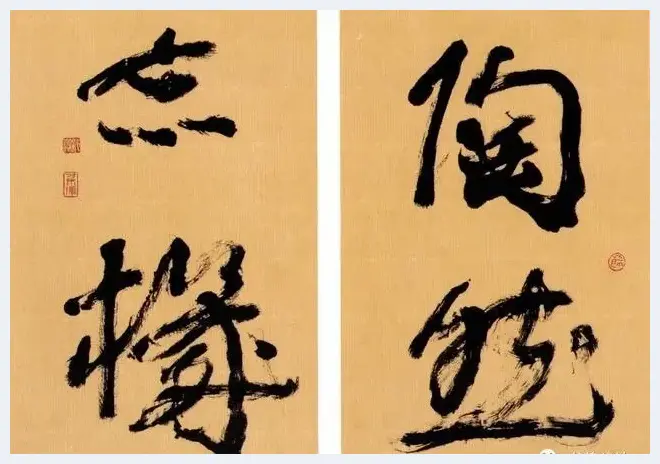

我写了一件书法作品,内容是王国维论治学三境界。借此机会谈谈做学问的三重境界。

国学大师王国维在《人间词话》中写道:“古今之成大事业、大学问者,罔不经过三种之境界:

‘昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。’此第一境界也。‘衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。’(欧阳永叔)。此第二境界也。‘众里寻他千百度,回头蓦见,那人正在灯火阑珊处。’(辛幼安)。此第三境界也。”他所讲的治学三境界,是从古人词里摘出三段:第一段出自晏殊《蝶恋花》“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。”第二段引用柳永《蝶恋花》“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”第三段引用辛弃疾词《青玉案》“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”按照王国维的说法,第二种境界引用的是欧阳修的词,实际上出自柳永。以我理解,像王国维这样的大学问家前人诗文烂熟于胸,是不需要查书的,就凭记忆引用一般都比较准确,但是有时难免也会有小失。这种情况比如鲁迅的杂文里也出现过,无伤大雅。

王国维提出的治学三境界,有一些朋友是读过的,有的没有读过。没有读过的要学习,读过的也要再学习,而且要不断地加深理解。我最近再一次重读,也觉得有新鲜感受。

先讲第一重境界。“昨夜西风凋碧树,”昨天晚上,西风吹来,绿树凋零了。这个“凋”字用得非常好,诗词里的动词十分重要,一般人可能用“残”,或者用“催”,亦或用“摧”、摧残,也可以用吹风的“吹”。但是都没有这个“凋”字准确独到,大概到秋冬交替的时候,树叶就凋零了。“独上高楼,望尽天涯路”,独自一个人登上高楼,秋高气爽,能看到很远很远的地方。这几句话,原是写景、写人,借用来说明做学问的第一个境界。大家注意“独上高楼”这几个字,为什么要一个人上、为什么要独,我觉得至少有两层意思。第一层是居高望远,排除干扰、不与世俗同流,自有独立的立场和见解。正因为这样,我觉得第二层意思就是讲耐得住寂寞。“望尽天涯路”,因为站得高所以看得远,王国维在这里强调的是做学问要高瞻远瞩,要有远大的志向、远大的目标,如果不是独上、如果站得不高也就望不到天涯路,注定只能成为凡庸的人物、做平庸的学问。

以上说第一重境界。

再讲第二重境界。“衣带渐宽终不悔,”古人的衣服多为宽袍大袖,束一条带。“渐宽”,为什么会渐宽?人瘦了。如汉代的《古诗十九首》第一首中有“相去日已远,衣带日已缓”,越走离家越远,人瘦了,衣带就宽缓了;“为伊消得人憔悴”,为了理想中的人、为了他心爱的人,憔悴了。引申到做学问上面,就是说要刻苦追求,日夜不停地追求。做学问必须要经过这重境界,没有这个境界,第一个境界就空了。

“望尽天涯路”,望得再远也没有用。“独上高楼”,上到那儿干什么?还要刻苦,还要全力以赴地追求。古人所谓“十年寒窗”的苦功,世界上再大的天才也不能不经历这个阶段。

最后讲第三重境界。辛弃疾词,题“元夕”,极力写元宵节热闹景象。“众里寻他千百度”,在人群里找“她”,寻找心爱的人;千百度,就是无数次地找,人太多了难找。但还是要千百次地苦苦追求。忽然一回头,“蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”。心爱的人,原来就在灯火若明若暗的那个地方,若明若暗,有朦胧的感觉。或者,可以认为已经找到了,就是“她”了,但是还要进一步去追求,直到零距离的接近。“蓦然”、“阑珊”用语都好,有时间、空间,给人以联想余地。

这三重境界,是相对独立的,在人生的各个阶段,这三重境界可以同时并存也可以交替进行。比如大家这一次学习,也可以说就是第二重境界,“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,大家全力以赴在学习,集中精力、心无旁骛。然而第二重境界不会从这次学习才开始。

第一重境界起点或迟或早,或高或低,在志向高远的人身上总会有所体现。至于第三重境界,可说是人生的大完美,但有时面对一个难题,一件难事,经过刻苦努力而蓦然有所获,也可以纳入第三境界吧!不过我们要记住,王国维说的毕竟指“成大事业、大学问者”,所以我们要对自己提出高要求。《孟子》上面有一则故事:“弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈:其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之,虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:

非然也。”是不是后一个人不及前一个聪明?

显然不是。所以孟子说,下棋虽是小技,“不专心致志,则不得也”。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,不悔,为什么不悔?因为他有追求、有目标,他要独上高楼,绝不半途而废,不会有始无终、浅尝辄止,宁可为之憔悴,哪怕人都变瘦了、衣服变宽了,也还要坚持。经过不断地追求,终于到达理想境界。

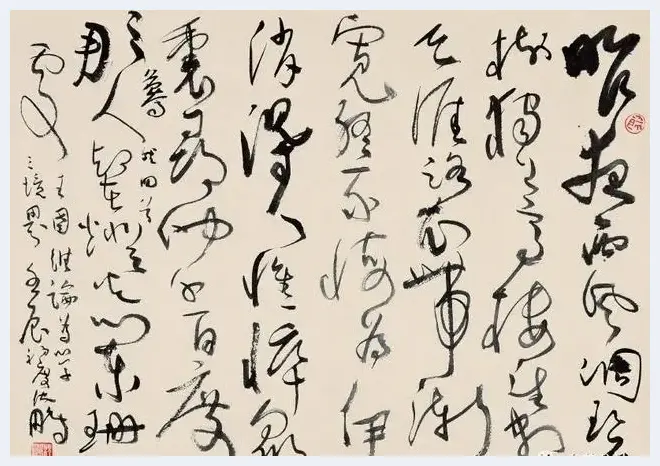

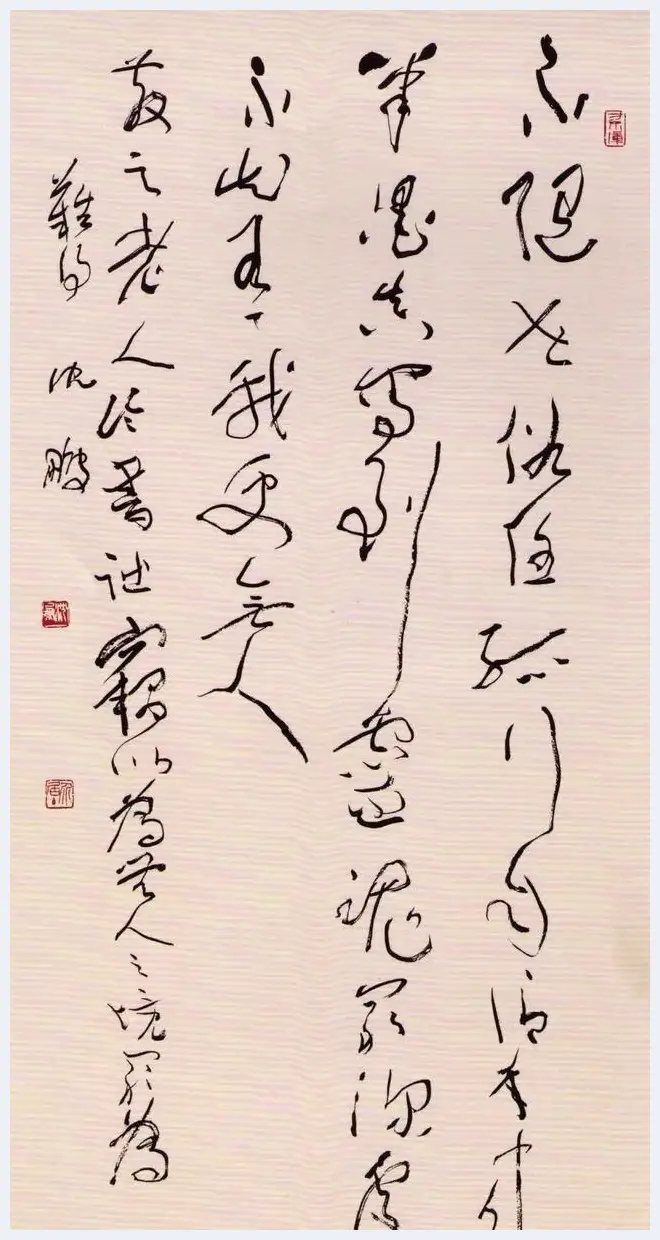

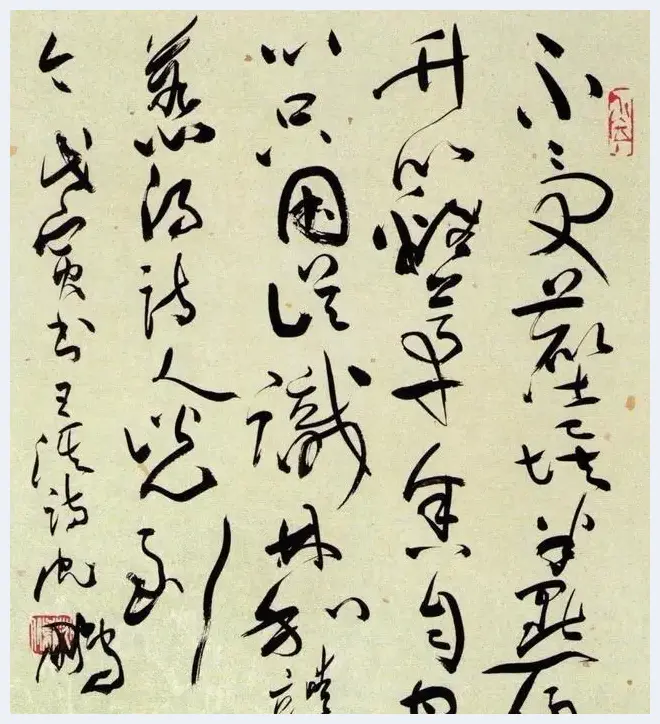

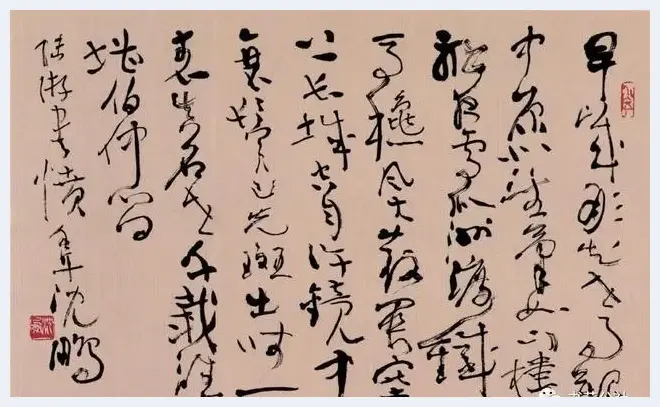

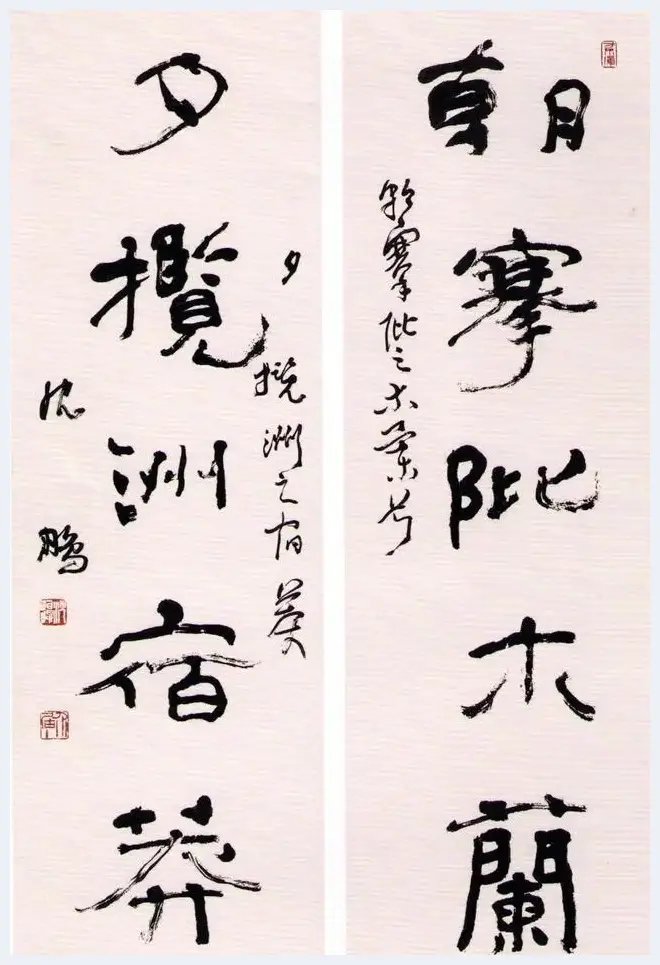

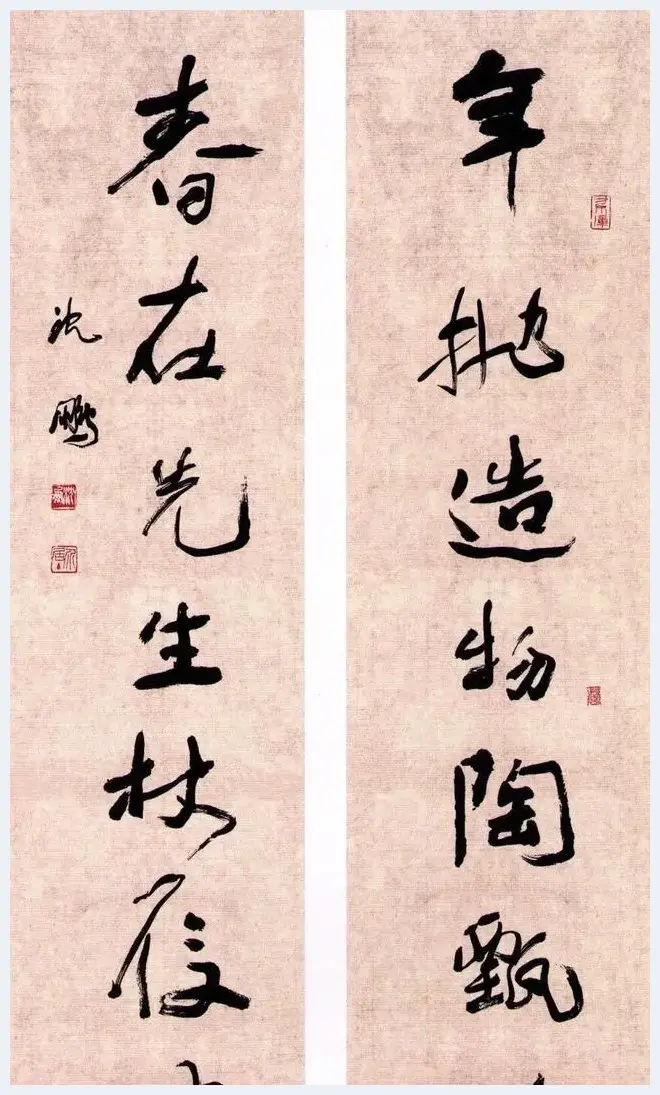

然而,这种境界也没有结束,还在继续着。三重境界,原意都同情爱有关。王国维取来比大事业、大学问必经之路。王国维在引用之余作幽默语:“此等语皆非大词人不能道。然遽以此意解释诸词,恐为晏、欧诸公所不许也。”治学三境界先介绍到这里。再跟大家探讨一下我的书法作品,这是一件草书,写王国维的“三境界”。创作中有些想法借此交流,互相有益。过去我常讲,一幅字写完要反复地看,但是放在桌上看、放在地上看,再挂起来看,感觉是不一样的。看作品一定要保持距离,随字的幅面与字体大小有区别。我有一个朋友,习惯把写好的作品放在地上看,随便往地上摆也不大讲横竖规矩,他说,既然能在墙上挂为什么不能往地上放。实际上那样效果并不好。把作品放在地上,而且是乱放,不会有好的效果。考虑问题逆反心理于创造性思维有益,但有些规律是共性,是需要遵守的。比如黄金比率,即0.618,把长为1的直线段分成两部分,使其中一部分对全部的比等于其余一部分对于全部的比,大体为2:3,3:5,5:8,8:13……一本书、电视电影的屏幕,大致上比例就是黄金律,适合人的视觉习惯。这些都是从古希腊以来研究得出的结论,不要轻易否定。但是有一些比例可以变化,不是都不能变,在合理的情况下是可以变的。比如人体是对称的,所以衣服也是对称的,有非对称的衣服,也有美感。但不管怎么说,衣服的对称美,仍旧是永恒的。我建议大家写好一张字,倘是比较大的,最好挂在墙上看,面对着它,还要注意远近距离,最好是既能看得全面又不至于太远,以保证视觉的总体效果。并且要细看,看每一个字是不是经得起推敲,既要有视觉的冲击力,又要耐看。现在有很多作品,都是为展览而作,尺幅大、吸引眼球,“致广大”却较少顾及“尽精微”。

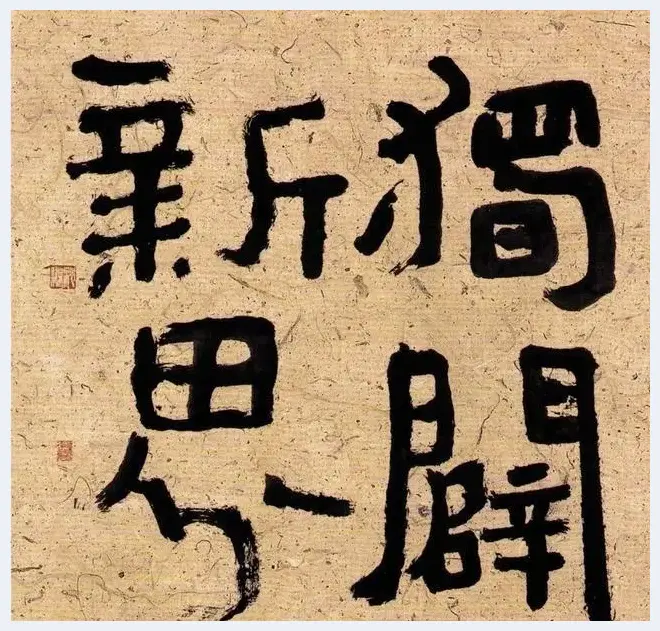

我把我写这张字的过程简单说一下。首先说一下它的形制,现在有些人的创作习惯,一般不是写4尺整张就是4尺对开。展览会不欢迎横式。这都属于作品的“外部形式”,然而成了习惯,也会有损于审美的多样性。我这幅字是随便裁了一块皮纸写的。开头“昨夜”两个字,墨涨得比较厉害,“昨”字的“日”字旁,墨涨开,“昨夜”写得比较大,继续写下去就要有变化。过去王铎、傅山写字常出现涨墨,有的可能用材料(绫、绢)有关。如果用墨太多,墨涨得太厉害,也可以弃置。但“昨夜”两个字写完以后,感觉还可以继续写。用墨的对比,我平时不够大胆,也许是缺点。第二行笔画比较细了,因为右边的“昨夜”写得比较大,粗重,如果还写得比较粗甚至字还那么大,那就缺少变化了。这里面就有一个行气的问题,所谓的行气就是要照顾行与行之间的关系,要有对比,在对比中形成变化统一。“独上高楼望尽”,这几个字连着写。“消得”两个字写得比较重,笔画比较粗,是为了与“昨夜”形成呼应。“独上高”几个字稍微长一点,与右边“昨夜”两字拉开距离。“独上高楼望”几个字一气下来,偏右,所以“尽”字就重心往左偏一点,显得行气更好一些。第三行“天涯路”、“衣带渐”几个字想尽量与右边有对比,“渐”由三部分组成,三点水、车和斤,“斤”与三点水和“车”拉开,向右边一行靠,三点水和“车”向左边一行靠,整个字写的拉得比较开。我记得陆维钊先生写字,比如说昨天的“昨”,左边的“日”和右边的“乍”,中间空隙很大,“日”字往左边一行靠,“乍”字往右边一行靠,我觉得这是他的特点,受他的启发也借鉴了这一点。偶尔这么写是可以的,但不能都这样,都这样又会形成习气,做作,“伊”字写得比较正,比较宽绰,在总体上形成了虚实的对比,这也是一个变化。再下面“消得人憔悴”,“得人”写得比较重,和第一行的“昨夜”形成呼应。前面“昨夜”比较重,后面没有呼应会欠完美,但在什么地方形成这种呼应,事先并没有任何的考虑,不过创作的过程中会有一种感觉,就到这里形成了。“众里寻他千百度,”“那”字比较重一点,又是呼应,“人却在灯火”笔画突然变细了,字形偏小,“阑珊”的“珊”字和前面第四行的“伊”字一样相对来说比较正。一件书法作品,真草隶篆可以杂糅,但要做到整体的合理、和谐。我临过几遍从篆书转变到汉隶这个阶段的作品,比如《阳泉使者舍熏炉铭》。书体在历史演变的过程中往往会出现新意。魏晋时代书法介于隶、楷转化期间,别具一格。有些魏碑笔锋被刀锋淹没,降低趣味,要多看那个时期的书写体,看佳品。说融合,也不大可能在每一件作品中把各种书体融进去,但是随时要有一点加减,丰富内涵。另外,我觉得不一定每一件作品的墨色变化都非常大,但也不能没有一点变化,有时候变化是即兴的,即境生变,平常在我们潜意识中储藏的一些感觉这个时候就用上了。这里说到底还是要有储藏,平时多学多看,不然新意从何而来?

这件作品里“蓦然回首”几个字,写的时候漏掉了。这种情况大家可能也遇见过,或者因为一点小事走神了,或者背诵不够熟练了,创作过程中可能漏掉或写错字。按照我的习惯,如果写得不大满意,撕掉拉倒,不觉得可惜,但这一幅字我感觉还可以,所以就又把漏掉的字给补上了。怎么补这几个字?这里面也挺有学问的,要做到尽管是补上去的,但要让人感觉是自然形成的,好像本来就应该是一件作品里面不可或缺的一部分。按照作品来看,补这几个字利用有限空间,当然不能写大,也不能过小,也不能写得很紧密,只能相对松一点。

“蓦”字偏大,“然回首”小,间隔松,全看整体效果。另外,后面“王国维论为学三境界”几个字也比较小,这也可以看做是一种呼应的需要。一件作品,我们应该把它当成一个独立的完整的艺术品,补上的字不要认为是外加的,要把它当成整体的一个有机组成部分,这是我的一点创作体会。当然,以上所说都是事后根据作品的分析,写的时候有没有这个意识呢?

要说没有这种意识,那怎么能写得出来呢?但如果脑子里斤斤计较于“安排”的话,作品也就不能自然形成了,就显得生硬、做作,这种意识应该在若有若无之间。古人名作、佳作,常有将字覆盖、涂抹、圈点的现象,无论怎样都不损害作品的完美。

最后,希望大家在继承前人的基础上多融合、多发挥自己的想法。写完以后挂着看,好的地方保留下来,不好的地方加以改进。这里要掌握一个度,怎么样才是适度、才是恰到好处,是很难做到的。所以我们要培养比较高的审美境界,一件书法作品的好和坏,如果用最简单的语言来说,离不开雅和俗,不能否认这一点。今天看到同学们的作品,水平不一,总体来说还要注意加强基本功。有些人的字你看了之后感觉将来有前途、有好的发展,虽然暂时写得不太好,但是会有发展的空间和潜能;而有些字尽管写得熟练,让人感觉要进一步提高比较难。无论处在哪一种状态,都要学习。前一种不学习不行,后一种如果能够很好地学习认真地改进当然也能提高。为学“三境界”,中间一个境界非常重要。没有这境界,前一个落空,后一个也达不到。我平时与人谈问题,有人一听立即表示懂得,有人却懂得慢,喜欢怀疑、提问,再独自去想。我个人比较推崇后一种,对许多事常常处在“不甚懂”的状态。像饮食保持有点饥饿,这个感觉比较好。

我家里挂一件八大山人书欧阳修《昼锦堂记》五尺整张的复印件,个人风格突出,“做”得比较明显。我有文章《溯源与循流》作了分析。我问过王朝闻先生,石鲁的画做不做?他说:“做”。我又问石鲁的字做不做?他说“更做”。其实,书画创作不做或完全靠做是不可以的。所谓的做,就是有意识地安排,但不能一心想着经营、安排,要把功夫都放在这上面,作品的格调不会很高。石鲁的画,在构思上着力,像《南泥湾途中》一类,还有晚期小品,都很有生活气息。苏东坡说得好,“无意于佳乃佳”,但也不可以完全无意,那样的话,“佳”也不会有。书画创作的过程,要达到既有意也无意的境界。

回过来再谈做学问的三重境界。做学问,起点要高,要看得远而且肯下苦功夫,要“为伊消得人憔悴”,最后才能进入到理想的境地。

也有人会说,我的追求尽管不那么高,但也不差的,不也有了成绩吗?不想吃那么大苦头。然而王国维那段话是专门针对“成大事业、大学问者”而言的。我们应该知道“取法乎上仅得其中,取法乎中仅得其下”(《易经》),做学问还是要取法乎上,培养高的境界、高的思维能力。平常要多看经典的书法作品,提高眼界。严羽《沧浪诗话》:“见过于师,仅堪传授;见与师齐,减师半德也。”大意说,识见超过老师,只能做点像老师那样传道授业的事;识见与老师一般,便只能获老师之半。此话说到头了。

书法教学,我以为可以也应当是多元化的。培养人才的途径不应单一。佛学讲修道的途径,“顿悟”与“渐悟”都成正果。我们这个班的十六字方针“宏扬原创,尊重个性,书内书外,艺道并进。”其实并不是我们发明的,是从历代的书法大师的经验中总结出来的。科学、文艺都是如此。“宏扬原创”意味着从传统的精髓里面找到你所需要的那一部分。下面紧接着就是“尊重个性”,尊重自己的个性也尊重别人的个性,这样就多元化了。光尊重自己,唯我独尊,就没有多元。你好我好大家好,也无所谓真正的多元。任何科学都是这样的,自己的个性也并不都好,比如创作过程中的习气,好吗?

“习气”恐怕很难融入共性。共性里有个性,个性里也有共性,个性和共性的关系,我们一同认真研究。学经典作品、优秀作品也不要局限少数几种。有人认为当前不少创作皈依“二王”,又仅得表皮,甚至陷入套路。这意见值得参考重视。

这里读两段马克思的话,很深刻:一段是:

“任何领域的发展,不可能不否定从前的存在形式。”“任何领域”,各学科门类都包括在内了,书法也一样,历史上的书法大家如张芝、钟繇、二王、苏黄米蔡等等,也都是在继承前人的基础上又有所否定然后再加上自己的东西;还有一段话是:“在辩证法中,否定不是简单地说不,或宣布一事物不存在,或用任何一种方法把它消灭。”以上两段话要合起来读。否定,不是简单地把以前的扔掉,消灭推倒重来,像“文革”期间“打倒一切”。辩证法的否定或叫做“扬弃”,在此同时,便有了继承基础上的创造。我觉得,这两段话把马克思主义关于辩证法的方法论已经说得非常透彻了。

![体育与美术 如何产生精神互动?[图文] 体育与美术 如何产生精神互动?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mug4hwomuth.webp)

![20世纪中国书画收藏第一人 他才是真土豪[图文] 20世纪中国书画收藏第一人 他才是真土豪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hillfdcfnkq.webp)

![波普:拒绝功能性[图文] 波普:拒绝功能性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4lg1kaf4olz.webp)

![浓郁的抒情 舒展的智慧[图文] 浓郁的抒情 舒展的智慧[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xcqb4cavgko.webp)

![桑浦美术馆|赵少昂 鸣蝉[图文] 桑浦美术馆|赵少昂 鸣蝉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ccfi1ahdyyn.webp)

![澄澈纤弱的精美玻璃雕塑赏析[图文] 澄澈纤弱的精美玻璃雕塑赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/frqkz2rzeio.webp)

![陈和西:心灵秘境[图文] 陈和西:心灵秘境[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qnxksknbjjl.webp)

![真情笔墨绘丹青——画家朱宝华作品赏析[图文] 真情笔墨绘丹青——画家朱宝华作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k3cdh34dkzz.webp)

![2017投资理财机遇多艺术收藏坚持抓精品[图文] 2017投资理财机遇多艺术收藏坚持抓精品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0ifyhujntgo.webp)

![郑永生谈张洪的水墨艺术[图文] 郑永生谈张洪的水墨艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ace1e0xti31.webp)

![《秋色梧桐图》中的秋色节令[图文] 《秋色梧桐图》中的秋色节令[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s5oou4nf4po.webp)

![陈文令:创作的喜悦、感恩与快乐[图文] 陈文令:创作的喜悦、感恩与快乐[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sgf2tyak5gp.webp)

![从扇面展透视“锦灰堆”[图文] 从扇面展透视“锦灰堆”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mnaonrmllvf.webp)

![刘骁纯:指名道姓是最彻底的批评[图文] 刘骁纯:指名道姓是最彻底的批评[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vbcfknwoubw.webp)

![这些独立设计师的设计 到底让Z世代“品”什么?[图文] 这些独立设计师的设计 到底让Z世代“品”什么?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fzxpucsniwf.webp)

![如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文] 如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/404yciipfmm.webp)

![郑忠后抽象水墨画解读[图文] 郑忠后抽象水墨画解读[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/onbazsn1wu5.webp)

![道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文] 道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wi1dpse0q3p.webp)

![米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文] 米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4lyvmb5xd5o.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文] 2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aexb3rivyzq.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)