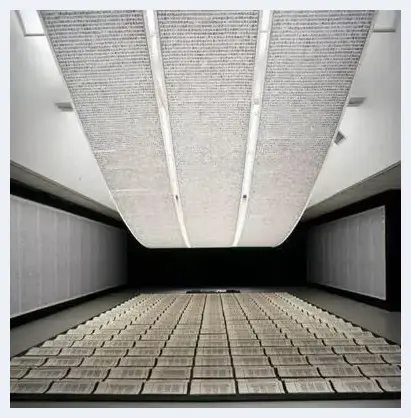

徐冰《艺术为人民》在纽约MOMA美术馆

徐冰《艺术为人民》在纽约MOMA美术馆

徐冰在多处自述他的创作来源有二:中国传统文化和毛时代的营养。其中毛时代营养即“文艺为大众”的艺术思想,但在艺术家自我表述中还转化为“走向大众”、“艺术为人民”等词汇,此处我们视之为同一观念,实则是那个时代给徐冰留下的集体主义思想烙印。这种潜在的集体主义思想就是徐冰作品中一些选择有群众基础的题材倾向的根源。同时,“艺术为人民”还是一件作品。(Art for the people)

作品《艺术为人民》和《毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话》都是用“新英文”的表意方式誊写而成,前者是悬挂在纽约MOMA门口的巨大条幅,红底黄字让人难以忽视。后者被艺术家称为“是我那个阶段最大的和最重要的一件作品。它确立了一种坚定性,我的艺术理念和我的艺术态度都在这件作品中有坚定的反映”(徐冰《新英文书法——毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话》见《雅昌艺术网》 http://auction.artron.net/20110601/n170139.html,)。两件作品除去“新英文”在艺术语言上的成就,直白的内容仿佛是其创作理念迎面而来的呐喊,甚至让人怀疑是定位社会主义身份的一个策略。

徐冰《天书》

徐冰《天书》

当代艺术在审美倾向上有两端:一端是继承了现代艺术的批判性,如徐冰的《天书》;另一端则是依托大众文化,甚至以抹平高雅与大众文化的差异为目的,如《地书》。在徐冰的作品中我们看到这两端的实验,作品中无论展现的是哪一种审美倾向,还是两种倾向间的相互变化,都是由艺术家的创作观念指导。徐冰的《天书》《新英文》语言系列和《地书》系列作为艺术家创作生涯的重要节点,除了三者在艺术语言上的革新与突破,它们的转变正一步步实现了艺术家的艺术理念和完整的文字实验体系。曾经的《天书》“它对知识分子特别有作用,但是对于没有受过教育的,或者是低知识阶层的人,杀伤力就不强”(徐冰、殷双喜、冯博一《观念的生长——徐冰、殷双喜、冯博一对话录》见《美术研究》2005 ,3)。那个时候的作品依然摆脱不了高度知识分子气息和中国传统文人性的贵族化倾向。徐冰最靠近“艺术为人民”观念并拉近了精英于大众距离的要数作品《地书》。他自己虽然辩解过从《天书》到《地书》的观念传承是:“看上去截然不同的书,又有共同之处,不管你讲什么语言,也不管你是否受过教育,它们平等地对待世界上的每一个人。”(徐冰。《<凤凰>终究无法脱离“破烂”的本质》,见《北京青年报》2010-7-15)但显然《地书》还是更平易近人。上文所提及的两件直白命名的“新英文”系列作品可以说是为人民观念实践的过渡阶段,更多的还停留在徐冰“新英文”语言模式的选题和实用性上。

徐冰 《地书》

徐冰 《地书》

《地书》系列是徐冰2006年开始以搜集来的图形标识等作为媒介进行艺术创作的阶段性代表作。作品完全脱离了线性文字及其书写意味,成为了一种完全符号化和图像化的具备着交流功能的“语言”。这和其他当代艺术从根本上发生了不同,后者往往对观众提出了一定的要求,一方面,大众要对现当代艺术发展脉络要有一定认识,另一方面,还要对艺术家的生活保持关注来帮助理解。而《地书》系列就给人一种“接地气”的感觉,它讲了一个任何文化背景的人都能读懂的故事。《地书》的图案交流方式不禁让人想到互联网对话中“emoji”表情,这种生活中的交流用图片就可以完成对话和情绪的表达。徐冰捕捉到全球一体化进程中大量的图标语言的涌现,用“普天同文”的思想渲染了形式,环绕着形式。

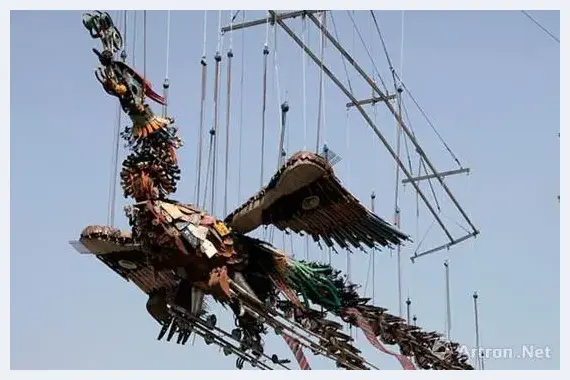

徐冰《凤凰》

徐冰《凤凰》

《凤凰》的建筑废料装置,给人一种粗糙而凶猛的审美冲击,反衬经济发展中城市化进程和商品逻辑背后劳动人民所付出的辛苦,借由有民间文化基础的凤凰形象批判资本发展带来的矛盾。通俗化的形象和物质材料的选择,使“人民性”(徐冰《有问题就有艺术》《新京报》2014年06月11日采访中,徐冰用“人民性”一词来诠释《凤凰》)的观念解读似乎更近了一步。关于艺术家个人和受众之间的关系,有批评认为这种形象选择“通俗”实则是一种“恶俗”的,作品意义的一览无遗,让解读变得索然无味,“上升不到对社会现实的真正触碰与提升。过于常识性的并试图带有公共意义的作品,如果只停留在常识上,则对观众是一种不尊重”。(陈晓峰《<凤凰>是徐冰的另一种恶俗》)艺术家的表达与其提出的理念因实际作品意义的模糊性而被否定。徐冰的《凤凰》选择了宏大叙事,这种现代性叙事方式追求历史性、现实批判性和人性深度的整体,(马德生《后现代语境下文学宏大叙事的误读与反思》见《文艺评论》2011年5)将个人艺术生涯阶段性转折的作品去隐喻中国城市建设,就不是温情的,是借凤凰的形象实现对大众化本身的重构,衬托出物质材料的内在精神。另外,作为资本定制的艺术产品,更多的为出资人而生,所以《凤凰》既不是大众的当代艺术也不是当代艺术的大众化。《凤凰》如果不那么庞大,一定会出现关于装饰性甚至趣味性的评价,而忽略它不那么明显的挑战性和批判性精神。中国当代艺术践行着一部分现代艺术中对革新与反叛、实验与变革、提问与发现的意思,他们考虑的是如何突破。大众的审美接受在作出应对时往往是滞后的,传统审美经验和观念至上的反审美实验的语言冲突使人们对当代艺术的鉴赏游离在一个没有座标的运动中。所以大众和“看不懂”的当代艺术有着天然的疏远感。《凤凰》之所以给劳动者和人民群众带来的亲切感,是因为由劳动工具和工业废料组成的凤凰形象属于认知中“熟悉”与“不理解”之间。心理学上,知觉能力和敏感度取决于视觉刺激物与经验记忆中的图示之间的差异,所以完全陌生和熟悉的对象都不能吸引足够的注意,只有不同于经验中又与之关联的的图示才能最大限度的引起兴趣。(陈池瑜《艺术与大众》见《美术》1987年11))因此,《凤凰》的“通俗”无法作为艺术家“艺术为了人民”的艺术观的证明。

针对类似《凤凰》这样想表达社会现实的作品,有批评者提出更加严苛的条件:“现在的问题不是有太多的艺术家关注现实、有太多的艺术品泛社会化泛道德化,而是太少有艺术家和艺术作品关注社会的苦难”( 李公明《当代艺术的社会学追问》见《雅昌艺术网》)。那么,徐冰的另一件系列作品《木、林、森》在表面上看似乎就符合了上文批评者口中的“太少”。它不仅触碰到艺术的边界,更将与社会问题发生关系的尝试融入其中,通过出售参与项目的学生作品所得来改善真实世界的自然环境,真正帮助肯尼亚筹资造林。艺术介入到特定社会现场,成为连接人际交往、修复断裂的社会纽带、激发对话、增进互相认同的艺术综合体。在社会学维度,这种介入性艺术中所强调的合作和参与意识引发了当代人对“对话”和“重建共同体”的深思,在艺术家、现场和观众之间形成一种主体间的共生关系。徐冰提到创作《木、林、森》计划的初衷是因为策划书上明确希望艺术家的参与能长期在当地的人群中发生作用的宗旨。《木、林、森》计划用传统的艺术形式甚至单一的装置艺术、行为艺术都很难去完全承载如此复杂的艺术旨意和艺术思考。计划是一个集合了环保、教育、艺术再现等诸多内容的由作品发生地人群和艺术家共同完成的不以艺术欣赏为目的社会项目。它在公共场所进行和实施,它不单单是固态的造型,也是一个行为过程,这一行为过程伴随了公众的互动与参与。这些作品成为社会交际的工具,在艺术家的设计下让观众以最直接的方式参与其中并干预结果,为艺术家改造世界提供了很好的方式方法。但是,因为介入性使艺术家易于关注其社会效力,而忽视其美学效力。那么,真正当代艺术的“艺术为人民”是否就要以牺牲审美情感的触动为代价呢?另外,作品完成中的面向大众的公共属性是否可以等于“艺术为人民”的观念呢?显然两者虽然有交集但也是有区别的,更何况《木、林、森》计划从初衷和观念看算是半个命题作文。所以,声称“艺术为人民”是否就真诚地做艺术为人民了呢?从重要艺术作品的表达和数量比重看,笔者认为答案是否定的,徐冰的艺术在贴近大众生活时仅仅停留在取材上方面是远远不够的,“艺术为人民”的实现应该超越情怀的输出,用更多作品来为提高当代艺术情境下的美育水平而努力才是真正的艺术为人民。

注:本文为作者硕士论文《徐冰艺术及批评研究》中部分内容

![老卢卡斯·克拉纳赫笔下的魅惑[图文] 老卢卡斯·克拉纳赫笔下的魅惑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h3cfozzqlnx.webp)

![笔墨传统与时代精神————关于中国人物画实践的思考[图文] 笔墨传统与时代精神————关于中国人物画实践的思考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynp2y5q0zqm.webp)

![当代最具收藏潜力的著名画家:王健尔[图文] 当代最具收藏潜力的著名画家:王健尔[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rybz4r5005x.webp)

![娜子国画:秀骨丰神 俊朗雅逸[图文] 娜子国画:秀骨丰神 俊朗雅逸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1wtc2ezioyg.webp)

![20世纪60年代毕加索作品拍卖价格分析[图文] 20世纪60年代毕加索作品拍卖价格分析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a4rpq1j2kit.webp)

![当代艺术市场七年变局与重构[图文] 当代艺术市场七年变局与重构[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vkqsup0spwb.webp)

![从杨子买景舟壶看紫砂市场井喷[图文] 从杨子买景舟壶看紫砂市场井喷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s2sx5jb3zxz.webp)

![明清瓷觚源流及特征[图文] 明清瓷觚源流及特征[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k3ygxtbjwnv.webp)

![名人名家——走进著名山水画大师徐勤军的艺术世界[图文] 名人名家——走进著名山水画大师徐勤军的艺术世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iql32f3utdu.webp)

![浅谈油画的写意精神[图文] 浅谈油画的写意精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tpflq0essf2.webp)

![刘春冰: 注重探索艺术形式 十年心血创作《暧昧》[图文] 刘春冰: 注重探索艺术形式 十年心血创作《暧昧》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dvcaes2pmdw.webp)

![看不懂的英国风景画[图文] 看不懂的英国风景画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/w32xd2lrxav.webp)

![就老甲艺术馆举办小莫泊桑杯展—谈谈艺术馆的功能[图文] 就老甲艺术馆举办小莫泊桑杯展—谈谈艺术馆的功能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1gpwaharf1b.webp)

![画家谈画龙理论“三停九似”:最难就在画龙眼[图文] 画家谈画龙理论“三停九似”:最难就在画龙眼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dqy1ogkmi2x.webp)

![我国艺术品市场三大融合趋势[图文] 我国艺术品市场三大融合趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/12giimmqtaw.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![展览结束后 艺术品都去了哪里[图文] 展览结束后 艺术品都去了哪里[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzrmepgyii4.webp)

![陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文] 陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gmnliuebg3w.webp)

![女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文] 女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jypjcva5ec0.webp)