Grayson Perry

Grayson Perry

文/魔鬼公子

译者按:

他被贴满了标签:制陶匠,异装癖者,文化和时尚偶像,广播员,电视迷,怪胎,艺术明星,泰迪熊崇拜者,透纳奖(Turner Prize)得主,皇家艺术学院皇家院士,伦敦艺术大学名誉校长……他是格雷森·佩里(Grayson Perry),英国最受瞩目的艺术家之一。

Grayson Perry

Grayson Perry

1960年,格雷森·佩里出生于英国的切姆斯福德镇(Chelmsford)。在家庭暴力的阴影下,他孤独地守着一只名叫艾伦·密叟斯(Alan Measles)的泰迪熊度过悲惨童年,青少年时期发觉自己喜欢穿女装出门,结果被长辈嫌弃,自尊遭到了极大伤害。1979年,他上完预科课程,前往朴茨茅斯理工学院(Portsmouth Polytechnic)学习艺术,他的继父让他不要再回家。大学毕业后,他的生活十分拮据,跟两位朋友一起非法擅自住进伦敦的一座房子。1983年,他开始在中央研究院(Central Institute)学习陶艺,渐渐找见了适合自己的创作途径:收拾起破碎的心,并使其成为艺术。

Grayson Perry

Grayson Perry

格雷森·佩里的作品形式主要是陶器和挂毯,也有一些绘画、印刷品、雕塑、电影等。他的大多数作品都带着强烈的自传色彩,常常融入泰迪熊艾伦与自己的女性角色克莱尔(Clair)的形象,及从生活中提取的素材。他关注的问题范围很广泛:性、家庭、暴力、政治、战争、宗教、死亡、环境……

Grayson Perry

Grayson Perry

他站在主流的概念艺术(Conceptual Art)的对立面, 以挑衅的姿态强调被概念艺术排斥的感性,拥抱感官愉悦、情感、想象力、叙事性、装饰性、手工艺、涂鸦风格和大众文化。

Grayson Perry

Grayson Perry

他从不生搬硬套艰涩的术语阐释作品,而是像跟观众闲聊似的拿诚恳诙谐的口语化句子介绍作品。尽管不依靠故弄玄虚的理论的庇佑,他的作品所包含的智慧却毫不逊色于任何一个优秀的概念艺术家。

Grayson Perry

Grayson Perry

我挑选了格雷森·佩里的几件我认为颇具代表性的作品,并翻译了相应的作品陈述,以向中国观众展现笼罩在各种光环下的,他的真实的陶器/淘气世界。

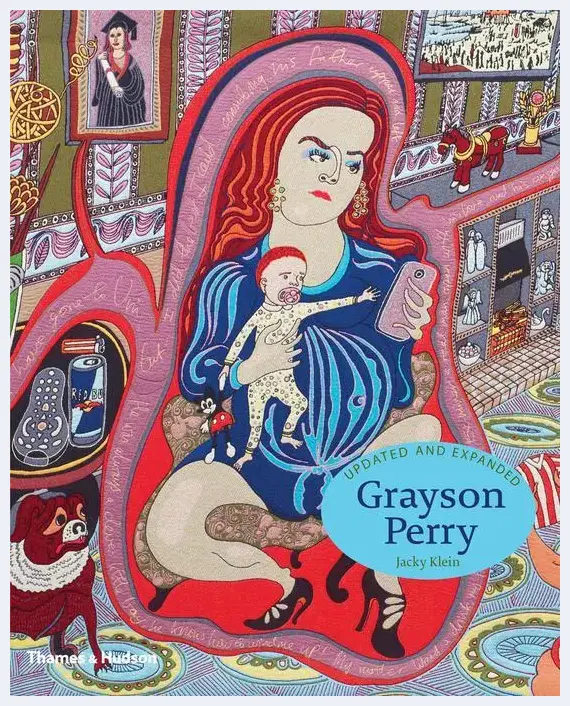

(以下内容译自Thames & Hudson出版社2013年出版的英文版画册《格雷森·佩里》(Grayson Perry),作者是杰基·克莱因(Jacky Klein)。)

sex and drugs and earthenware | 1995

性与毒品与陶器 | 1995

这是一个带有朋克精神的中国式花瓶。我选择了一个优雅的形状,然后故意用摇滚、性与毒品方面的图像覆盖它。这其中有近来刚去世的科特·柯本(Kurt Cobain),和在当时同样有争议的人物迈克尔·杰克逊(Michael Jackson),以及一些下流的绘画。彼时我正阅读许多性特征极其突出的美国易装癖者杂志,所以我加上了一张我自己的照片,并将之标注成一个变态征友栏目。罐子的表面是拼贴而成的,看起来像随意的、可弃的、剪贴画式的粉丝专刊——恰恰与通常古典花瓶的精心编排的图案相反。

i saw this vase and thought it beautiful, then i looked at it|1995

我看到这个花瓶并觉得它美,然后我仔细看了看它 | 1995

这件作品的题目直接引用了我妻子的某个亲戚对于我的作品的看法。人们对一个罐子的期望是由他们对陶艺的偏见构建的,比如对婶婶的厨柜里的陶器的记忆,比如对在汽车后备箱旧货摊或博物馆见到的陶器的印象。我的罐子总是背负着陶艺的历史、考古学、地理学和价值体系的思想包袱。但从近处看,我的作品的内容可以混淆它们全部。

这个花瓶上有一些蓝色的维多利亚风格图片,和“手淫者”、“贱货”、“基佬”、“脑残”之类的下流语汇。它还有灰色的剪纸图案,和抹了铜锈的雕刻涂鸦。我想到东方陶器上的象形标记,比如三四笔画的鸟。这是那种风格的我的版本,但异于即兴、流动的禅宗姿态,我用了令人厌恶的涂鸦。

这阵子,一位收藏家购买了我的一件包含厕所下流涂鸦的作品。一些字词的一部分被其它图层遮盖了,而她没仔细看。画廊工作人员让她检视她购买的作品,当看清后她决定将之换成另一件作品。人们往往难以接受与承载作品的媒介产生过多冲突的信息。

i love beauty|2005

我爱美 | 2005

人们问我为什么我经常给我的作品选择令人不安的主题。我的潜在的恐惧是如果我开始过滤掉争议性,我的作品就会除了陶器什么也不是。这是一个十分复杂的花瓶,它表明了我正冒险地向制作纯粹的陶器靠近。那是我要为它付的代价。

“装饰”与“美”是当代艺术中经常被视为诅咒的字词,但随着年龄渐长,我意识到装饰性包含着值得探寻的深刻性 。当代文化中对想法的过分重视使得纯粹视觉美的力量被轻视,但艺术并非必须具备一个深奥的概念令其严肃。在这件作品里,题目用了大写:“我爱美”(I LOVE BEAUTY)。图像是简单的——举着一个权杖和一只猛禽的克莱尔(Clair),以及一些纹章动物和一面英国国旗——它们不是为了充分证明任何重要的想法。鉴于我最初置身于手工艺和艺术之间的争论时是从艺术方面出发的,我现在又反向溜回了手工艺的竞技场。随着我获得了更多的自信,我小心翼翼地朝着精巧的装饰性艺术的创作方向走去——同时尝试拖拽上当代艺术的定义。

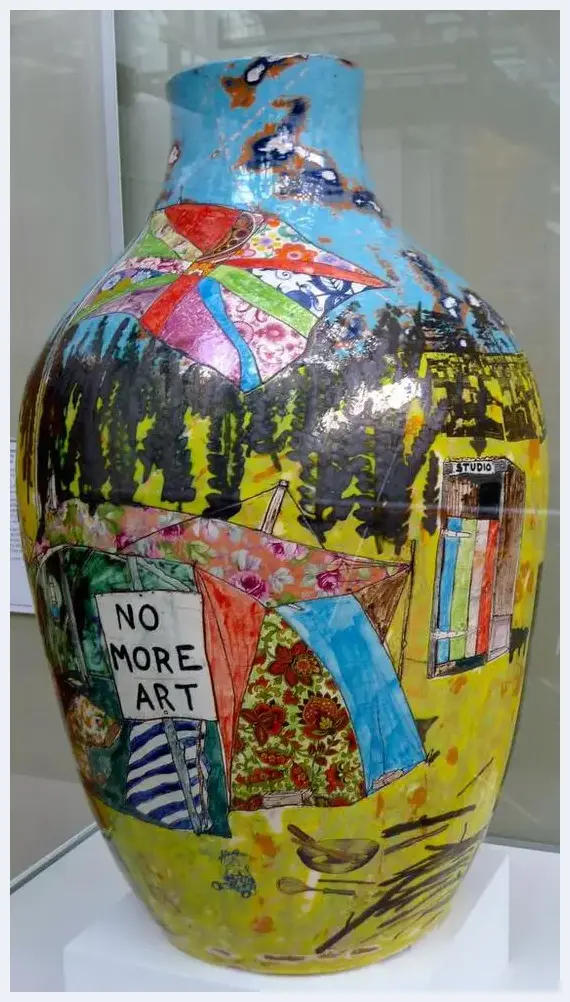

emotional landscape|1999

情感风景 | 1999

1990年代早期正值M11林克路抗议活动(M11 link-road protests)进行之时,我在莱顿斯通(Leytonstone)有一个工作室。我被人们的充满想象力的抗议方式迷住了。有个家伙给他的房子设置了陷阱一般的吊桥式的秘密通道和门。其他人在他们的房顶上搭建了像中世纪堡垒似的飘扬着旗帜的脚手架塔。当警察来了,抗议者们就跑走并把自己锁进房子。

我参加了抗议者们在其中一座废弃的房子里举办的展览。我为之做了一个罐子,随后在另一个大型道路抗议活动进行期间它被偷了。我现在的这件作品回顾了那个罐子。作品上的“不再有更多艺术”(No More Art)的陈述是关键。有时候我觉得艺术太多了,而如此拥挤的文化风景的问题便是只有尖锐的声音才会脱颖而出。我还有一张照片,照片中的我在泰特画廊(Tate Gallery)外举着一个标语牌。我的幽默包含着严肃。有人曾问我应该在艺术学校教什么,我说“越来越少的人”(less people)。是真的,任何人都可以做艺术,但并非很多人能把它做得非常好。

revenge of the alison girls|2000

艾莉森女孩们的复仇 | 2000

这件作品是我在职业生涯的一个有趣的阶段创作的,彼时我重新燃起了对亨利·达格(Henry Darger)的兴趣。我做这个罐子前没对他进行过调研。但我记得他的绘画里的女孩们都有一点恐惧不安,我想她们是叫作艾莉森女孩们(Alison girls)吧。在我的罐子上,我让她们以一种类似革命的形式向父母复仇,这实际很接近达格的故事,尽管我那时候尚不知晓。他故事里的姐妹们——实际叫作薇薇安女孩们(Vivian girls)——引导了一场奴隶儿童对抗格兰德里尼亚人(Glandelinians)的大军的叛乱。当阅读了更多关于达格的内容,我挺惊异地发现他的故事反映了一种与我自己非常相似的心理学范例。他令我产生了一种强烈的亲切感:他运用想象力的方式与我十分相似。

what things say about us|2002

物品对我们的评价 | 2002

这个罐子相当注重“字词”:它展示了消费品对购买它们的人的看法。罐子上画着的所有商品都是被遗弃在乡村风景中的,它们说着诸如“时尚受害者”或者“无聊的手淫男”之类的话。

![绘画:陆小曼的最后一条路[图文] 绘画:陆小曼的最后一条路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wpvlg2kmnp3.webp)

![收藏电子产品=收藏垃圾吗[图文] 收藏电子产品=收藏垃圾吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bilqw41elo.webp)

![汉代是如何走向世界的?了解下[图文] 汉代是如何走向世界的?了解下[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/omqyxzrpihu.webp)

![艺术在不断“被窃取”中升华[图文] 艺术在不断“被窃取”中升华[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rlpjb2zuqjg.webp)

![浅析书法现状[图文] 浅析书法现状[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ny1d3xe3a4m.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家格拉作品欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家格拉作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x0loat5rqyo.webp)

![天地玄黄,金墨无界—— 俞志华在古今中西之间构建永恒[图文] 天地玄黄,金墨无界—— 俞志华在古今中西之间构建永恒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4yw21qpxo0q.webp)

![林木:艺道漠漠 运化宏博[图文] 林木:艺道漠漠 运化宏博[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/w10fx0m53ym.webp)

![2020年特别推荐艺术先锋人物:马万国[图文] 2020年特别推荐艺术先锋人物:马万国[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qkht3dcenup.webp)

![冷观艺术高校毕业展热潮:公众对展览认知欠缺[图文] 冷观艺术高校毕业展热潮:公众对展览认知欠缺[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bbmyg0jshi2.webp)

![弗里兹与TEFAF纽约“撞车” 深度掘金艺术市场[图文] 弗里兹与TEFAF纽约“撞车” 深度掘金艺术市场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rcsgnwnilvu.webp)

![吕澎:思想与观念是捍卫绘画存在的武器[图文] 吕澎:思想与观念是捍卫绘画存在的武器[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nd3entygmgp.webp)

![曹喜蛙:优秀美术作品进教材不是一件小事[图文] 曹喜蛙:优秀美术作品进教材不是一件小事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ibkd2mo3rpg.webp)

![藏在外国博物馆中的“照夜白”[图文] 藏在外国博物馆中的“照夜白”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3q4zvmieau4.webp)

![欧文·佩恩如何用摄影定义优雅[图文] 欧文·佩恩如何用摄影定义优雅[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p4gjbgim44w.webp)

![潘天寿“一棵松树”2亿多![图文] 潘天寿“一棵松树”2亿多![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3jj5gxzogt.webp)

![吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文] 吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/godv5xr5jx5.webp)

![陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文] 陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gmnliuebg3w.webp)

![我国艺术品市场三大融合趋势[图文] 我国艺术品市场三大融合趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/12giimmqtaw.webp)

![浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文] 浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5mxsxjkg5u.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)