“美术馆定义了‘正统文化’和与其相关的论述,给予我和其他个体一种专属特权去制造‘合理的文化’,持有‘合理的主张’。他们将物质文化领域划分为‘正统文化’和‘非正统文化’——(与其说是‘非正统文化’)倒不如直接说是‘非文化’,在这些机构的设计下,‘非正统’从一定程度上拒绝了自己在公共领域的代表功能。而这些机构则通过创建这种领域,进一步把公众划分为了‘文化制造者’与‘非文化制造者’。[1]”

——《艺术家自述》, 安德里亚·弗雷泽

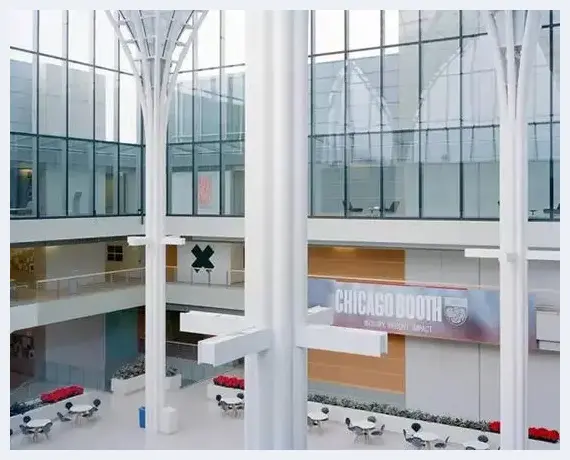

Yubo Dong,The University of Chicago Booth School of Business,From Idea to Impact, 2015.Courtesy of the artist。

Yubo Dong,The University of Chicago Booth School of Business,From Idea to Impact, 2015.Courtesy of the artist。

华裔艺术家董宇博(Yubo Dong)自2015年创作至今的作品—《由概念至影响》(“From Idea to Impact”)横跨美国四个州拍摄了七所着名的商学院。董宇博利用大画幅相机的景深优势成功地捕捉了商学院中的场景细节,以此来审视商学院是如何以商业机构的姿态通过其标语、装饰、空间结构来呈现自我,并利用其教育机构的身份将有悖常理的商业概念常态化的。而该系列中使人印象最为深刻的是拍摄于芝加哥大学布斯商学院(The University of Chicago Booth School of Business)的多幅影像,场景背景之中出现的大量艺术品对其所传达的商学院作为权力机构象征的核心思想增添了新的注释,而布斯商学院鲜为人知的艺术藏品也因此进入了公众的眼帘。

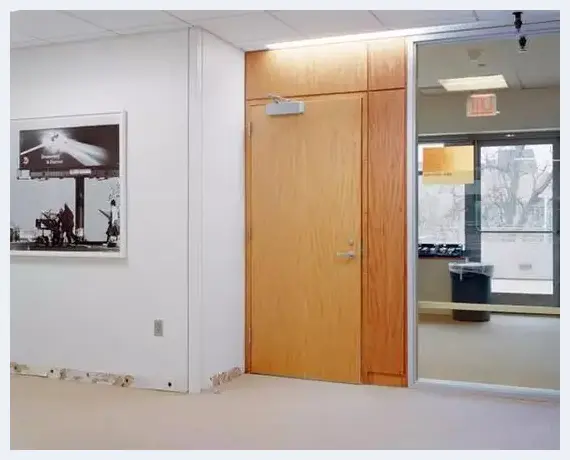

Yubo Dong,Exterior of faculty lounge with photograph by Santu Mofokeng, From Idea to Impact, 2015.Courtesy of the artist。

Yubo Dong,Exterior of faculty lounge with photograph by Santu Mofokeng, From Idea to Impact, 2015.Courtesy of the artist。

该院藏品囊括装置、雕塑、绘画及大量摄影作品,其中包含佐伊·伦纳德(Zoe Leonard)、劳拉·莱婷斯基(Laura Letinsky)、沃夫冈·提尔曼斯(Wolfgang Tillmans)、托马斯·斯特鲁斯(Thomas Struth)、罗伊·埃斯里奇(Roe Ethridge)等多名当代艺术摄影巨匠作品。根据2012年数据显示,布斯商学院藏品涉及85名艺术家,数量近五百件 。而自2004年至今,该院已花费数百万美金收藏一百三十七名当代艺术家作品,藏品数量以每年35幅左右的速度增长[2]。这样的收藏规模在美国的教育机构之中实属罕见,然而布斯商学院并非是唯一做艺术品收藏的商业教育机构,无独有偶,哈佛商学院、麻省理工大学斯隆商学院、宾夕法尼亚大学沃顿商学院以及密歇根大学罗斯商学院等多个院校皆持有大量艺术藏品。显而易见,收藏艺术品已成为了构建美国一流商学院所必需的组成部分之一。“许多企业持有艺术藏品并设立有关项目是因为这有益于员工、客户以及股东(的交流)。而对于商学院来说则更多的是关于开阔学生的视野,让他们了解不需要任何文字或者显着的方式就能表明自己的态度。在商学院之中,艺术是一个绝佳的挑战性课程补充品。[3]”而标注于布斯商学院艺术收藏的官方网站简介上亦指明:“通过收集这些时而观念上具有挑战性的艺术品可以向我们的学生、工作人员及教员提出一些重要的问题。”然而,这种含糊其辞的描述并未表明到底是向什么样的观念上具有挑战性的艺术品提出了什么重要的问题。而该院的艺术藏品对其学生来讲是否存在教育意义的确不得而知,不言而喻的是,就对于当代艺术毫无概念的大多数商学院学生而言,院内随处可见的艺术品则更像是整个建筑内部装潢的一部分。

位于三层走廊两侧的艺术品,作者摄于The University of Chicago Booth School of Business

位于三层走廊两侧的艺术品,作者摄于The University of Chicago Booth School of Business

在官方提供的五名藏品甄审委员会会员名单之中,被列在首位的收藏家苏珊·布斯(Suzanne Deal Booth)因其显赫的姓氏很难不让人去追溯其身家背景。其夫即是布斯商学院的最大赞助人大卫·布斯(David G。 Booth),身为空间基金管理公司(Dimensional Fund Advisors)创始人的布斯曾先后赞助芝加哥大学商学院共计3.1亿美金,该院也因此更名为布斯商学院。而其他四位会员则分别为芝加哥艺术博物馆(The Art Institute of Chicago)馆长詹姆斯·融杜(James Rondeau),芝加哥复兴协会(The Renaissance Society)前执行董事、总策展人苏珊·盖斯(Susanne Ghez),布斯商学院经济学教授肯尼斯·普伦德加斯特(Canice Prendergast)以及收藏家迪恩·瓦伦丁(Dean Valentine)。

至此,与其说官方是为了强调对待艺术收藏的严肃性以及保证审核的专业性而组成了如此强大的甄选阵容,倒不如说是通过聚集文化与经济领域的双重权威从而巩固其屹立不倒的资产阶级地位。

而布斯商学院的收藏举措又从三个方面呈现了其多重象征权力:

1。 大量收藏资金的投入显示了该院的经济资本;

2。 甄审委员会会员的身份地位显示了该院的社会资本;

3。 藏品的数量及水准则显示了该院的文化资本。

讽刺的是,商学院无论披着何种教育学术的外衣都无法规避其作为商业机构运行的本质,这相较于其他佯装中立姿态的艺术机构来讲,其目的可谓是众目昭彰。

然而,在艺术界经历新自由主义意识形态的洗礼之后,不少艺术家意识到艺术实践已无法逃脱被经济抑或社会政治价值体系摆布的命运,并逐渐沦落为文化工业的一部分,体制批判(Institutional Critique)应运而生。可面对历史前卫派和新前卫派前后相继的失败,众口一词的是有关体制批判的艺术实践早已被内化,艺术家已然成为艺术机制的一部分。如今,资产阶级已将艺术机构扩展并扎根至其教育机构之中,扛着教育的旗帜宣传着“自由”“先进”与“平等”的理念进一步制约着艺术生产。而多数青年艺术家早已被现有体制所驯化,并将其衍变成为了一种生活方式,其艺术实践早已被景观所吞噬。就此而言,曾经对于体制强烈批判诘责的激进先驱所做出的努力仿佛已是全功尽弃。在这样的极权主义经济体制以及不断蔓延的文化控制的局面下,机构已无内外之分,任何对于现有体制的对抗也如同以卵投石,杯水车薪。

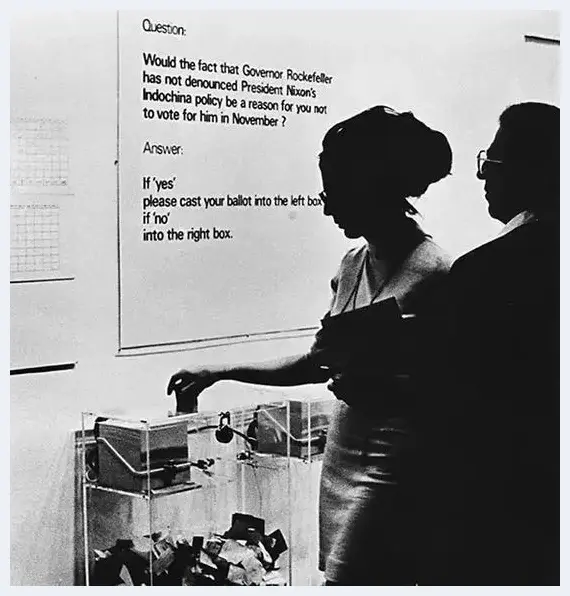

体制批判代表性艺术家汉斯·哈克(Hans Haacke)于1970年在纽约现代艺术博物馆展出其作品《信息》 (“Information”)。在该作品中,观者被要求对当时的社会政治事件作出回应。哈克提出“地方长官洛克菲勒未对总统尼克松印度支那政策作出抨击的行为是否是你在十一月的选举中不为他竞选投票的原因?”,并让观众在左右两边的透明立方体中投票。在展览结束时,对此答案有高出否定投票数两倍以上的肯定投票。哈克在此作品之中提出的问题直指纽约现代艺术博物馆董事之一——尼尔森·洛克菲勒(Nelson Rockefeller),该行为演示了当代艺术的批判转向——艺术家开始对于自己身处的艺术机构、机制的制造者展开批判。该作品同时也是代表早期体制批判系列作品的一个典型。

阿瑟·丹托(Arthur Danto)曾于1964年发表的《艺术世界》一文中首次提出有关“艺术界”的哲学定义,他认为艺术界提供一种艺术理论的氛围以及艺术史知识从而使寻常物品成为了艺术品[4]。在此之后,乔治·迪基(George Dickie)、皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu) 、霍华德·贝克(Howard Becker)等人对其在“艺术界”的理论之上展开了论述,使“艺术界”从丹托的哲学性分析延伸至社会学的概念之上,引出艺术体制/机构(Institution)对于艺术界作为一个社会经济网络的决定性作用。而在如今超级资本主义的镜像之中,大型艺术机构的迅速扩张、商业画廊同私人美术馆的兴起、以及全球范围内不断崛起的双年展等艺术博览会已是大势所趋。除此之外,艺术教育以及针对新兴艺术家打造的线上出版、作品征集、艺术竞赛、驻地计划等艺术平台被纳入了无法撼动的旧体系之中,在巩固其地位的同时成为了新时代的文化机器。无庸赘述,我们在谈论体制的时候早已无法仅限于历史前卫派所质疑的“艺术惯例”抑或是新前卫派所挑战的艺术机构逻辑。悲观来讲,体制批判从未削弱机构背后权力结构的力量,也不曾改善我们所处的机制,一切异乎寻常的逻辑都在新自由主义市场经济的冲刷下合理化,将我们纳入了更大的框架之中。而如今对于体制批判的呼吁则成为了我们面对文化霸权主义自我疗伤的一种方式。在这种境遇之下我们不免要表示怀疑—— 现在是否还有提出体制批判的必要?而我的答案则是肯定的,接下来我将罗列近期机构举措并在此敷陈个中缘由。

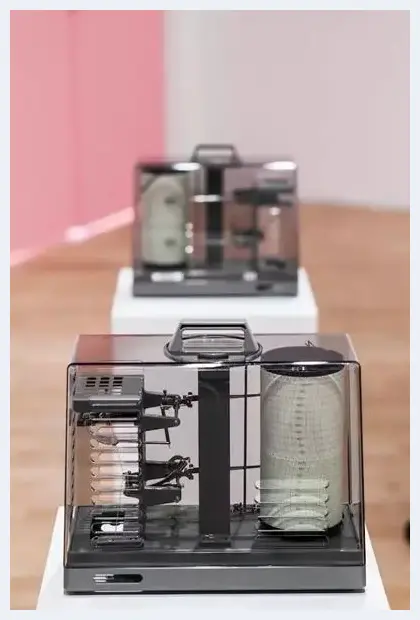

Debra Barrera,Avalon, Courtesy of the artist。

Debra Barrera,Avalon, Courtesy of the artist。

首先,艺术生产面临的是一个审美标准遗失以及审美单一化的双重矛盾。当代艺术世界所塑造的看似多元化的局面实际上是一个幻象,所谓的多元化只是在现有审美标准的框架之内延续其审美准则,并未给予异于该审美标准之外的艺术品更多的空间。众所周知,美术馆作为艺术机构所塑造的是一种文化导向,而这种导向并不局限于满足并迎合资产阶级审美,它同时也成为了公众的审美标杆。通过对于极简空间(白立方)[5]的构建,将外界成功地与内部相隔绝,从而最大化的衬托出艺术品的遗世绝俗。在这种条件之下,可放置其中的家具自然是十分有限的,因为在一个当代艺术展览之中,除了艺术品本身之外的任何东西都有可能会成为一种审美难题。我不愿在此赘述自己究竟有多少次看到观众对着美术馆之中放置的湿温记录仪(Hygrothermograph)端详。(有意思的是,艺术家黛博拉·巴蕾拉(Debra Barrera)曾于2014年在休斯敦当代美术馆将湿温记录仪作为现成品雕塑展出来体现该展览所包含的“博物馆性质”。)而这种行为的背后事实上证明了杜尚小便池阐述的逻辑,艺术品之所以能成为艺术品取决于其是否在机构场域之内。当然,普罗大众对于艺术场所内所放置物品的迷惑,乃至调侃,则绝不仅限于公众对于艺术史等相关信息的认知缺失。艺术机构本应作为一种媒介去合理的引导观者思考艺术,但如今的大型机构所举办的展览几乎无一例外的是在堆积名作让观众感到离奇或敬畏,而不是去了解作品背后的文化内涵。如此一来,美术馆之中的大多数艺术品无可避免的被设计成一种单向文化交流模式的精英主义姿态。艺术家对自己作品的控制权并未在观众的凝视中分散抑或延伸,而是被机构直接剥夺。

左侧为达米恩·赫斯特(Damien Hirst)作品,右侧为波普艺术家罗伊·里奇特斯坦(Roy Lichtenstein)作品,芝加哥艺术博物馆(The Art Institute of Chicago)“新当代”(The New Contemporary),图片来源:ARTNEWS

左侧为达米恩·赫斯特(Damien Hirst)作品,右侧为波普艺术家罗伊·里奇特斯坦(Roy Lichtenstein)作品,芝加哥艺术博物馆(The Art Institute of Chicago)“新当代”(The New Contemporary),图片来源:ARTNEWS

以芝加哥艺术博物馆(The Art Institute of Chicago)近期“新当代”(The New Contemporary)群展为例,极为混乱的策展模式,毫无逻辑可言地将不同年代流派的名家作品堆砌,试问在我们已经看过成千上万宛如批量加工生产的沃霍尔(Warhol)和波洛克(Pollock)之后,这样的展览除了彰显权威并向赞助人致敬之外,意义何在?权威机构所产生的公信力使对于当代艺术一知半解的公众在艺术身上看到了所谓的民主自由——原来任何事物都可以作为艺术来存在,原来任何人都可能成为艺术家。吊诡的是,这种艺术多元化带来的“繁荣”景象实际上并未存在于艺术生产场域之内,而“人人都是艺术家”的美好幻想则成为了宣扬民粹主义的一个空壳。普罗大众心中的任何事物都可以成为艺术的这种平等诉求直接导致了本杰明·布歇罗(Benjamin H。 D。 Buchloh)口中的“价值与差异评判标准的丧失”[6]。矛盾的是,在艺术生产场域之内平等审美的逻辑始终是一个乌托邦理想,当然,毫无条件的追求民主向来也都是一种无知的表现,毕竟由精英主义者提倡的民主在遭遇民粹主义之后所引发的挫败难道我们看得还不够真切?可问题在于,在艺术生产场域之内的我们何时受惠于这种平权?面对愈演愈烈的审美同化,艺术的独立性何在?又有谁能维护我们作为创作者的权利?可以预见的是,我们面对的文化同化并非仅限于审美标准,创作主题单一化、形式单一化、媒介单一化都将是我们面临的问题。而这种单一在摄影领域可谓是发挥到了极致,看看那些针对青年艺术家推出的比赛和展览吧,入选作品都好似出自同一个人的手笔。与其花费时间去阅读冗长的作品陈述,不如让我们先尽情享受这种审美愉悦?与其浪费精力去扶持冷门的作品主题,不如让我们跟上潮流的末班车将现有的热门话题推到极致?毕竟没有什么比一个有身份危机的非白种人同性恋艺术家用大画幅拍摄的静物和肖像更让人着迷。

纽约现代艺术博物馆设计商店SOHO分店,图片来源:1100 Architect

纽约现代艺术博物馆设计商店SOHO分店,图片来源:1100 Architect

纽约现代艺术博物馆在馆长格伦·洛里的带领下将该博物馆礼品店重新打造且迅速扩张,除了博物馆内的商店之外,又在近几年新增了设计商店、纽约SOHO分店、日本及韩国分店。该礼品店种类丰富,品质精良且价格昂贵。但因其独特的设计感及“高阶”审美而颇受中产阶级消费者欢迎。

如今,私人美术馆的兴起同超级美术馆的扩张严重加剧了集体景观化(collective spectacularization)、文化物化(cultural reification)以及对艺术生产的经济管辖,这种现象同时也巩固了资产阶级文化特权。现在各大艺术机构所推崇的民粹主义政策在展览及其空间安排上做出的变化值得我们仔细推敲,要知道美术馆扩张绝不仅仅是为了容纳更多的游客来满足民众需求那么单纯。毕竟从毕尔巴鄂效应(Bilbao Effect)[7]以及格伦·洛里(Glenn Lowry)大张旗鼓的扩建改革纽约现代艺术博物馆(MOMA)的商业告捷[8]中我们看到了艺术机构是如何将自己的身份从教育及批判性权威机构成功转化为商业性机构的。

在艺术家安德里亚·弗雷泽的行为艺术作品——《博物馆要点:一段画廊演讲1989》(“Museum Highlights: A Gallery Talk 1989”)之中,弗雷泽扮演为一个名为简·卡尔斯顿(Jane Castleton)的费城艺术博物馆讲解员,在讲解过程中,弗雷泽以一种极为夸张且满怀激情的演说方式对博物馆内的公共设施进行不切实际的艺术分析解说。通过对于博物馆讲解员寻常解说内容的戏仿,弗雷泽以巧妙且幽默的方式在审美标准、机构权威姿态、价值判断体系等问题上作出陈述。? Andrea Fraser; courtesy Galerie Nagel Draxler, Berlin

当然,推翻体制从来都是一种不切实际的空想,因为我们每一个人都参与构建了现有体制的格局,“我们即是体制本身”[20]。但这并不代表我们无法去质询和改变它,因此,有关体制批判的论述需要不断传播并重申。如弗雷泽所言:“真正的问题在于我们是什么样的体制?我们在将什么样的价值体制化,我们奖励什么样的实践行为,以及什么样的奖励制度才是我们所追求的。[21]”现在,艺术生产的模式应当被重新整合,艺术实践对于社会现实的批判性反思功能必须要重振旗鼓。要知道,艺术的职责绝不仅仅是反应社会现状,更重要的则是进行直接干预。面对这个极度封闭而又限制创作空间的艺术场域,艺术实践之中的政治性诉求往往不是受到忽视便是遭遇抹杀,可这依然不能作为我们回避政治性主题的藉词。因为“艺术从未置身于政治之外,而政治则存在于艺术的生产、分部以及接纳之中”[22],对于政治的回避事实上等同于放弃了艺术的自由,而这种自由则恰恰是作为激发我们“批判性自我反思的能力、自主性以及去标新立异”[23]的权利。当然,面对艺术界这种让人极为不适的矛盾现状,我们很难去用一己之力去解决这样庞大而繁复的问题。弗雷泽曾提及,作为艺术家,我们身上强烈的个人主义特质使我们难以被组织,却极易被利用[24]。而我们需要的则正是一种协同合作,毕竟没有一个艺术家在体制中是一座孤岛。如果我们不再以一种事不关己、明哲保身的态度去面对体制,反之,以一种带有批判性的解放性思维模式去拥抱政治性话题,打破经济、体制同审美的桎梏,创造新的差异去从内部审视自我,或许,我们能超越此刻的边界,与自由相拥。

注释:

1。 本段译自书籍“Andrea Fraser”中“An Artist’s Statement”一文, 2015 by Museum der Moderne Salzburg, P45。

2。 作者于 2016年5月与官方工作人员邮件交涉中得此数据。

3。 译自SR Howrth, “A New Trend: Business Schools & Corporate Art Collections (from The Partnership Movement)”。

4。 Arthur Danto, “The Artworld”, The Journal of Philosophy, Volume 61, Issue 19, 1964。

5。 参考Brian O’Doherty, “Inside the White Cube:The Ideology of the Gallery Space”, 2000 by University of California Press。

6。 Benjamin H。 D。 Buchloh, “Farewell to an Identity”, Artforum, 2012。

7。 毕尔巴鄂效应(Bilbao Effect): 由弗兰克·盖里(Frank Owen Gehry)设计的毕尔巴鄂古根海姆博物馆(Guggenheim Museum Bilbao)1997年开幕之后迅速成为欧洲着名建筑圣地和现代艺术殿堂,成为西班牙毕尔巴鄂的象征,同时也是“以文化带动城市经济”设想的成功典范。

8。 纽约现代艺术博物馆(MOMA)馆长格伦·洛里(Glenn Lowry)上任后在巩固当代艺术展品的同时将一批毫无艺术背景的商业总监纳入董事会和顾问团,并于2004年筹集4.5亿美金用于博物馆整建及扩张,与此同时将大面积空间用于游客餐饮及购物。而纽约现代博物馆的商业化经营模式所获得的巨大成功则为后来的机构树立了一个博物馆公司化的标杆。

9。 香肠盛宴(Sausage fest)指以男性为主的聚会。

10。 在费舍夫妇同旧金山现代美术馆的协议中表明:美术馆可将费舍夫妇的藏品同其他美术馆永久藏品混合展览,但作为对其收藏生涯的赞颂,美术馆必需每十年为其举办一次大型专题展。参考文章 Ben Davis, “The Puzzle at the Heart of the Stunning New SFMOMA”, Artnet, April 29, 2016。

11。 Daniel Buren,“Function of the Museum”,in Theories of Contemporary Art (Prentice Hall, Inc: 1985), 189-190。

12。 根据2013年数据显示,纽约现代艺术博物馆馆长格伦·洛里年总收入高达210万美金(其中包括基本薪资,奖金和福利),而直到2015年,该馆员工平均薪资为4万9千美金,最低薪资仅为2万9千美金。参考Hannah Ghorashi,“MOMA Employees Hand-Deliver Letter of Protest to Glenn Lowry’s Office Days Before Union Negotiation Deadline”,ARTNEWS, June, 2015。

13。 史德耶尔在“艺术的政治:当代艺术与后民主转向”一文中提及有关“突击工作”的概念,她将当下的艺术生产描述为“后福特主义中过劳传送带上产生的一种景观。”她同时提及作为艺术从业者的“突击工作者”在文化工业之中“以疯狂的速度饱含情感的进行工作,他们满腔热血、极度活跃、逆来顺受。” Hito Steyerl,“Politics of Art: Contemporary Art and the Transition to Post-Democracy”, e-flux, Journal #21 - December 2010。

14。 库伯联盟学院自1859年建校以来因秉持“全员免费”的理念而享有盛名。直到2014年秋季该校因财政危机(该校于2006年开始将其持有的大量捐款投入对冲基金,损失惨痛。而2009年贷款1.75亿美金建成的新教学楼无疑是雪上加霜。)而宣布结束长达半个世纪的完全免费政策,此举引起学生及校友的强烈不满。2013年5月8日,众多学生在试图与校长詹姆希德·巴鲁查(Jamshed Bharucha)交涉无果的情况下联合占领校长办公室,以此抗议校方举措,此次抗议活动长达两个月之久。注:有关美国学生贷款问题及库伯联盟学院事件详情推荐观看Andrew Rossi导演纪录片《象牙塔》(Ivory Tower)。

15。 2015年5月,南加州大学罗斯基艺术与设计学院(Roski School of Art and Design)2016级七名学生联名上书宣布退学,以此抗议该院管理层打破承诺削减奖学金补助以及在研究生课程和教师结构上作出的巨大变动。2016年6月,该级唯一的研究生也宣布退学。详情可见Matt Stromberg,“Entire First-Year MFA Class Drops Out in Protest at the University of Southern California”,Hyperallergic,May 15, 2015;Brian Boucher,“Sole Student in USC Roski School’s Struggling MFA Program Drops Out”,Artnet,June 21, 2016。

16。 Andrea Fraser,“From the Critique of Institutions to anInstitution of Critique”,Artforum,Vol。 44,September 2005。

17。 Paul Gladston,“The Double Way: Contemporary Chinese Art and the Waning of Criticality”,Randian,2010,参考徐苏静译版。

18。 Herbert Marcuse,“One-Dimensional Man, Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society”,Beacon Press; Later Printing edition (1968)。

19。 参考Benjamin H。 D。 Buchloh, “The Museum and the Monument: Daniel Buren‘s Les Couleurs/Les Formes”,“Neo-Avantgarde and Culture Industry”,The MIT Press; Reprint edition (February 28, 2003)。

20。 Andrea Fraser,“From the Critique of Institutions to anInstitution of Critique”,Artforum,Vol。 44,September 2005。

21。 Ibid。

22。 Hito Steyerl,“Politics of Art: Contemporary Art and the Transition to Post-Democracy”, e-flux, Journal #21 - December 2010。

23。 Benjamin H。 D。 Buchloh, “The Museum and the Monument: Daniel Buren‘s Les Couleurs/Les Formes”,“Neo-Avantgarde and Culture Industry”,The MIT Press; Reprint edition (February 28, 2003)。

24。 Andrea Fraser,“A museum is not a business。 It is run in a businesslike fashion。” ,P94,“Art and Its Institutions —Current conflicts, critique and collaborations。”, Edited by Nina Montmann,Black Dog Publishing,June 1, 2006。

Bernd & Hilla Becher, Installation view, 作者摄于SFMOMA

Bernd & Hilla Becher, Installation view, 作者摄于SFMOMA

现下各大艺术机构如同攀比般的扩张竞争已走上了一个极端, 任何以民众利益和艺术本身作为借口而扩张的行为都是在装腔作势。其中不可不提的便是于去年五月开幕耗资3亿美金修建的旧金山现代艺术博物馆(SFMOMA)新馆,该机构完美地为我们演绎了一场非盈利组织是如何逐渐被金融寡头私有化的年度大戏。在Gap品牌创始人多丽丝与唐纳德·费舍(Doris and Donald Fisher)夫妇千金一掷将自己收藏的1100件巨作协议捐赠给旧金山现代艺术博物馆之后,整座美术馆便成为了该夫妇品味同意志的代言人。的确,我们很难不被如此庞大数量的巨幅名作所震惊,(根据唐纳德·费舍之子所言,唐纳德钟爱 “大而有力的艺术品”),但更令人震惊的恐怕是其藏品在作者身份上的指向单一性——清一色的白人男性艺术家。该馆就这样轰轰烈烈的为费舍举办了一场隆重的香肠盛宴(Sausage fest)[9]。试想我们至少需要在未来一百年之内每十年像这样回顾一番费舍夫妇的慷慨馈赠[10],这种歌功颂德般的致敬对很多人来讲恐怕都是晴天霹雳。资本主义商品拜物教对于艺术界垄断般的介入和干预直接打击了该领域多元文化的形成与发展。当然,旧金山现代艺术博物馆遭遇的寡头操控只是目前艺术界所面临的众多问题的冰山一角,在资本家从艺术身上看到了资本扩张的无限可能性之后,对于公立美术馆的赞助自然已无法满足其需求,现如今鱼贯而出的私人美术馆已是遍布全球。而当下对于美术馆成功与否的定义已转化为对其经济实力和游客数目的评判,因而,像洛杉矶布罗德博物馆(The Broad Museum)这样的私人美术馆不惜耗资1.4亿美金修建如此恢宏的建筑去展示一些异常华丽浮夸的大型艺术品去吸引较为年轻的观众。

图为洛杉矶布罗德博物馆,图片来源:LANDLOPERS

图为洛杉矶布罗德博物馆,图片来源:LANDLOPERS

不过从某种程度上来讲,参观游客数目如此庞大的现代艺术展览事实上削弱了丹尼尔·布伦(Daniel Buren)笔下的博物馆所具有的神秘性及其维护艺术品并使之不朽的功能[11]。诸如布罗德博物馆所举办的这种如同马戏团表演一般的现代艺术展览其实很难使观众同艺术品产生除了合影之外的任何交流。(当然我们不排除对于很多观众来讲合影也许是他们所需要的全部交流。)传统美术馆所塑造的白立方空间而赋予艺术品的“神性”在这里可以说是不成立的,因为无论是机构对作品庇护而产生的文化升华亦或是艺术家对其作品的精神承载,最终都将在杰夫·昆斯 (Jeff Koons)、草间弥生、村上隆等人虚浮华靡、五光十色的玩意儿的衬托下成为一种娱乐大众的工具。另外,游客的大幅增长阻碍了美术馆在维护展品上的能力,巨大的人流则增加了博物馆工作人员的安保难度。(我曾在布罗德博物馆亲眼目睹几个青少年在打闹中按压了查克·克洛斯(Chuck Close)的巨幅自画像之后若无其事的走开。)但是,这种无形中产生的看似偶像破坏主义(iconoclasm)一般的转变并未使美术馆失去其作为特权场所在专业上的公信力,糟糕的是,为了扩大观众而博人眼球并刺激消费的文化渗入将集体景观化推向了一个高潮,艺术品自身所承载的意义在美术馆的捆绑销售和商业宣传中逐渐消解。当艺术家被资产阶级意识形态塑造成一个与商品文化不可分割的整体的时候,其作品背后所附着的任何隐喻和抱负也就荡然无存了。

图为2016年5月“海湾劳工艺术家联合会”附属团体“全球超奢派”(G.U.L.F。)于纽约古根海姆博物馆外投射的“超奢艺术,超低薪资”标语,以此谴责古根海姆高层终止对于建设古根海姆阿布扎比分馆的劳工权益谈判的举措。Courtesy of Global Ultra Luxury Faction。

图为2016年5月“海湾劳工艺术家联合会”附属团体“全球超奢派”(G.U.L.F。)于纽约古根海姆博物馆外投射的“超奢艺术,超低薪资”标语,以此谴责古根海姆高层终止对于建设古根海姆阿布扎比分馆的劳工权益谈判的举措。Courtesy of Global Ultra Luxury Faction。

随着豪贵对艺术市场的持续干涉操控,艺术界内部的贫富差距逐渐增大。而运行机制的畸形发展使新兴艺术家、艺术相关部门工作者以及非盈利艺术机构员工处于贫困边缘。在当今社会之中,对于新兴艺术工作者劳动力的践踏和剥削已经成为了体制内部共谋而产生的一个默许的维护机构“正常”发展运作的方式。大型非盈利机构可以堂而皇之的以缺乏资金作为借口不断压制员工对于提升最低薪资标准的诉求,却不惜花费数亿美金进行收购和扩张。在诸如纽约现代艺术博物馆这样的机构之中,高层管理人员同普通员工年收入差最高可达200万美金有余[12]。众多中小型艺术机构意图通过无薪志愿者来维系其底层运作,却寡廉鲜耻地以扶持新兴艺术家的名义用招募作品的形式收取申请费大肆圈钱。我们目睹着诸如达米恩·赫斯特(Damien Hirst)、杰夫·昆斯、理查德·普林斯(Richard Prince)等深受寡头喜爱的投机者在新自由主义市场经济的助推下成功跻身于0.1%的富豪行列;同时,我们也见证着更多的黑特·史德耶尔(Hito Steyerl)笔下的“突击工作者”(strike workers)[13]在艺术界的幻象中苦中作乐,甘之若饴。在这样的情况下,艺术界内部产生了一种潜在的的逻辑——如果你不能成为艺术领域之中的“佼佼者”,你就连基本薪资都不配享有。没有任何一个行业的从业者会像艺术从业者一般面对这样的压力,但这种诡谲的逻辑却让很多人深信不疑。当然,以艺术本身的名义并不足以让其从业者就这样心甘情愿地付出免费劳力,但煞有介事为其绘制一个美好广阔的未来却听起来大有可为。这些冠冕堂皇的说辞不外乎是以艺术的名义、以实践同学习的名义、以增加曝光率的名义、以有利于我们未来事业发展的名义让我们做出妥协。而这种自上而下的剥削模式为艺术从业者设立了一种典范,一些稍有成就的艺术家和机构在历经多年上层箝制之后就如同媳妇熬成婆一般开始对下级工作者行使新的压制权,如此反复,最终成为了一种恶性循环。固然,没有人会心甘情愿的去接受压迫,但妥协同时也是对该势力的维护和巩固,我们在啧有烦言之后往往是唾面自干。除此之外,我们还面临着更为严峻的现实——高等院校作为教育机构的身份不断遭到质疑。艺术院校现如今扮演的角色让人感到十分沮丧,众所周知,艺术类院校的收费要远超其他院校,而在美国学生贷款总额已超过1.2万亿的条件下,学费依旧是逐年上涨。通货膨胀、政府补助削减、校园设施竞争、行政管理层人员扩张都是学费上涨不可或缺的因素。在这种情况之下,多数新兴艺术家往往在告别学生身份之前就已负债累累,因为资金不足而辍学的事例在美国也是屡见不鲜。2013年库伯联盟学院(Cooper Union)学生占领校长办公室事件[14]以及南加州大学(University of Southern California)艺术与设计学院2016级研究生全员退学[15]的事例事实上是如今美国艺术教育问题的一个缩影。现下,教育机构已将自己像商业机构的运营模式靠拢,教育引导学生及培养社会人才也不再是其唯一职能。而不少高校在课程安排上也做出了巨大的转变,对于学生艺术职业实践能力的培养成为了一个新的侧重点,如何增加人脉、建立关系网、作品定价、搜索展览资源等等都是成为一个职业艺术家必不可少的知识储备。诚然,我们不能否定这些技能在当今社会之中的必要性,但值得注意的是:在成为一个职业艺术家之前,首先应该了解的应当是艺术界的运行机制。而多数教育机构对于体制批判相关理论的普及程度可以说是微不足道,学生的批判性思维能力也在逐渐减弱。我猜测,若是论及有利于事业发展的举措,比起阅读和创作,绝大多数青年艺术家更愿意花费三个小时在画廊开幕活动上与人闲扯。

艺术从业者现在处于一个非常矛盾的社会场域之中,我们对艺术体制的研究愈是深入,则愈是深陷其中被其所困。这正如安德里亚·弗雷泽(Andrea Fraser)所陈述的:“艺术体制不存在于任何艺术品之外,它是艺术作为艺术本身而存在的无法消释的条件。[16]”如今,多数被放上台面的有关体制批判的作品往往是被机构策展人和管理层所滥用,进而达到维护机构利益的目的。在这种情况下,原本质疑体制的作品也在机构的维护下显得格外讽刺,这些作品实际上也进一步修饰并巩固了体制本身,而上述艺术家对于体制的批判则转化为不断确证现有体制之后作出的一种无力的陈述和呼吁。不过,相较于机构收编艺术家的这种情况,更令人感到忧虑的应该是当下艺术实践之中社会再现和意识主张逐渐弱化的处境。而今,比起探索政治批判性话题,更多艺术家倾向于“那种隐晦的/诗意般的审美表现形式,以及/或者对局部性的环境、经验和身份认定狭隘地作出集中的表现。[17]”这些人往往以追求“高级审美”和(或)专业技术为主,将有限的个人经验和认知强行扩充到所谓的社会层面或集体经验,再将一知半解的社会学/哲学概念和词汇肆意拼凑组成一篇“颇有深意”的个人陈述。在最差的情况下,那些着力于探索自我、个人记忆以及生活中被忽视的无聊事物等等纯粹私人化语境的艺术家也能通过一些稀松平常或是匪夷所思的手段在这个时代中得到认可。而新媒体艺术的蓬勃发展也给一大批投机取巧者指出了一条“概念不足,形式来补”的艺术道路,对于科学技术的依赖则直接印证了赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse)所提及的:科技作为一种单维度统治人类的意识形态而存在所具有的工具性和奴役性[18]。艺术实践之中批判性的减弱使艺术不再作为社会变革的一种力量,取而代之的则是反应社会现状的一个剪影,艺术对社会现实进行批判性反思功能的丧失则导致其成为了一种“政治现实下的文化装饰”[19]。当越来越多的艺术家将审美和技术作为创作主旨,沉浸在自我景观化的海洋之中无法自拔的时候,我们很难去期待未来的艺术界会有什么让人耳目一新的变革。而这种情况无疑是一种文化倒退。

![清乾隆 蓝料与粉红料长颈瓶鉴赏[图文] 清乾隆 蓝料与粉红料长颈瓶鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/umrexzipup2.webp)

![阚玉敏玉米画:艺术品家族再添一丁[图文] 阚玉敏玉米画:艺术品家族再添一丁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q341xqwfdfe.webp)

![刘玉来:国画的欣赏与创作[图文] 刘玉来:国画的欣赏与创作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wetrnvnsrc0.webp)

![一代大家洪世清[图文] 一代大家洪世清[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m1vzyi0ni1k.webp)

![硬笔书法的魅力今何在[图文] 硬笔书法的魅力今何在[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hn3cuarljz5.webp)

![好的人物画必有技术难度[图文] 好的人物画必有技术难度[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jomtcb4cs3h.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家沈志昂书法鉴赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家沈志昂书法鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/crtbxfca20q.webp)

![喜迎国庆 贺中秋——著名画家金征东[图文] 喜迎国庆 贺中秋——著名画家金征东[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sece5septhd.webp)

![浅谈戴玉保平安的说法[图文] 浅谈戴玉保平安的说法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4xmrcucyxu2.webp)

![博物馆“作假”!艺术收藏长点心吧[图文] 博物馆“作假”!艺术收藏长点心吧[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ceyxbffjvpd.webp)

![2018 值得投资的珠宝有哪些?[图文] 2018 值得投资的珠宝有哪些?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hx1reklfyvy.webp)

![【作品赏析】彼得·彼德洛维奇·斯穆克罗维奇作品巡回展[图文] 【作品赏析】彼得·彼德洛维奇·斯穆克罗维奇作品巡回展[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jiep1g53hxp.webp)

![怀袖雅物 寄情咏志[图文] 怀袖雅物 寄情咏志[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zdsgt1o24vs.webp)

![刘懿的绘画世界:随物以宛转 与心而徘徊[图文] 刘懿的绘画世界:随物以宛转 与心而徘徊[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/icnqdvqetiv.webp)

![冯少协:油画写真千年古镇[图文] 冯少协:油画写真千年古镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0i0dftsimsn.webp)

![海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文] 海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kpzow4tmkwk.webp)

![「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文] 「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m0h15gzu2pj.webp)

![2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文] 2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt302hx30s.webp)

![上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文] 上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3g5114x0x5w.webp)

![六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文] 六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwrm55x4hsq.webp)