在早期文明演进中,社会曾盛行多种主流“意象” ——神灵意象、图腾意象、礼乐意象、理道意象等。由于生存环境恶劣,先民不懂自然奥秘,看到雷电交加、山崩水泄等现象,便认为有神灵主宰,于是催生出神灵意象。从盘古初开混沌、女娲创造人类、伏羲感悟八卦到有巢氏架设居所,这些意象皆如夜空璀璨星辰,照亮先民蛮荒的生活。

随着人类征服自然能力提高,特别是自我意识的觉醒,哲学理性思潮兴起,神灵意象开始消解,周代便以“尊礼乐”来取代“尊祠祭” ,重人事而轻鬼神, 《礼记》说:“周人尊礼尚施,事鬼敬神而远之,近人而忠焉。 ”此时文化权威已从巫术之徒转到史官之手,尊崇礼乐意象成为人们强化政治、讲究伦理的重要内容。但在后期历史延续中,礼乐意象也如神灵意象一样,日渐式微最终弦歌不续而被书法意象所取代。正如现代美学家宗白华在《论中西画法的渊源与基础》中说:“中国乐教失传,诗人不能弦歌,乃将心灵的情韵表现于书法、画法。书法尤为代替音乐的抽象艺术。 ”

距离之美感让书法得以长久

与文学、绘画等比较起来,礼乐更能够表达人们无尽情思,承载人们更多遐想。但礼乐诞生与书法有着较大差异,礼乐出现仅是作为祭祀时一种辅助氛围效果, 《周易》中说:“雷出地奋,豫。先王以作乐崇德,殷荐之上帝,以配祖考。 ”指出礼乐价值在于颂神娱祖,为祭祀而设。这种意象因附属于祭祀依托于场所出现,但也因此而阻滞消亡——秦朝之焚书坑儒,给礼乐以致命一击,有关礼乐文献几近损失殆尽,诸多乐器化为一片灰烬。至此,乐官只能草率演奏而不能道出理论依归,礼乐意象也只能良莠相杂不堪纯正。 《汉书》不无可惜记载:“汉兴,制氏以雅乐声律,世在乐官,颇能纪其铿锵鼓舞,而不能言其义” ,礼乐已完全失去传承基础。

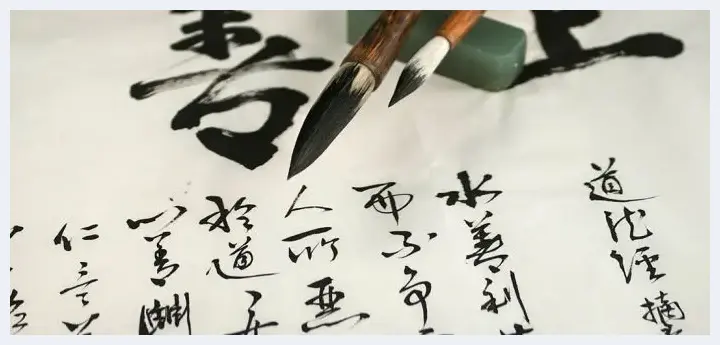

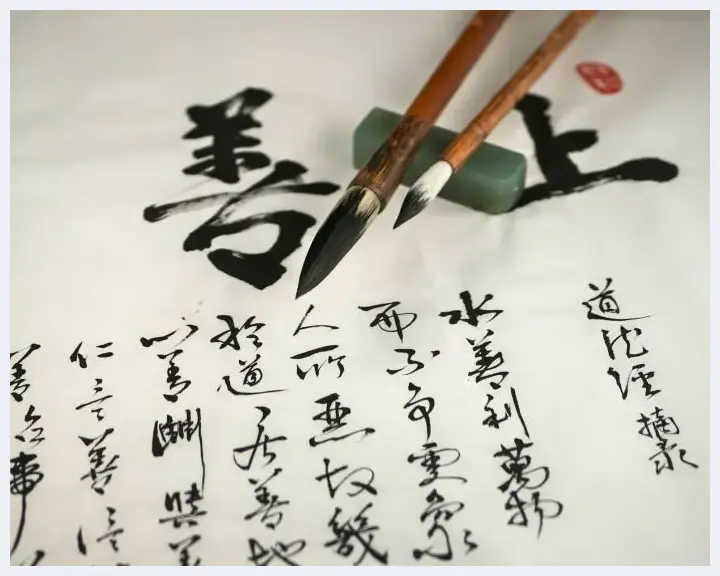

幸运的是,书法因实用性极强,其诞生与发展仅是人们为日常记事与交往,这就决定书法在早期阶段,与特定事件特定人群特定时期保持着一种距离,自足、自信、自尊地生存、演进着。东汉许慎《说文解字》对此作解释:“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契,百工以乂,万品以察。 ”说明文字的功用是百工记载世事。文字虽也因人而创设,但并不受制于特定场所,虽也经历秦焚书坑儒,但焚书烧掉的是书籍而非文字,烧掉的是思想而非书法。而且,因礼乐的消亡,文士便将所看重的礼乐节奏美感等因素更集中表现于书法之中,为书法意象之唤出奠定了情感基础。书法家挽衣醮墨,纵情通过笔墨浓淡、点线交错、疾涩虚实、形体气势,实现着礼乐一般飞动摇曳、似真如幻之弦响,书法家情思波澜变化、仪态万千,与书法神姿仙态、云烟明晦悠然相会,俱成天趣。

书法何以有序发展

本来,礼乐能够体悟天道,可以修身养性,致人谦和有礼、威仪有序,与儒家思想一脉相通。但随着儒家意识形态深化,礼乐功能被无限拔高以致畸形扩张,被抬举得玄深莫测、神乎其神,产生诸如“埋管飞灰以候气”“弄玉吹箫引凤来”“京房吹律自定姓”之类神话,使礼乐蜕变成关系国家兴亡超自然之神秘力量。原为取代神灵意象的礼乐意象,反又成为新的“神灵意象”被顶礼膜拜,对于这种现象, 《汉书·礼乐志》中引刘向之语说:“至于礼乐,则曰不敢,是敢于杀人不敢于养人也。为其俎豆管弦之间小不备,因是绝而不为,是去小不备而就大不备,或莫甚焉。 ”如此,礼乐一方面远离民间而成为堂庙专有,不断炫耀于宫阙彰显于高胄,民间不敢轻易演奏触碰;另一方面,礼乐意象逐步僵化,无人问其校改,拒绝吸纳新鲜营养,以至意象日趋单调。再一方面,由于礼乐被赋予超出音乐之外的意义与价值,也赋予礼乐若干严格之教条与禁忌,徒增社会推广、传播难度。正因礼乐被神圣、尊重与推崇,披着神秘外衣豢养在深宫之中,反而失去栉风沐雨、强筋活骨之生存活力,失去原本闪烁人性的耀眼光环。

相比而言,书法意象虽也走进堂庙,但一直有着深厚的民间基础,并未被神秘化、玄虚化,具有在民间和堂庙的双重发展空间。书法起源民间——最初文字、书法之滥觞,施斧凿痕、铸鼎成铭,堂庙之手不屑此类苦活繁作。因为起源于民间,所以早期文字甲骨文笔画极富变化,每笔画长、短、大、小都没有一定书写格式,任意发挥随手而成。殷周时期翻铸在乐器钟和礼器鼎上之钟鼎文,为奴隶铸工们设想创造,凝聚大量民间智慧,自然拥有古朴、繁茂的基因,那种飞逸流动、浑然天成、清新爽健的意象不刻意求之而迎面扑来,与礼乐意象构成极大的反差。

视觉意象使书法更具深邃内涵

儒家有雕虫小技之说, 《论语》中说: “志于道,据于德,依于仁,游于艺。 ”将艺术作为游戏排在入世立身修养最后面,被认为浅显鄙俗价值有限而不足挂齿。礼乐、书法以及其他技艺都受此束缚而压抑着前行。 《乐记》中甚或提出“乐者,非谓黄钟大吕弦歌干扬也,乐之末也” 。更何况,古时礼乐借助于听觉技艺,器动而音出,弦止则声灭,同一曲目不可反复赏析,既不可复制也不可永续,非有天赋与功夫卓异者不能述其道,这在传承及理论阐述上带来极限般挑战。但与礼乐不同的是,书法在“技”方面虽也有责难之音,但因其借助于视觉,既可视历史演进之前生今世,又可触类旁通于八荒六合之外,既有造型艺术空间性,也具备艺术创作时间性,避免了随时间消逝的审美痛苦。这为书法意象之诞生既扫清迷障也铺设了轨道。

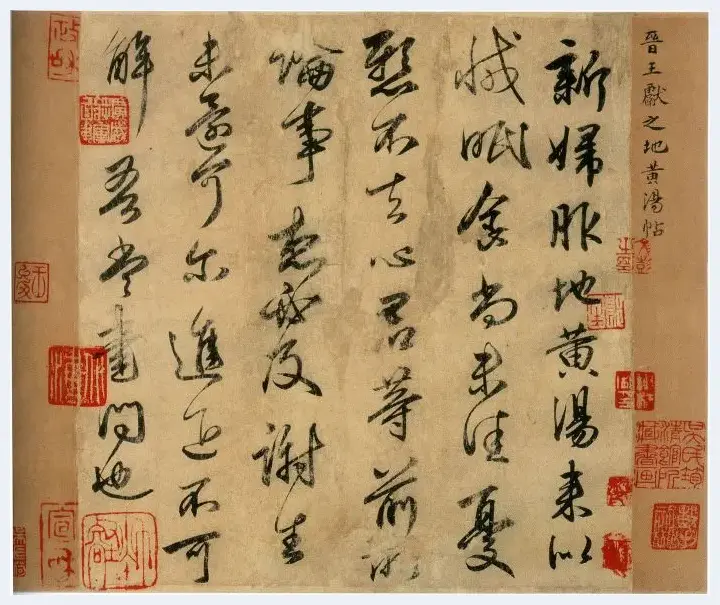

但书法意象是如何形成的?首先即是吻合了百家哲学理想。书法之所以能产生意象,是因为通过点画线组合映射出鸿蒙之哲理。书法之脚踏上儒家“中庸”便捷之船,创造生发出“中和”之理想。因书法不赞成花里胡哨、荒诞不经,不喜欢散、乱、怪,讲究温柔敦厚,讲究醇厚蕴藉,讲究不温不火,所以意象上便与儒家“中庸”思想“秋波暗送” 。如唐孙过庭《书谱》中说“违而不犯,和而不同” ,是书法“中和”意象的具体反映。同时书法意象又与道家芝兰一契同秀芬芳,道家从自然之道出发,主张人性自然、人身自由和心灵纯真,特别强调“守真”即自身修养,以抵制外来世俗压力,企望超脱于社会之上,获得“至美至乐” ,如《老子》所说“致虚极守静笃” 。而书法家只有摆脱功名干扰,骚动心绪才能复归到创作本身,面对自然与生活心中充满一种审美愉悦,才能进入物我无间至臻境界。如晋王羲之《启心章》中说:“夫欲学书之法,先乾研墨,凝神静虑,预想字形大小、偃仰、平直、振动,则筋脉相连,意在笔前,然后作字。 ”

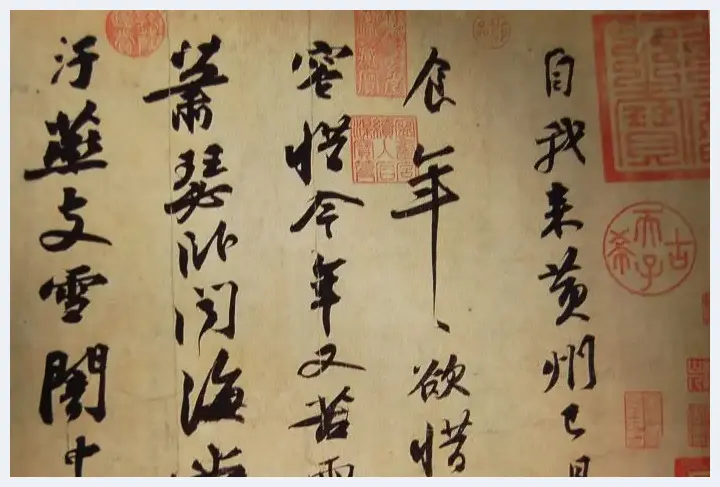

其二,是由于书法能体现艺术大美境界。书法产生意象是因为书法作品内含自然造化之妙,与书法家之情、象外之景能够水乳交融,让人们产生心灵震动与领悟。洽情融景是早期艺术理论中重要的审美范畴,它指作品抒写、周边景致、环境氛围跟人物思想感情巧妙结合进入的一种审美观照。而书法最易将情与景掺和,有情有景,书法形外之象便在不经意间不期然而遇。王羲之《兰亭集序》 “天质自然,丰神踔厉” ,殊不知东晋时代之境遇就是如此。魏晋南北朝社会动乱,政权更迭频仍,帝国统治松弛,社会有识之士崇尚自然、自我尊崇,游逐竹林,神韵卓荦。而此地之景,山秀林茂,江清水碧,孕育出独特的平和含蓄、刚柔相济的吴文化风貌,在“相看两不厌”中,书法家与自然深度交融,才使《兰亭集序》尽得其妙,使作品超越有限的形质,上升到一种无限圣洁的境界之中。

表达生机生命特征是又一重要原因。书法形体之肥瘦、疏密和奇正,在极富艺术敏感士人看来,极具人生之特点,故将人物品鉴等术语移入到书法中来,赋予书法如生命一般生生不息、孜孜奋发之品格,这就形成书法中的生机、活力与生命意象。 《书谱》中说:“假令众妙攸归,务存骨气;骨既存矣,而遒润加之。亦犹枝干扶疏,凌霜雪而弥劲;花叶鲜茂,与云日而相晖。 ”在孙过庭看来,书法是树木凌霜、鲜艳映日,与云日生辉,这种意象骨气凛然,圆润有之。

当然,书法具有一派生命意象,需要书法家经年积月、披肝沥胆般求索和“探赜索隐,钩深致远”般叩寻,唯此,书法生命意象才不事铅华而奇丽无媲矣。

![九亿“十二条屏”的齐白石激动了谁[图文] 九亿“十二条屏”的齐白石激动了谁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jtvlxgbqrkl.webp)

![养吾心花——当代著名画家王冷石作品欣赏[图文] 养吾心花——当代著名画家王冷石作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s5ahlkx2jqb.webp)

![来看文徵明与王宠的“高考”履历[图文] 来看文徵明与王宠的“高考”履历[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l0ew5vyl4jr.webp)

![浅议一位南宋“遗民”的绘画与个人生活[图文] 浅议一位南宋“遗民”的绘画与个人生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/irifzx4bwvt.webp)

![赤字四千万!纽约大都会该继续扩张还是保守发展?[图文] 赤字四千万!纽约大都会该继续扩张还是保守发展?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/arbk0iggp25.webp)

![如何让文物深入生活 拉近与观众的距离[图文] 如何让文物深入生活 拉近与观众的距离[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/st2p4zrifon.webp)

![对话著名油画家田学森:华山十年,心与华岳皆为师[图文] 对话著名油画家田学森:华山十年,心与华岳皆为师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wa2fv02g5ah.webp)

![书画收藏看穿作伪 走得更远[图文] 书画收藏看穿作伪 走得更远[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4i21l4m43jg.webp)

![互通共鉴:法国珍稀馆藏红楼画探胜[图文] 互通共鉴:法国珍稀馆藏红楼画探胜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/apqun4hncyc.webp)

![中国漆画的“福建现象”[图文] 中国漆画的“福建现象”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qhseqgattcn.webp)

![翰墨丹青——书画博士之郭兴华[图文] 翰墨丹青——书画博士之郭兴华[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0pwtzrao2qi.webp)

![具象油画与中央美院面临的挑战[图文] 具象油画与中央美院面临的挑战[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pwqdgd1sqhh.webp)

![翰墨丹青——书画博士之熊沛军[图文] 翰墨丹青——书画博士之熊沛军[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt2ggxfcpg.webp)

![台湾藏家的宜兴紫砂收藏[图文] 台湾藏家的宜兴紫砂收藏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0tbvvbikrya.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![冯少协:油画写真千年古镇[图文] 冯少协:油画写真千年古镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0i0dftsimsn.webp)

![一个自由艺术家 吉尔格楞[图文] 一个自由艺术家 吉尔格楞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hivr1c0zecb.webp)

![高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文] 高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rpe31i4qaie.webp)

![内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文] 内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bi2tccbse3x.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sr2zvuofasd.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)