边塞,似乎总是“风萧萧兮夜漫漫”之下的凉州,那是冷月初照的边关。而同样是具有鲜明边塞识别度的艺术家王晓银,他的每一幅作品却是一番大疏狂之后的丰壮和散淡。“谁向桑麻杜曲,要短衣匹马,移住南山?”那是阅过人间烟火和薄凉之后,依然风流慷慨的年光。

人们熟悉黄胄的骆驼——乐观、豪迈,充满强烈的生活气息。骆驼的毛色泼墨自如,其势昂扬,在大漠中十分出挑抢眼。然而王晓银五色的骆驼却在一望无际的戈壁中与洪荒融为一体。它们是大漠的精灵,目光和毛色反射着亘古朝阳和夕阳的光茫。原本色调单一的戈壁,却见证、裹挟更沉淀出东西方千余年来最浓郁的色彩。在这古往今来的古道中,文明迁徙来去,络绎如织,而东来西往的印度、波斯、中亚、西域……穿过中土的唐风宋雨、元月明霜,倒映出神秘莫测的海市,把长河落日那虽不明见、而无处不在的性格,挥洒得温润而斑斓。

骆驼的色彩就是大漠的色彩,它是大漠的延伸,与之融为一体,生于斯土,偎于斯怀。王晓银将骆驼绘成五彩正是他深谙了大漠的气质。这方水土养就的艺术家,终于将色彩赋予骆驼——是艺术家、也是这戈壁灵类最自然的选择。

武则天当朝后的“唐三彩”,除了微微泛黄的白色外,还有浅黄、赭黄、浅绿、深绿、蓝色、褐色、翠绿……原色复色、色色兼牵。它们在唐风浓郁的河西走廊之际斑驳淋漓了一千年,直到艺术家或许赫然发现自己早已融合在这一片奔放的表达里了,他将这交相杂错的色彩运用石青、石绿、朱砂、赭石等颜料,上接元人墨花墨禽的传统,在接近小写意的写物象之实中,经由血脉之中始终寻觅的拙气,将笔端落在了骆驼飘逸而风尘仆仆的毛色之间。整个画面因为这色彩而变得松弛美好,阳光普照起来,在喧嚣的人间竟有一阵温暖的静谧,同时也体现了画家对于中华文化的传承和自信。

在传统绘画对色彩的轻视和淡化,几乎使它被归类于西方油画所有,被贬斥于传承之外,这种“重墨轻色”的观念,在技法的伦理上似乎一家独大,这在历史沉积丰厚、生活色彩丰满的今天,难免会使传统水墨在这一“传统”的限定里举步维艰。正像艺术家周大正所说,“中国传统绘画注意重色彩的“形式法则规律”的探索, 西画注重色彩“自然变化规律”,两者各有自己的形式优势,具有同等重要的美学价值。

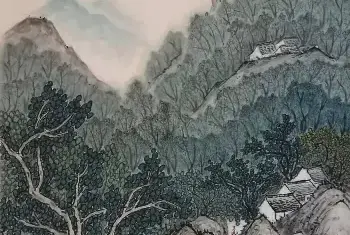

回到艺术家王晓银自小生活的故土,他与敦煌的亲近几乎是一种基因上的必然。由于受到西来的宗教艺术的影响,壁画中的线条和色彩都艳丽饱和,生动欲飞。敦煌壁画在南北朝时期甚至更早,色彩方面就表现得豪放磊落,充满力量,在继承了传统赋色规律的基础上,以色彩灿烂著称于世。敦煌的奇幻山水产生梦境一般的表达,一切宛如仙境。真正的学习是内在和本心的汲取,王晓银的很多作品也如同置身一种被架空了背景的世外。他在创作中也不过分追求人间色彩的真实感,而是在复杂的色彩中进行对比、衬托以及叠晕,使各种色彩在交光互影,碰撞而多赢中,接近了创作者所要表达的精神的本然。

因此,在这个角度上,王晓银将自己融于历史的轨迹、风波和技法之中,他的创新,既是创新,也是回归。

在王晓银的作品中,裕固族人的形象相对于庞大而沧桑的骆驼,显得那么触手可及,他们的衣饰被细腻而周密地表现出来,裙裾的褶皱仿佛是正在述说的东部或者西部的方言。展开一幅幅画卷,裕固族仿佛拥有了一个服装和装饰物的专项博物馆,色彩清亮,藏品繁多。但这还不够,衣饰博物馆大多只有实物,而王晓银则记录了这个只有一万多人口的小民族——它酣畅又敦厚、温情又热烈的精神气质。假如一支画笔可以治史,它无疑是最珍贵而直观的存在。

感谢艺术家,没有将西北大漠中的裕固族儿女,画成长腿欧巴和尖脸儿的美女,他不取悦、不逢迎更为时尚的审美,而是深情地望向这一片土地,在难得的拙气完成对这个民族自然的还原。王晓银忠诚地面对着画纸,也面对了自己,也许已经在这里驻留了一千年吧,有这一千年的月华做底,他画得出最明媚辰光里的今朝。是的,他的画,是一个有根的人的自信。

彩色的骆驼,就如同敦煌的九色之鹿,温厚、优雅犹如浑然一体的本初,裕固族女郎的笃定的笑目,多像是“看山还是山”的第三次禅悟。

长360厘米 宽145厘米

王晓银,中国美术家协会会员,当代著名人物画家;1965年出生于甘肃省山丹县,1982年毕业于山丹中学并考入西北师范大学美术系中国画专业。1986年7月毕业获文学学士学位,现为甘肃省美术家协会副主席,甘肃省中国画艺术委员会副主任,金昌市美术家协会主席,甘肃国画院副院长,中国老子书画院名誉院长。

![现当代艺术市场:以退为守的良性调整[图文] 现当代艺术市场:以退为守的良性调整[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pqikoggsiri.webp)

![2020特别推荐艺术先锋人物:顾曾平[图文] 2020特别推荐艺术先锋人物:顾曾平[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nsyumdvawem.webp)

![《唐人月仪帖》作者历史大猜想[图文] 《唐人月仪帖》作者历史大猜想[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oikizgbyg4k.webp)

![解析战国潜山山字纹铜镜[图文] 解析战国潜山山字纹铜镜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/or0bohrrynq.webp)

![印度:南亚艺术市场的强心剂[图文] 印度:南亚艺术市场的强心剂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3vtz3qvulzw.webp)

![城市山水画开创者杨留义响应生态文明建设新实践[图文] 城市山水画开创者杨留义响应生态文明建设新实践[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tzr0ildm1jm.webp)

![冷月画派的艺术及市场走向:海派无派 冷月有派[图文] 冷月画派的艺术及市场走向:海派无派 冷月有派[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sgloleioyru.webp)

![多情画笔绘家乡 ——对话雄安新区教育工作者、白洋淀画家张浩[图文] 多情画笔绘家乡 ——对话雄安新区教育工作者、白洋淀画家张浩[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d04eodbstdb.webp)

![沉静稳重 效力丹青——谈张洪春山水画的追求[图文] 沉静稳重 效力丹青——谈张洪春山水画的追求[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2kdaqgn1ofk.webp)

![所谓书画中的“双胞胎”[图文] 所谓书画中的“双胞胎”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xivi0xqxrm4.webp)

![气势 节奏与韵味《中国书画百杰作品集·覃炳庚》欣赏[图文] 气势 节奏与韵味《中国书画百杰作品集·覃炳庚》欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cb4sohmwey3.webp)

![刘玉来:谈谈国画点线的齐而不齐,乱而不乱[图文] 刘玉来:谈谈国画点线的齐而不齐,乱而不乱[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ab4kys0umpl.webp)

![浅聊秋拍中的变量[图文] 浅聊秋拍中的变量[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2bhi4x4mihf.webp)

![诗书画印 雅韵清香 ——《品六居集》跋[图文] 诗书画印 雅韵清香 ——《品六居集》跋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5o4v25xmm2p.webp)

![浓淡双钩竹阴阳如人生[图文] 浓淡双钩竹阴阳如人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/14u5kcdquf4.webp)

![女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文] 女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jypjcva5ec0.webp)

![米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文] 米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4lyvmb5xd5o.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:何家英《春梦》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:何家英《春梦》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ycyr3hcx1jx.webp)

![吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文] 吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/godv5xr5jx5.webp)

![陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文] 陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gmnliuebg3w.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文] 2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aexb3rivyzq.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)