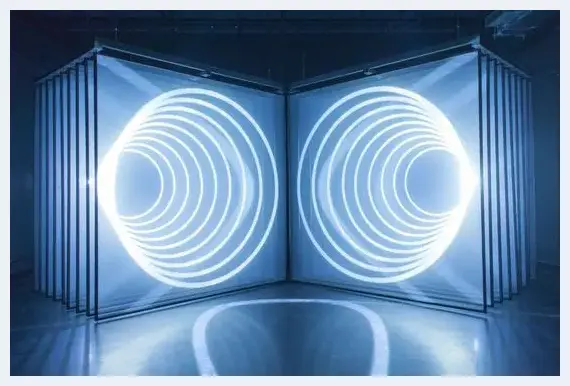

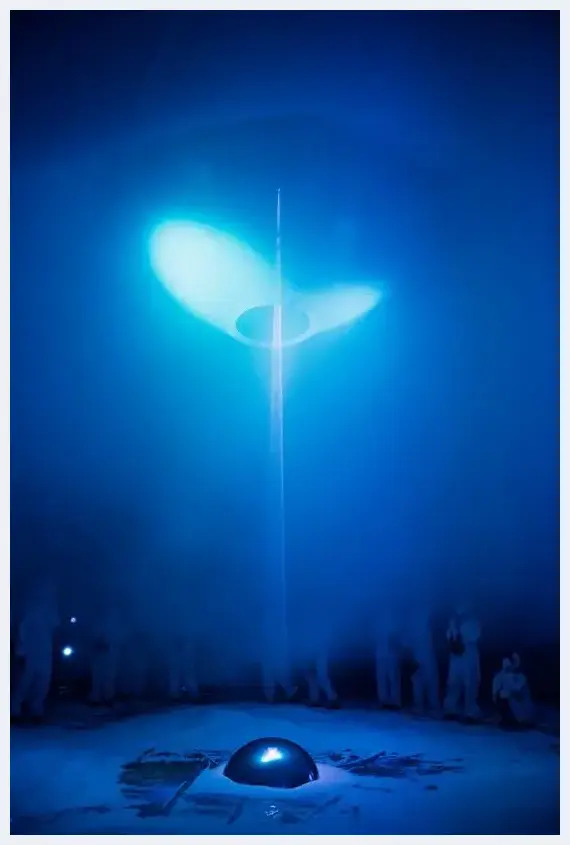

Nonotak│白日梦 台北数位艺术奖提供

Nonotak│白日梦 台北数位艺术奖提供

2009年台湾第一个官方专门以数位艺术为经营重点的机构:台北数位艺术中心(Digital Art Center, Taipei)正式成立,举办过11届台北数位艺术节,然于今年4月‘暂时’吹起熄灯,八年的经营告一段落,这对台湾当前的数位艺术生态发展带来什么的启示?正逢此时,《给下一轮台湾数位艺术的文件:2006-2016》(以下简称《数位艺术文件》)的一书出版,在该书的发表座谈现场上,由台北市立美术馆助理研究员王柏伟主持,前数位艺术中心执行长黄文浩,与‘数位荒原’的创办人郑文琦担任与谈人,抛出了两大议题进行讨论,包含数位状态下的艺术创作是什么?以及我们是否还需要一个专责数位艺术的单位?

《给下一轮台湾数位艺术的文件:2006-2016》。(典藏艺术家庭提供)

《给下一轮台湾数位艺术的文件:2006-2016》。(典藏艺术家庭提供)

类型与语言

在台湾数位文化与科技早已蔚为显学,但数位艺术却仍然不得不权宜地以‘类型’的方式当自身与其他当代艺术领域做出区隔,以便能继续争取资源存活。[1] 郑文琦承接上述,透过语言学进一步思考‘数位艺术’一词,是否为一种类型?例如王柏伟与王圣闳在《数位艺术文件》一书中分别以机械艺术与录像艺术切入数位艺术的讨论,凸显出了用一种类型讨论另一种类型的特殊语境[2] ,数位艺术在此彷佛能被放在不同的类型框架下来讨论,今日所指称的数位艺术到底是什么?藉由陈泓易〈艺术精神性的语言学异化〉一文为灵感来进一步思考,数位艺术其实在类型的讨论上,涉及了语言学异化的问题,我们的问题或许可以改成底下这样:当人们在2000年之前提到‘数位艺术’的时候,这个名词代表的意思是什么?到了20009年说‘数位艺术’的时候,人们对于这个名词的想像,跟以前还是一样吗?现在是2017年,如果查询相关讨论数位艺术或者互动作品的文章,则会发现比2009年以前少非常多。难道说这样数位艺术作品就过气了吗?又或者是因为‘数位艺术’一词已经跟某种根深蒂固的印象连在一起,而不再有刚出现时的‘能动性’?假如我们套用西方艺术发展的案例,便涉及了‘数位艺术’到底需不需要被定义?而被定义的‘数位艺术’,又是什么样的艺术?透过提问的方式,或许能更贴切不同世代对于数位艺术的想法。

台北数位艺术中心。(摄影/林怡秀)

台北数位艺术中心。(摄影/林怡秀)

边界搜寻

黄文浩从亲身经历开始,并自我定位,认为自己是一个过渡性的人物,自2006年筹办第一届数位艺术节开办,直到去年最後一届数位艺术节,生态是直接断裂的,官僚体制思考文化延续性问题的方法才是让人在意的地方,如此就可避免房东赶房客的状况发生。数位艺术的发展明明是存在的且进行中的活动或者运动,但是最後却遭受抹除。当今看似文化知识进步的时期,反而进入了洪荒时期,如何自给自足是经营数位艺术中心时一直思考的问题。然而科技艺术的自给自足在此变得非常吊诡,因为不同背景、身分与角色对于数位艺术的想像都不一样,如营运数位艺术中心的八年期间,一开始是先服务文化局的想像,再来是艺术圈的想像,最後才是自己的想像。如果数位艺术需要走向下一步,就必须先宣称自己是艺术,如果科技是当代最重要的文化因素,为什么当代艺术要抗拒科技?多数人对于数位艺术仍抱有成见的时候,1990年代对于数位艺术仍旧是在摸索中前进,然而这个摸索却正是数位艺术最大的核心价值。

重探作品与空间

回到作品本身,王柏伟问道,数位艺术在制作端到底是怎么一回事,什么样的状态才能被称作一件‘作品’?如何才是‘共同制作一件作品’?有没有成功或失败的案例。对此,郑文琦与黄文浩都认为,数位艺术与表演艺术的合作,相较起来是密切许多的,黄文浩认为不同的主体对于科技的看法往往有所不同,而表演艺术者对于数位与科技的看法,往往是工具论的居多,较少探讨技术背後代表的时代意涵为何。郑文琦则以收受端的角度,提及台湾数位艺术有几项特徵,包含在地实验在地实验、宏基art future等等,都是由民间单位来推动,而民间单位往往与产业有所关联,所以反过来说,按照生产条件、产业环境来说,数位艺术或是科技艺术其实不是从当代艺术的范畴中被划分过去。

NAXS corp。│Render Ghost 台北数位艺术奖提供

NAXS corp。│Render Ghost 台北数位艺术奖提供

对于一个专责数位艺术单位的需求,答案当然是肯定的,然而面对当前的文化发展,黄文浩认为很难在现阶段的文化管理下,提出具有实验性的创意,艺文机构的减少是全球性的趋势。然而有趣的是,各地许多中小型创客中心陆续成立,拥有一定设备的工作室会聚集同好者与激发不同的想法,这或许是未来新的趋势,台湾的创客中心在艺术性与技术性的追求上,除了在技术跟设备上的平民化与民主化,在思考‘创作’这件事本身的概念,未来也需要更多的对话与交流。

![看透纳奖如何影响欧洲艺术风向[图文] 看透纳奖如何影响欧洲艺术风向[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/geddam3ubsw.webp)

![没有传统滋养 当代艺术永远是个孤儿[图文] 没有传统滋养 当代艺术永远是个孤儿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tx4xp4arcjb.webp)

![流光余影:谈对五位艺术家的作品印象[图文] 流光余影:谈对五位艺术家的作品印象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ep1fmmkpkzs.webp)

![《岁朝图》今昔:画家为何爱此画题[图文] 《岁朝图》今昔:画家为何爱此画题[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pjkevzd4uva.webp)

![杰夫·昆斯:杜尚的继承者?[图文] 杰夫·昆斯:杜尚的继承者?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mcxyluklv2r.webp)

![京师瓷与中国艺术品鉴定之痛[图文] 京师瓷与中国艺术品鉴定之痛[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4qiqi5nrnz4.webp)

![宋瓷其实是世界瓷器第一品牌[图文] 宋瓷其实是世界瓷器第一品牌[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ar3s5u4y2o0.webp)

![浮世绘中看鲁迅先生[图文] 浮世绘中看鲁迅先生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ns3zcnyedrs.webp)

![台湾插画家郑晓嵘:清澈的迷幻异想[图文] 台湾插画家郑晓嵘:清澈的迷幻异想[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2ptlgiun4he.webp)

![静品魏晋时期陶瓷香具中的另类“烟火气”[图文] 静品魏晋时期陶瓷香具中的另类“烟火气”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d0k4lojw41h.webp)

![喜迎国庆 贺中秋——著名画家许敬如作品欣赏[图文] 喜迎国庆 贺中秋——著名画家许敬如作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5nlrrdkr1b2.webp)

![衣带渐宽终不悔——书法家李旭东的书画情缘[图文] 衣带渐宽终不悔——书法家李旭东的书画情缘[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4ybgc3oxvkn.webp)

![艺术品收藏应趋向大众化[图文] 艺术品收藏应趋向大众化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/erelu3foiy4.webp)

![中国农民画的发展脉络[图文] 中国农民画的发展脉络[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uwsaovkapfu.webp)

![赵野对话尚扬:必须画得更大画得更综合[图文] 赵野对话尚扬:必须画得更大画得更综合[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2bd3dpvcfua.webp)

![亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文] 亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/usclrrfxcpd.webp)

![花鸟情淋漓 丹青意天成[图文] 花鸟情淋漓 丹青意天成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wychfvvo4qr.webp)

![冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文] 冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r0snlujumjv.webp)

![米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文] 米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4lyvmb5xd5o.webp)

![率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文] 率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aiyqejlm0ad.webp)

![传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文] 传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/urmpgnrsnvp.webp)