众所周知,近现代以来随着西方文明的扩张,西方现代艺术对东方各国的现代化进程产生了巨大影响。但是也必须看到,这并不是一个单向的作用过程,早在巴洛克时期,中国艺术就已经登陆欧洲,对东方艺术的吸收与借鉴也促成了西方艺术的变化。同时,世界美术史中的一个重要事实是,日本美术曾在19世纪末20世纪初对欧洲美术的现代转型产生了不容忽视的影响。二战之后,随着欧洲学术研究的深入,将日本美术对西方的影响统称为“日本主义”(法语Japonisme)。20世纪90年代以来,消费文化潮流导致具有日本风格的新波普艺术在国际上得以流行。欧洲的评论家又看到了日本式的卡通艺术在商业化的推动下向全世界扩张的势头,并将其称为“新日本主义的冲击”。

席卷欧洲的“日本主义”

1860年至1910年前后大约50年间,以浮世绘为主的日本美术对欧洲艺术产生了巨大影响。此时巴黎正在酝酿现代艺术的变革,艺术的多样性理想开始挑战新古典主义的造型观。1867年出现在巴黎世界博览会上的浮世绘和日本工艺美术品在欧洲大陆掀起了空前的“日本趣味”热潮,这是东方艺术第一次正面与西方艺术相遇并对其现代化进程产生巨大影响。单纯平展的色彩、细腻流畅的线条和自由活跃的构图,与传统的西方美术样式形成了鲜明对照,由此,现代艺术运动从整体上表现出明显的东方印迹。

栋方志功版画

栋方志功版画

“日本趣味”主要指对日本器物的造型、色彩等视觉元素的关注和兴趣;“日本主义”则是透过异国趣味的表面形态,看到新的造型原则和材料技法,及其所蕴涵的独特的美学精神乃至世界观。法国学者吉妮维尔·拉甘布勒夫人通过对日本与西方艺术关系全面、深入的研究,将从“日本趣味”到“日本主义”的发展过程概括为以下四个阶段:(1)在折中主义的知识范畴内导入日本式的主题内容,与其他时代、其他国家的装饰性主题共存;(2)对日本的异国情调中自然主义主题的兴趣与模仿,并很快将自然主义主题消化吸收;(3)对日本美术简洁洗练的技法的模仿;(4)对从日本美术中发现的原理与方法的研究与应用。

相对于西方绘画的“写实性”,日本美术体现出“装饰性”的特征。日本美术具有的华丽色彩、非对称性构图以及样式化、单纯化等特征,无不源自这一“装饰性”特点。法国美术批评家阿德里昂维西当时在《艺术》杂志上撰文感叹:“日本主义!现代的魅惑。全面侵入甚至左右了我们的艺术、样式、趣味乃至理性,全面陷入混乱的无秩序的狂热……”

浮世绘对印象派的重要影响就是一个意味深长的话题,使之在光色处理、视觉建构和审美情趣等方面松动了传承性极强的西方艺术之链,从马奈对平面化的追求中就可以清晰地看到浮世绘的形式语言。莫奈的作品也体现出装饰性趣味的潜移默化,他在1909年曾说:“如果一定要知道我作品后面的源泉的话,作为其中之一,那就是希望能与过去的日本人建立联系。他们罕见的洗练趣味,对我来说有着永远的魅力。以投影表现存在、以部分表现整体的美学观与我的思考是一致的。”此外,德加对主要形体的大胆裁切、劳特累克流利的设计感、梵高强烈而明亮的色彩、高更趋于装饰性的综合主义等,合力引发了欧洲绘画走向20世纪的革命。

日本美术还对“新艺术运动”产生深远影响。1891年,法国评论家罗歇·马克斯指出:“无视这一影响,将无法正确理解近代绘画革命的起源……将无法看清今天样式的本质因素。实际上,这种影响可以与古典艺术之于文艺复兴时代的重要性相提并论。”“新艺术”这一名词正是出自“日本主义”热潮中的主要人物之一、法国工艺品商人萨穆尔·宾,他于1895年将自己经营的“东洋美术品店”改名为“新艺术沙龙”,这是首次提出“新艺术”的概念,并由此成为后来新艺术运动的名称。借助于对自然的关注与研究,欧洲艺术家们认识到,新的艺术样式源于自然主义与抽象化手法的结合,这也是他们从日本美术中得到的感悟。

木村斯光作品

木村斯光作品

尽管日本人的自然观还缺乏形而上的哲学体系归纳,但它以直观形式所展现的对空间的消解和对造型与色彩的平面化处理,正是在视觉上将具体的物质形态抽象化的有效途径。19世纪末热衷于日本美术的纳比派成员莫里斯·德尼给绘画本质下的一个著名定义:“无论是描绘人体还是其他的东西,……任何绘画从根本上来说,都是被按照一定方式组合起来的色彩覆盖的平面。”预示着在主导20世纪现代艺术的美学理想后面,日本美术的造型观是强力的灵感之源。

“具体美术协会”和“物派”

20世纪前期,正当“日本主义”席卷欧洲之际,几乎所有的西方现代艺术流派也在日本同步登场。但从根本上说,虽然日本从19世纪便开始模仿、学习西方美术,但一直表现出某种不适感,“明治以降,传统美术和西欧美术的倾轧和纠葛是日本美术的现实”。尤其是战后以来,日本艺术家从西方现代艺术的脉络中看到了其走向终结的趋势,开始意识到西方美术并非神圣不可颠覆,激荡的社会局势更成为这种反叛情绪的温床。因此,日本艺术家试图否定现代艺术的既有秩序,这种否定的态度是20世纪五六十年代创作行为的原动力。

1954年11月,以吉原治良为组织者和指导者的“具体美术协会”成立,这是日本战后最早的前卫美术团体。吉原治良不认同对西方现代艺术的模仿,主张进行实验性的探索。他集合了一批年轻艺术家,重视在物质和行为中的精神体验,探索具有日本文化特征、反映民族个性的表现形式,对后来的日本现代美术发展产生了深远影响。吉原治良在《具体美术宣言》中写道:“对于具体美术来说,人类精神与自然物质共存于相对的状态之中。物质既不同化于精神,精神也不从属于物质。物质以它自然的状态显露出物质性时,是表现的开始……精神若要达到一个至高的境界,也就是将物质导入高层次的精神的场。”具体美术协会在重视精神与物质的二元性基础上,将强烈的生命感与物质性建立联系,进而探寻身体与物质的关系。由此,具体美术协会在回应西方现代艺术思潮的同时,也以独特的东方智慧激活了欧洲的“激浪派”,例如他们在舞台活动中的偶发艺术因素就影响了后来约翰·凯奇的先锋音乐。“具体美术协会”也成为第一个被写入西方现代艺术史的亚洲艺术运动。

在战后传统美术界的前卫团体中,有影响力的森田子龙、井上有一等人也于1952年组织了“墨人会”。他们打破文字界限,对日本的汉字书法进行了现代演绎,借用抽象表现主义的手法,掀起了一场“前卫书法”运动。不仅是古老的书法艺术如何在现代主义的潮流中获得新的生命,也关乎对西方现代艺术的批判。日本书法虽然源自中国,但被改造为“书道”,和花道、茶道、武士道一样,是精神和品格修炼的仪式,具有形而上的意义。20世纪50年代的前卫书法运动致力于将书法提升到现代美术的抽象造型层次,而作为有着鲜明东方身份的“前卫书法”,禅佛的“空、无”被视为艺术上的最高境界。

20世纪50年代中期至60年代前期,日本还出现了许多前卫美术团体,有代表性的是福冈的“九洲派”和东京的“新达达”,继具体美术协会之后更明确地提出“反体制”和“反艺术”的口号。他们将“行为”放在首位,以“物质”为思考中心,最重视的则是“观念”。作品多为抽象绘画、装置、偶发艺术等趋于偏激的形式,挑战西方近代以来形成的绘画、雕塑概念,试图创立与之相异的“美术”。

在这样的背景下,20世纪60年代末出现“物派”可谓顺理成章。“物派”旨在揭示自然世界“原本状态”的存在方式,引导人们重新认识世界的“真实性”,并注目于物体与物体之间的相互关系,将空间以及由此而产生的“场”的变化作为作品因素之一,以此表现日本式的感知方式和存在论。一个不可忽视的事实是,“物派”艺术家主要是多摩美术大学的学生,而日本抽象艺术的奠基人斋藤义重当时正是多摩美术大学的教授,他的时空观对这批学生产生了重要影响。斋藤义重的作品主要是用涂上黑漆的云杉板互相搭置,在经营点、线、面位置关系时,尤其重视作品结构的开放性,总是在不同的空间环境可以产生新的动态,作品中“空气可以自由地流动”。他将作品定义为“雕塑”而不是“装置”,鲜明体现出日本特有的时空观,因此被称为“时空之木”。

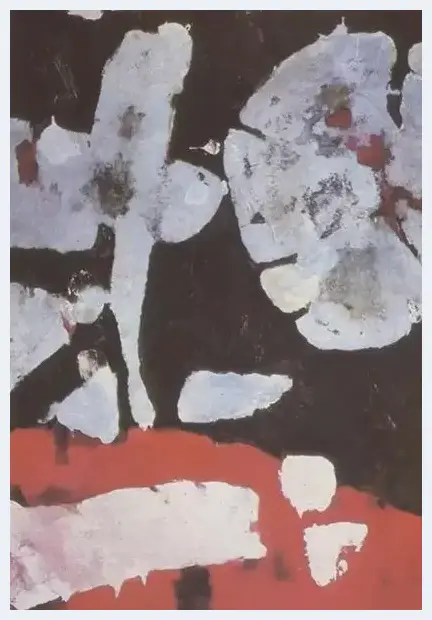

斋藤义重《兰痕》油画,1959年

斋藤义重《兰痕》油画,1959年

从根本上说,“物派”的作品后面潜藏着日本独特的时空观,是日本人的体验与感觉之源和传统价值观的结合。当时,定居日本的韩国艺术家李禹焕连续发表文章,他的艺术观对“物派”理论的形成起了决定性作用。他写道:“面向人类的表象世界的非对象化状态,是观察世界原本状态的方法。”李禹焕的主要论点集中在对“二元论”的质疑,崇尚主客体不分、重视物体“原本状态”的思想,由此引发对西方现代主义的批判。在李禹焕的主导下,“物派”致力于与外部空间建立联系,提倡更加开放的作品形态,也成为打破传统美术文脉、解构现代艺术的一次尝试。

在李禹焕的理论体系中,最重要的论点是“寻求相遇”,基本内涵就是提倡不同类型思想的碰撞。他认为,现代社会中的美术不能是无休止地往自然世界添加人为主观制作物的工具,而应成为引导人们认知世界真实面貌的媒介。由此,李禹焕将“寻求相遇”的概念定义为:“人超越‘人类’的概念,在一定的场合接触到世界自身的原本状态的鲜活性时感悟到的魅力瞬间。”在他看来,作品不应自我完结,要具有开放性,成为自我与世界相遇的“场”。为了营造这种“场”,通过物体在展示空间的组合关系的配置来认识世界的丰富性和广阔性。因此,他又将“物派”的宗旨归纳为:“离开‘制作’,‘物派’所关注的确实不是‘物’,而是在与概念和过程的对应中产生变化的‘物’的外部性。通过行为与‘物’的对应,显示空间以及状态、关系、状况、时间等非对象性世界,放弃人与物的自为状态。”

日本现代艺术受到极少主义的影响很大,从某种意义上说,这也成为“物派”的一个出发点。但是,与极少主义热衷于金属、塑料等工业制品不同,“物派”更多使用的是石、土、木等天然材料。此外,极少主义关注物体的匿名性和一般性,关注探究几何学形态的构造,而“物派”则是从形而上学的角度探索物体在时间和空间中的相互关系。因此,从创作目的和最终作品来说,“物派”和极少主义有着本质上的区别。由此可见,尽管“物派”不是一场复古运动,但日本式的时空观和方法论依然隐形显现,这也正是“物派”能够在国际上引发广泛关注的根本原因所在。

从藤田嗣治到“新日本主义”

从历史上看,日本艺术对西方的影响不仅表现为一种宏观的现象,同时也不乏艺术家以一己之力蜚声世界画坛。首屈一指的当属20世纪20年代活跃在“巴黎画派”中的日本油画家藤田嗣治,他开创了融合水墨韵味的油画形式,在乳白的底色上勾勒纤细的墨线,并施以梦幻般的淡彩,画面极具现代洗练感,独特的东方样式倾倒了巴黎乃至欧洲。近代以来,日本油画一直是欧洲的学生,始终处于模仿和独创的纠结之中。藤田嗣治完成了几代艺术家的理想和使命,他和马蒂斯、莫迪尼阿尼、毕加索等人一道投身欧洲绘画的变革,第一次向欧洲展现出“日本式油画”的魅力,他也由此赢得了世界性声誉。

尽管日本在明治维新之后有大批留学生奔赴西方,但依然是单方面的文化输入。只有到了20世纪20年代,藤田嗣治在巴黎所开创的东方风格的油画才具有美术史和文化史的意义。他不是像其他日本留学生那样,仅仅将所学到的油画技法带回日本,而是以基于东方传统美学的线描对西方油画产生影响。正如法国学者伯纳德·多里瓦尔指出的那样:“藤田嗣治向欧洲投射出远东的新光线,将日本绘画传统作为照耀欧洲绘画传统改革的光芒。”他将纤细的线描和滑润的平面性与油画的写实性天衣无缝地结合起来,由此展现出丰富的表现性,成为连接东西方美术的桥梁。

另一位对西方现代艺术产生影响的日本人是野口勇,他是日美混血儿,国际公认的最具影响力的雕塑家和设计师。1927年他前往巴黎拜布朗库西为师。他的美学思想一方面来自布朗库西,另一方面立足于日本传统文化和禅宗园林设计理念。他还曾在北京向齐白石学习水墨画,从这时起,他开始将东方的空间美学逐渐融入西方现代理性。野口勇深刻理解并吸取日本传统美术精神,将个性造型与现代性相结合,在此基础上探寻抽象化的道路。野口勇以其独特的身份处于东西方文化的交汇点,他是完整地将日本文化精髓与西方现代艺术完美结合的第一人。

今天,安迪·沃霍尔被公认为美国波普艺术的头面人物。但也许没有多少人知道,他那些标志性的图像重复手法的创作灵感其实来自日本艺术家草间弥生。1962年,在一个波普艺术展上,草间弥生的软雕塑和沃霍尔、罗森奎斯特、西格尔等人的作品一起展出。展览之后不久,沃霍尔就打来电话,问能不能借用她裸体俯卧在布满突起物的沙发上的图片来制作丝网版画,结果被草间弥生婉言拒绝。1964年,草间弥生在“千船会”的展览上,将999幅海报拼贴在墙上。展览期间,前来观看的沃霍尔惊呼“太精彩了!”这次,他干脆连电话也不打,就以同样的手法做了一个在墙面上贴满牛头图案的作品。另一位波普艺术家奥登伯格也承认,他当年就借用了草间弥生的手法,举办了个展“软雕塑”。

草间弥生在纽约时期几乎尝试了她所能做到的所有艺术形式,从绘画到软雕塑、装置、影像、行为,对纽约现代美术界产生了深远影响,开启了20世纪60年代美国前卫艺术的先河。有评论家指出,“草间弥生是预告后现代艺术到来的艺术家之一”。不难想象,如果草间弥生没有离开纽约回国,西方现代艺术史就将要改写。

20世纪90年代以来,以日本动漫、电子游戏等为代表的“卡通文化”不仅成为影响全球消费的重要产品,更反映在以其为蓝本的大量当代艺术作品中。被称为“新日本主义”的村上隆和奈良美智两位新波普艺术家令欧洲人想起了当年风靡一时的浮世绘,也使西方再一次看到日本式的大众艺术在商业化的推动下向全世界扩张的势头。

村上隆从日本动漫中发现了建立与世界对话的平台的可能性,并敏感地察觉到日本“御宅族”的生活状态和价值观对当代艺术走向的影响。御宅族的产生进一步促使平面视觉语言成为最快捷、时尚的表达方式,他将其视为日本流行文化的“发动机”,并创立了“超平面”(Superflat)的风格和理论,这是对日本传统绘画以及当代流行文化特征的归纳。“超平面”不仅反映出某种特定的地域文化特征,更重要的是展现出全球化语境下不同民族样式间的互动和交汇,并呈现出无所不在的商业和娱乐的力量。

结语

从“日本主义”到“新日本主义”,近代百余年来,日本艺术基于自身独特的造型观、美学观以及根深蒂固的日本式的感性方式,“不断巧妙地把传统用新的形式来加以替换,在常常沿袭传统并且认为这种替换没有必要的西方人看来,这是一种非常困难的尝试。”创造出既不是中国古代的,也不是西方现代的形式语言,并自觉或不自觉地成为西方艺术借以参照的一个坐标。当然,从根本上说,世界艺术的规则至今还未被动摇,许多艺术家还是不得不将西方标准作为自己向外发展的重要基石。在这两种相互交错又互相制衡的境遇中,西方趣味和日本传统元素的耦合成为作品成功的基本法则。但是,今天的日本艺术显然已不再是一个依附东亚或西方文化而存在的附庸,而是在艺术体系中自成逻辑。鲜明的日本式表达不仅令世界瞩目,也逐渐具备了影响他者的能力。

(来源:中国美术报)

![别让影视拍摄成文物"杀手"[图文] 别让影视拍摄成文物"杀手"[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gc1nh1g1sd1.webp)

![浑厚苍润 虚实相生 ——李冠德山水画艺术[图文] 浑厚苍润 虚实相生 ——李冠德山水画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yuacfhpv5jt.webp)

![刘玉来:书法与国画的关系简述[图文] 刘玉来:书法与国画的关系简述[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/saass4my22q.webp)

![钱钟书的书法逸笔遣兴有文人雅韵[图文] 钱钟书的书法逸笔遣兴有文人雅韵[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1ue5ag1ots4.webp)

![2018年约旦珠宝交易量创10年新低[图文] 2018年约旦珠宝交易量创10年新低[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5sywhgpy3ne.webp)

![张丹阳油画作品赏析[图文] 张丹阳油画作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1tnsabkxdt3.webp)

![“牛”转乾坤 “喜”迎新春——著名画家蔡智作品欣赏[图文] “牛”转乾坤 “喜”迎新春——著名画家蔡智作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xmdfnir5cdt.webp)

![“党旗飘飘”七一专辑:王召海山水画艺术 [图文] “党旗飘飘”七一专辑:王召海山水画艺术 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kbkuu11dayo.webp)

![抗战胜利70周年金银币价格水涨船高:投资需理性[图文] 抗战胜利70周年金银币价格水涨船高:投资需理性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cceitfibmmj.webp)

![翰墨写文心 ——申英民书法艺术美学赏析[图文] 翰墨写文心 ——申英民书法艺术美学赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/se3zyawvqfm.webp)

![为何有人愿意花4.5亿美金买幅画?[图文] 为何有人愿意花4.5亿美金买幅画?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lcdymd0wv3v.webp)

![2020年贵金属币市场传递出哪些信号?[图文] 2020年贵金属币市场传递出哪些信号?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b13fr2t5oem.webp)

![浓郁的抒情 舒展的智慧[图文] 浓郁的抒情 舒展的智慧[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xcqb4cavgko.webp)

![八大山人的“鱼”情“鱼”理[图文] 八大山人的“鱼”情“鱼”理[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qkfwqdqxsq5.webp)

![艺术品市场出现回暖迹象[图文] 艺术品市场出现回暖迹象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zupxypgr5k1.webp)

![论博物馆创新维护的重要性[图文] 论博物馆创新维护的重要性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzw4qnhzr14.webp)

![陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文] 陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gmnliuebg3w.webp)

![著名版画家阿太作品欣赏[图文] 著名版画家阿太作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rumbb3hb4qi.webp)

![一个自由艺术家 吉尔格楞[图文] 一个自由艺术家 吉尔格楞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hivr1c0zecb.webp)

![茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文] 茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtgz5eclvv1.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)

![六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文] 六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwrm55x4hsq.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)