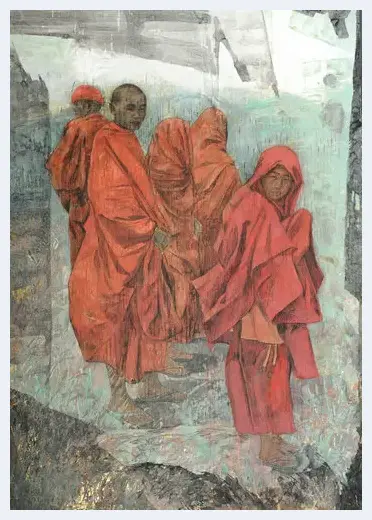

《沉醉的红色》1999年矿物色、麻纸、箔 60X70CM

我接触和了解矿物色绘画始于我对自身收藏敦煌文献的认识,敦煌莫高窟壁画所用颜绘差不多都是矿物色(少量植物色)。后来我接触过一些古代西藏唐卡,又进一步认识了矿物色绘画的特质,那是有“浮雕般”的绘画气质。十余年来,我走在西域的“丝绸之路”上,在熟视无睹的甘肃马家窑彩陶、贺兰山岩画、秦兵马俑、汉墓室壁画等反而弱化了我对其上色彩的认识,而更多关注的是其图案、图像的文化内涵。在甘肃张掖的丹霞地貌,仿佛岩彩铺就的巨幅屏画和地幛,格外醉目怡心。作为材料学研究的美术史似乎在我们读到的教科书上或美术史著作中都被图像学或风格学分析淹没了。对古人而言,材料之于绘画的意义不言而喻。这也就是我们为何称那些“色彩艳丽”的绘画为“重彩”、“青绿”“金碧”等,其相对水墨的意义便清晰地划分了界域。

岩彩画的特性在于对“色”的把握和营造。在中国古代绘画中,“色”长期以来是一个重要的命题。从“随色象类”、“随类赋彩”到“墨分五色”的转变,一方面说明材料学意义的革命,另一方面也折射出中国绘画审美多元的取向和艺术表现的丰富。汉代王延寿在《鲁灵光殿赋》中说“随色象类,曲得其情。”这是由“色”而引起“情”的感化。“随类赋彩”出于南齐谢赫的《古画品录》,而同一时期的刘勰《文心雕龙》也关注到“色”的重要性,其言“写气图貌,既随物以宛转”。到唐时张彦远《历代名画记》中“墨分五色”观念的提出,实则是弱化了“色”的概念,而重绘画情趣。其结果是中国绘画在一千余年的历史分野中呈现出色彩和水墨的两大系统。岩彩画在21世纪的今天重新回归应该不会引起大的惊奇。

《紫色的浪漫》2009年20矿物色、麻纸、箔 60X45CM

2011年10月中国美术学院举行了“东方华彩——中国岩彩画展暨中国岩彩画论坛”,恰好我组织了“古代唐卡精品展”,并做了《矿物、岩彩:唐卡艺术的一个色彩学命题》演讲,也第一次全面认识了当代岩彩画。而这次岩彩画展的组织方中国美术学院岩彩画研究所也在推动岩彩画的创作、发展、国际交流等方面做出了重要贡献。创办中国第一个“重彩岩彩画研究所”、较早在日本潜习多年岩彩画的中国美术学院教授王雄飞先生是这样解释岩彩画:“凡是用胶液做媒剂,调入矿物质颜料,所画出来的作品都可称为岩彩画”。这提出了中国画传统延伸的一个很重要的命题:沿袭的是传统,绘出的是新画。这个“新画”的概念便是区别于古代的“重彩”、“重着色”等概念。“重彩”强调的是色彩的视觉属性和绘画表现特质,而“岩彩”似乎显现的是色彩的自然属性和矿物特质。当很多人期待“岩彩画”能成为中国画改革突破口的时候,这个新兴画种已默默潜行了30余年。而1996年在日本东京中日友好会馆举行的“现代中国美术展”第一次将中国“岩彩”的概念置于国际绘画语境中,而其推手便是日本大名鼎鼎的平山郁夫先生。俞旅葵女士便是见证和践行“岩彩画”的一路伴行者和实践者。她视域宽广,游历富厚,依托浙江美术学院“学院派”扎实的科班功底,负笈东洋,潜研观想日本岩彩画的现状和态势,一方面对绘画材料“岩彩”的重视、开发和研究,另一方面思考岩彩绘画本体语言的表现,而这两者正是绘画的本质生命。

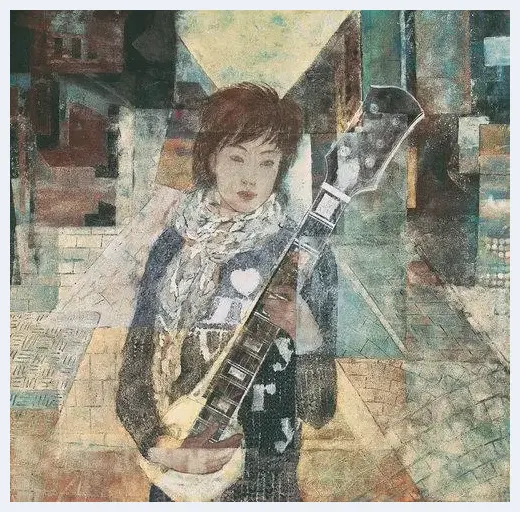

《秋》2007年 70cmX70cm矿物色 箔 麻纸

日本岩彩画脱胎于中国传统“重彩”绘画母体,是中国传统重彩绘画的拓展和“涅槃”。我们会看到一个清晰的脉络,那就是从9世纪平安时代的大和绘,到“明治维新”向西方绘画学习,接着又在20世纪60年代将目光转向中国敦煌和西域的石窟壁画艺术。当我们经常误读日本绘画史时,实则是忽略了自身的主体姿态,当我们仰望日本绘画的革新面貌时,或者说这正是我们面临的绘画生态危机时刻已经来临。留学日本的这群岩彩画践行者,他们面临两个局面:是对近世日本岩彩画的膜拜,还是以此鉴澄来反观我们优秀的重彩传统。显然,俞旅葵这一代岩彩画家在做出自己的思考。

《逝者的歌》2003.100X100cm矿物色 箔 麻纸

60-70出生的人,在其背负沉重的时代创伤之外,需要寻找精神的突破口。而他们的人生际遇是将“时代的伤痕”留在了童年,等到他们意识觉醒的时候,“改革开放”的春天已经开始。俞旅葵便是出生在那个文化和精神的“乱世”年代,1990年她浙江美术学院毕业后,留学日本,在日本学习材料、绘画观念、体验中国早期传统绘画在异域的“重生”。日本是一个“革新”意识和“好学”精神很强的民族,他们对绘画的意识有着宗教的情怀和修为并且严苛认真,而这正是我们现在缺乏的。20世纪80年代,日本当代美术评论家吉村贞司的一段话最可发人深省了,他说:“我感到遗憾,中国的绘画已把曾经睥睨世界的伟大的地方丢掉了。每当我回首中国绘画光辉的过去时,就会为今日的贫乏而叹息。”从日本人对敦煌莫高窟壁画的痴狂便可以窥探他们岩彩画的“营养”来源。在敦煌守望近20年的学者曾说:日本的很多大学美术生来敦煌考察学习是他们的必修课。这也不难理解当我们的美术家还尽情玩着“水墨游戏”时日本人最先在材料方面突破了“重彩绘画”的观念。

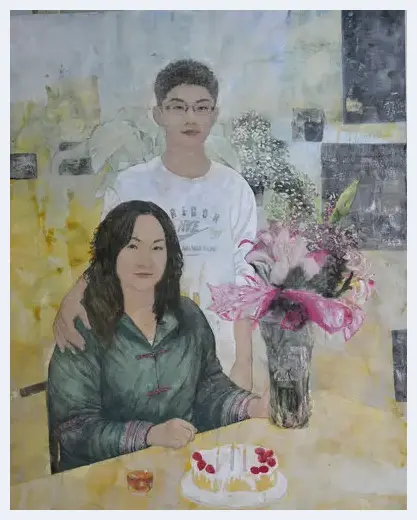

《妈妈的生日》2010年矿物色、麻纸、箔130X162CM

作为中国岩彩画的先行一族,有深厚传统绘画背景的俞旅葵等画家能走出国门,接受艺术新思维,是“改革开放”后那代人的幸运。她日本回来后最先探索的是岩彩风景画的尝试,如1999年的《沉醉的红色》和《蓝蓝的天》,2000年的《皓月》等,这是对矿物色的一种“敬礼”和洒脱思绪的激越。在我们习惯了传统水墨表现的境域,平铺的天空和有着中国画皴法及腐蚀版画肌理的画面效果让人眼目一新。而这个时候中国文化部对岩彩绘画的关注并举办岩彩画培训班,给活跃在岩彩画前沿的俞旅葵等岩彩画家空前的机遇,从创作到教育宣讲、从材料开发到田野实践研究,都能发现俞旅葵的身影,这种阅历对艺术家而言是学识、经验的超值积累。而2002年在欧洲各国的游历学采,进一步拓宽了她的国际文化视野,从欧洲美术中思考“岩彩画”的前景。这一时期,她的岩彩花卉和人物作品开始频繁出现。“花”是属于女性独特的诗性和心绪空间,有不可名状的绘画心灵独白。而杭州的文化灵息又让长期浸润期间的画家有了更多的视像思考。唐诗和宋词虽然久远,但那种“情绪感悟”时时浮现在俞旅葵的心中。无论是唐人白居易《钱塘湖春行》的“几处早莺争暖树”、宋人苏东坡《饮湖上初晴后雨》“水光潋滟晴方好”,还是杨万里《晓出净慈寺送林子方》的“接天莲叶无穷碧”,这些描绘江南诗词的意境都会化作画家心理的图像。如2002年的《心涧》、《花季》、《伤逝》;2003年的《逝者的歌》、《幻》、《记忆的堆积》;2004年-2005年的《待》、《晨曦》、《梅花》、《秋韵》等。这些作品似乎又从女性的视觉表现一种世纪初的憧憬,同时眷恋那个“求索年代”的旧痕和伤怀,这种矛盾纠结的心理反映在其绘画探索中。“花”是女性诗意生活的写照,更是江南女子独有的浪漫情怀,从绽放的梅花、荷花等岩彩作品看,仿佛一优雅的钱塘女史在灵峰、苏堤、曲院等处赏花摘景。

阅历会改变画家的审美和性情。俞旅葵时常在北京和钱塘之间穿走,南北风情的视觉历练和丘壑山川的变幻,会改变她的笔触和画意。很明显,从2000年到2010年的十年间,她在具象和抽象之间游走,花卉和风景方面的变化尤其明显。2007年的《萧然清气动莲塘》、《晓露清风碧荷香》、《叶上繁声过去忙》、《春》、《夏》、《秋》、《冬》等作品,将诗意的气象和灵动的笔触,以油画般的厚叠效果,极大地发挥了岩彩本身的雕塑感和材料属性,这是区别于传统重彩的现代视像。而现代岩彩的颗粒质感更让我们能聆听自然的呼吸和山川的灵气。但1000年前王希孟《千里江山图》的重彩色感也能让我们体会到那时矿物颜色的纯度和细腻。无论是自然矿物还是人工矿物,其史诗般的厚重表现与飘渺的“水墨”云烟始终成为中国绘画的两大分野而左右画坛。

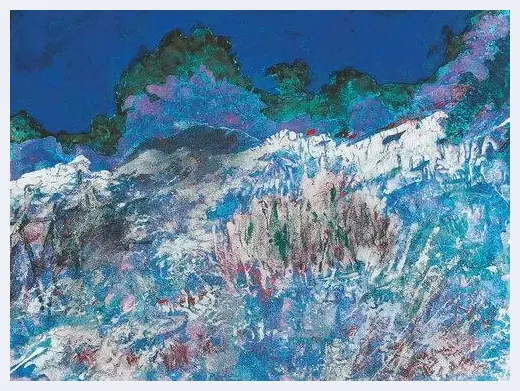

《境》2009年 181cmX227cm矿物色 箔 麻纸

最近这两年,俞旅葵的绘画视点仿佛又回到了当初二十年前的“风景”观照中,只是多了一些时代气息和“怀旧感”。如2013年《新北京》和《老北京》,这是中年时人生思虑成熟的标志,装饰般的现代笔意透着一份厚重和沉思。那些斑驳的《老墙》正是岁月剥蚀的块块“岩彩”铺就的包浆,让人们眷恋,却又无奈地看着它们慢慢消失在记忆中,这又正是《殇》的主题。仿佛让我想起宋人姜夔在《扬州慢》中写到的“入其城则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起。”诗词和绘画的奥妙之处,它们在某个时空的通感穿越,化解了视觉和心灵的界域,其美不可名状,即便是。《回望》则让我们在雪山脚下感受到一种阳光和消解融化的山川本色,方块的山川本质更接近绘画的真实,这也是我们渐渐喜欢抽象绘画的原因。

关于“岩彩画”的命名有过诸多的讨论和论争,各个地方的称谓也不尽相同,如中国台湾地区称“胶彩画”,日本称“岩绘”,中国本土也有称“现代重彩画”,我想这个名称似乎不是很重要,只是命名的侧重点不一样,但使用矿物和胶等材料的性质是一样的。以东京艺术大学为主要阵地的日本“岩绘”中,我们能找到很多中国传统重彩绘画的影子,当然也有了推进和延展,如“箔”的使用,不仅限于金箔,拓展了其他金属如锡、铜、银等。在矿物方面出现了人工新岩色、水干色等。而装饰性又是日本岩绘的重要视觉特性,如东山魁夷、平山郁夫、加山又造等人的绘画都具备这一特性。中国台湾的胶彩画是日本殖民的产物,虽一度遭到排斥,但胶彩的称谓似乎很符合中国传统绘画的特质,在唐代张彦远的《历代名画记》中便已经提到胶彩使用的“胶材”,包含有鹿胶、鳔胶、牛角等,而各色矿石粉末的调和便是金碧青绿绘画的显性特征。从唐代至今千年的岁月,矿物色绘的艺术传统不是简单的回归和复兴,其实也是绘画精神的回望和拜观。

![自杀九次而不死 徐渭是用命在写书法[图文] 自杀九次而不死 徐渭是用命在写书法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/emgkphsrfgr.webp)

![埃贡·席勒:被艺术史遗忘了50年[图文] 埃贡·席勒:被艺术史遗忘了50年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0siw2d1qrb4.webp)

![莫言:两面神——我看张其凤书法[图文] 莫言:两面神——我看张其凤书法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cq2z2lxnz3h.webp)

![牛年逢盛世 书画界贺新春 :画家杨松寿[图文] 牛年逢盛世 书画界贺新春 :画家杨松寿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3xui1k4p1nw.webp)

![适应性改造 浅析中国特色现代建筑[图文] 适应性改造 浅析中国特色现代建筑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gazppkpub5p.webp)

![惠勒笔下的明艳色彩[图文] 惠勒笔下的明艳色彩[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fb4vx43q3qf.webp)

![辛迪·舍曼的女性艺术:图像就是力量[图文] 辛迪·舍曼的女性艺术:图像就是力量[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wvjzinmieec.webp)

![展览体泛滥 烘托书法圈虚假繁荣[图文] 展览体泛滥 烘托书法圈虚假繁荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jl0urgry3wz.webp)

![内地拍卖市场2017年是否触底回暖[图文] 内地拍卖市场2017年是否触底回暖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5jpmk32jetg.webp)

![沈鹏:谈王国维“治学三境界说”与书法学习[图文] 沈鹏:谈王国维“治学三境界说”与书法学习[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cnqu431ou1z.webp)

![在明代中国人怎样见到日本的文物[图文] 在明代中国人怎样见到日本的文物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1wcobcsemt4.webp)

![东京国立博物馆:从文物中汲取灵感[图文] 东京国立博物馆:从文物中汲取灵感[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/knu1lltgto0.webp)

![对鲁本斯的重新定位:启发灵感的肉体[图文] 对鲁本斯的重新定位:启发灵感的肉体[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/00gdjjns0tq.webp)

![故宫是如何一步步走进人们的生活的?[图文] 故宫是如何一步步走进人们的生活的?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fc2j30ftcqe.webp)

![“党旗飘飘喜迎建国70周年”藏洪艺术欣赏[图文] “党旗飘飘喜迎建国70周年”藏洪艺术欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5p53mh2ir3h.webp)

![女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文] 女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jypjcva5ec0.webp)

![井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文] 井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1rz3acb1hn.webp)

![展览结束后 艺术品都去了哪里[图文] 展览结束后 艺术品都去了哪里[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzrmepgyii4.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)