“架上中国写意”在海上之地已历经百年,对于素有海派传统和刘、林学派影响的上海画界而言,更具有“中国写意”的时代作用。他们的风格理想已经建立在平行于群体效应的自我空间之中,围绕架上艺术的多种手段,实施多种视觉方式的兼容并蓄和趋时务新,无疑决定了这种沙龙时代的艺术格局,从心态到状态上,都孕育了趋于多元的表现化学派主义的自然萌生。

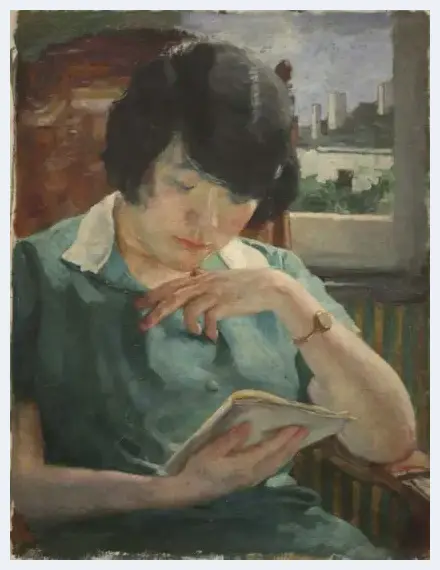

徐悲鸿油画作品《徐夫人像》,1920年代后期创作,京都国立博物馆藏

所谓“架上中国写意”的问题,实际上是探讨油画语言之中的写意精神,其文化核心依然是我们负有油画本土化的历史使命。事实上,上海作为近现代中国美术的中心地区之一,却有着中国油画本土化历史的丰富资源,当年曾经有诸多相关的艺事和思潮,所谓黄宾虹《论中国艺术之将来》之说,“泰西绘事,亦因印象而谈抽象,因积点而事线条。艺力既臻,渐与东方契合。”即是相关典型的反映。这种“契合”的重点,就是西方表现主义与中国写意精神的对话,西画之中的中国写意,为海上画坛增添了活力和特色。作为历史文脉之一,我们在讨论海派艺术时不自觉地将其有所忘却,其中的历史之物和艺术之物并没有得到真正的记忆复合。

刘海粟油画作品《瑞西风景》,1931年创作,京都国立博物馆藏

20世纪以来,中国油画经历了重要的本土化探索和实践,其核心问题是通过外来油画语言与传统绘画手法技术和思想意境的多方面融合,实现中国油画将西方油画引进移植,并完成“融入中华民族的血液”的理想。在这个油画本土化的早期实践中,一个重要的探索方向,是关于油画中国风的追求。这在洋画运动的过程中,逐渐成为中西融合的显著现象。从样式移植到风格择取,中国油画的演变,始终伴随着本土化的发展主线。换言之,关于所谓油画中国风的追求,正在于探求架上艺术中的中国写意之道——在20世纪前期,一直是中国洋画运动的重要观念。

所谓架上中国写意之道,来自于艺术语言和精神观念的结合。无论是在留法还是留日的西画家方面,我们都能够发现这样的艺术事例。其中的艺术尝试,大致出现两大倾向。其一是侧重于西方写实性语言与传统写意语言的结合。其二是侧重于西方表现性语言与传统写意语言的结合。其中,林风眠、刘海粟、关良、朱屺瞻、王悦之、张弦等前辈名家,可谓“中国写意”的成功先行者。其写意的风景形象和人物造型中既含有逸笔泼彩的意趣,又具有表现主义风格形式的痕迹,成功地描绘出西画中的“中国意境”。这种中西融合的西画实践,其意义正如鲁迅所指出:“以新的形,尤其是新的色来写出他自己的世界,而其中仍有中国向来的灵魂……要字面免得流于玄虚,则就是:民族性。”

当然,20世纪早期油画实践中出现“中国写意”的本土化倾向,呈现出比较个人化的迹象。在将油画作为文化样式进行移植的过程中,引进的成分居多,本土化的探索痕迹显得相对局部和潜在,只是以艺术家个体的行为方式,潜在地出现于西方化倾向的“纯正的基调”和融合化倾向的“民族精神”的不同价值取向之中。油画中国风突出地体现在风景油画倾向于含蓄和诗意——这构成了以后人们对20世纪中国油画进行经验总结的法宝之一。事实上,中国油画之所以与中国意境在当时背景下形成特殊的文化联系,是因为诸多艺术家始终心怀振兴民族艺术的信念和使命,同时他们的学识背景和知识结构又使得他们在自己不同的艺术历程中,先后多次扮演中西绘画兼能的大家形象。他们西画创作中留下的诸多关于风景油画写意化的探索痕迹实质上留下了中国油画和山水意境为何结合和如何结合的艺术命题,这就为20世纪以来中国画的山水艺术创作,形成了一个重要的文化参照。经历了新、旧时代转变,第一代油画家,如林风眠、刘海粟、庞薰琴、倪贻德、关良等都先后不同程度地涉及到社会生活题材,调整以往的艺术语言,表现人民的主题,但其中依然流露出以往成名时期的艺术风尚。第二代艺术家,如吴作人、董希文、罗公柳、吴冠中和闵希文等名家的油画实践中,在从事主题性创作的同时,也对于抒情性题材有所关注,微妙地体现出艺术家对于油画写实语言探索的思考,体现出凝重而抒情的画风。

倘若从20世纪初,我国第一批留学生油画家算起,中国油画家的队伍和阵营里,已经诞生了几代艺术家,他们所要解决的基本课题,就是怎样将外来“画种”变为民族“血液”。而随着21世纪的来临,油画又进一步成为中国艺术家与国际艺术界交流的一种特殊的“国际语”,而中国油画家们面临着更为复杂的课题,其中油画中国风的形成,同样伴随着引进和创造的融合之道。他们的成功经验,在他们的思想和作品中,都会形成不同程度的体现,这需要引起油画界、学术界和收藏界的共同关注。

历史地看,写实绘画在上海油画的发展中未呈现风格连贯的主流,而具有表现主义倾向的艺术风尚,也不失为推进海派油画发展和演进的一股生生不休的潜流。经历了“文革”美术的误区之后,画家们意识之中对于写实一度产生本能的逆反,形成了写实性绘画语言改良和表现性绘画语言突进的双重格局,这成为了上海油画的一种新的成功希望。不同于传统的古典写实,他们在娴熟的写实技法里,渗入了现代生活的观念、情绪和直觉,用笔的节奏感和空间的象征性,都意味着写实形象向形式语言的多种过渡和转换;也不同于以往油画中国风和民族化的形式处理,当代后起艺术家的相关艺术探索,渐趋简约的形式之风,作品明显主观的变形和构成,更为直接地转化为对于色彩图形、结构、笔法和肌理的感悟,这应当是画家不断提炼自身的艺术语言魅力所形成的结果。这使我们看到架上艺术中的中国写意所呈现的视觉造型的丰富性。其探索的核心在于,对于传统文化因素进行创造性解读、重构和变体,幻化出属于画家内心独特的自由和单纯的想象之物,转化为一种独特中国意象的人文景观。

从“伤痕美术”到“85新潮美术”,在全国美术界总体的画风趋势走向中,上海油画界多呈有距离的保持自身的冷静而中性态势,主要表现于个体而非群体化的艺术探索状态。由此证明了上海画家在形式回归本体的艺术开拓上,更着力地向深层文化底蕴有所发挥,如是现象,导致全国美术评论权威人士的关注。当代中国油画有两个主要倾向:写实与表现。表现风格含义很广,但主要倾向表现内心意识,它是对粉饰现实的反拔,是一种无序的和特殊的心态,梦幻、神秘、野性、原始、痛苦,却富于朝气,成为油画界的活力来源,这中间有一些畸形的、病态的情绪,它在1985年新潮中最活跃。上海的油画则有些淡化,转向宁静的追求,类似早期文艺复兴的风俗画,狂热多变有所节制,蒙克式的尖叫转化为哥特式的静谧、神秘。就前景来说,表现风格在中国有深厚的土壤,前景未必比写实差。“上海画家在风格、形式及创作观念的多元化方面,超过了其他地区。这表明新一代上海画家们开始走上一条与上海文化基础相吻合的创作道路,并开始发挥他们特有的优势。”

也正是以1980年代后期为始,上海油画开始步入自身文化建构的格局,并成为全国油画事业中一支重要的、不可替代的实力来源。以海派文化的性格气候契合为内制,以形式语言的强调和重视外化——形成了上海油画的特有面貌:“艺术实践的初步突破以及沙龙式的展示方式,使得青年画家更醉心于语言形式的细致推敲,更关心个体化的绘画实验的进展。上海画家这种普遍的存在状态,区别于各地纷起的青年艺术家群体,区别于那种注重观念推进的疾风暴雨式的美术运动,而赋予艺术创作‘文化’与‘学问’的色彩。”

之一,具象情调化现象。对每一位学成于上世纪五六十年代学院主义的油画家而言,如何从苏派风格中转型而出,使写实技巧和现代造型的观念得以嫁接,都是艰难的择取。他们初始的尝试,往往是在现代观念和传统技巧之间找到一种折中的契合点,图示重归于传统架上的样式,以体现油画写实技法的优势,而淡化其形象的对应和主题的渲染,并由此嬗变为形式创意的载体,这似乎成了这批油画家不约而同的趋向。之二,意向形式化现象。“形式美”画风的兴起,源于克莱夫·贝尔“有意味形式”的美学思想的引进。这使得以往统一模式的现实主义,获得绘画形式的某种拓展。之三,幻想变体化现象。由于对“绘画的形象”价值取向不同,油画表现形式从情调和唯美的“形式感”中,逐渐实现其更为深层的文化意蕴表现。

“架上中国写意”在海上之地已历经百年,对于素有海派传统和刘、林学派影响的上海画界而言,更具有“中国写意”的时代作用。他们的风格理想已经建立在平行于群体效应的自我空间之中,围绕架上艺术的多种手段,实施多种视觉方式的兼容并蓄和趋时务新,无疑决定了这种沙龙时代的艺术格局,从心态到状态上,都孕育了趋于多元的表现化学派主义的自然萌生。西画之中的中国写意,作为20世纪以来中国油画探索的重要历史遗产,留存于后辈画家们的记忆和缅怀之中。虽然今时的架上艺术,其文化内涵和社会背景,已发生根本的变异,但就画家主体的精神传统而言,依然具有一定的历史可比性。为此,以“架上中国写意”来重新梳理和解读上海油画在历史上的定位和今后发展的前路。

【相关言论】

姜建忠(上大美院教授、博导):

上海的油画作品体现了上海地域的文化特色。其从传统上讲更尊重艺术发展规律,注重艺术表现形式,关注艺术本体语言。这是上海人的情结和生活方式,和申城接受西方文化比较早有关。一个民族一座城市的文化发展也需要政府给力,这已经为中外艺术史所证明。现在是时候要重新评估上海的艺术了。

查国钧(上海戏剧学院客座教授):

我一直觉得上海画家应该有一个海派画家团队。在美国的时候一次我跟袁运生先生吃饭,他一直讲,“过去上海油画家一直是中国油画的旗帜,但近年来变得越来越无声无息是不可思议的。”油画过去注重塑造,现在注重书写,这两种表现标志均存在于海派油画家的特质之中。

邱瑞敏(上大美院教授,博导):

上海画家跟外地画家有点不一样,上海画家不跟风。不像有的地区,一旦一个画风全国获奖,大家就会仿造这种绘画的形式去表现。上海的画家不会受这些干扰,他们制作也精到,但是,上海画家作品的影响力度还不是很大!不像有些地区,搞一些宣传、经营,或者有一个什么团队,上海缺少这些。

![浅议《五马图》与“苏黄米蔡”[图文] 浅议《五马图》与“苏黄米蔡”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1uacq4p2sw.webp)

![禅意书法家吴大崴:衔天接地满是“福”[图文] 禅意书法家吴大崴:衔天接地满是“福”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wd0dqz5mudr.webp)

![明代书画作品的定价标准[图文] 明代书画作品的定价标准[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0ohr1ji3nj5.webp)

![中古陶2015春拍翡翠专场:市场惜售价格坚挺[图文] 中古陶2015春拍翡翠专场:市场惜售价格坚挺[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dp1yzjqjrc4.webp)

![李明:借助传统笔墨彰显新时代人文精神[图文] 李明:借助传统笔墨彰显新时代人文精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tnvb0wlsk0n.webp)

![让艺术融入生活 从收藏开始[图文] 让艺术融入生活 从收藏开始[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nyeeusmfx2n.webp)

![史乙成:把心境幻化为一件美丽的青花瓷作品[图文] 史乙成:把心境幻化为一件美丽的青花瓷作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s4mmfsdtxdw.webp)

![“党旗飘飘”迎七一:傅书中国画艺术[图文] “党旗飘飘”迎七一:傅书中国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pcwconi2azl.webp)

![「欢度国庆 喜迎二十大」特邀著名画家庄寿红作品欣赏[图文] 「欢度国庆 喜迎二十大」特邀著名画家庄寿红作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tsgqmi0q44m.webp)

![从“黄徐异体”到院体与文人画[图文] 从“黄徐异体”到院体与文人画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y23jthngtre.webp)

![江南造船厂150周年金银币为何高开高走[图文] 江南造船厂150周年金银币为何高开高走[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wpydo41c51l.webp)

![不断创新 让传统工艺更好地回归现代生活[图文] 不断创新 让传统工艺更好地回归现代生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/npb0bijgaj1.webp)

![我们为何对收藏奥运徽章这件事不离不弃![图文] 我们为何对收藏奥运徽章这件事不离不弃![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2mpqysgia3f.webp)

![小纸片大收藏 老剪纸涨价百倍[图文] 小纸片大收藏 老剪纸涨价百倍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/owuov4tg1rs.webp)

![康熙心爱之物:九龙公道杯[图文] 康熙心爱之物:九龙公道杯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d5ajwf3cnvj.webp)

![荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文] 荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iywmjiqziov.webp)

![在森美术馆读盐田千春[图文] 在森美术馆读盐田千春[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/meyxlprg5hl.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![著名版画家阿太作品欣赏[图文] 著名版画家阿太作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rumbb3hb4qi.webp)

![展览结束后 艺术品都去了哪里[图文] 展览结束后 艺术品都去了哪里[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzrmepgyii4.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文] 2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aexb3rivyzq.webp)