旗舰店开业

误打误撞,瞿广慈开始成为商人。

4月底,“稀奇”的三里屯Village旗舰店热热闹闹举办开张酒会。“稀奇”这个名字是向京起的,对应夫妇俩姓名第一个字母的组合“X+Q”。

暗红色的店面里,左边摆着一排排的包;右边放着稀奇的主产品——瞿广慈和向京夫妇的作品;中间的台子上躺着丝巾、手机套、iPad套等等。

三里屯北区是全球顶尖奢侈品云集的地方,稀奇的店面鲜亮时尚,充满浓郁的艺术气息,在大名鼎鼎的邻居们注视下,一点也不露怯。

到目前为止,稀奇已经有了4家直营店,还有包括连卡佛、香格里拉在内的12个销售渠道,海外的渠道也正在谈,而它只是一家成立一年半的中国品牌公司,拥有正式全职员工才一年。

向京的一组作品在2010年拍卖价超过了600万元,创造了当时中国雕塑家的最高纪录,瞿广慈的作品在公开拍卖平台上也达到一百多万元。当代艺术市场专家、《Hi艺术》执行主编伍劲说:“中国影响力排名前20位的当代艺术家全是亿万富翁。”

酒会来了许多人,这对夫妇为人善良随和,人缘很好,我甚至看见一个红衣喇嘛在店里逡巡徘徊。大家穿着时髦,喝着比利时商会赞助的啤酒,热情高涨地反复打量那些商品。我的朋友看上了一个黑色爆锉纹牛皮的大包,一分钟犹豫后,她就掏出了信用卡,举着包一脸兴奋地对我说“打完折才3000块!”

当天晚上一共有9个包被这群着了迷的人领走,瞿广慈第二天在微博上写道:“大家对稀奇包的热情让我欣慰,包和丝巾是我们稀奇走向日常实用品的重要一步,对我而言也是最陌生的挑战。”

这条微博招来了一片祝愿、赞扬和期望,希望稀奇能够成为中国的著名品牌,不过也有不和谐的声音,说两个艺术家这是在“自降品格”,既然不缺钱花,就应该活得“清远一点”。

向京说:“一些人不咸不淡地说,呦,你经商啦?艺术家说这种话最没善意了。”李冬莉听到的更粗鲁直接:“这两个艺术家想钱想疯了,已经这么有钱了还经商。”

上海人瞿广慈认为,自己做稀奇品牌的很多想法跟一个艺术家差不多,不必在意把自己列入商人还是艺术家队伍中。对他和向京而言,“稀奇与其说是一个品牌,不如说是社会实践,或艺术公共项目。”他打算“在这个平台上去检验艺术、社会、设计、生活和慈善之间的深度和广度”。

一个盒子

2009年下半年,瞿广慈一直在为第二年5月要在香港举行的个展做准备。为了适应香港快节奏、高度商业化的特性,吸引观众的注意力,瞿广慈将作品《天使》卡通化物质化为《彩虹天使》。

对他来说,回归工作意味着通过了金钱以及生活变故的考验。2005年到2008年当代艺术市场价格狂飙,金钱像滔天巨浪一样涌来,“这不是对心灵的考验,简直是对灵魂的震撼!”瞿广慈说,“我觉得在那一两年里,谁都在洪水滔天面前不知所措,没有一个艺术家不被价格干扰。”

2003年国内还没有当代艺术市场,张晓刚、方力钧、刘野、周春芽等人通过国外的画廊代售,价格大多是几万块人民币一幅,已算相对活跃成功,刘小东一幅画的价格是1万多美元。

2005年4月,伍劲帮一个客户买入刘小东的《十八罗汉》,50万美元,平均下来每张将近3万美元,“这算是批发价,零售价已经是6万美元了。”

2008年4月,香港苏富比春季拍卖会上,《十八罗汉》一举拍得6192.75万港元,合美元800万左右,3年时间,15倍涨幅。张晓刚的《血缘:大家庭3号》拍得4736.75万港元,郭柏川、岳敏君的单幅作品也以超过2000万港元成交。

向京和瞿广慈在这几年也是一线的价格,七八十公分的小作品就能卖到几十万元。

藏家越来越多,直接追到瞿广慈和向京的工作室,天天盯着他们要这个要那个。尽管尽可能地把买卖推给丈夫,向京仍然备受干扰,“天天让你骚动,让你焦灼,特别烦。”

很多买家对瞿广慈非常有意见,“别人抱有一种心态,你是艺术家,就应该清高,可他们又喜欢跟我砍价,我觉得很烦。很多买家背地里说我像个奸商,可是90%来买东西的人都是做投资赚钱的,我不成为商人,就是傻子,对不对?”

2008年春拍是当代艺术最后的疯狂,之后行情急转直下,90%的炒家都不见了,很多艺术家自那以后也几乎没有卖出过作品,但几位核心艺术家的作品价格又上涨了几倍,包括向京。

2008年,向京老父缠绵病榻半年之后病故,两人基本上都在北京呆着,沉浸在悲伤之中,无法工作。2009年,他们搬回北京,不再过多地参与公开拍卖,重获平静。瞿广慈很高兴,这一年他开始做《鸟儿问答》系列。

看着这些鲜亮的、粉嘟嘟的天使,瞿广慈想让它们住上“超级棒”的包装盒子,没想到一做就是8个月,饱经磨难。

“你以为设计好了交给工厂就行了,其实根本不是那么回事。跟中国工厂谈契约没用,他们在极其残酷的环境下生存,为了拿单子,拍胸脯什么都敢保证,实际上能力、质量、时间都完全不靠谱。”

工厂做出的样品第一次拿给瞿广慈看的时候,他完全傻掉了,“绝对没戏,太丑了。”然后是一个多月的反复沟通,瞿广慈经常火冒三丈,“有一次打电话骂得狗血喷头,当时正开着车,恨不得把手机都扔到车外头去!”

工厂主有一天给瞿广慈发了封E-MAIL,然后就死活联系不上。设计师很着急,说瞿老师,这孙子肯定拿着你的钱跑了。“我说再等等,说不定他没有暂住证给抓起来了。”再过3天还是没有任何消息,他揪着心开车去工厂看。

先看见工厂主的老婆,瞿广慈问,他没事吧?答,没事啊,在工厂呢。怎么没消息啊?我们也3天没看见他了,好像你们的东西做不出来,3天3夜没睡觉了。

快到工厂时瞿广慈远远地看见工厂主,头发乱蓬蓬,脸和衣服都脏得不得了,正奄奄一息靠在墙上晒太阳。瞿广慈本来气急败坏,看见工厂主这到模样就心软了,什么也说不出来。

盒子一大就容易变形,有时只要再增加一公分突然就变得非常困难,成本成倍增加。中国工厂习惯把东西做到五六十分,往好里多做一分都极其困难。

“他说瞿老师,你再给我一点时间。”样品第二次送来,已经很接近瞿广慈的想象了。看着第三次的样品,瞿广慈觉得,哎呦,这东西可能要行了。工厂又做了20件,瞿广慈觉得颜色不匀,工厂主立马拿回去全部烤漆。“这成本多高啊!”瞿广慈说,“烤漆加上记忆棉,后来我已经是不计成本了。”

最后双手捧着这个盒子,“我感到无穷的骄傲,奢侈品的盒子,你会觉得很好,但没有我们这个这么好。它本身就像一个作品。”

看到一个农民一样的中国人,最终能做出这么完美的东西,瞿广慈觉得“艺术家要真真切切地了解中国,就是要从这样的事情做起,从‘铲地皮’开始,而不是变成脱离现实的贵族。”

瞿广慈经常拿着盒子向朋友炫耀,他认为这是稀奇的起点,“我们商业的起点还是非常高的。”

瞿广慈和李冬莉

在香港举行的名为“飞天使者”的展览很成功,连卡佛也想试着卖卖这些“彩虹天使”,两三个月里卖出七十多件。2011年这些天使在连卡佛卖了两百多万港币,在同类产品中卖得最好。

在自己的工作室,瞿广慈东一个西一个卖着玩儿,后来算了一下,一共卖了七十多万,“吓了我一跳。”由此他萌生了开店的想法:10平米就够了,只卖天使,就叫“天堂”。

从“天堂”变成“稀奇”,李冬莉是重要的助推器。2010年夏天的一个下午,瞿广慈在798四处张望,寻觅适合“天堂”的店址,他遇到台湾罗芙奥拍卖公司中国区经理李冬莉和她的同事张丹丹,3个人坐下来聊天,越聊越激动。

这年10月稀奇注册成立,第二年3月李冬莉正式加盟。加入稀奇后一个朋友打趣她:“你以前是卖飞机大炮的,现在改卖自行车。”对这两个艺术家经商的非议,李冬莉觉得匪夷所思:“他们一个雕塑卖几百万,挣钱多容易啊,我提成也轻松,如果就是为了挣钱何必干这个?”

李冬莉加入后做全年预算,划出两万块出差费用,瞿广慈惊讶地说:“你做出差费用干嘛,我们在北京做做就行了。”结果俩人第一次出差花了就不止两万。

798的店址一时半会儿找不到,银泰集团老板娘张婉茹一直喜欢并且收藏向京作品,她伸出援手,特地在银泰百货腾出一个很好的地方。张婉茹说:“朋友归朋友,生意归生意,我看好他们这个项目。”银泰百货位于国贸对面,在北京CBD的核心区。2011年3月,稀奇第一个直营店开业,6月,在798的直营店开业。

4月,瞿广慈和李冬莉到东莞去找工厂。两个人拖着旅行箱给了出租车150块,出租车走了一段把他们放下来,留下30块,把120块给下一个出租车;下一辆车又走了一段,留下20块钱,把剩下100块钱给再下一个人,广东话管这叫“卖猪仔”。辗转几次之后,出租车司机没好气地说不走了。瞿广慈和李冬莉拖着行李又坐上了蹦蹦车,一会儿脚就麻了。

他们有时花5小时去一个工厂,接触5分钟就发现不合适。几十家工厂找下来两人被现实彻底震翻:“除了盗版,没有一个中国品牌找他们做过东西,一个都没有!这么多工厂,几百个品牌在里面加工,一个中国的都没有!”

瞿广慈骤然意识到:“中国品牌在我们的生活里缺失得太久了,生活中一切好品质的东西全是西方的。”李冬莉说:“瞿老师最早跟连卡佛合作,做了一把叫‘吾本木’的椅子。在商场里人家告诉你,中国的东西就是不行,不能卖这么贵,老外的东西也是在中国做的,人家说老外的东西有品牌积累和沉淀。”

“一开始我们并没有那么高的雄心壮志,想做一个中国品牌什么的,可是一旦做起来,这些外在的东西就老激着你。”李冬莉说。

艺术家暴发户

今年2月,我和稀奇的员工到向京和瞿广慈家里做客,他们住在离国贸走路10分钟的顶级公寓里,房间很大,优雅漂亮。

1995年,向京即将从中央美院毕业,班上4个姑娘一激动攒了个“三月四人展”。那时候瞿广慈和向京已经恋爱,为了支持向京,瞿广慈琢磨着把相机卖了,这样作品就可以铸铜。向京是那种始终活在对自己的质疑中的天才,苦闷的大学年代里,她一度想“当个贤妻良母算了”。

几个姑娘拿肥皂之类的东西刻了个章,画了个大桃子,自己印了请柬。展览很轰动,来的人特别多。向京的一件作品当年在嘉德顺利拍出,一万多块钱,相当于当时普通人一年的工资。后来瞿广慈的作品也在嘉德上拍。拍卖平台上雕塑家一拨一拨换,两人则多年屹立不倒,也就是说,他们自出校门后就没有经历过锥心刺骨的穷困。

1995年,方力钧非常欣赏小姑娘向京,看完展览后请她吃饭,讲他当年在圆明园极度窘迫的状况:每个月最后几天就剩一束面条,分成几把,一天吃一把;专门有一个小本子记着各种欠账,每到月底拿着小本儿挨个儿问,我还欠你两块钱,欠你5块钱……人家说算了算了,他就说那我下个月再还,这个月真没钱了。

艺术品市场火爆后,艺术家们从三餐不继一跃成为社会顶层阶级,他们住豪宅、开好车、抽雪茄、打高尔夫、代言瑞士名表、出入时尚party、在全国各地买房子,还经营饭馆、画廊、洗脚屋等各种生意。

向京直言不讳地说:“我们都是暴发户,都在学习怎么花钱。现在得了这钱,一堆土人,拿着钱都傻了。”

瞿广慈的理财方式是买艺术品和房子,“短平快地解决战斗”。向京则完全不在现实中活着,每次瞿广慈一说买个什么房子,向京都特崩溃,痛苦地一扭脸:“不买!”后来瞿广慈就不跟她商量了。

两年的茫然混乱之后,瞿广慈“慢慢对钱也不是很有感觉了,见多不怪”,“今天有人要买,我不是很激动,那个人突然说不买了,我也不沮丧。”

瞿广慈和稀奇

接上了地气儿的生活让瞿广慈高度兴奋,他张开双臂拥抱这种生活。“他跟工厂来回掰扯,广州台湾香港一趟趟地去,事无巨细全部都管。这么多年我们一直是共同战斗,这次我突然发现自己成了旁观者了。”向京说。为了经营稀奇,瞿广慈出差时回归了平民生活,乘普通舱,坐摩的,在路边沙县小吃或者牛肉饼店充饥。

除了银泰和798,位于市中心的朗园Village也给了稀奇很好的位置和条件,对方说,很希望你们品牌进来,我们肯定给最好的条件。太古地产在三里屯Village的一层给了稀奇一个展示亭,无偿使用一年,很多机构知道后惊讶极了。

瞿广慈和李冬莉被刺激得每一天都血脉贲张:新的店需要有新的产品,新的产品又需要开新的店来增加销售摊薄成本,新的店再需要更丰富的产品……有一天瞿广慈感叹:“我终于知道什么叫‘忙死了’。”

瞿广慈投入之深让向京吃惊,“这是他这辈子改变最大的一回,在上海师大艺术学院当院长助理的时候都不如这次。我在旁边看着,也挺感动的。其实他身体不是特别好,心脏、哮喘、鼻炎,血压也不稳定,在外面精神,回家就瘫了。”

有一天,瞿广慈开车去大兴找包装厂,开着开着他对李冬莉说:“不行了我要快死了。”那段时间他一直在哮喘,“当时没带药,南城也买不到药,他们都吓坏了。”有一段时间瞿广慈经常拿着心脏病的药。

与工厂沟通是瞿广慈耗费精力最大的环节。一开始他把包放在东莞做,找的是为阿玛尼代工的大厂,请一个香港朋友代管。后来他发现东莞全是大企业,不接小单,别人代管质量也问题重重,稀奇还是要去找中小型企业。

春节后,稀奇一度想包下一个工厂,很快又发现不行,工厂主打电话来让稀奇解决员工的种种问题。”

从当艺术家自己动手掌控一切,到现在无法完全控制;从管理自己到管理十几个人的团队;从在工作室搞创作、跟朋友唱歌打球,到变得像个陀螺一样飞转,“我以前过的是什么日子,现在过的是什么日子。”瞿广慈感叹。

瞿广慈变得易怒,2011年大半年里创作基本停滞。“那段时间经常是助手给他搭好了架子,他也做不出来。”有一天在工作室,向京问:“广慈,你以后就不做雕塑了吗?”

2011年底,稀奇的店已经开了4家,可产品出不来,质量问题也很多,作废了一堆包。经济上也颇有压力,本来计划投入200万,后来花了八百多万;宋庄的工作室大概要花八九百万;亲戚生病、朋友需要帮助,瞿广慈很焦虑:“这么多事情要处理,家里一年怎么要花那么多钱呢?”生性乐观的他一度想到失败,半夜惊出一身冷汗。

“后来我想好了一个底线就不焦虑了,1000万,这不光是钱,还有我们的生命和全部创造力,已经这么努力了如果还做不好,那就说明我们不行。”不过好几个做国际大牌子的朋友都说稀奇能行,瞿广慈说,“我相信他们的判断力。”

做包浪费了3个月之后,瞿广慈深觉一定要自己来管,深入了解生产是怎么回事。2012年春节,他回上海歇了几天,初六就出门了,再一次到广州地毯式搜寻工厂和原料。

“中国制造”变成“中国创造”

2011年12月底,瞿广慈和徐浩在稀奇银泰店第一次见面,当时稀奇做包进展非常不顺利。徐浩在法国待了十几年,在世界顶尖的品牌工作过,想回国开创自己的品牌。两个人一拍即合,一高兴喝了一瓶多威士忌,后来徐浩加入稀奇任设计师。

“他们很干净,是纯粹的艺术家。”徐浩评价瞿广慈和向京,“我觉得我也挺干净的。”他认为中国很多知名设计师没有信仰,今年和明年没有关系,作品没有一以贯之的理念,老外觉得“很怪”。很多长住国外的设计师又会臣服于国外品牌,“我不一样,我回来就是想跟他们干,过十几年创造出中国自己响当当的东西。”

5月,我随瞿广慈和徐浩一起到广州看工厂。广州市区附近的永泰村是著名的A货生产基地,不起眼的居民楼里是一家家低劣的小作坊。有一家能够做手工繁复无比的“起鼓”工艺,十几平米的小屋子里摆着四五台缝纫机和两张大桌子,摊着各种难看伧俗、模仿各个大牌的包。出门之后徐浩说,其实这些包的皮子质量跟CELINE差不多,成品就天上地下了。

扎到社会底层的瞿广慈发现现实极其残酷凄凉,“他们给我一张名片,叫王森,其实他不叫王森。为什么?他们生活在灰色地带,这样方便打一枪换一个地方,他们不偷税就没法生存。”

又去了长红村一家中型皮具厂。这家厂有六七十人,一年能做五六万个包,主要客户是韩国以及俄罗斯进出口商。“正月初八我第一次来,厂里还没开工,阿权和阿花正在吃饭,很屌的,不爱搭理我,我也不在乎。中国的工厂基本上生活都很艰难,整天都有人骗。”瞿广慈说。

瞿广慈和徐浩来了好几次,老板阿权才愿意为稀奇加工。“他们的设计很另类,做起来工人很累,我又不缺单子,干嘛要那么累?”阿权解释自己为什么推三阻四。

“假如我们中国的设计师能够做出些品牌,他们就能够转正,从游击队变成正规军。”瞿广慈说,“十年后如果我们牛逼了,就能给阿权更多的附加值。”

就在瞿广慈这次来广州之前,阿权又不想做了,因为稀奇的设计特别,质量要求高,工人做出来的东西经常出错,双方争吵无数。“其实他们能做,只是以前没人要求他们。”

第二天,我们又到白云区江高镇去看另一家工厂,这家工厂有七八百人,客户包括UGG和AlexanderWang,工厂更正规,产品质量明显更好,但一个颜色的包最低下单500个,稀奇只能下单50个,而且成本要高一大截,瞿广慈和徐浩反复商量纠结。

稀奇的包包等副产品现在不赚钱,一半成本要付店面租金或者给代理商,1/6成本是生产成本,还有1/3用于公司其他支出。虽然有资金压力,但瞿广慈不打算引入投资者,担心盈利压力太大,不能将稀奇发展成理想中的有竞争力的品牌。“我打算用主产品的利润养着副产品两年,慢慢找到我们的定位和竞争力。”稀奇不打算引入投资者,不过798已经有人用稀奇的盈利模式找钱了。

“只有艺术家才会做这样的事情。”郭羿承说。郭是台湾ARTKEY艺奇文创集团老板,他的公司成立于1997年,从代理齐白石作品的授权开始,现在是全球最大的艺术品授权商。“如果是商人,肯定首先关心盈利。把公司、品牌当作一个作品经营,艺术不一定都是要画画。”

郭羿承说,国际上原作和授权比例是1:3,国内连1:1/10都不到,这会是个很大的空间。“更深的作用是帮助中国经济的复苏。罗斯福解决金融危机时提出了一个口号,用美成为帮助销售的一把钥匙,在那之后美国制造业转型升级换代,现在中国面临这个节点。现在中国制造业都是给欧美代工,利润太微薄,用美帮助这些企业,将‘中国制造’变成‘中国创造’,本来一个杯子卖100块,印上齐白石的画之后,变成150块,利润增加好几倍。”

瞿广慈和向京

3月,我随着瞿广慈和向京去宋庄,他们打算在那里盖一个大工作室,随行的还有东方卫视的大队采访人马。向京有着林黛玉式的身材和羞怯敏感的眼神,加上成就和坚韧的性格带来的力量感,混合成一种奇异的魅力。

在宋庄管委会办公室,向京两次填错协议,瞿广慈和办公室主任忙不迭地哄她:“没事、没事,别急,你慢慢写。”摄影师的镜头粘着向京,她觉得不自在,劝人家趁光线好赶紧去拍宋庄的大牌坊,没有得逞。当镜头对着瞿广慈时,他坐在沙发上微微抖着腿,旁若无人地把一张宋庄小报从第一版看到第四版。俩人的关系混合着呵护与欣赏、理解与陌生、依赖与独立。

向京是一个非常封闭且单向度的人,才能和注意力几乎只集中于艺术领域。她是艺术圈最著名的劳模,除了极少的应酬,连礼拜天和过年也会待在工作室干活。瞿广慈一年在工作室里只待三四个月,“特别爱玩儿,跟什么人都百搭。”在两人世界中,向京专心地扮演天才,瞿广慈除了扮演艺术家,还扮演天才身边的那个人,打理生活中除了艺术之外的一切事物。

向京是丈夫的铁杆粉丝。“我也写东西,他也写东西。看看广慈写的东西再看看我的,就知道什么叫有天分什么叫没天分。他还有艺术家稀有的商业能力,平时他也稀里糊涂的,可是一到算大账的时候,比谁反应都快,别想蒙他。”

“他最厉害的一点是特别自信,特别乐观,几乎没有负面情绪,我经常消沉,他总说‘消极是没用’,只有积极是有意义的。思前想后也没有意义,有时候我看到一个什么东西觉得挺好,他就说先去做,然后不知道怎么地也就成了。有他我很幸运。”向京说。

瞿广慈在一次采访中谈到向京成功的一个原因是她对这个时代有责任感,“如果一个艺术家对时代没有责任感,是达不到相当高度的。”

瞿广慈和艺术

瞿广慈少年得志,1994年25岁本科毕业时,作品《王府井》就得了第八届全国美展大奖(当年金银铜奖归为一个大奖),北京地区金奖,是年龄最小的获奖者;30岁时作品《天路》再获第九届全国美展铜奖。绝大多数美术工作者一辈子可望不可即的荣誉,他一再唾手而得。

获奖给瞿广慈带来的不是兴奋和骄傲,而是虚无与否定。他说自己花费两年时间倾尽心力完成的作品《天路》,初衷只是为了“活动活动手脚”,“一件无意义完成的作品,虚假的风情,却获得这么多重要奖项,意义何在?”研究生时期他用两年苦行僧一样的日子完成了作品《行走的人》,收获的也是浓重的无聊感。

在上海师大美术学院工作期间,由于担任行政职务经常开会,瞿广慈先后做了《工农兵》、《团结》等作品,人物形象既假模假式又现实感极强。瞿广慈认为,幽默是消解现实的一种办法。他解释说,每每开会“看着主席台话筒后面的领导就会浮想联翩”,“后来我们这个班子更加明争暗斗,我寻思可能跟我的不严肃有关。”

有一天他在大街上听见一句北京俗语:“看到老实人就压不住火”,“这句话让我蹲在路边像傻子一样笑了半天,连滚带爬地回去就做了《菜刀帮》,一大群男人穷凶极恶地拿着菜刀对着一只小老鼠。”

做稀奇之后接触到的残酷现实,瞿广慈说,“这些太能回馈我了。”2005年是当代艺术的一个转折点,以前当代艺术好像是地下艺术,以后登堂入室。成为名流的艺术家们越来越小圈子化,小众化。

瞿广慈认为:“艺术家过去的成功来源于他们的生命和生活最基本的联系,他们双脚站在地面上,那种痛苦的表达是很真实的,但今天他们还在重复过去,艺术生命越来越走向死胡同。”

在打造稀奇的过程中,瞿广慈和向京逐渐更深刻地了解到它的意义,超越了一开始给稀奇定位的“礼物”的概念,意识到文化输出的责任。如何重塑和提高国际形象,正是中国目前渴望而又吃力的所在。

郭羿承说:“喝星巴克、吃麦当劳,其实这都是美国文化,展现文化要通过一些手段,教育、侵略,或者商业。商业是比较简单的方法。”

未来稀奇打算不仅做向京和瞿广慈作品的授权,还可以签约其他艺术家。

从一开始瞿广慈和向京就对李冬莉说明白了,将来稀奇产生的收益不往回拿。“我们要拿去做公益,培育艺术评论,艺术评论太清苦了,不能让人家没有收入在那里做。

![名画中同一视角的现实场景是这个样[图文] 名画中同一视角的现实场景是这个样[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sadew0s1xit.webp)

![文化主流蔚然成风——浙江省乐清市公共文化侧记[图文] 文化主流蔚然成风——浙江省乐清市公共文化侧记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mqd4vszdwr1.webp)

![法国塞纳河水位持续走高 河边雕塑穿救生衣[图文] 法国塞纳河水位持续走高 河边雕塑穿救生衣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xvw5wwo1ete.webp)

![云南漾濞6村民主动上交15件青铜器文物获表彰[图文] 云南漾濞6村民主动上交15件青铜器文物获表彰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bqcxzg0c1ct.webp)

![舌尖上的美食 指尖上的艺术[图文] 舌尖上的美食 指尖上的艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iswtprpecse.webp)

![“旅绘师”金子光晴的“异邦人”之眼[图文] “旅绘师”金子光晴的“异邦人”之眼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0t3wg4zsrwr.webp)

![收藏古宅古树背后的中国故事[图文] 收藏古宅古树背后的中国故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uk0103s0za1.webp)

![艾未未新作模仿难民溺水男童照 社交媒体上一片差评[图文] 艾未未新作模仿难民溺水男童照 社交媒体上一片差评[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xgchjkjqzef.webp)

![玻璃器是怎样炼成的[图文] 玻璃器是怎样炼成的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jdpqhsuqn4i.webp)

![铸币厂员工将金饼夹入私处变卖 价值91万人民币[图文] 铸币厂员工将金饼夹入私处变卖 价值91万人民币[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p2aaxebc0eu.webp)

![知秋房“三部曲”告成!侯山河散文作品集《知秋房又记》面世[图文] 知秋房“三部曲”告成!侯山河散文作品集《知秋房又记》面世[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vzdxluaqvm0.webp)

![俄罗斯10米高猛犸象雕塑变身圣诞老象[图文] 俄罗斯10米高猛犸象雕塑变身圣诞老象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3ns2qqcztdx.webp)

![摄影之后是什么——那些拍照的艺术家[图文] 摄影之后是什么——那些拍照的艺术家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xk5dasehk5c.webp)

![自带“黑科技”的艺术机构 了解下[图文] 自带“黑科技”的艺术机构 了解下[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mpby4ughd1s.webp)

![1000年前的娃娃咋玩耍?从宋代婴戏图和瓷枕看古人的童年时光[图文] 1000年前的娃娃咋玩耍?从宋代婴戏图和瓷枕看古人的童年时光[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f2yp0c22xlz.webp)

![80后女画师原创漫画展萌倒观众[图文] 80后女画师原创漫画展萌倒观众[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ygof1wrj5s1.webp)

![台湾1969年纪念币主角被找到[图文] 台湾1969年纪念币主角被找到[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fcyy3vxrwsm.webp)

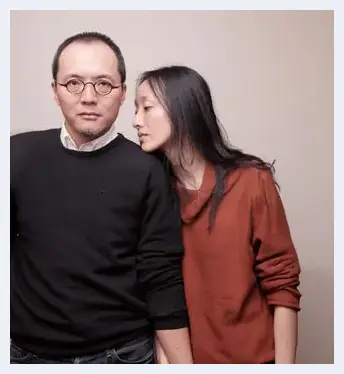

![向京:我是丈夫瞿广慈的铁杆粉丝[图文] 向京:我是丈夫瞿广慈的铁杆粉丝[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4uvifuf4jgo.webp)

![康熙60大寿臣子送青花万寿纹尊 每个寿字都不同[图文] 康熙60大寿臣子送青花万寿纹尊 每个寿字都不同[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zecsuykwdz5.webp)

![法国人收藏清末美女照[图文] 法国人收藏清末美女照[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5epnhkxaa0v.webp)

![寻找齐白石的北漂足迹[图文] 寻找齐白石的北漂足迹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ofp4aj5imlh.webp)

![另类车模[图文] 另类车模[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/031x4rxyffe.webp)

![女子9.99美金买到抽象画大师作品[图文] 女子9.99美金买到抽象画大师作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4hmyyfyyfja.webp)

![百元大钞水印上毛主席在微笑[图文] 百元大钞水印上毛主席在微笑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x0uuqvpytvi.webp)