英国建筑师大卫·奇普菲尔德(Sir David Alan Chipperfield CH)获得2023年建筑界最高奖——普利兹克建筑奖,他是该奖项的第 52 位获奖者。

在浙江,有很多他的作品,而且我们都不陌生,比如在杭州,有良渚博物院、良渚文化村白鹭郡东社区、莫干山路办公楼等等。值得一提的是,2007年建成的良渚博物院是他在中国的首个项目。湖州的浙江自然博物院安吉馆、绍兴的浙江医药总部大楼,也是他的作品。

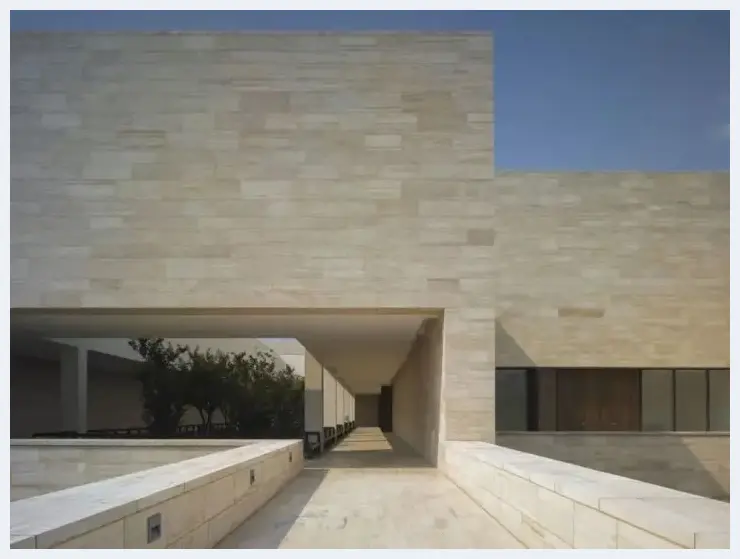

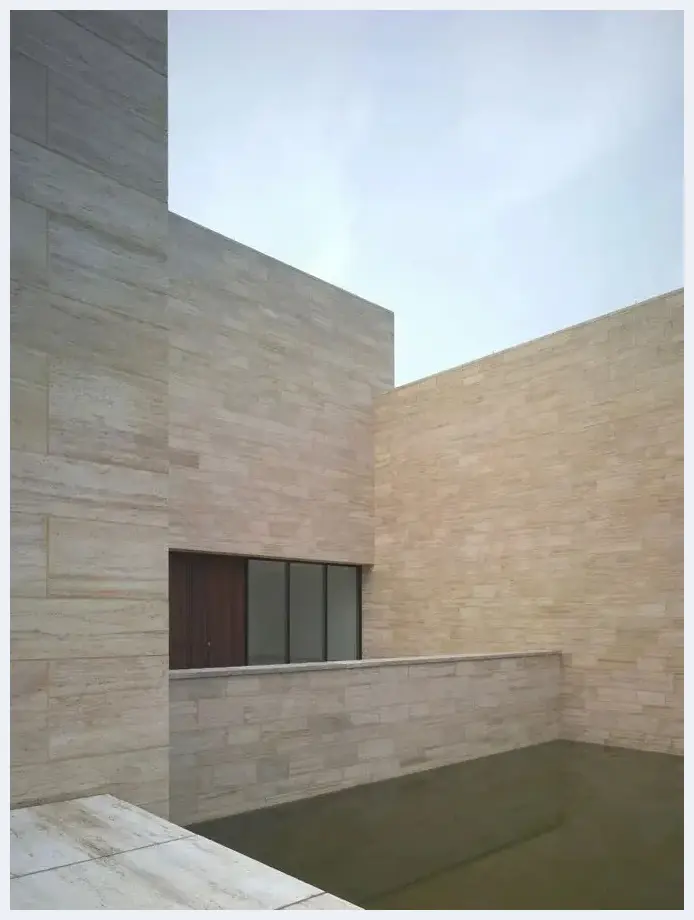

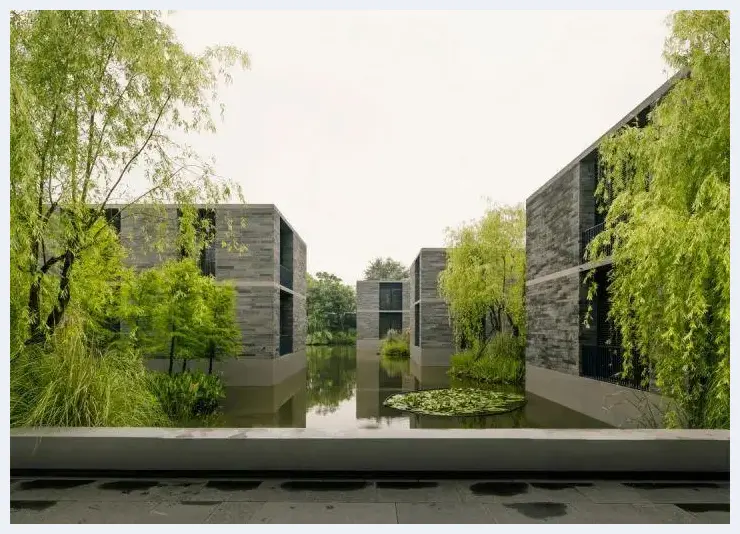

良渚博物院

2007 年,杭州(中国)

良渚博物院由四个长方体组成,宽度相同(18 米),但高度不同。这些体量之间的过渡被大小不一、气氛各异的宽敞庭院所强调。其中有些院子保持了原始的回廊庭院的类型,围绕着中间的花园或水池,而主入口的院子则是硬质地面,点缀着落叶树。在构图和博物馆学方面,庭院都是关键因素。

如今,良渚区域已集中了王澍、安腾忠雄、戴卫·奇普菲尔德三位普利兹克奖获得者的建筑作品。

大卫·奇普菲尔德1976 年毕业于金斯顿艺术学院,1980 年从伦敦建筑联盟学院毕业。他曾在道格拉斯·斯蒂芬、诺曼·福斯特(1999 年普利兹克奖得主)和已故的理查德·罗杰斯(2007 年普利兹克奖得主)的工作室工作。1985 年在伦敦成立了戴卫·奇普菲尔德建筑事务所,后来又在柏林(1998 年)、上海(2005 年)、米兰(2006 年)和圣地亚哥·德孔波斯特拉(2022 年)增设了办事处。

他的早期职业生涯始于伦敦斯隆街,为三宅一生的门店做室内装潢设计,后来在日本从事建筑工作。河流与赛艇博物馆(英国泰晤士河畔亨利镇,1989–1997年)是他在自己故乡承接的第一个建筑设计项目。此后他继续在海外从业,早期成功作品包括柏林新博物馆(德国柏林,1993-2009 年)的重建和再造,以及詹姆斯· 西蒙画廊(德国柏林,1999-2018 年)。良渚博物院(中国杭州,2007 年),是他在中国实践的开始。

大卫·奇普菲尔德的设计以轻盈简约著称,低调而优雅,尤长于博物馆、美术馆的设计和改造。除了良渚博物院,在中国的作品还有上海的西岸美术馆等。他曾修复设计柏林的新博物馆(Neues Museum),目前正主持设计希腊雅典国家考古博物馆的扩建。

普利兹克奖评委会称,他的作品“接纳现有的一切,在与时间和地点的对话中进行设计和介入,创建物质和文化上都可持久的建筑的一步。” 2023 年普利兹克奖颁奖典礼将于今年 5 月在希腊雅典举行。

戴卫·奇普菲尔德说:“我把此次获奖视作一种鼓励,我将继续关注建筑的本质和意义,会更加重视建筑师在应对当下气候变化和社会不平等方面的挑战中能做出的贡献。我们深知,身为建筑师需要扮演一个显著角色, 通过不懈地互动互联,不仅要去创造一个更美好的世界,更要去创造一个公平的、可持续发展的世界。我们必须超越这一挑战,并帮助和启发下一代,让他们有远见和勇气来担当责任。”

浙江自然博物院安吉馆

项目建设在一片坡地之上,四周被竹林环绕。院落再次成为组织整体布局的核心要素。错落的8个单层长条形展厅顺应地形高差逐级布置,围合出开敞的内院,每个体量向中央伸出的屋檐形成半室外区域,丰富空间层次。建筑表面饰以红赭色涂料,与场地黏土颜色相近,强化建筑和环境之间的联系。

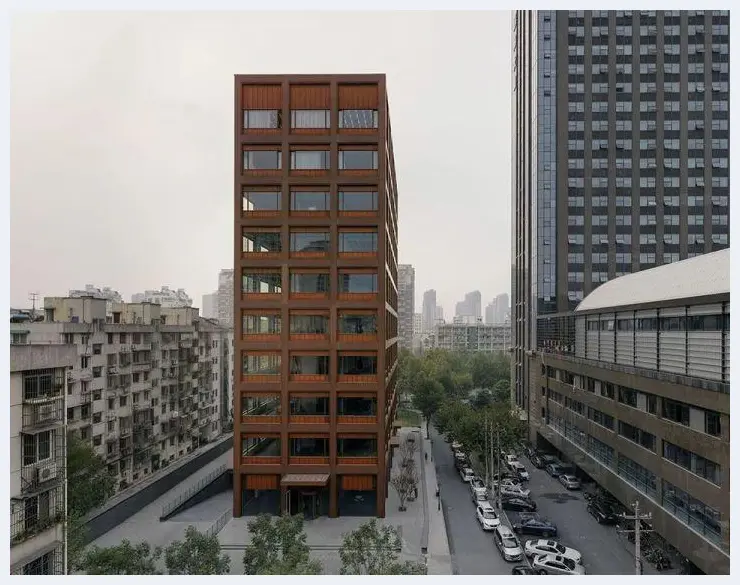

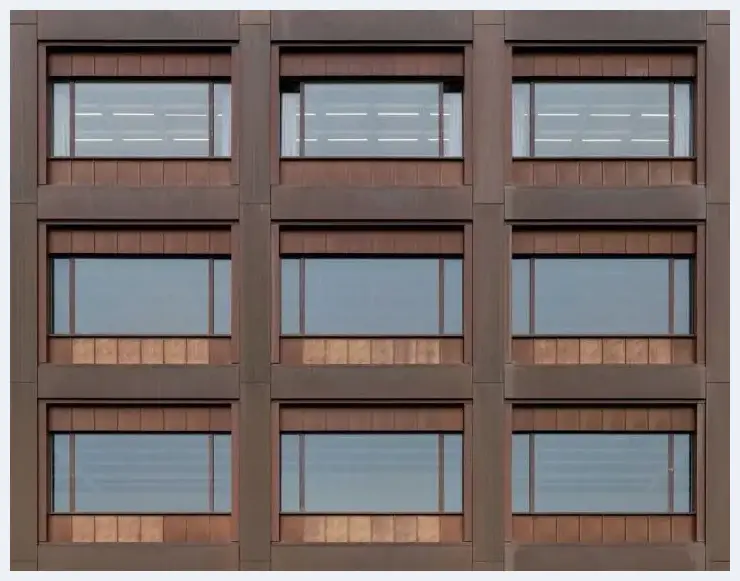

莫干山路办公楼

项目位于杭州莫干山路,周边建筑密集。建筑伫立在高于街面的基座上,修长简洁的几何形态与建筑表面的材料颜色让其显得格外突出。钢筋混凝土框架结构外包裹铜皮成为建筑外观的主要构成元素,窗户嵌入结构体系当中,使立面具有浮雕饰板一般的体量感。

浙江医药总部大楼

位于浙江省绍兴滨海新城的新园区内,整体布局呈现鱼骨状,消化复杂的使用功能。门廊和展厅采用轻质钢结构,办公和实验楼的结构为现浇混凝土,不同的建造方法对应不同的使用功能。建筑外观线条简洁,立面超越结构尺度的格构成为对古典秩序的全新演绎。

西溪天堂·悦庄

项目位于杭州西溪国家湿地公园,景观、建筑与水系之间关系成为设计的重点。建筑宛如一个个深色石块,镶嵌于受自然湿地启发的水系花园中,与绿色的周边环境形成鲜明的对比。方正的深色体量相互措置,形成村落般的布局形态。石基成为建筑的基础,楼板与砌体之间的结构关系在立面上清晰可见。

西岸美术馆

2019 年,上海(中国)

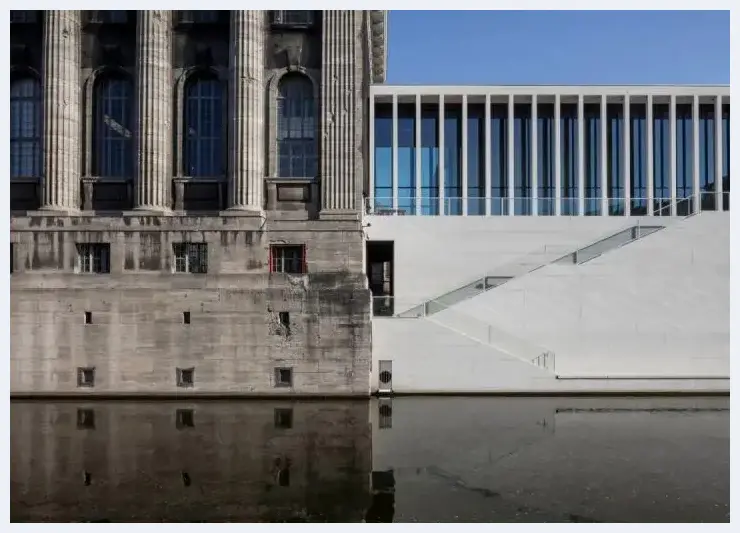

柏林博物馆岛美术馆 James-Simon

2018 年,柏林(德国)

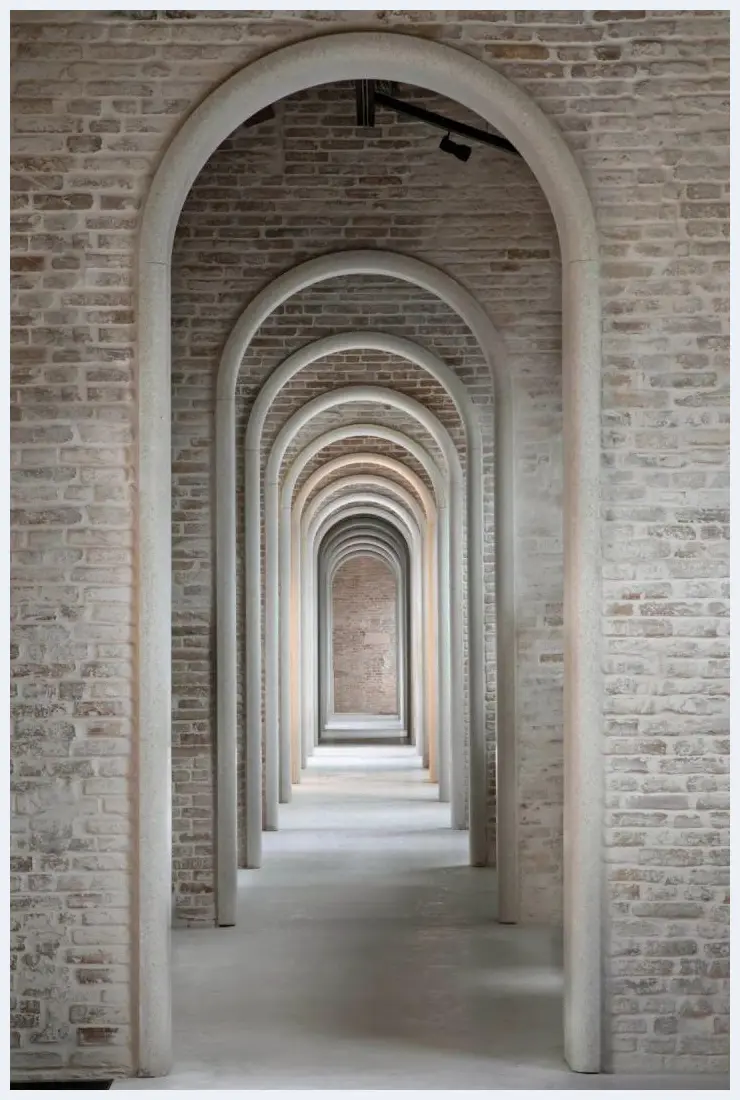

威尼斯旧行政官邸大楼

2022 年,威尼斯(意大利)

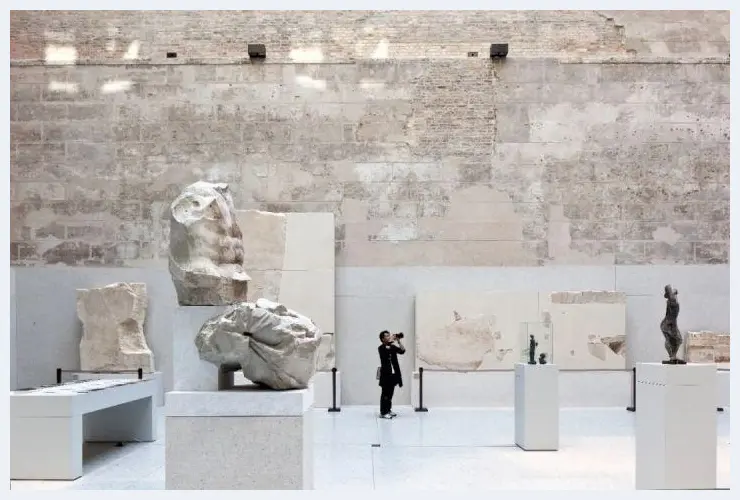

柏林新博物馆

2008 年,柏林(德国)

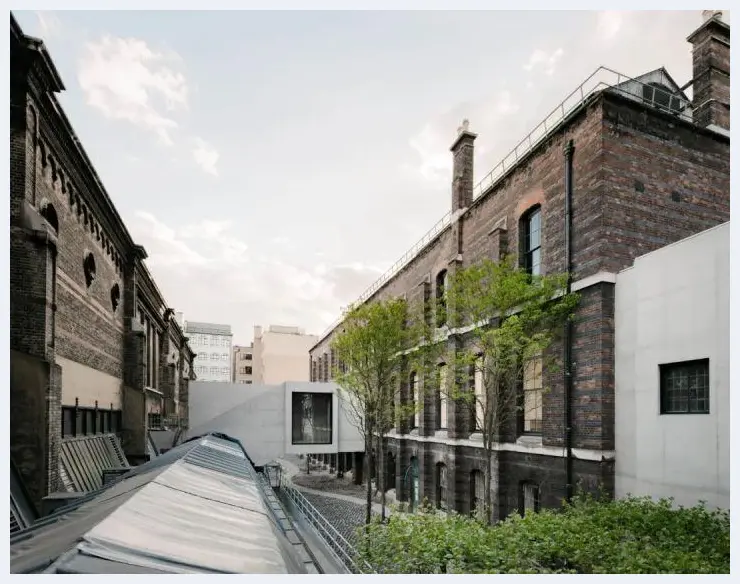

英国皇家美术学院总体规划

2018 年,伦敦(英国)

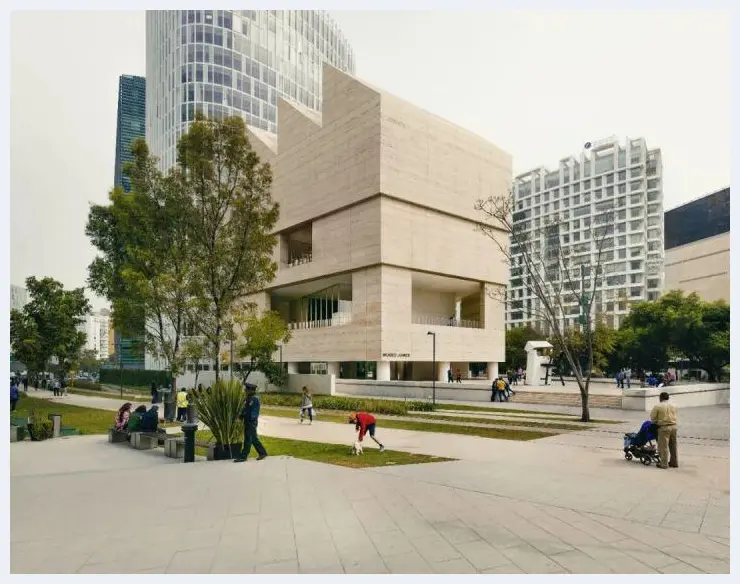

胡美兹博物馆

2013 年,墨西哥城(墨西哥)

博物馆一直是他特别关注的类型,无论是景区里的小规模独立作品,还是大型纪念物,他的博物馆作品向来无视“博物馆是精英文化场所”这一观念。他认为,不仅要为艺术创造一个展示场所,还要与所在城市交织为一体,打破界限,邀请广大公众参与其中。他的博物馆建筑创造出新的市政空间、 新的城市动线,以及整合城市现有肌理的新路径。

“为什么建筑只能是博物馆和昂贵的住宅项目?学校呢?如果我们做学校的话,我们会做最好的。我很幸运,我做了一些社会所允许的文化建筑,造了一些具有社会意义的房子。但是大多数时候,你只能处在边缘,试着让你想要体现的价值存在。吊诡的是,我们都知道一个伟大的城市应该是怎样的。如果我向一屋子的人提问,‘我们难道不该建设这样的城市吗?’我可以得到共识。所以,为什么我们没有那么做呢?”

![国画大师娄师白擅画小鸭子[图文] 国画大师娄师白擅画小鸭子[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cxtznp5vpze.webp)

![“另类”石涛[图文] “另类”石涛[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3klsp1w41br.webp)

![金元玉器的豪放与粗犷[图文] 金元玉器的豪放与粗犷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r5mstxl450o.webp)

![优雅斗图包教包会:油画大师教你紧跟表情包新潮流[图文] 优雅斗图包教包会:油画大师教你紧跟表情包新潮流[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4dnkz2az2pq.webp)

![孙宇晨出席佳士得第四届“Art + Tech”峰会:未来属于NFT先锋艺术家[图文] 孙宇晨出席佳士得第四届“Art + Tech”峰会:未来属于NFT先锋艺术家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5j0sccnjnzt.webp)

![“怪兽” 你从何处来[图文] “怪兽” 你从何处来[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n1ahuvnwybz.webp)

![男子在海边捡了块石头 敲开里面竟全是水晶[图文] 男子在海边捡了块石头 敲开里面竟全是水晶[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ko55jw2g0vv.webp)

![英艺术家用长发打造小提琴琴弦[图文] 英艺术家用长发打造小提琴琴弦[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ruxay3hcdyh.webp)

![他把亚马逊河上的5000只塑料瓶变成艺术品[图文] 他把亚马逊河上的5000只塑料瓶变成艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nyc3j4xoaxt.webp)

![古稀翁痴迷剪纸 剪刀下再现海洋文化[图文] 古稀翁痴迷剪纸 剪刀下再现海洋文化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ktwskir0svf.webp)

![文物安全 你来守护[图文] 文物安全 你来守护[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1tzk40p1ehh.webp)

![波士顿美术馆开启最古老时间胶囊[图文] 波士顿美术馆开启最古老时间胶囊[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oz21hfqcgbw.webp)

![跳蚤市场捡到宝 女子8美元买入胸针价值3万美元[图文] 跳蚤市场捡到宝 女子8美元买入胸针价值3万美元[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mjstx5foxdz.webp)

![历史光华背后的80后文物修复师[图文] 历史光华背后的80后文物修复师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0fa0bxa4jdm.webp)

![大器晚成的大家黄宾虹[图文] 大器晚成的大家黄宾虹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2tshrq0v2wf.webp)

![林徽因故居变身书吧[图文] 林徽因故居变身书吧[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oelgijzvzax.webp)

![张之洞也曾以润笔受贿[图文] 张之洞也曾以润笔受贿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xgaqv44dcpy.webp)

![方寸邮票承载几多情[图文] 方寸邮票承载几多情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fzdj33reanv.webp)

![向京:我是丈夫瞿广慈的铁杆粉丝[图文] 向京:我是丈夫瞿广慈的铁杆粉丝[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4uvifuf4jgo.webp)

![英国网上发布4000页牛顿手稿[图文] 英国网上发布4000页牛顿手稿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eoq14urlzcb.webp)

![百元大钞水印上毛主席在微笑[图文] 百元大钞水印上毛主席在微笑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x0uuqvpytvi.webp)

![徐悲鸿慧眼识傅抱石 卖画筹钱助其完成学业[图文] 徐悲鸿慧眼识傅抱石 卖画筹钱助其完成学业[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j0fban4elsj.webp)

![收藏小物件的快乐[图文] 收藏小物件的快乐[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e2oypxayrqu.webp)

![凡高《耕地的农妇》幕后故事:花钱请农民当模特[图文] 凡高《耕地的农妇》幕后故事:花钱请农民当模特[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/khmh05faitu.webp)