金 玉节约

元代玉器在艺术表现手法方面,变化不甚明显。但与宋代玉器纤细秀丽的风格迥然不同,元代玉器比较讲究作品的气韵和粗放性,不求具体描绘,不讲究细部的刻画,颇具元人健壮豪迈的气魄。

元代墓葬出土玉器相对较少,传世玉器相对较多,部分继承了辽金玉器的内容风格和题材,依然崇尚富有野味的图纹意趣。器型主要有桃形杯、玉带钩、玉佩饰、玉带板、玉押印、玉瓶等。

金 花形玉带銙

元代玉器主要有以下几个特点——

一、元代玉器出现了反映蒙古族人生活习俗的画面。尤其在元人承袭汉制服饰的玉带上,各类图纹尤为突出。他们大多头戴尖形帽,身着窄袖过膝长袍,腰扎一条带子,脚穿一双皮靴,或静或动,造型各异,明显地表现出本民族的风格和特色。

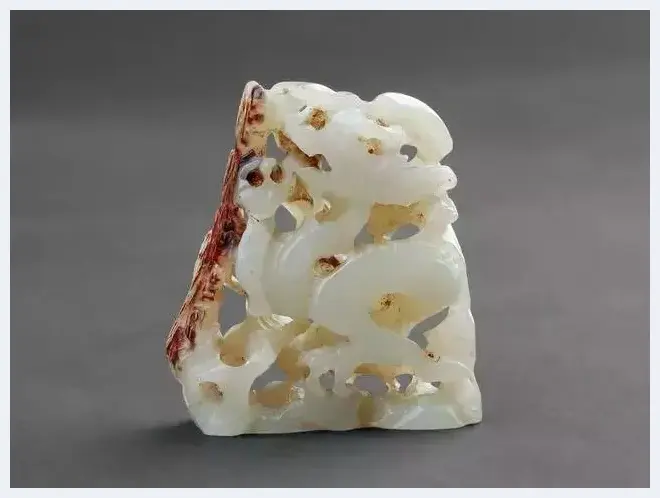

元 镂雕龙纹玉帽顶

二、山林野趣题材较多。辽金以来反映原野密林、春山、秋水等题材的玉器,在元代仍在流行,并且大有发展趋势。纹饰大多雕琢花鸟、飞禽、动物、森林等。风格粗犷开朗,富有广阔的视野和迷人的情趣。

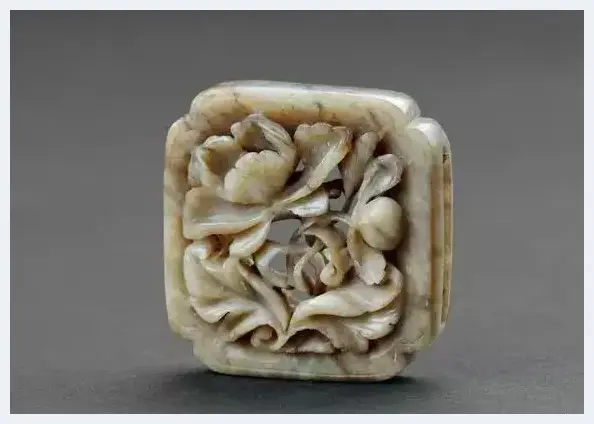

元 浮雕龟云纹玉带穿

三、普遍采用多层透雕的技法。元代继承和完善了金代所创的多层透雕的表现手法。常见的器物有带扣、器钮、饰件等。器面上大多把一些动物、水鸟花草等分成二、三层进行琢磨,蜿蜒曲折,纵横交错,层层有景,处处有物,再现了北方自然的原始风貌,立体感很强。

元 镂雕花卉纹玉带穿

四、粗犷豪放,善用重刀。元代玉器工艺手法大多较粗犷,带有游牧民族豪放的习性,一般都留有碾琢后的铊、钻痕,不加修饰整理,不甚注重器物的细腻光洁,善用重刀。如动物的四肢、腮、颈等大的结构分界部位,花草的叶茎相接部位,飞禽的翅膀、羽毛、脖子等部位一般都有重刀出现。

元 镂雕花卉纹玉带穿

总之,金元玉器深具北方民族粗犷豪放的性格,特别是在工艺上,更加注重突出作品的整体效果,特别是那些多层次的、穿枝过梗的立体玉器,不但主题纹饰突出、精美,而且枝条翻卷自如,穿插得体,别开生面。

元 玉鱼

同时制玉大师们还巧妙地利用其材料和空间,以次要纹饰衬托主要纹饰,暗部衬托明面,叶茎衬托花果,景致衬托人物、动物,远景衬托近景等技法,使画面前后掩映,虚实相依,使花草与禽鸟、动物与自然景致融为一体,达到了生活与艺术的高度统一。但其细部却少有修理,刀工大胆有力,深具北方民族的个性特点。

下面以河北博物院藏金、元时期玉器为例,对其题材和风格略作分析和探讨。

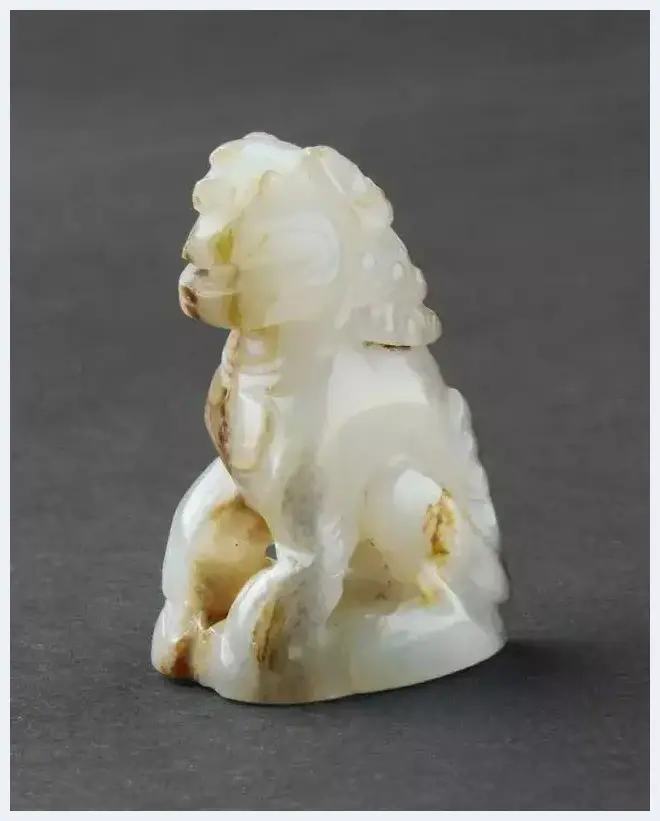

元 玉瑞兽 长6.3cm 宽2.2cm 高4.5cm

玉色青白,褐色沁斑。瑞兽整体造型为蹲伏凝视状,兽首微昂,独角,长眉,圆眼,如意形鼻,嘴平齐,长须。躯体肢干健壮,双翼丰满飞扬,神采奕奕,气宇轩昂,充分表现出一种内在的气势、力量和威武感。神圣庄严的瑞兽除了蕴涵传统祥瑞寓意之外,其所体现出来的那种英武彪悍,则是元人民族性格的真实反映,完全符合元人的游猎生活、民族性格和尚武侵略、开疆扩土的国家政策。

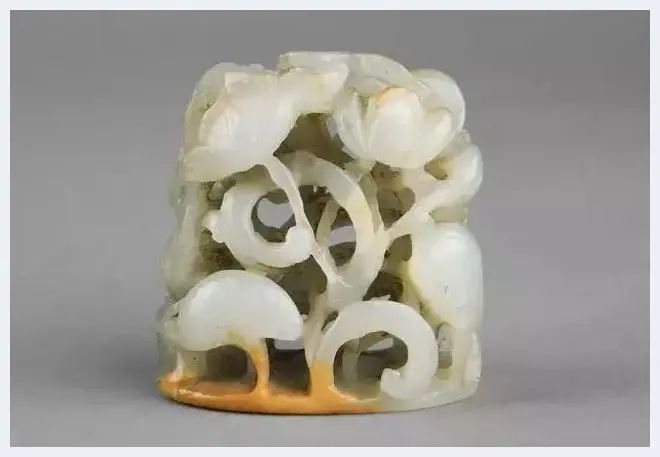

元 镂雕荷鹭纹玉帽顶 长4cm 宽2.5cm 高4.2cm

玉色青白,夹有黑色小斑点,局部有深黄色玉皮。多层镂雕而成。顶部由两片荷叶和荷花组成,一荷叶中心下凹,似欲折合,边缘呈连弧式。荷花含苞待放。荷叶下的苇叶和水草穿插交织,形成层次丰富的多层立面。水草弯曲自如,三只鹭鸶栖息其间,或昂首望天,或俯身觅食,或伫立观望,姿态优雅闲适。鹭鸶头长翎毛,阴刻细长的三角形眼,身体浑圆,刻划细阴线象征翼羽。平底,底部有二组对穿孔。

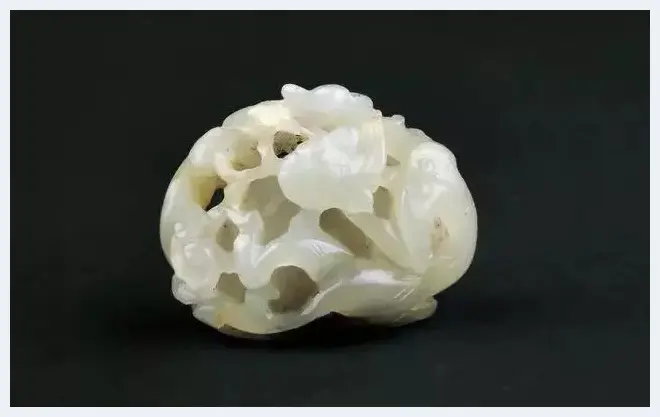

元 镂雕子母狮形玉帽顶 长3.8cm 宽2cm 高4.4cm

玉色青,有黄色绺裂。造型为圆雕大、小二狮,大狮一前肢伏地,一前肢抬起拥抱小狮,与小狮相戏。大狮眼睛上部以一排斜向上的短阴线表现眉毛,眼外凸,方嘴,腮部有弯月形弧线,头部毛发呈多绺的螺旋状,肘部、腿部带有螺旋纹,宽尾自身后上冲。小狮呈站立状,方嘴伸向大狮,头部用短阴线表示毛发,前爪扶在大狮身上。大狮威武有力,小狮幼稚可爱。这种造型俗称“子母狮”。平底,在大狮头部有一通天孔。

元 狮子形玉帽顶 长3cm 宽2.1cm 高4.5cm

玉色青白,局部有灰色色斑及黄褐色绺裂。呈蹲坐状,头较小,环眼,阔嘴,腮部有弯月形弧线,头部披发呈多绺的螺旋状,一只前爪踩在绣球上,尾自身后上冲,身上有阴线表示毛发。平底,底部有二组对穿孔。

![古人是如何玩玉的?[图文] 古人是如何玩玉的?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lqlbywaziia.webp)

![文化使者 促进和平——郭绍成先生赴台交流[图文] 文化使者 促进和平——郭绍成先生赴台交流[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iximkwyxnlv.webp)

![侯马盟书记载春秋末年一场激烈的斗争[图文] 侯马盟书记载春秋末年一场激烈的斗争[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sljex45pful.webp)

![紫砂壶发烧友千里迢迢盗取6箱紫砂壶[图文] 紫砂壶发烧友千里迢迢盗取6箱紫砂壶[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/myihhnjuf24.webp)

![由钱币上的吉祥图案看中国民俗文化[图文] 由钱币上的吉祥图案看中国民俗文化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3oy5orgy0kx.webp)

![九州收藏网 首届藏友交流会[图文] 九州收藏网 首届藏友交流会[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qau2fr1jeh2.webp)

![杨小彦:艺术的阴谋[图文] 杨小彦:艺术的阴谋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yfr5qpferqk.webp)

![莫言:我最大的目的就是来领奖[图文] 莫言:我最大的目的就是来领奖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f1goy1m0ypb.webp)

![原景重现《觉醒年代》 北大红楼对外开放[图文] 原景重现《觉醒年代》 北大红楼对外开放[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jwi225p1rut.webp)

![东莞农贸市场来了艺术家[图文] 东莞农贸市场来了艺术家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ip0qcdpccpl.webp)

![画家黄永玉讲述浪荡汉子八年求学路[图文] 画家黄永玉讲述浪荡汉子八年求学路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wowhjpdouj4.webp)

![走近舌尖上的青铜器 从西周饮食礼仪看“规矩”[图文] 走近舌尖上的青铜器 从西周饮食礼仪看“规矩”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/li233mogp41.webp)

![明朝古董眼镜长啥样 原来古代眼镜这么潮[图文] 明朝古董眼镜长啥样 原来古代眼镜这么潮[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fc33adkhnpj.webp)

![沈尹默手稿拍出59.8万 后人质疑手稿来源非法[图文] 沈尹默手稿拍出59.8万 后人质疑手稿来源非法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iivet1hk3es.webp)

![美国一女子买画框幸运得到雷诺阿真迹[图文] 美国一女子买画框幸运得到雷诺阿真迹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3zxzpnmugnz.webp)

![收藏家1300万带唐代壁画归国 教授钦佩有胆量[图文] 收藏家1300万带唐代壁画归国 教授钦佩有胆量[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k3lgbysfkne.webp)

![台女研究生以裸体行为艺术吁正视古迹保存[图文] 台女研究生以裸体行为艺术吁正视古迹保存[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lyafnklwidd.webp)

![80后女画师原创漫画展萌倒观众[图文] 80后女画师原创漫画展萌倒观众[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ygof1wrj5s1.webp)

![康有为故居叫价1000万背后:因康有为贵了一倍多[图文] 康有为故居叫价1000万背后:因康有为贵了一倍多[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/15zuh5na1ty.webp)

![明四大才子文徵明与其《山房忆旧图》[图文] 明四大才子文徵明与其《山房忆旧图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jbckltgqawl.webp)

![艺术大师张功慤首办油画展 创作60年从不卖画[图文] 艺术大师张功慤首办油画展 创作60年从不卖画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/30wuk4cbzy3.webp)

![行为艺术家裸身钻狗笼[图文] 行为艺术家裸身钻狗笼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zizyqshf0dn.webp)