| 中文名 | 白玉雕竹形臂搁 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 白玉雕竹形臂搁 |

| 时代 | |

| 门类 | 玉石器 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(故00103706) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

白玉雕竹形臂搁❖图片

白玉雕竹形臂搁❖简介

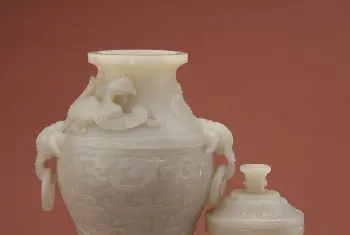

白玉雕竹形臂搁,清,长13.1厘米,最宽4.6厘米,厚1.3厘米。清宫旧藏。

臂搁青白玉质,稍有瑕疵,竹节造型。凸面琢一只牵牛虫伏于竹上,并出廓雕小竹一枝,凹面对应浮雕7道竹节。所配木座亦为竹节造型。

清宫中的臂搁品种颇多,有漆、竹、木、象牙、玉等制品,而玉臂搁为等级最高的一种。此臂搁造型生动,颇富自然之趣,润洁的玉质白中透青,清雅宜人。

相关知识科普

臂搁

文房用具,又名“秘搁”。一般为片状,背面内空,写字时可置于肘下,以免将写过的字弄脏。宋代文献中已有臂搁使用的记载,目前发现的古代臂搁多为竹、木、牙、玉制。

出廓

即在玉璧的孔内或外侧镂雕出龙凤纹样。战国时期始见镂雕玉璧,汉时极为流行。汉代有些玉璧在一侧还出现凸起的镂雕装饰,其高度有时超过璧的直径,称“出廓”璧。出廓部位一般雕作螭龙对拱形,有些螭龙间还有“益寿”、“长乐”、“宜子孙”等字样,因此又有人称之为“拱璧”。清代宫廷大量仿制汉代作品,制造了许多镂雕出廓璧,只是尺寸略小于汉代。

出廓雕

超出主体轮廓外的凸出部分。出廓雕盛行于春秋战国时期至汉代,多在玉璧上出现,造型较复杂。其起源可上溯至商代。

浮雕

在平面上雕出凸起的纹饰或物象的一种雕塑。按凸起高度的不同,可分为高浮雕、深浮雕、浅浮雕等,也有几种雕刻技法结合使用的形式,多见于高精繁杂的雕刻作品。