| 中文名 | 高义造铜沙门像 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 高义造铜沙门像 |

| 时代 | |

| 门类 | 雕塑 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00135673) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

高义造铜沙门像❖图片

高义造铜沙门像❖简介

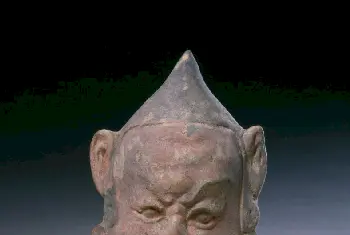

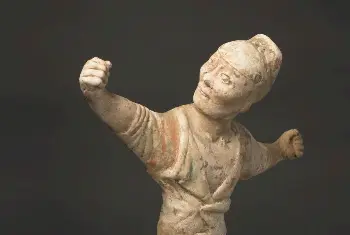

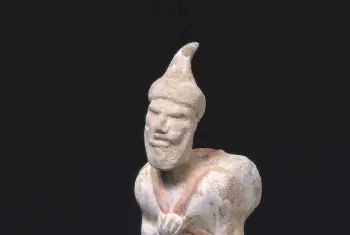

高义造铜沙门像,明正统九年(1444年),高21厘米,宽17.5厘米。

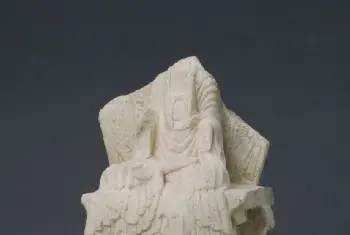

造像铜质,作沙门形象,光头,眉间有白毫,双眉修长,两眼微闭,大耳下垂,身穿袈裟,袈裟幅边有装饰。结跏趺坐,左手平置腹前,手中托宝珠,右手握拳,中空,坐于须弥座上,座前正中有一小兽,仰头向上。座背面刻“大明正统九年岁次甲子,造佛人高义”款识。

从形象上分析,此造像应为地藏菩萨。地藏菩萨因“安忍不动犹如大地,静虑深密犹如秘藏”而得名,他与文殊、普贤、观音并称为中国四大菩萨。他处于释迦涅槃之后、弥勒未生之前,发誓要尽度六道众生,拯救诸苦,始愿归成正果,因此也被称为“大愿菩萨”。供养地藏,可得土地丰壤、家宅永安、先亡生天、现存益寿、所求遂意、无水火灾、虚耗辟除、杜绝恶梦、出入神护、多遇圣因等10种利益。据《大方广十轮经》记载,地藏形象出现在北凉时期,唐、五代、两宋时期广为流行,并持续到明清。民间信仰尤甚。其形象主要有沙门、菩萨两种。沙门形一般身穿袈裟,一手持锡杖,一手持宝珠。此像左手托有宝珠,右手中空,推测原来所握者为锡杖。此为研究明代地藏信仰的珍贵资料。

相关知识科普

沙门

也称“桑门”,佛教称谓。原为古代印度反婆罗门教思潮之各个派别出家者的通称,后来专指佛教僧侣。

造像

又作造象。古时为生人、亡人或己身祈福,多于僧寺或崖壁间镌石成佛像,亦有以金属铸造佛像者。所造佛像称之为造像。

白毫

即白毫相,梵语为urna-laksana,为如来三十二相之一。世尊在两眉之间有柔软细泽之白毫,引之则长一寻,放之则右旋宛转,犹如旋螺,鲜白光净,一似真珠,如日之正中,能放光明,称为白毫光。

结跏趺坐

又称全跏坐,正跏坐,是各种佛像中最常见的一种坐法。结砌趺坐的姿式是以左右两脚的脚背置于左右两股上,足心朝天。佛教认为这种坐法最安稳,不容易疲劳,且身端心正。相传释迎牟尼在菩提树下进入禅思,修悟正道,采用的就是这种坐姿。

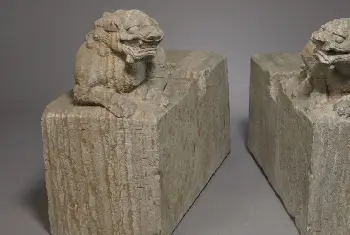

须弥座

须弥座,又名“金刚座”、“须弥坛”,源自印度,系安置佛、菩萨像的台座。须弥即指须弥山,在印度古代传说中,须弥山是世界的中心。另一说指喜马拉雅山(又名大雪山)。用须弥山做底,以显示佛的神圣伟大。我国最早的须弥座见于云冈北魏石窟,是一种上下出涩、中为束腰的形式。迨至唐、宋,上下涩加多,且有莲瓣之类为饰,束腰部分显著加高,并有束腰柱子(蜀柱)将之分割成若干段落,这类形制在宋代叫做“隔身版柱造”。但宋代南方有的不用束腰柱子,而用鼓凸出的曲线。唐塔上出现两层用须弥座作承托的佛像、塔幢、坛台、神龛、家具以至古玩与假山。须弥座已从神圣尊贵之物,发展成为由土衬、圭角、下枋、下枭、束腰、上枭和上枋等部分组成一种叠涩(线脚)很多的建筑基座的装饰形式,通常用于尊贵的建筑物基座。后来一些家具,如屏风之类的底座也经常采用这种形式。

菩萨

菩提萨埵之略称,为十界之一。即指以智上求无上菩提,以悲下化众生,修诸波罗密行,于未来成就佛果之修行者。亦即自利利他二行圆满、勇猛求菩提者。

文殊

佛教菩萨名,又称“文殊师利”,也译作“曼殊室利”,意译为妙德、妙吉祥。以智慧著称,手持宝剑,骑坐青狮,与普贤菩萨常侍释迦牟尼佛左右。

普贤

佛教菩萨名,也称“三曼多跋陀罗”。专司“理德”,坐骑为白象,常与文殊一起出现,为释迦的胁侍。

观音

梵文 (Avalokitesvara)的意译,观世音的略称。其与大势至菩萨同为阿弥陀佛的左右胁侍,称为“西方三圣”。又是我国佛教中的四大菩萨之一。佛典称观音为发大慈悲,即普救世人的大慈大悲菩萨。又作光世音菩萨、观自在菩萨、观世自在菩萨、观世音自在菩萨、现音声菩萨、窥音菩萨。

弥勒

弥勒是梵语Maitreya的音译,意译为“慈氏”,相传生于南天竺的婆罗门家庭,后成为释迦牟尼的弟子。他先于释迦入灭,上生兜率天,释迦涅槃后,他下凡华林园,开三番法会,超度世人,成道为佛,故弥勒又称“未来佛”。

六道

佛教所说众生依据生前善恶行为而产生的六种轮回转生的趋向,即地狱、恶鬼、畜生、人、天、阿修罗六道。

北凉

公元397年匈奴人沮渠蒙逊起兵,推段业为凉王,是为“神玺“元年。后杀段业自立,412年据姑藏(今武威),史称“北凉”,是东晋十六国之一。公元439年北凉为北魏所灭。

锡杖

也称“声杖”、“鸣杖”。杖高齐眉,上有环,最初可能为僧侣行路、乞食之用,后来演变成为佛教法器。